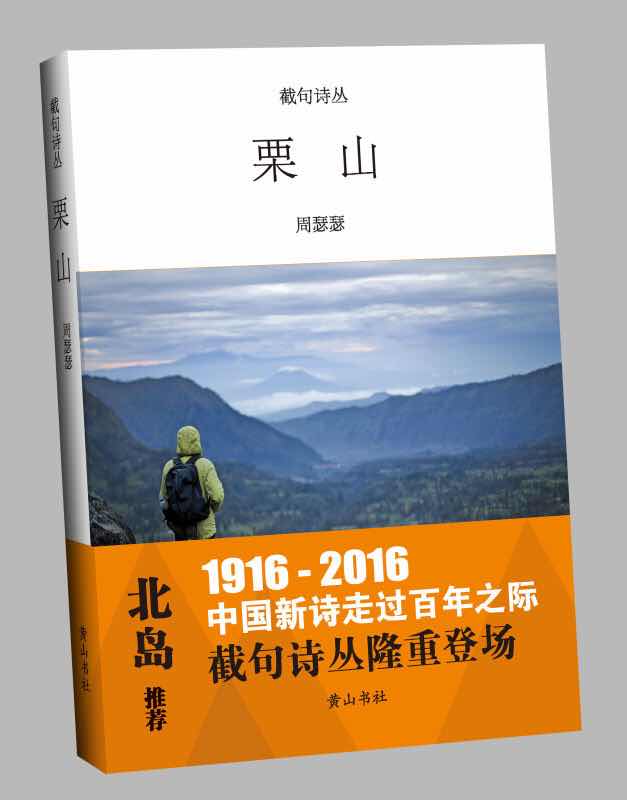

周瑟瑟截句詩集《栗山》出版

6月18日,“截句詩叢”第一輯在北京首發。文學評論家李敬澤、張清華等出席。這套詩叢由蔣一談主編,北島推薦,時代出版傳媒股份有限公司黃山書社出版。第一輯入選詩人包括(以姓氏筆畫為序):于堅、西川、伊沙、朵漁、李壯、邱華棟、楊慶祥、沈浩波、嚴彬、歐陽江河、周瑟瑟、樹才、俞心樵、柏樺、桑克、蔣一談、臧棣、霍俊明、戴濰娜19位詩人的作品。截句是一種源自古典又有現代詩歌精神的詩歌文體,強調詩意的瞬間生發,沒有詩歌題目,且在四行之內完成。與會學者、詩人表示,中國新詩走過百年,“截句詩叢”能喚醒讀者重新認識短詩的美學價值,也提供了審視傳統詩歌創作的契機。

6月23日,北京大學中文系、北京大學中國詩歌研究院主辦的“為什么是截句:當代短詩寫作的可能性研討會”在北京大學中國詩歌研究院(朗潤園采薇閣)舉行,臧棣主持,蔣一談、車前子、安琪、西渡、夏可君、嚴彬、彭敏等詩人與會。

6月24日,湖南岳陽市,周瑟瑟與莫笑愚、黃明祥、李岡等詩人啟動了中國詩人田野調查小組洞庭湖詩人田野調查行動,周瑟瑟攜帶他的截句詩集《栗山》回到故鄉湘陰縣栗山,在栗山村舉行“《栗山》與村民見面朗誦會”。

據周瑟瑟介紹,7月9日,在揚州還將舉辦“瘦西湖截句研討暨朗誦會”,7月23日在長沙還將舉辦“《栗山》截句研討與讀者見面會”。一系列的截句活動,在讀者中引起了強烈的反響,眾多詩人與讀者加入了截句寫作,2016年無疑是“截句年”。

周瑟瑟在北大“為什么是截句:當代短詩寫作的可能性研討會”的發言中認為:

“截句詩叢”第一輯出版了,我看到中國現代詩20多年來不同詩歌主張、不同寫作陣容的詩人同時坐在了截句的長板凳上了,雖然還是各寫各的,在北京望京的單向街書店首發式現場,在觀眾面前,他們面無表情,但在一個共同的空間,依然保持了紳士風度,此刻他們都是截句詩人。這樣的場景頗有國共和談重慶的氣氛,如果沒有截句寫作與出版,我不知何時能看到這樣有意思的場景。中國新詩一百年了,朝向未來的中國現代詩是否開啟了一個新的兆頭?心中的火氣似乎壓了下去,文本的較量開始了,誰是真正的高手甚至未來的大師?誰是氣喘吁吁的淘汰者?誰是身心健壯的長跑選手?讀者從白紙黑字的詩集可以看個清楚。

我讀完“截句詩叢”第一輯18本(不包括我自己那一本),發現19位中、青兩代詩人,雖然寫的都是蔣一談所闡述的截句,但實際上寫的是短詩。短詩難寫。截句是短詩之王,更難寫。截句是詩中之詩,是講究速度與節奏的短詩之王。誰要想進入截句寫作,必定要是一個出色的短詩寫作者,否則只能在截句之外打轉,不得要領,甚至誤解了截句的先鋒、冒險與試驗,而喪失了一個提高自己短詩寫作能力的方式。真正的短詩高手,是不會畏懼來自于截句的挑戰的,因為你已經是短詩高手了,那對于詩中之詩的截句就不在話下了。

短詩精神在于舍棄與凝煉之心,在于提純與截取之道。短詩寫作是一種常態,常態到趨于平庸,人人都寫短詩,但好的短詩依然是沙中黃金、風中鷹㢑。臧棣敏銳地從“截句詩叢”的出版發現了“短詩這一類型在當代詩歌實踐中遭遇的問題”,他認為:“短詩的寫作,一直是新詩實踐中一個幽暗的地帶。”這一觀點暗含了他對短詩的激發與期待。雖然“幽暗”生青苔,對于生命并不見得是死亡,但這些年短詩沒有從寫作中突出異質的方向,大家在同質化的短詩中呆得太久了,于是通過長詩來區別于短詩眾生,這些年反而促進了長詩的寫作激情,邱華棟提議今年的《中國詩歌排行榜》要收入長詩年度編目,我的卡丘微信公號也在陸續做長詩田野調查。蔣一談的截句寫作與出版風暴則提醒我們,今年的《中國詩歌排行榜》要收入截句年度排行榜,這是今年已經發生的重要的詩歌現象。

長詩與短詩,魚肉與青菜各有所愛,但首先要寫好短詩,方可進入長詩的跑道,寫好短詩可以從截句開始。人人可寫截句,好壞自知。我看到截句寫作被一些人嘲笑,嘲笑是不了解截句寫作的難度與意義,自己沒有寫并不意味著別人寫不了。面對所有的創新能力,我們必須保持敬畏之心,嘲笑解決不了任何問題,看到寫得好的截句,我是心生歡喜。其實詩并不在于長短,而在于對生活的態度,截句對生活的貼心刮骨是值得期待的。

截句并不是傳統意義中的短詩,截句是從短詩中脫胎換骨的一種現代詩新文體,它是現代詩技術中的高難度技術,它是詩人情感的輕與重的極至,它是自然與妥貼、輕松與沉重、貼心與游離的統一,它是“節奏和心智的關聯”(臧棣轉述馬拉美),它是語言能力的一覽無余,它是一個人是否可以寫好短詩與長詩的試金石。它是一把鋒利的刀,鋒利的刀可能你還拿不穩呢。寫不寫由你,理不理解由心。短詩走出“幽暗的地帶”總歸有路可走,截句便是其中一條。

關于他的截句《栗山》,周瑟瑟在詩集后記《栗山:我的精神體》中這樣闡述:

我試圖寫出有我個人情感質地與語言節奏的“截句”,恰逢丙申猴年,我的本命年,也是我父親離開我一年多,我對他的懷念最為強烈的時候,我于是為“截句詩叢”寫下了這部《栗山》,獻給我父親的在天之靈。

進入《栗山》的寫作,我才發現遇到一個新的挑戰,如何在語言里留住更多的感受,如何在一行兩行三四行之內完成一首詩,要在“截句”里做一個“語言的出家人”,既符合我的本意,又是多么的艱難。對語言我不能有過多的非分之想,只有清潔之人才有清潔的語言。

2016年,中國新詩一百年,在此時寫作與出版“截句”,也就有了新的意義。現在基本的共識是:“截句”是現代詩的新文體。我們已經不做新文體革命多年了,新文體的出現或許充滿了不確定性,讓人懷疑與害怕,懷疑其合法性,害怕其寫作的危險,當年的白話新詩不就如此嗎?我們在新詩“小富即安”的環境里太久了,不求變的“溫水煮青蛙”的保守心態是當下的常態,這是集體的退步。在中國新詩一百年的關口,“截句”寫作的出現,是一種新嘗試,是一種新文體的可能,它顛覆了舊有的語言表達習慣,是一個人精神清理與精神自溢的寫作,就像我小時候看到過的栗山上的樹自溢出汁液。它是向前看,而不是向后看的面向未來的具有現代性氣質的寫作,“截句”寫作需要你首先建立起一個牢固的結構,然后確立詩的精神,找到詩的呼吸,否則只會是單一的“句式”而不能成為一首完整的詩,“句式”也有生命力,但氣息不夠綿長回復。哪怕是一句,也應該有完整的結構,更應該有強大的精神體。有的人還在懷疑與猶豫,有的人已經動手了,只有動手才有希望,才能發現寫作一種新文體的不易。

新文體意味著寫作者首先要付出更大的勇氣,要打破既有的寫作習慣。除此,要發現新的自我,正如蔣一談所言:“要對自己下手狠一些”,我發現我在寫作這部《栗山》的過程中遇到了比想像更大的困難,我無法對自己下手那么狠,寫作這么多年,我雖然一直有變化的意識,但骨子里已經形成了很多固有的東西。

就像流水,在河床奔涌,在亂石中穿行而過,寫作《栗山》時我不斷調整詩的語感,慢慢繞開起先的些許不適應,一點點去接近理想中的“截句”。我在手機上寫了一部分,然后又移到電腦中寫,詩的感覺是充沛的,但要在“截句”新的形式、空間與結構中找到最適合自己的方式,還是經過了一番愉快的折磨。

我愿意寫出個體的生命經驗,《栗山》中的個體是我詩歌最重要的審美,而生命經驗浸染了我全部的情感認識。《栗山》分為四輯:父親的靈魂、懷鄉、枯寂、愛是慈悲,我個體的情感線索貫穿始終,我不是那種能夠脫離自我的寫作者,我固守情感的底線。

我的故鄉在湘北,現在只有一座名為“栗山書院”的屋子留在栗山,門前有一口被栗山三面合圍的池塘,叫栗山塘。一到夏天,滿塘的野生雨水蓬蓬勃勃,蛙鳴徹夜如織,月夜下鯉魚泛仔,記得小時候我與哥哥就睡在塘基邊的竹床上。前年父逝后,悲傷的母親堅守了半年栗山,老媽媽過于思念父親,長此以往恐怕不行,最終在我們的勸說下還是住到姐姐家去了。父親離逝前兩個月,我回去拍攝父親的生活紀錄片,父親在我的鏡頭里用粗糙的毛筆為我寫下了“詩硬骨”,我把這三個字當作父親的遺訓帶到了北京。父親一生寫字無數,從不挑剔筆墨紙硯,信手拈來皆成好字,他走了,帶走了一手好字,想念他的異鄉深夜我就看那還留有他體溫的字,于是我也開始寫字。通過寫字,我想傳承父親容忍、淡然的生活態度。

大哥在微信里告訴我,“今日頭條”有人寫了一篇關于栗山“截句”的評論,我故鄉的一位家庭婦女讀到后哭了,我想她是熟悉我的父親、了解栗山的人。

在我的寫作體會里,我認為“截句”是一種生命的呼吸,世間萬物皆有呼吸,而我在“截句”里發現了詩歌語言、結構、精神的呼吸。你可以試著一呼一吸,呼吸是短暫的,不管你如何憋足勁用力呼吸,它是短暫的,但它又是綿長的,世間萬物要維持生命的秩序,必須要進行綿長的呼吸。就像古人相信生命是風吹來的,“截句”是生命的風,風斷了生命就止息了。父親臨終那一刻躺在我母親臂彎上,“他的頭一歪,就沒了呼吸……”母親告訴我。通過寫栗山“截句”,我在恢復父親的呼吸,父親沒了,只剩下了八十歲的母親,我覺得栗山的呼吸也微弱了。當我的肉身也被栗山埋下的那一天,我的呼吸將會完整的保留在這些詩里。

“截句”無疑是一種新的方法論,符合世界趨向簡單與尋求解決問題的規律,我甚至將它看做一種與精神相關的技術革命,如果把“截句”看做是一種從詩歌形式到精神確立的技術革命,也是恰當的。我的《栗山》就是在“截句”的形式里完成精神確立:父親的靈魂、懷鄉、枯寂、愛是慈悲這四條情感線索,是我當下最真實的精神狀態,這些“截句”沒有一句不與我最真實的精神狀態相關。

找到一種新文體,并把最真實的精神狀態給予它,它就有了生命。我們看過很多僵死的文本,失去活力的寫作困擾著我們,要從形式到精神走出來,必定要解放舊有的秩序,從精神上建立可以信任的新形式。

對《栗山》我充滿了感激,栗山是我祖先的山,我離開它快30年了,我現在把它寫出來,是對一座山的重新認識,是對我的精神體的靠近與確認。

純貴坊酒業

純貴坊酒業