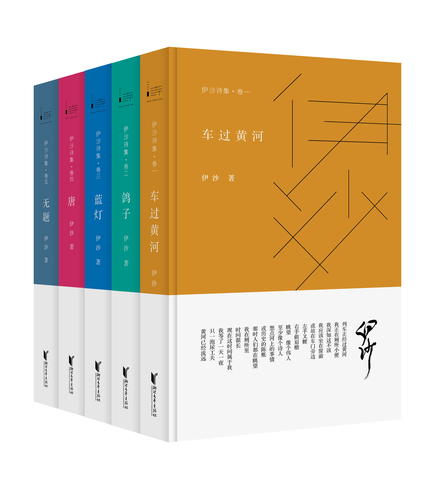

先鋒30年五卷本《伊沙詩集》收錄了伊沙自1987年到2016年近30年間創作的近6000首長短詩。3月11日,這套詩集在北京舉辦了首發式,作者伊沙與任洪淵、商震、沈浩波、李怡、張清華、西娃、春樹等多位詩人、學者促膝而談。對于詩集的出版,伊沙表示:“曾經有一個階段我每個月寫二三十首,有人就表示不理解,質疑我寫那么多干嗎?我想在遙遠的現在我可以回答了。”

沈浩波:伊沙是中國爭議最大的詩人

作為《伊沙詩集》的出品人,沈浩波曾這樣評價伊沙:“他是中國詩人中,自有現代詩以來,內心最自由,寫作上也在最大程度上抵達到自由之境的詩人。從某種程度上講,他是那種只能被評價難以被評論是詩人。他使用著最爐火純青的漢語口語,一個人刷新了一種語言。他寫作的視野極其遼闊,能將一切都寫成詩,他對事物的描述有神奇的效果,他能洞悉和把握事物的本質,落筆于最要命的細節,落筆于最致命的事物的本質。他是漢語之子。我未見赤誠于詩歌有如伊沙者,我未見勤勉于詩歌有如伊沙者,我未見不管不顧、獨成一統、只寫自己、唯我獨尊如伊沙者。”

沈浩波將出版《伊沙詩集》比作出版了布考斯基的美國黑雀出版社,黑雀改變了布考斯基的命運,而自己則非常有幸能成為伊沙的同行和“黑雀”,因為伊沙是中國爭議最大的詩人。

伊沙:我這個人需要胡寫的精神

伊沙感謝沈浩波出版自己的詩集,由此他覺得自己不能再找任何借口放松自己了,因為有沈浩波這樣一群跟自己藝術才華匹配的人在看自己。“今天在座有很多朋友都是陪我一路走來,互相鼓勵、互相扛著時代的壓力一路走過來,所以我感覺到自己還是很幸運。”

一直到詩集出版,伊沙都覺得難以置信。曾經每個月寫二三十首,有人表示不理解,質疑他寫那么多干嗎,過去一年產量提高到每個月一百多首到二百多首,又引起一些人的不理解,質疑這是胡寫。伊沙用這套詩集回應質疑:“我這個人需要胡寫的精神,或者需要更即興,更不加思考,我這個人也不愿意解釋,也不愛解釋。”

任洪淵:伊沙的詩不僅笑看人間,還要笑看自己

“詩人就是自己把自己‘生’出來的,伊沙是憑自己的才華成長起來的詩人。”當代詩人任洪淵是從北師大走出詩人們的共同的老師,但他卻稱“像伊沙和沈浩波這些詩認不是我是他們的老師,而是他們在前面,我是他們的追趕者而已”,“北師大出來的這些有影響的詩人,我作為他們的校友都想寫一篇東西,侯馬、浩波我都寫了。我一直想為伊沙的詩寫一篇長文,我看到的是透明的深度,但這是望不見底的深度。還有一點,戲劇的戲謔,這是我們非常缺乏的,伊沙一開始就是戲謔。真正經歷了人生之后,穿過了人生轉過頭來,不僅笑看人間,還要笑看自己,我在伊沙的詩里看到了。我一定會寫,但我還在往下看。”

張清華:伊沙一出場就把自己逼到絕境

“我覺得中國當代解構主義的寫作,其實真正開端是從伊沙開始的。”北師大中文系教授張清華說:“對于90年代初的中國社會、文化、歷史,最有效的其實就是伊沙的兩首詩,一首叫《歷史寫不出的我寫》,另外一組叫《中指朝天》。我意識到伊沙一出場,就把自己逼到絕境里。”張清華認為,伊沙一出場的高度就是他一生的高度,這個不是他的個人努力決定的,這是他的才華和歷史之間的相遇。

同時,張清華也擔憂伊沙寫作的有效性問題。“他的寫作是一種顛覆性的寫作,是一種口語的、戲謔的寫作,以無意識作為表達對象的。這個東西有效性是一個問題。伊沙為什么挨罵比較多呢?很重要的問題就是他寫作的一個核心問題——有效性的保持。”他指出,90年代初伊沙的兩組詩和歷史迎頭相撞、和現實互相撲向對方,那種有效性是詩人的敏感性,也是歷史的機遇。但是日常情況下保有寫作常態的有效性是困難的,寫的太多有效性會被稀釋掉,這是對伊沙的挑戰,也是某種意義上寫作者的絕境。

他覺得伊沙的個性,可能一輩子都不會改變寫法,所以必須得忍受爭議。但他也希望伊沙隨著年齡的增長能有些蛻變,展示一下另外的可能性。

作者:徐鵬遠

來源:鳳凰文化

純貴坊酒業

純貴坊酒業