始祖文化(連載之十七)

作者:張雙鎖

燧人之世,有巨人跡出于雷澤,華胥以足履之,有娠,生伏羲。長于成紀,蛇身人首,有圣德。——《帝王世紀》

第十七章 中原地區,伏羲部落的第二活動區域

伏羲之母華胥在東進途中,因年老體衰,在陜西藍田壽終正寢。于是,伏羲將其母葬于該縣華胥鎮。此后他又率領其部族過潼關,沿黃河進入中原地區,在河南陳地(今淮陽)定都,“代燧人氏繼天而王”。伏羲去世后,葬在河南淮陽太昊陵,此陵被譽為“天下第一陵”,為國家級重點文物保護單位。此后有女媧氏、大庭氏、柏皇氏等15代相繼而王,皆襲伏羲之號,又沿著黃河、長江流域繼續發展,其疆域西可到巴蜀,南可到江浙,東可到勃海,北可到長城。

中原地區是伏羲部落的鼎盛時期。但從華胥部落到伏羲部落,從葫蘆河流域到渭河流域,進而到中原地區,伏羲并不是靠武力完成的,而是靠先進文化、先進技術和先進生產力完成的。正如西漢史學家司馬遷所言“伏羲至純厚”,也如西晉史學家皇甫謐、唐代史學家司馬貞所言伏羲“有圣德”,這是歷史的結論。

從華胥時代來說,伏羲從小就生活在一個比較和諧的社會。正如《列子》記述黃帝夢游華胥國時所言:“華胥之人其國無帥長,自然而已;其民無嗜好,自然而已;不知樂生,不知惡死,故無夭殤;不知親己,不知疏物,故無所愛憎;不知背逆,不知向順,故無所利害。”這正是原始社會的一種意識形態,它在伏羲心目中打下了深刻的烙印,奠定了他與人與事和諧相處的思想基礎。

從伏羲時代來說,其人一生充滿了創造、奉獻與和諧精神。正如唐人司馬貞《史記?補三皇本紀》所言:伏羲“仰則觀象于天,俯則觀法于地,旁觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,始畫八卦,以通神明之德,以類萬物之情,造書契以代結繩之政。于是,始制嫁娶,以儷皮為禮;結網罟以教佃獵,故曰宓犧氏;養犧牲以庖廚,故曰庖犧;有龍瑞,以龍記官,號曰龍師;作三十五弦之瑟。”正是因為有諸如此類的發明創造,使其成為中華文明的創始人,中華民族漁業、牧業和農業生產的先行者,中華民族社會生產和生活方式的先驅。

而到女媧氏、大庭氏、柏皇氏等15代,依然沿襲伏羲之號,繼承伏羲精神,以發明創造為己任,來推動社會生產和文化的發展,從而形成了中華民族最優秀的傳統文化。這種文化,統稱為伏羲文化。

在中華人民共和國首都北京阜成門外大街,有座明代創建的帝王廟,廟中供奉著中華民族從傳說時代到清朝乾隆年間的著名帝王188位。其中有從甘肅莊浪朝那湫走出的伏羲、女媧名列其中,莊浪人為之而驕傲!

作者簡介:張雙鎖(1958——),男,漢族,甘肅莊浪人,大學文化,莊浪商務局退休干部。個人愛好:地方文史。作品散見于《甘肅文史》《文史雜志》《科學?經濟?社會》等刊。曾獲中央政研室征文優秀獎。

注:本文已獲作者授權發布

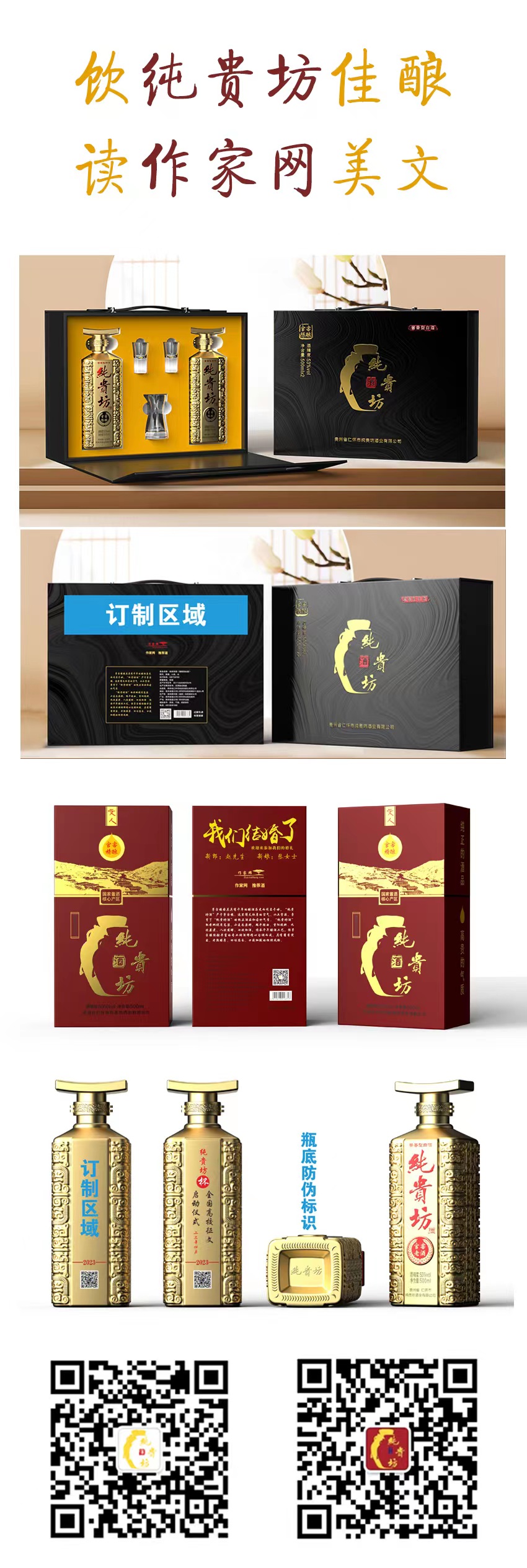

純貴坊酒業

純貴坊酒業