《李白傳、通天之路》讀后感

作者:徐言浩

“天生我才必有用,千金散盡還復來”放蕩不羈,才華橫溢想必是大家對李白的一貫認知,可這就是全部嗎?

《李白傳、通天之路》的作者是美國作家哈金。他筆下的李白栩栩如生,有血有肉。哈金沒有以單一的角度去介紹李白,而是通過作品、背景、社交和宗教等方面來分析李白跌宕的一生。

長安元年(701年)李白出生在綿州昌隆縣青蓮鄉(今四川江油青蓮鎮)一個相對寬裕的家庭中。他的父親是從西域遷居到四川江油,李白的父親是做生意的,而他想讓李白從政。因為李白聰明伶俐,記憶超群。從小熟讀經典文賦,可他的從政之路非常坎坷。有一個階段,他接觸到了道教并深受影響,他渴望隱居山林,又想建功立業。道教和從政的矛盾左右了他的一生,想治國平天下而后功成身退。他在政治熱情上升時,放棄學道。仕途失意時,就修煉學仙,最后兩無所成,就剩吃酒了。

李白20多歲使離開四川游歷四方,再沒回去過,從此把鄉愁寄托在詩歌中。“故鄉不可見,斷腸更西看”。只有在這樣聯想的基礎上才能讀懂”床前明月光”的滋味了吧。

離開家鄉后,李白廣交天下豪杰。其中最被人熟知的應該是與孟浩然還有之后與杜甫的往來摯交吧。他在湖北結識了已經成名的大詩人孟浩然,孟浩然比李白大十一歲,兩人之間是有名的“忘年交”,兩個人友誼深厚。李白十分佩服孟浩然,因為他符合了他理想的一部分——隱退。《送孟浩然之廣陵》就不用說了,另有《贈孟浩然之》“吾愛孟夫子,風流天下聞”,孟浩然的鐵粉無疑了。

晚年的李白,仕途毫無進展,妻子也已離去。背景離鄉多年,又經歷了安史之亂,李白身心俱疲。加之早年飲酒頻繁,最終李白在今安徽宣城去世,孤獨地埋葬在野外。

他是一個不安分的人,稍作駐足使會踏上旅程。可以說他不是一個好兒子,好父親,好丈夫,但作為詩人定是一顆閃亮的巨星。可作為一個普通人的李白,作為一個被現實打擊的,天真的理想主義者,只覺蒼涼。

注:本文已獲作者授權發布

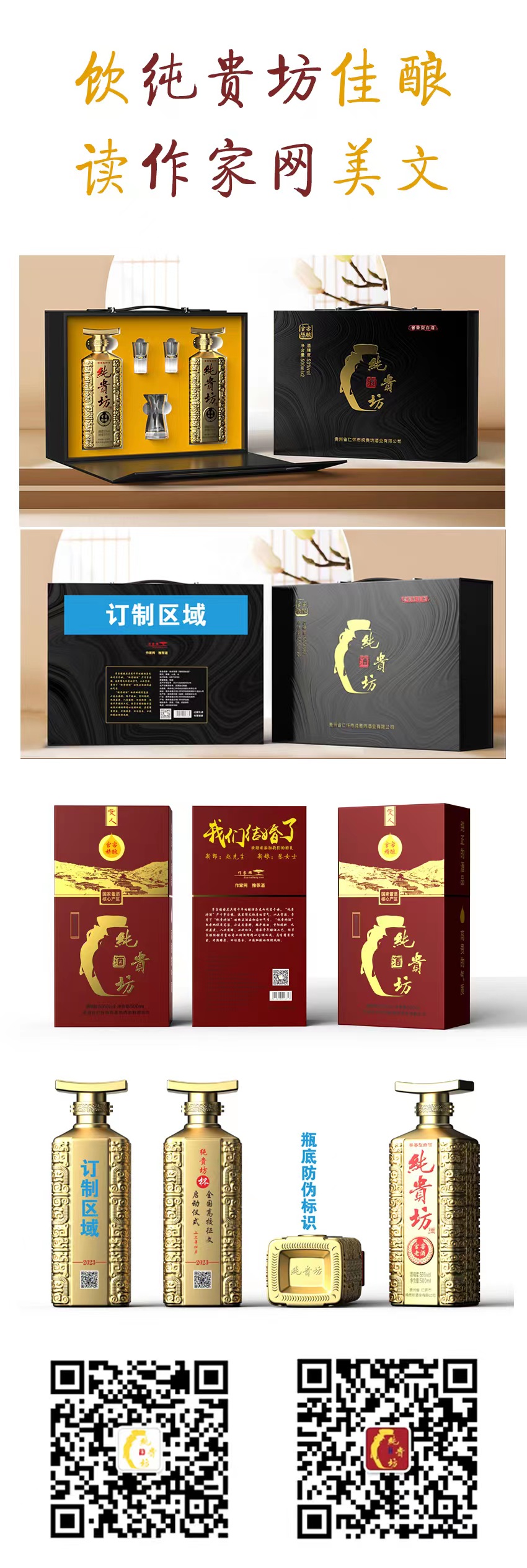

純貴坊酒業

純貴坊酒業