堅守初心傳鄉音·余熱生輝述鄉愁

陳寶林

當第一縷晨曦像融化的金箔般爬上黛瓦,我們這群被鄉愁系在故土的守護者,早已踏著沾露的田埂出門;當最后一抹夕照把河灘染成溫暖的橘紅,暮色漫過村口的老古榆樹時,我們才揣著沉甸甸的故事簿歸來。數年如一日,我們把“獻余熱、傳文脈”的承諾刻在心里,讓家鄉的每一寸土地、每一縷風,都回蕩著溫暖的回聲。

我們總愛沿著老巷那條被歲月磨得發亮的紅磚水泥路慢慢走。路兩旁的矮墻爬滿了牽牛花,磚縫里鉆出的青苔藏著兒時的腳印。每一扇斑駁的木門后都藏著光陰的秘密——輕輕叩響銅環,門軸“吱呀”一聲轉動,就像打開了時光的抽屜。白發蒼蒼的長者坐在藤椅上,手里搖著蒲扇,開口便是帶著鄉音的往事:“那時候啊,村口的老井總冒著白氣,家家戶戶的煙囪里飄著柴火香,孩子們追著賣糖人的擔子跑,笑聲能傳到河對岸去……”我們圍坐在一旁,手里的筆在本子上沙沙作響,把這些藏在炊煙里的故事、浸在晨露里的記憶,一字一句都收進心里。

田埂上的風總帶著五谷香,也帶著祖輩的氣息。我們常蹲在剛翻過的泥土旁,聽老農講當年開荒的日子。粗糙的手掌劃過田壟,指縫里還沾著泥土的芬芳:“這片地原來是荒坡,你爺爺他們那輩人拿著鋤頭一鎬一鎬挖,天不亮就下地,月亮出來才回家,手上的水泡磨成了繭,才把荒地變成了良田……”我們低頭記錄,筆尖仿佛能觸到那些浸透汗水的歲月,把祖輩彎腰勞作的身影、老古榆樹下歇腳時的嘆息,連同樹干上一圈圈清晰的年輪,都細細密密地寫進故事簿。風拂過麥田,稻浪翻滾的聲音,像是在為這些故事伴奏。

我們帶著相機走過一村又一寨,鏡頭里裝著老屋的雕花窗欞、墻上褪色的年畫、梁上掛著的玉米串;我們舉著錄音筆穿梭在集市,把叫賣聲、談笑聲、孩童的嬉鬧聲都收進去——賣豆腐的大爺吆喝“嫩豆腐嘞”,尾音帶著特有的上揚;縫補衣裳的阿婆和街坊聊天,鄉音里的親昵能甜到人心里;就連墻角曬太陽的老狗偶爾吠兩聲,都帶著熟悉的調子。這些聲音、這些畫面,讓沉默的磚瓦開口說話,讓斑駁的墻壁重現光彩,讓那些快要被遺忘的歲月,重新變得鮮活而溫暖。

我們從未想過要做驚天動地的壯舉,只愿做細水長流的堅守者。不用華麗的辭藻修飾,因為最動人的故事本就帶著泥土的芬芳、炊煙的味道;不求被眾人矚目,只盼那些散落在時光里的鄉音能被好好珍藏。我們以初心為針線,把街頭巷尾的碎語、田間地頭的呢喃、老宅深院里的絮語,一點點串成閃光的項鏈,掛在故鄉的脖頸上;我們以歲月為火種,把蒙塵的記憶、模糊的往事、淡去的身影,一星星燃成明亮的燈火,照亮故土的來路。

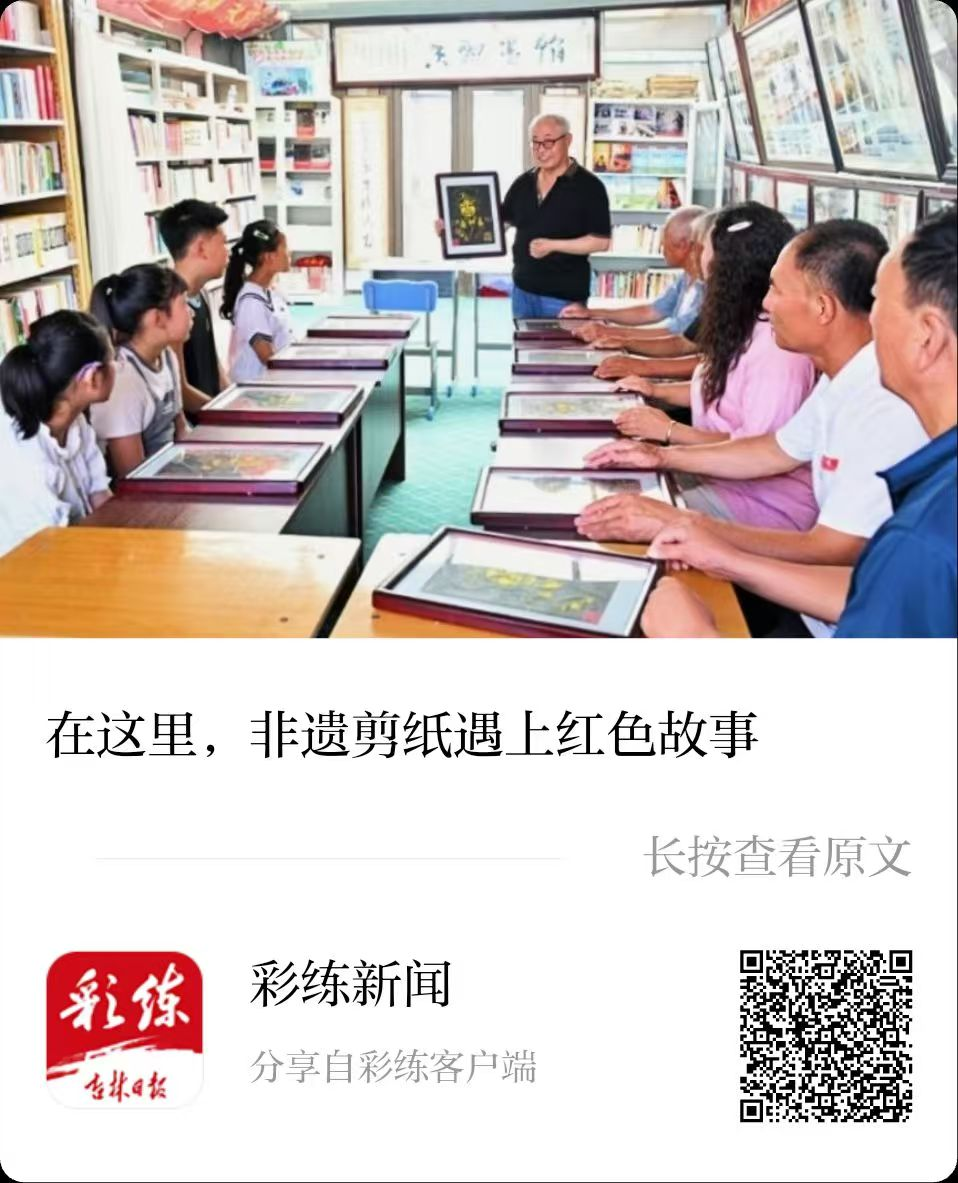

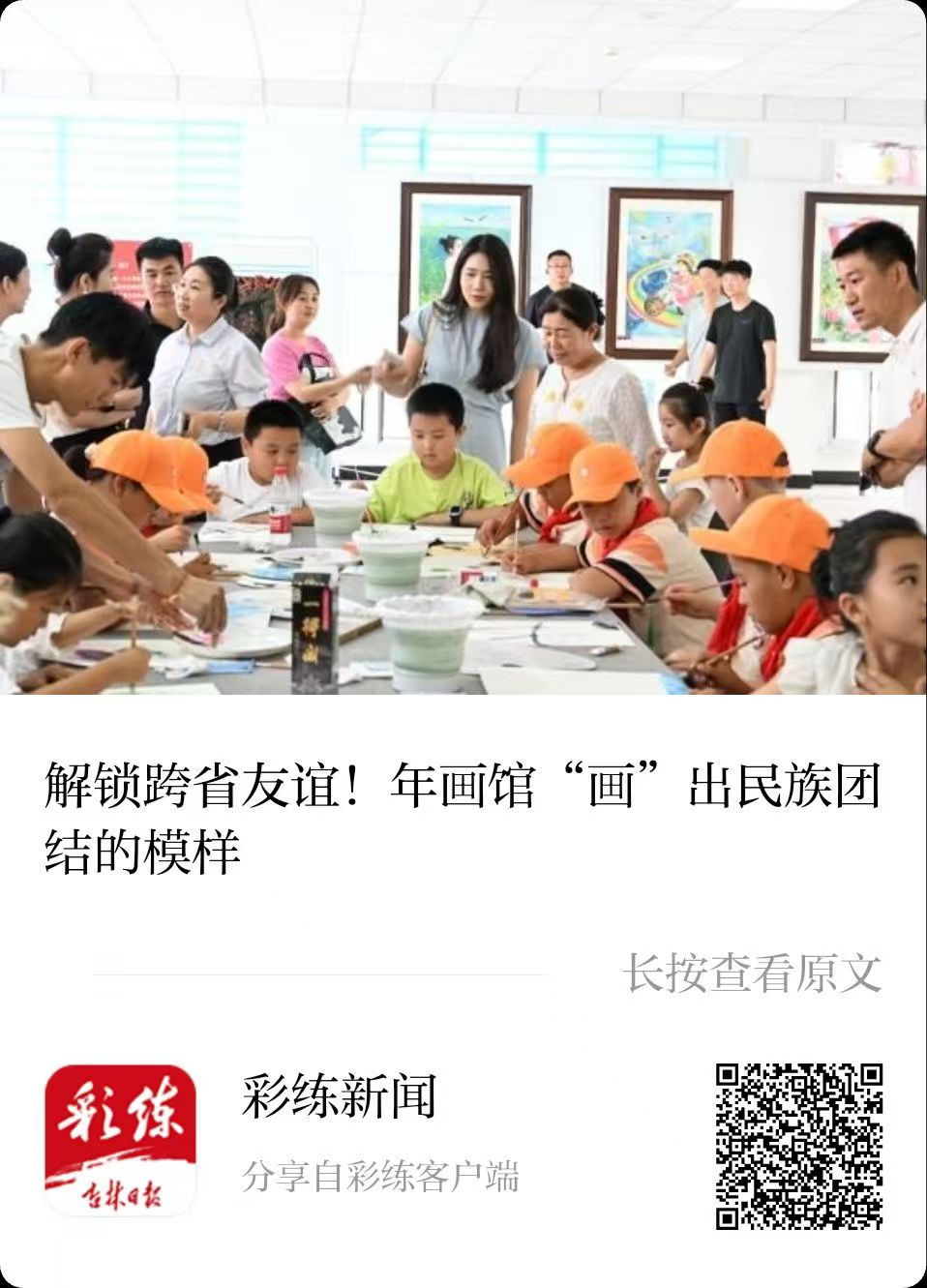

在這里,要特別致敬像谷學忠、李銳士、房曉東、郭麗華、張樹森、林海江、梁海青、張玉新、譚喜娟、王福春這樣在時光里默默守護文化根脈的每一位燃燈人。是你們帶著老花鏡逐字記錄,是你們走村串戶尋訪蹤跡,是你們把青春的熱忱延續成歲月的堅守,才讓鄉愁有了看得見的形狀,讓鄉音有了摸得著的重量。那些被你們精心收藏的故事,就像老古榆樹下的甘泉,滋養著一代又一代人的心靈。

愿我們都能接過這束溫暖的光,把故土的故事講給掠過田埂的清風聽,講給追著蝴蝶的孩童聽,講給每一個渴望了解家鄉的人聽。讓鄉愁不再是模糊的嘆息,而是老屋窗欞漏下的陽光,是田埂上泥土的清香,是長輩口中熟悉的鄉音;讓這份牽掛永遠是心口最柔軟的角落,是我們回望來路時的力量,更是代代相傳、生生不息的文化血脈。因為我們知道,只要故事還在講,鄉音還在傳,家鄉就永遠鮮活,永遠溫暖如初。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業