筆墨繪丹心,鄉(xiāng)音譜華章

——記白城醫(yī)高專退休教師陳寶林的赤子情懷

王鴻燕(白城日報記者)

在白城醫(yī)高專的校園記憶里,有一位蒙古族教師的身影溫暖而堅定;在通榆縣的鄉(xiāng)間地頭,有一位“百姓記者”的鏡頭始終聚焦著鄉(xiāng)土情深。他就是陳寶林——從高校宣傳戰(zhàn)線上的“筆桿子”到鄉(xiāng)村大地上的“記錄者”,從校園里的新聞深耕者到鄉(xiāng)野間的文化傳播者,這位蒙古族退休教師用四十余年的筆耕不輟,書寫著“在崗建功、退休奉獻”的動人篇章,讓赤子情懷在歲月流轉(zhuǎn)中愈發(fā)醇厚。

校園耕耘:以筆墨為刃,為校徽增輝

2011年的秋天,陳寶林帶著對教育事業(yè)的熱忱,從白城市人社局調(diào)入白城醫(yī)高專,接過了校報編輯部主任的重擔(dān)。從此,校園里的每一寸變化、每一個故事,都成了他筆尖下的牽掛。十一個春秋里,他像一位虔誠的耕耘者,深耕在學(xué)校宣傳的沃土上,用文字為學(xué)校的品牌建設(shè)添磚加瓦,共編輯出版138期校報,一本散文集。

“宣傳不是簡單的記錄,而是要讓更多人看到學(xué)校的溫度與力量。”這是陳寶林常掛在嘴邊的話。他走遍校園的角角落落,從課堂上的師生互動到實驗室里的鉆研身影,從校園活動的熱鬧場景到后勤保障的默默付出,每一個值得被看見的瞬間,都被他敏銳地捕捉、細膩地書寫。共在國家、省、市媒體發(fā)稿近4000篇(幅),他策劃的專題報道深入解讀學(xué)校的辦學(xué)理念,他撰寫的人物通訊讓師生的先進事跡廣為人知,一篇篇帶著溫度的稿件,像一束束光,照亮了白城醫(yī)高專的發(fā)展之路。

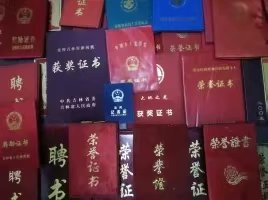

這份深耕與堅守,讓榮譽接踵而至。《吉林日報》終身榮譽獎、吉林省高校優(yōu)秀新聞工作者、校報資深編輯、全國高校后勤系統(tǒng)信息宣傳先進個人……每一份榮譽背后,都是無數(shù)個挑燈夜戰(zhàn)的夜晚,是字斟句酌的嚴謹,是對宣傳工作的滿腔熱愛。而2018年作為全國少數(shù)民族參觀團成員,在人民大會堂受到黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人接見的經(jīng)歷,更讓他深知肩上的責(zé)任:“我是蒙古族兒女,更是教育戰(zhàn)線的一員,要永遠心懷感恩,為民族團結(jié)、為教育事業(yè)多做貢獻。”

鄉(xiāng)野行走:以鏡頭為眼,為家鄉(xiāng)留痕

2023年5月,當退休的鐘聲敲響,陳寶林沒有選擇安逸的晚年生活,而是帶著對家鄉(xiāng)的眷戀,回到了通榆縣的故土。他拿出多年積攢的積蓄,毅然自費4萬余元購置了專業(yè)攝影器材和無人機,轉(zhuǎn)身成為一名行走在鄉(xiāng)野間的“百姓記者”。“家鄉(xiāng)的變化太快了,我想把這些美好都記錄下來,讓更多人看到鄉(xiāng)村的新面貌、鄉(xiāng)土的真情懷。”

從此,通榆縣的田間地頭、村落街巷,多了一個背著相機、操控?zé)o人機的身影。春天里,他追著農(nóng)耕的腳步,用鏡頭記錄農(nóng)民播種時的期盼;夏天里,他頂著烈日走進果園,拍下果實掛滿枝頭的豐收希望;秋天里,他踩著金黃的稻田,捕捉收割機穿梭的忙碌景象;冬天里,他冒著嚴寒探訪農(nóng)家,記錄冬日里的溫暖故事。兩年間,700余篇(幅)新聞與攝影作品、150篇散文從他的筆端與鏡頭下流淌而出,鄉(xiāng)村振興的鮮活實踐、傳統(tǒng)文化的代代傳承、校園故事的溫暖延續(xù)、鄉(xiāng)土人情的質(zhì)樸純粹,都在他的作品中生動呈現(xiàn)。

他自費出版散文集《且行且歌》,字里行間滿是對家鄉(xiāng)的熱愛與對生活的感悟;他精心制作參加國慶觀禮的畫冊,讓那段珍貴的記憶成為激勵自己的力量。當媒體稱他為“退休不褪色”的典范時,他只是笑著說:“我只是做了自己喜歡的事,能為家鄉(xiāng)留下點什么,就很滿足。”這份純粹的熱愛,讓他的作品充滿了打動人心的力量。

余熱生輝:以初心為燈,為傳承續(xù)航

“一個人的力量有限,但一群人的力量可以燎原。”退休后的陳寶林,不僅自己筆耕不輟,更想著把多年的經(jīng)驗傳遞下去。他義務(wù)培訓(xùn)20余名青年新聞與文學(xué)愛好者,從稿件選題到寫作技巧,從攝影構(gòu)圖到情感表達,他毫無保留地分享著自己的心得。“年輕人有熱情、有想法,我多幫他們一把,他們就能走得更遠。”在他的指導(dǎo)下,不少年輕人的作品開始在各類平臺發(fā)表,成為傳播家鄉(xiāng)正能量的新生力量。

這份樂于奉獻的精神,讓他贏得了更多的信任與認可。縣政協(xié)聘他為文史專員,他便潛心挖掘整理家鄉(xiāng)的文史資料,讓塵封的故事重新煥發(fā)生機;關(guān)工委請他到“五老工作室”工作,他便走進校園、深入社區(qū),用親身經(jīng)歷為孩子們講述民族團結(jié)的故事、奮斗拼搏的道理,用愛心與耐心陪伴下一代成長。無論是在文史研究的書桌前,還是在關(guān)愛下一代的崗位上,他始終保持著那份對工作的熱忱,用行動詮釋著“老有所為”的意義。

四十余年的時光里,陳寶林從校園到鄉(xiāng)野,從“筆桿子”到“記錄者”,身份在變,但那份對文字的敬畏、對家鄉(xiāng)的熱愛、對責(zé)任的堅守從未改變。全國“中華大地之光”征文比賽的獎項、“全國優(yōu)秀新聞文化工作者”的稱號、“吉林省民族團結(jié)進步模范個人”“吉林好人”“最美民族團結(jié)之星”的榮譽……這些都只是他人生畫卷中的點綴,真正動人的,是他用一生踐行的“在崗時全力以赴,退休后余熱生輝”的赤子情懷。

如今,陳寶林依然行走在記錄家鄉(xiāng)的路上,鏡頭里裝著鄉(xiāng)村的日新月異,筆端流淌著鄉(xiāng)土的溫暖深情。他用行動告訴我們:真正的熱愛,不會因歲月流逝而褪色;真正的奉獻,總能在時光里綻放出最動人的光彩。這位蒙古族退休教師的故事,就像一首悠揚的草原牧歌,在鄉(xiāng)野間傳唱,在人心間回響。

(注:本文已獲作者授權(quán)發(fā)布)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)