又見古城

吳澍

秋天的洮兒河,是那么恬靜。她從遠古走來,又向未來走去。

天空掛著云彩,遮掩住秋日里熾熱的陽光,一絲絲秋風撫摸著大地,讓人有些許涼意。

正是高粱紅的時候,洮兒河岸邊那座古城把我拉回往夕時光。那是一座千年古城,承載著時光轉換的風云——城四家子古城,我又來了。

秋日里的洮兒河

走在古城墻上,輕輕地撫摸著歷史的脊背,是那么地深邃和遙遠,塵封在歷史深處的風云仿佛又呈現在眼前。

遼皇春捺缽的腳步,在這蒼茫的曠野中踏下深深的足印,樁樁歷史舊事又一次讓我沉迷。鑿冰取魚,捕獲“頭魚宴”的快樂,穿越千年時光,送來縷縷漁香。大雁在天空中飛過,灑下陣陣鳴叫,在千年前的歲月,卻是遼皇手中海東青追遂的夢想,縱鷹捕獲時的快愉,閃爍著刺鵝錐的光亮,“頭鵝宴”總是勾出人們的涎水。遼皇今年春天來了,明年春天還會來,延延宕宕百余年,古城內“頭魚宴”上的一曲舞影卻把這個契丹人的大廈送進了歷史!

保護起來的古城墻

歷史就是這樣,你唱罷來我登場。女真人抗著犁杖從按出虎水遷徙而來,這座古城換了主人,又有了一個新名號——新泰州。女真人本想在新泰州過上好日子,洮兒河里捕魚,寬闊的草場上放牧,肥沃的田野上耕耘,繁衍生息,世世如斯。詩一樣的生活讓他們像仙鶴一樣,迷戀著這片土地。可是他們的皇帝真是不爭氣,百余年的時光就丟掉了江山,在古城內又上演了南唐后主李煜的絕唱:

春花秋月何時了,往事知多少。

小樓昨夜又東風,故國不堪回首明月中。

雕欄玉徹應猶在,只是朱顏改。

問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流。

慣于長夜過春時,城頭變幻大王旗。女真人享受這座古城百年時光,在洮兒河融冰的時節,溯河而上的一支鐵騎把旗幟插上了城頭。這支鐵騎遠道而來,千里征塵,如風而來,又如風而去。將兵者為成吉思汗仲弟——拙赤·合撒兒。哥哥走了,弟弟又來了,古城又接納了成吉思汗幼弟帖木格的部眾,洮兒河畔、嫩江之濱飄蕩著悠悠長歌,馬頭琴的韻律涌動在千里草原,游牧文明之光普照在這片神奇的土地上。“天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊”的壯美積淀了這里人們純潔的心靈、健壯的體魄、勇毅的品格。

元朝皇帝在此設路置府,賦予了古城一頁新意。泰寧府、泰寧路深深藏在那冊發黃的史籍中,信手翻來,卻發現悠悠長歌、馬頭琴的律動伴隨著這座古城走過百年時光!

元朝在中原的終結者朱元璋卻沒有在短時間內把手伸向這里,而是對峙三十年,四拋橄欖枝,演繹著明朝那些事兒,把古城內“回望大元江山”的開原王納哈出攬入懷中。避免了一場戰火烽煙,生靈涂炭,彰顯著朱元璋、納哈出君臣二人的智慧和慈愛!

走了一位開原王——納哈出,又來了一位遼王——阿札失里。在千里之外的朱元璋運籌帷幄,開始下了一盤大棋,以衛所制羈縻這里的游牧民族,泰寧衛應運而生。朱元璋頒布了一道圣旨,給遼王阿札失里一頂官帽——泰寧衛都指揮使,令“各領其部,以安畜牧”。在古城內,遼王阿札失里壘起了鍋灶,掛起“泰寧衛都指揮使司”的牌子。可是,這位遼王阿札失里可不像開原王納哈出一樣的溫和,他性格暴躁,蠻橫而有勇力,時時把戰火燒到長城腳下,強迫易貨。時時又和明朝皇帝握手言和,進貢良馬。在同明朝的糾結中,泰寧衛的首領們干脆把部眾遷徙到長城腳下駐牧了。

城四家子古城隨著泰寧衛的遷徙日漸荒蕪,昔日的輝煌已不再。不知道是毀于戰火,還是什么原因,昔日古城的繁華和它的故事都被塵封在歷史風云中。

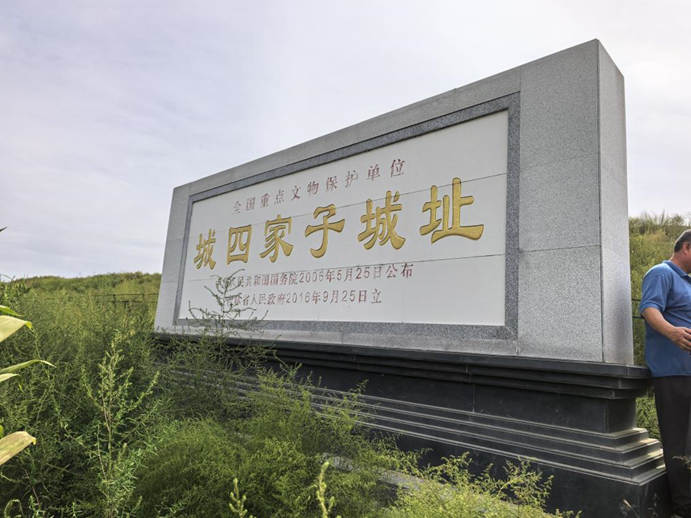

國家重點文物保護單位——城四家子城址

風從洮兒河邊走過,吹散了多少傳說,城四家子古城塵封著歷史舊夢,時光轉換千年,洮兒河冰封又冰融,草綠草又黃。有多少人為它沉迷,有多少人為它陶醉,一位同行的黨校教授這樣說“這里的歷史是久遠的,厚重的,但可以觸摸到。”古城已經走進國家的視野,被定為國家重點文物保護單位,并立碑為記,向人們訴說著古城的歷史,碑文是這樣寫的:“城四家子城址為遼代的長春州,建制于圣宗太平二年(1022年),建成于興宗重熙八年(1039年),是遼代圣宗、興宗、道宗、天祚帝4代皇帝“春捺缽”的行宮。全代章宗承安三年(1198年)將此城立為新泰州。據文獻資料記載和地面遺跡分析,當時城內設有官衙解、街道、商埠、酒樓、驛館、軍隊營帳、冶鐵作坊……寺廟 、車船碼頭等。在遼金元及明初幾百年間,這里一直是吉林省西部乃至于東北地區西部、內蒙古東部地區方圓數百里的政治、經濟、文化、軍事中心。

城四家子城址規模較大,格局規整,面積2.05平方千米,城墻為夯土板筑,周長5748米、現存城墻城墻長3356米,高約2-8米不等,墻基寬約15-20米不等,東、南、西、北各有1座城門。城門外均設有甕城,城墻等距分布有馬面,東南角和東北角各設1處角樓。現西城墻被洮兒河水沖毀950米,殘長為488米。南城墻東段保存較好,殘存613米,東城墻1430米,北城墻1430米、城址內可辨建筑址幾十處。

2006年,城四家子城址被國務院公布為全國重點文物保護單位,城四家子城址為研究遼朝的捺缽制度與春捺缽文化,以及東北地區遼、金、元時期城市建制、政治、經濟、軍事、文化等提供了重要的實物資料。”

洮兒河,流向天邊的河,流走的是古城歷史風云,留下的是人們對古城的無限遐想和沉思……。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業