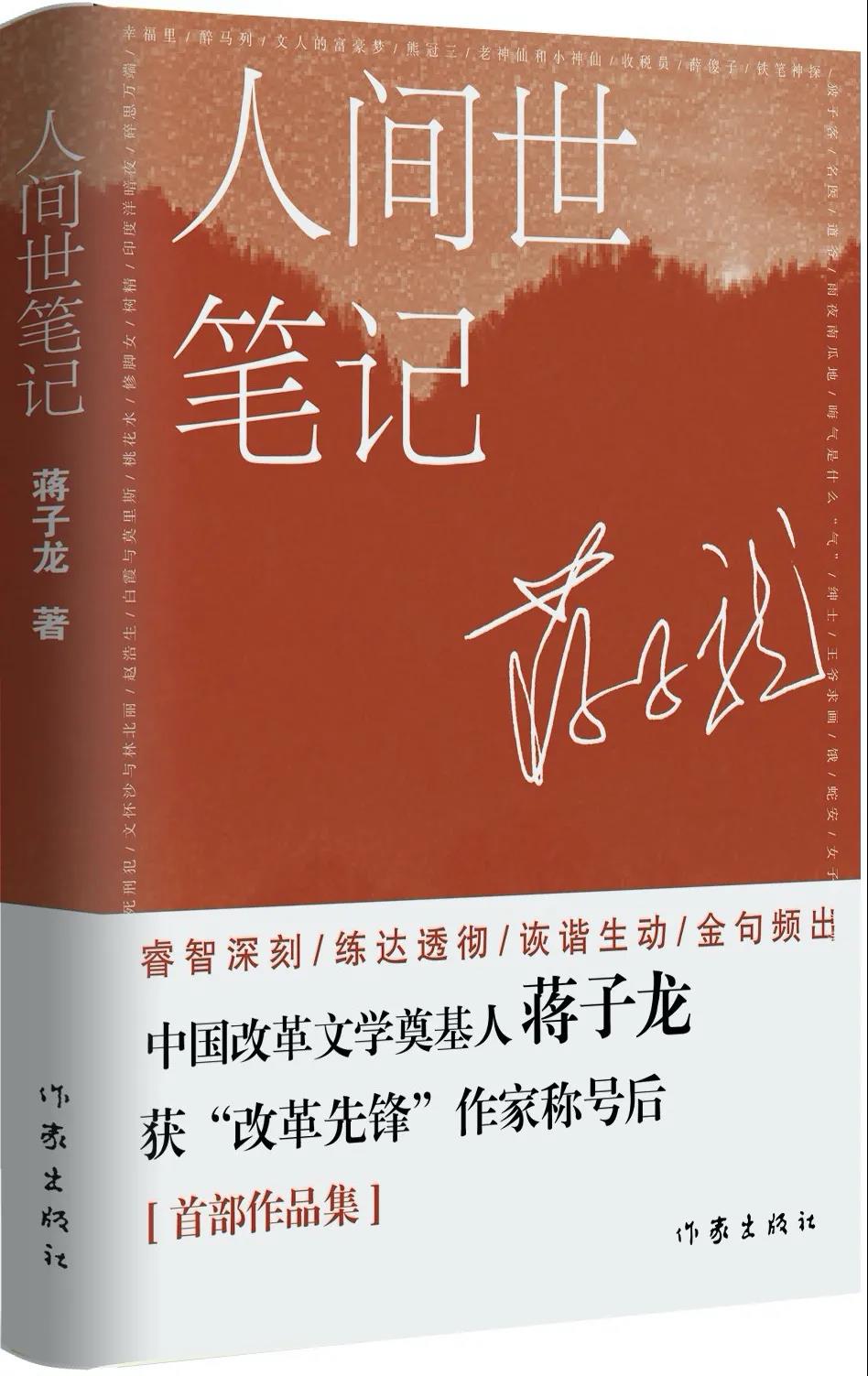

《人間世筆記》,蔣子龍著,作家出版社2021年8月第1版

蔣子龍:八十歲再回首

從1965年發表第一個短篇小說《新站長》算起,文壇老將蔣子龍已在江湖跋涉56年。1979年發表的《喬廠長上任記》令他一夜成名,此后《機電局長的一天》等作品引起強烈的社會反響,被公認為新時期中國文學的一個里程碑,他也進入了改革文學奠基人的行列。2018年12月18日,中共中央、國務院授予蔣子龍改革先鋒稱號,頒發改革先鋒獎章。

今年,80歲的蔣子龍陸續出版《開拓者家族》、隨筆集《故事與事故》和《人間世筆記》。《人間世筆記》共有4小輯。前3輯用37篇隨筆記錄了當下社會形形色色的人物,一幅幅人生世相,睿智深刻,練達透徹,詼諧生動;第4小輯更為精彩,記載了作家對各種人間世現象的感悟,金句頻出。

蔣子龍說,每個人活著是不斷總結的,到老年系統地回顧一生,寫本自傳,不要把一輩子的感悟、特別是教訓帶走,這似乎是作家最后必須寫的一本書。幾年前就有朋友勸他動筆,但他至今還沒有想好用一種什么表達方式。

年輕的時候,蔣子龍興趣廣泛,籃球打過團級代表隊的中鋒,乒乓球贏過天津工人代表隊一號種子一局,吹拉彈唱能濫竽充數替補登臺,也喜歡京劇、河北梆子,年輕時膽大能喊兩嗓子,可是現在不敢了。他覺得,文學創作是個很“毒”的工作,自從把精神轉到寫作上,漸漸把其他愛好全丟棄了。現在還保留著多聽多看的習慣,有外出的機會,特別是去企業、下農村,一般不會放過,朋友聚會也一定要參加,老友暢敘那是靈魂透氣,一大快樂。

1

中華讀書報:您對網絡文學、網絡文學作家有關注嗎?

蔣子龍:非常關注,佩服他們的想象力和創造力。

中華讀書報:您以前還開過博客,后來有關注過微博嗎?可以看出您一直都非常接受新事物,這是不是您心態年輕的原因?

蔣子龍:我從未在意過自己的心態,也不知該怎樣在意。所謂“新事物”你不接受也不行,早接受早方便,比如到市場買菜,你不用微信還攥著一把零錢,你麻煩,老板們也嫌麻煩。

中華讀書報:您從1960年開始寫作,1965年創作出《新站長》,當時是什么讓您選擇走上寫作這條道路?

蔣子龍:當時我并未把寫作視為一條路。在部隊已超期服役,因出身富農不能升官留隊,心思不再往制圖業務上下工夫,利用被抽調出來替部隊文藝演出隊編寫節目的機會,在制圖大樓三樓和四樓樓梯的拐彎處,有間存放樂器的小屋,獲得部隊首長特批,我可以在里面開夜車,不受熄燈號限制,編好文藝節目后,捎帶著寫了這篇小說。在此之前,我已經在地方和軍內的報紙上發表過一些篇幅短小的散文隨筆。

中華讀書報:通過《碎思萬端》能看出您關注的特別廣泛,這么多年您怎么保持這種對世界的好奇心?

蔣子龍:對知識、對世界保持好奇心,決定了作家的創作力。特別是上了年紀,關注現實世界,有助于保持甚至擴大自己的精神容量和強度。因為小說要向外部世界打開,寫透人情才是小說。有好奇心才能看到和看深人情世故。能保有多大的好奇心,可能跟作家的風格、性情和身體狀態有關。有作家說過,身體好才能保證在創作過程中有爆發力。我理解“爆發力”,就是想象力、神來之筆。何況寫長篇不單是精神勞動,更是個體力活。

2

中華讀書報:您的寫作有很多是“碎片”式的斷想和議論。

蔣子龍:凡思考者,思想總有偶爾冒火花的時候。我喜歡張潮的《幽夢影》,契訶夫的《鄰居集》、邦達列夫的《瞬間》等書,三言兩語、一二百字,表達一個觀點,一件有意思的事或人。就像工匠勞作時剩下的邊角余料,不堪大用,丟掉又可惜。我長期積累了大量這樣的邊角余料,就想編一本“思想斷片”或“碎思錄”之類的書,于是零零散散地發表了《故事與事故》《碎思萬端》《葵花燈下》等。

中華讀書報:在《故事與事故》中,您深情地回顧了自己走上文壇的故事,結交的一批著名編輯秦兆陽、蘇予、許以,以及和《當代》《十月》《小說選刊》結下的深厚感情。

蔣子龍:我很幸運遇到了那些高山仰止又古道熱腸的老編輯、大編輯,亦師亦友,至今感念不已。每每想起他們心里便涌起一種溫暖、一種親切、一種感動……真的好想他們!

我寫過一篇文章,稱編輯是支撐文學大廈的水泥柱里的鋼筋。那個時代成就作家,也成就編輯,文壇上流傳著許多關于編輯的故事,比如,沒有龍世輝就不會有某部名著;沒有蕭也牧就不可能誕生曾轟動一時的某部長篇小說。

中華讀書報:您說作家分兩種:一種是把自己當寶貝,一種是把自己丟掉,又找了回來。您屬于哪種?

蔣子龍:世界上有些知名作家,把自身視為自己創作的寶庫。比如瑪格麗特·杜拉斯,她的作品不靠外部情節推動,而是來自“內心體驗的深度”,不斷把生命掘深。

我自農村考到天津讀中學開始,不知不覺、身不由己地開始丟失自己,隨著命運漂流,報考什么學校,進什么工廠,當什么樣的兵,什么時候復員,全都不是自己的選擇。我漸漸意識到,只有手里的筆,我自己可以掌握。“文革”結束后,我因寫小說被推上了批判臺。挨批不是好事,卻是扒掉所有外殼,認識自己的一個途徑。既然認識到了,我就開始慢慢找回自己。我的寫作生涯可以概括為先把生命拓寬,然后再往深處開掘。

中華讀書報:《農民帝國》當年入圍了茅盾文學獎。您如何評價這部作品對于您的意義?

蔣子龍:這是我最重要的一部書,凝結了我對農民命運的思考,而通過農民的命運可以解讀民族和國家的命運,就是英譯本的推介詞所言:“不了解農民就不能了解中國。”我想有許多讀者理解了我的創作初衷,不然自這部書出版十多年來,每隔一兩年就要印一次,已經發行了九種版本。

3

中華讀書報:您的短篇小說《機電局長的一天》,發在1976年復刊第一期《人民文學》的頭條;1980年,《十月》發表您的第一部中篇小說《開拓者》,又讓您獲得首屆“全國中篇小說獎”。那時您也是叱咤文壇風云的人物……

蔣子龍:好個“叱咤文壇風云”!我這一生就從未嘗到過這種滋味,有時被整得太憋氣,真想去當土匪“叱咤”一番。1976年的《機電局長的一天》在全國范圍內“批倒批臭”,《人民文學》編輯部奉文化部指令要我寫檢查,我寫了一稿沒過關便口出狂言:一不寫檢查,二從此不寫小說,頂不濟就在車間繼續被監督勞動!編輯部為保我,由副主編李希凡代我起草檢查,李帶著替我寫好的檢查稿來天津,先將檢查讀給市委一位領導聽,領導同意,當即下令派人找我在檢查上簽字,不簽字也甭想再回工廠了。那意思很明顯,我不簽字就要被關或被抓了。

當天晚上九點多鐘,妻子剛生下女兒,我回家熬了一暖瓶小米粥,那時這就是女人產后最好的營養品了。我把七歲的兒子反鎖在屋里,騎車往南開醫院送粥,到醫院門口被一男子攔住,傳達了上述市委領導的意見,叫我立刻跟他去市里簽字。他既然在醫院門口堵我,就知道我妻子剛生產,我心里的火往上撞,讓他閃開道,說今晚你不帶警察來我不會跟你走,你不知道我老婆剛生完小孩兒,還什么都沒吃哪!他說我們有個女同志正在產房做你愛人的工作。我突然大怒,吼道:你不知道產后受驚嚇就不下奶了!說著就往醫院里跑,他還要阻攔,我掄起手里的暖瓶向他砸過去,瘋了一樣跑進產房,指著那個女人一個“滾”字剛罵出口,她一見我的神色,慌忙溜出了產房。

我兩手空空,看著臉色煞白的妻子,情緒漸漸冷靜下來,開始心疼那一暖瓶小米粥,小米是用糧票托車間里家在農村的工人好不容易給買來的,只好再回家重熬。妻子拉住我說,壓壓你那臭脾氣,不行你先跟他們去一趟,你若被抓進去,家里鎖著一個,我們娘倆還在醫院里,這個家怎么辦?我寬慰她說,放心吧市里不會因為我脾氣壞抓我,我下狠心了,不管李希凡寫成什么樣,我都會在檢查上簽字。其實李希凡也被騙了,我簽字后,檢查也公開發表了,對我的批判卻升級了。各地的批判文章不算,不久竟有三個從內蒙來的造反派,身穿綠軍裝,要把我揪到內蒙去,由于他們態度狂傲,惹惱了工廠的造反派,手持鐵器把他們擋在廠門口以外。他們在大門外鬧騰了三天,卻始終進不了廠門。

4

中華讀書報:您的名字已經和《喬廠長上任記》連在一起。這部作品被公認為新時期中國文學的一個里程碑。當年這部作品是在什么背景下創作出來的?反響一定超出了您的預料吧?今天您怎么看待這部小說?

蔣子龍:“文革”前我是廠長秘書,再加上曾在報刊上發表過一些小說和文章,便是“炮制大毒草”,被扣上“反革命修正主義黑筆桿子”的帽子,押送鍛壓車間監督勞動。“文革”結束后我不想回廠部,就留在車間管生產。由于我在生產第一線干了近十年,對車間的狀況非常熟悉,還因為“文革”前我給廠長當過秘書,知道真正的廠長是怎樣管理一個萬人大廠的,可“文革”后等我當了車間主任跟當下的廠長一打交道,才知道什么叫積重難返。

那時“文革”形式上結束了,在人們的思想上還未結束,上邊換了領導,卻沒有換腦子,只管給我下任務,什么責任也不擔,車間有問題應該上邊給解決的,也推來擋去,每個頭頭都滿身黃油,一碰一滑溜。下邊的工人派性鬧了十來年,人的樣子沒變,卻不是原來的那個人了,機器設備年久失修,也不是原來的設備了,加上“文革”砸爛了所有的規章制度和勞動紀律……偏偏我喜歡自己的工作,廠里有位老師傅就曾說我天生是大工匠的料,落實政策后又想大干一番,給上邊一些草包看看,于是就做夢般地把滿腹牢騷用理想主義的方式表達出來:假若我當廠長就這么干,一個重機行業的大廠就該這么干——這就是《喬廠長上任記》。

小說出來后的反響,即便我真做夢也想象不到,陷我于冰與火的夾擊之中,北京、上海的大報“歡迎喬廠長上任”,天津市委機關報連續發表14塊版的文章批判……“官司”一直打到中央,直到總書記胡耀邦表態,喬廠長風波才算平息,但批喬者們心里的毒火并沒有發完,此后又延續了許多年,一有機會就對我燒烤一番。有人說我是“硬漢”,只有我自己心里有數,表面的“硬”皮不過是被不斷燒烤烤出來的,即所謂的外焦里軟。人被逼到那個地步,不硬一點早就趴下,撐不過來了。

現在看,喬廠長不過碰巧站在當時社會、經濟、文化、人心等幾條線的交匯點上,如同引爆了炸藥,炸開了人們被十年“文革”封住的神經。說他是為社會開放趟地雷的,不算過分。

中華讀書報:您來珠海幾年了?是否已經習慣?

蔣子龍:已經有五六年了,每到冬季來珠海。我似乎有一顆沒有家或找不到家的靈魂,到哪里都適應。在珠海不與外界聯系,沒有朋友,更安靜,更適于閱讀和寫作。

中華讀書報:回顧這八十年,您最幸運的是什么?有什么遺憾嗎?

蔣子龍:我可能是同年齡的人中經受磨難和屈辱比較多的,或明或暗屢遭小人陷害,還包括經歷很有可能喪命的事故,卻總能有驚無險。所以我覺得自己最大的幸運是還沒有丟失做人原有的善良,沒有變壞,沒有以我的性格去打打殺殺過一種快意恩仇的生活。我創造了自己,對得起自己,對得起自己筆下的文字。若說有遺憾,既然干了寫作這一行,是沒有把該讀的書都讀完、讀透,缺乏學識,因此不能把自己心里想的都能寫出來,而且寫得更好。我心里是有標準的,卻達不到。這不只是遺憾,還很痛苦。

來源:中華讀書報

作者:舒晉瑜

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2021/1128/c405057-32293766.html

純貴坊酒業

純貴坊酒業