星云燦爛逐光波

——《聞山全集》編后隨想

張玉太/文

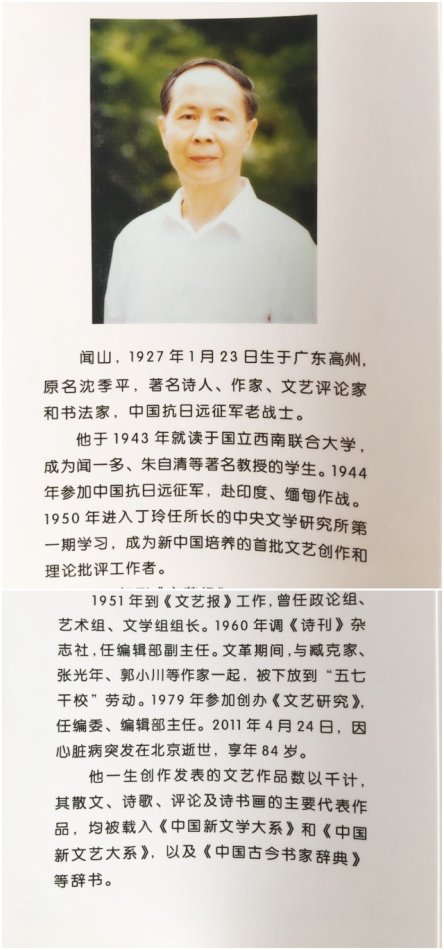

聞山走了,在2011年初春一個寒冷的黎明。

聞山走了,他的身影,他的言談舉止卻一直在我的心目中逐漸明朗、清晰和生動。

我和聞山接觸不多,一次是在朱子奇《心靈的回聲》作品研討會上,一次是在賀敬之作品研討會上。我們見了面,談話雖不多,但他的發言很有飽滿的政治熱情,總是堅持、倡導延安文藝座談會的精神,講話有條有理,擲地有聲,給我留下了很好的印象。

2011年4月24日凌晨,聞山真的走了,永遠地離開了他所為之灑下心血、汗水、才情、理想的世界。他生前留給我們的最后一首詩是這樣寫的:“秋去冬來黃葉落,身化原子渡銀河。宇宙無垠真壯麗,星云燦爛逐光波。”詩的最末一句是描寫壯麗的宇宙,然而,那不也是恰好概括了他自己壯麗的一生嗎?他的一生,革命、工作、事業等等,其經歷豐富而具有傳奇色彩,可謂“星云燦爛”;他終其一生都在追隨“西南聯大精神”,愛國愛人民,探尋真理,嫉惡如仇,堅韌執著,九死不悔,心中始終不忘共產主義的神圣目標,如同上古傳說中的夸父逐日一般,舍生忘死“逐光波”,為自己八十余載人生劃出一道閃光的軌跡。

聞山自青年時代起,就仰慕其導師聞一多,并以聞一多先生的精神品格為楷模,亦步亦趨,努力踐行,那一腔愛國的血始終是熱的。青年時期就讀西南聯大時,參加以聞一多為導師的聯大新詩社和陽光美術社,以筆為槍,投身抗日救亡運動,一九四四年創作出名篇《山,滾動了!》,受到聞一多的贊賞,那激昂的旋律,歷經半個多世紀,其力度仍不減分毫:“山,滾動了!/山,拉著山/山,排著山/山,追著山/山,滾動了!/霜雪為它們披上銀鎧/山群,奔馳向戰場啊!/奔馳啊!/你強大的巨人行列/向鴨綠 黃河 揚子 怒江/奔流的方向;/和你們在苦斗中的弟兄/長白 太行 大別 野人山拉手啊!/當你們面前的太平洋掀起了勝利的狂濤/山啊!我愿化一道流星/為你們飛傳捷報”。應當說,這首詩不僅初步奠定了聞山詩歌風格特色,也初步確立了他貫穿始終的人生基調,為他半個多世紀的歷程涂上了最初的底色。

正因有了那樣的精神鋪墊,所以才有此后的投筆從戎,參加抗日遠征軍,飛越喜馬拉雅山駝峰,赴印緬參戰,槍林彈雨,九死一生;正因有了那樣的精神鋪墊,在血腥的昆明“一二·一”慘案中,他不顧安危,與同學們一起和國民黨反動派做殊死的抗爭;在清華大學期間,他組織“退伍軍人大隊”,參加“反饑餓,反內戰”大游行;在風雨如晦的“文革”時期,他與臧克家、郭小川、李季、冰心等文學界人士一起,忍辱負重,在云夢澤“圍湖造田”,繼而輾轉至團泊洼“五七干校”蹲“牛棚”;在改革開放之后,他勇于同形形色色的歪風邪氣和不良思潮做不妥協的斗爭……詩如其人,這句話在聞山身上得到了最好的詮釋。

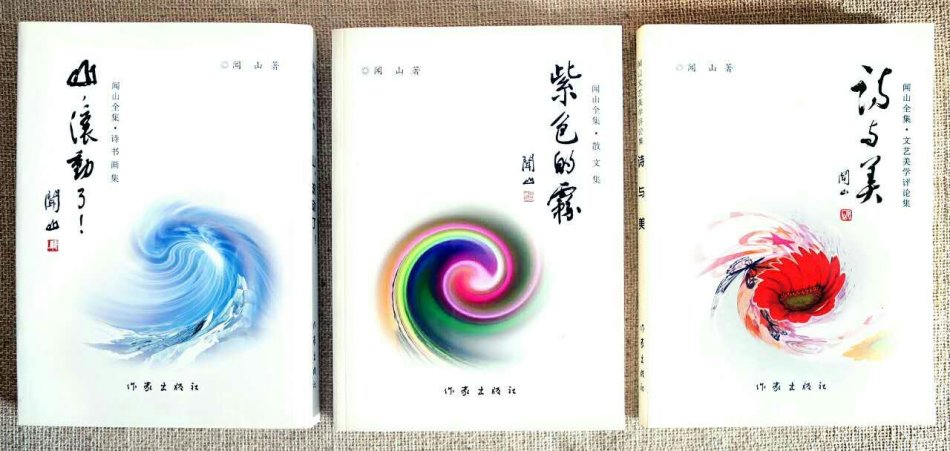

聞山的文藝成就,首推詩歌。幾十年來,他創作了大量詩作,其中有許多已成名篇,被廣為傳誦。他的詩,形式多樣,剛柔并濟,既有“金戈鐵馬”,又不乏“小橋流水”。他在《詩·時代·人民》一文中曾說,“詩,除了戰斗,還要歌唱美好的愛情,要描畫秀麗的山水”,“詩是戰鼓,也是琴音;是人民憤怒的雷霆,也是染綠新苗的漓江春雨;是年輕的媽媽的催眠曲,也是烈士悲壯的歌。”這種詩歌創作觀念,使得他的詩作呈現出斑斕多彩的面貌,乃至于他的舊體詩也寫得風姿搖曳,情韻綿長,深受讀者喜愛。散文則情真意切,不事雕琢,個別篇章堪稱經典,一卷《紫色的霧》,足以令人眼花繚亂,目不暇接。詩歌散文而外,他的書法也功力深厚,十分了得。他對古人所構建的書法獨特之美頗有會心:“鐵劃銀鉤,點如墜石,豎若漏痕,如龍翔天宇,鳳舞松前,似渴驥奔泉,鷹擊馳兔。從舞劍得感悟,觀枯藤識態勢。一橫一撇,一點一戈,都有美的法度;執筆運腕,坐立形態,都有應循的規矩。”(《必須認真繼承中國書法優秀傳統》)有此由形及神的領悟,加之幾十年勤奮不輟的習練,其書法造詣能夠登堂入室,躋身大家之列,自然是水到渠成。此外,聞山的畫作也非泛泛而為,僅從“全集”中收錄的那些畫幅來看,其筆墨,其神韻,各擅其美,已是不凡,可以說,與其詩歌散文書法相比,不稍遜色。“赤橙黃綠青藍紫,誰持彩練當空舞?”在現當代文藝舞臺上,聞山堪稱是一位頗具特色的“通才”。

對這樣一位受人尊敬的文藝界先輩該如何評價?看了他的不平凡的歷程以及眼前這皇皇三卷本巨著,似乎無須我置喙。我又想起來,在聞山去世后,曾有人送上這么一副挽聯:“投筆從戎,修身齊家平天下;書生報國,詩書畫卷鑄聞山。”寥寥二十余字,道盡聞山生平業績。這不就是對聞山最精當的評價么?

《聞山全集》現已問世,雖然他沒有等到這一期盼的時刻,但,我敢說,九泉之下的他,一定會聽到這個喜訊,也一定會為之頷首含笑,說不定,興之所至,還會揮毫運筆,寫下文采激揚的詩篇呢!

值此之際,謹以此文紀念我所尊敬的聞山先生。

附:

張玉太簡介:

張玉太( 筆名張帆) 河北省元氏縣人。中國作家協會會員,中國詩歌萬里行組委會 委員,北京大學中日詩書畫比較研究會顧問,作家出版社資深詩歌編輯。他自詡為詩壇上流動的哨兵。作為詩歌編輯,他十分關注詩壇上的風云變幻。他主張并實踐著讓各種流派、各種風格的詩去接受社會和讀者的檢驗。他著有《張玉太短詩選》、《詩人與春天》、《背影》、散文集《不要把那層窗戶紙輕易捅破》、《卻疑春色在鄰家——張玉太詩文存稿》、《我為詩人做嫁衣》,責編了《賀敬之文集》、《他還活著——臧克家評論集》、《魯藜詩文集》、《呂劍詩鈔》、《柏楊傳》、《詩人蔡其矯》《翟泰豐文集》、李瑛的《傾訴》》、《二十世紀世界華文愛情詩大典》(與董培倫、駱寒超合編),主編了《朱子奇詩創作評論選》等名家著作,并為二百多位詩人做嫁衣,寫了詩序、詩評,出版了詩集。他的百行贊美延安老詩人朱子奇的詩“獻給詩人的花環”一詩曾兩次在《文藝報》上刊發,原作協黨組書記、中宣部副部長、翟泰豐同志寫專文,“絢麗多姿的編輯浪花”配發在文藝報上,影響甚好。他的編輯手記《我為詩人做嫁衣》一書記述了他與詩人們的趣聞趣事,一吐他的詩人情懷。他贊頌臧克家的評論“這是一座非人工的紀念碑”一詩,轉發在《文藝報》上,并多次在詩會上朗誦。他為六卷本的《翟泰豐文集》寫了6000多字的序言——“誰持彩練當空舞”。他用詩的語言形象的比喻,受到讀者稱贊,此文已被《光明日報》,《作家文摘》轉載。他曾應邀為著名作家黃亞洲的《梅花碑》寫了序言《無心插柳柳成萌》,后被文藝報轉發。他曾為著名詩人柯巖主編的《與史同在》寫了評介文章“讀詩多讀這樣的詩”,此文被多家報刊轉載;他的作品散見于《光明日報》、《人民日報》、《文藝報》、《作家文摘》、《北京日報》、《解放軍報》、《北京晚報》、《詩刊》、《星星》等。他的編輯手記“科學發展觀的形象詮釋”一文刊發于黨中央的理論刊物《求是》雜志2008 年第6 期,此文后被轉載于社科院的《馬克思主義文摘》文藝評論欄第五期,之后又被《文藝報》2008 年12 月20 日改名為“ 作家應該走在時代的前沿”,受到廣泛關注和好評。他一貫認為為名人獻詩、寫序是榮幸、是滿足、是喜悅。他一貫是主張崇尚主旋律,弘揚正能量是詩人的天職。

純貴坊酒業

純貴坊酒業