劉暢:一個“打工詩人”的變與不變

——鄭小瓊《玫瑰莊園》書評

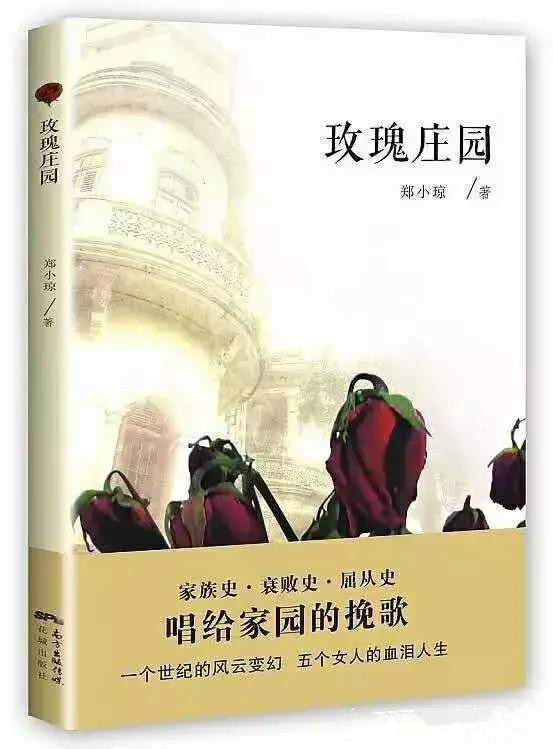

我所了解的鄭小瓊,是一個溫柔沉靜之下鋒芒閃爍的詩人。在以詩歌記錄珠三角打工生活而收獲盛名、自身生活世界發生巨大變化之后,她的情感與思考走向哪里?在對打工世界所進行的極具沖擊力的表達之外,她的內心還有哪些尚未呈現的天地?這是我翻開《玫瑰莊園》時心里的好奇。

已融入城市生活的作者,轉身向后,回到故鄉撫摸老宅歷史的寸寸縷縷。這部詩集以作者的祖父和五位祖母為主要人物,描述了一個地主家庭的百年興衰。讀著勻整之中錯落有致的詩行,潮濕的霧氣、哀愁的花香、悠長的天光撲面而來,一個昔日幽閉世界中的靜謐與掙扎、憂郁與痛楚、激情與絕望歷歷展現。與很多詠念故鄉的詩不同,其焦點不在鄉愁之表達,或眷戀遠去的淳樸田園,或感嘆鄉村的變遷衰敗,作者的視界在更遼闊處,她想以身體和情感與歷史和傳統對話。也許是由于我剛剛讀到于堅的《還鄉的可能性》,小瓊的《玫瑰莊園》對我來說是在追問同樣的問題,四顧茫然時我們能否回歸傳統?而她給出的回答是搖頭——“不可能,也不應該”。你看那一頁頁中鮮活靈動的生命,在莊園中幽怨地枯萎、無奈地沉溺,她們的激情和渴望被傳統壓抑、被歷史輕忽,旋即逝入虛空而只能作“孤寂的彗星”。

然而以苦難和批判為基調,作者觸摸傳統文化時的感受與反思又是層次多元的。她筆下的莊園既有寧靜優雅,也有沉悶壓抑,大多時候頹廢荒涼,時而墮落或兇險。詩篇中細膩地呈現中國傳統文化既以婚姻制度和男尊女卑摧殘個體的生命活力,也以自身的方式提供了保護或慰藉,正像這座大花園,混雜著溫情與殘酷、雅致與腐朽。與之相比,對啟蒙時期和社會主義時期的描述顯得簡略,作者所傾注的情感仍舊熱烈飽滿,但層次和向度較為單一。不過,如果將它們作為對傳統價值的否定來看,卻也顯示出重要而值得玩味的一面——簡單粗暴地顛覆傳統無益于恢復個體的自由和尊嚴,只能造成人性進一步的扭曲墮落而喪失尊嚴。

讀過之后,很想和作者坐下來喝杯茶好好聊一聊,問問她:簡單地返回傳統不可能,也不應該,那么該向哪里走?不過,小瓊是個不愛說話的人,我猜她又會說:“你看我的文本就知道啦”。因此,我還是抑制住打擾她追問她的沖動,獨自喝了一會茶。漸漸地我感到,的確小瓊的回答就在詩頁之間——珍視每一個個體生命的鮮活光芒,以“肉體的堤岸”為衡量一切體系、秩序的尺度。因為,這正是她感受歷史與傳統的基本方式,也是從打工詩歌到《玫瑰莊園》連續一致的態度,即關注被時代遮蔽和輕視的個體生命,尊重她們、珍視她們。她深切地痛惜那些“人世間渺小的心靈翻滾”、“微小的顫抖的心”、“羽毛樣的命運”,她試圖賦予“時代有意無意地忽略的一群人”以同情和理解。這一視角延續了打工詩歌對弱小個體的關注,刻畫有血有肉、有情感有欲望的人,其中的批判意識也與打工詩歌一脈相承,抗議“集體的敘事與狂歡/過于迫切地壓縮個體的命運”。

小瓊這一與傳統和歷史的對話持續寫了十多年才完成。當你順著詩人的手觸摸到這些在往昔時代中熱切而脆弱的個體,不僅會產生對他們的憐惜,也會對引領你的這位以“打工詩人”而著稱的作者生出敬意。這部詩集與此前有關打工生活的詩歌在題材上自是不同,風格也有相當的差異,更為重要的是思想視野的開闊。從記錄作者寫作過程的后記來看,從其初學寫詩就開始創作和錘煉這部詩集,作為其詩歌光譜中一直發展的一層,它們在“打工詩人”的聚光燈之下隱在人們視線未及處。對古典文學和西方文學的借鑒、詩歌形式與風格的探索、長期和反復的修改,顯示小瓊在文學功力上的磨煉與積累,反駁了“打工詩人”輕忽技術的一般印象;閱讀領域的不斷擴展和資料的收集,可以看出那些從幽暗歷史中浮現的氣韻生動的個體,絕不僅僅依靠作者的冥想和靈感,還由勤勉的學習、厚重的思考所支撐。了解到這些努力,你會發現漫步于舊日庭園遙想故人而體會其切膚之痛的這位女子,試圖呈現“打工詩人”這個標簽未能充分表達的自我——她首先是一位堅持不懈積攢文學功夫和思想力度的詩人。在此意義上,《玫瑰莊園》是繼《純種植物》之后又邁出的一步,這一步與其說是作者超越打工詩歌的題材與風格而進行的拓展,更應該說是展現了原本被忽略的專業性與豐富性。

《玫瑰莊園》呈現作者作為“打工詩人”這一社會標簽與片面印象之外的文學潛力,在文學技巧與風格上的持續打磨和精心嘗試,是小瓊跳脫外在框定而呈現豐富自我的努力。同時,也可以看到從打工詩歌到《玫瑰莊園》小瓊連續一致的立場——以文學之光,照亮那些被時代輕忽的人生。小瓊的變與不變其實又是一致的,不論對故人,還是自身,都是掀開社會的歸類與冠名,讓人看到其下豐富靈動的人心。

來源:《九江詩歌》

作者:劉暢

純貴坊酒業

純貴坊酒業