所有歸途,都是前路

——評《穿越海上絲綢之路》

文/陳靜

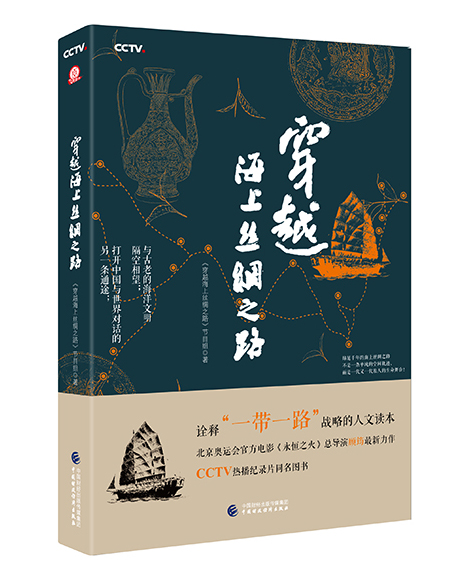

《穿越海上絲綢之路》中國財政經濟出版社出版

海洋,在中國人的意象中,意義非凡。除了象征寬廣深邃外,海洋還經常被用來借指時間的久遠,一件事情一旦與海結合起來,便有了歲月亙久的意味。

兩千年前,當一支支船隊,在浩瀚海洋中乘風破浪,向著遠方不斷行進時,或許并沒有想到,自己會在兩千年后,被人們以這樣隆重的形式重新提起,更不會想到,那些他們不遠萬里帶到異國的陶瓷、絲綢、藥材和淵源文化,會在兩千年后,以種種意想不到的方式形式回歸,煥發出新的絲光綢彩。

比起早已聲名大噪的紀錄片,圖書《穿越海上絲綢之路》除了盡收片中精華,更多了一份可以靜靜品味的從容感,它并非只是紀錄片的文字收錄,而是一種沉淀與延伸,亦如那條曾經連接了華夏大地與陌生異域的航道。

作為人文歷史書籍,最大的好處就是可以通過文字,給人無限的遐想空間,從而實現歷史與現實的穿越,這是文字獨有的魅力。

書的開頭,就是一場具有穿越感的盛大蒙太奇,從唐代義凈法師不畏艱險以海為路傳播佛法,到上世紀80年代的文森特奏響海上琴聲的探索旅程,再到翟墨與海為伴、在海軍的護衛下重走絲綢之路,不同的人在同一條航線,寫出了截然不同的故事。如果說義凈法師是為了弘揚文化,那么文森特更多的則是探險與體驗,而在信息化發展到如此程度的今天,翟墨自然不用依靠航海去尋找或傳播文化,也無須親自下海才能知道海上絲綢之路沿途氣候風光,他的啟程,更多的是為了致敬。

也正是因為翟墨等后世之人的念念不忘,義凈法師當年所期望的一切,全都成為現實,甚至比他想象的還要豐富。通過這一條海上絲綢之路,世界開始有人知道了中國的名字,而中國也得以知道在神州之外,還有那么多神奇的土地,上面孕育出神奇的作物,居住著神奇的人們,他們有著我們所不了解的神奇文化。

一切神奇,都來源于曾經的未知,而當彼此了解后,這份神奇便成為互相的交融。在《穿越海上絲綢之路》的書中,記錄了很多這樣關于交融的故事。

馬來西亞忙著向客人介紹產品的劉俊光,在泰國決定接手家族茶葉生意的白姍姍,和在新加坡帶著兒子學習茶經的魏榮南,他們分屬于不同坐標,卻都在做著同樣的事情——傳承茶文化。海上絲綢之路讓茶葉為世界所知,也讓分屬于各地的華人實現了時空上的交融,他們以茶為生,也不斷讓這茶香歷久彌滿,散播到更多的人群之中。

而更深入的交融,更是無所不在。阿努拉與潘霞,何偉與黛比,這兩對跨國夫妻更加生動地體現出了交融的含義,而這種交融,更具讓人溫暖的煙火氣。愛好武術的阿努拉,出現在了相聲的舞臺上,而黛比則和她的中國丈夫,興致勃勃地討論美食包子的做法,這樣帶著聲響與氣味溫度的交融,不僅是生活細節與個人愛好的連接,而是文化的碰撞與結合。當年古代先人們駛向海上絲綢之路,心中滿是對未知的憧憬和忐忑,而活在當代的我們,則更可以有的放矢,選擇自己感興趣的文化進行交融,這份信手拈來的自由,離不開兩千年前那一個個顛簸的日夜。

交融,能帶來愈發興旺的傳承。

伍萬通在泰國掌管著他的輪胎王國,與中國進行著深入的貿易往來,而郭說鋒在印尼是富甲一方的知名商人,卻常年致力于自然環境,想要帶動富裕的華人們回饋社會。他們都傳承了古代絲綢之路的精神,并且將之發揚光大,賦予更加宏大的意義。在他們眼中,人與人、國與國之間,不再是簡單的以物易物,而是國計民生的共同發展。

亦如古時航道的開啟,而今當國門完全打開,文化經濟上的你來我往,對中國而言,大事與小情共存,輸出與輸入同在。

來中國學習中醫、武術及各種技藝的外國青年,他們帶來了新鮮的異域氣息,縮短了我們與異國的距離,同時,他們也目的明確,汲取著他們所需要的一切——為了個人愛好,為了事業發展,為了患病的家人,甚至是為了幫助自己國家內更多的人。他們很像他們的祖先,對中華文明充滿興趣,但他們卻更知道怎么親自將這些文化帶回自己的國家,發揮更加實際的作用。兩千年,人與人、國與國之間,早已不再只是好奇的打量,而是學會了取長補短,攜手共贏。

這是輪回,是海上絲綢之路跨越千年的再次發酵,當年從海外承載著異國香料、種子、書籍而歸的先人們,他們的歸途,而今變成了新的前路——既是我們的,也是世界的,必將帶來更加熱絡的溝通和交往,和更加縱深牢固的協作。

《穿越海上絲綢之路》以文字,為我們開啟了一場穿越之旅,《尋路》《家承》《原鄉》《連枝》《薪傳》《問道》《脈縷》《輪回》八個部分,宛如八個不同的航段,也是八種對于那條古老航道的不同解讀。海洋無聲,并不會留下船的痕跡,而我們,還有之前的一代代人,則用文字記錄下了發生在波濤之上的故事,并讓其源遠流長,愈發激蕩。

來源:中國財政經濟出版社

作者:陳靜

純貴坊酒業

純貴坊酒業