【訪談家】馬莉訪談錄

“在一定的尺寸上燃燒”

——張后訪談詩人、畫家馬莉

張后:馬莉姊,你好,很榮幸能訪談你,沒有想到有一天你會來北京定居,人生真是有很多奇妙的事情,我以前最喜歡閱讀的兩張報紙,一張是新民晚報,另一張就是南方周末報,讀新民晚報讀的是“夜光杯”;讀南方周末則是讀“芳草地”……我記得芳草地這三個字,還是艾青先生寫的,馬莉姊你為南方周末工作了多少年?一直編輯文學(xué)副刊嗎?有哪些難忘的人和事可以在此記述一下?

馬莉:我1982年大學(xué)畢業(yè)后想去北京工作,當時有很多北京名額,廣東的同學(xué)不愿去北方,我愿意去,但系領(lǐng)導(dǎo)堅決不讓我去,因為我在大學(xué)和朱子慶談了戀愛,當時在大學(xué)談戀愛就算犯了錯誤,讓我寫檢討,可檢討寫完了,系領(lǐng)導(dǎo)也還是堅決不把多余的北京名額給我,我去不成北京工作,來到了廣東電臺。子慶是北京人,他大學(xué)畢業(yè)分配到了北京,我們一南一北分居了三年。1985年底,他才調(diào)來廣州與我生活一起。

記得1991年秋天,南方周末報要擴版,要從四個版擴大到八個版,要增加一個副刊版面,老主編左方先生給它取名叫“芳草地”。我心向往之,欲加盟這個新聞集體。當時我正在廣州藝術(shù)家畫廊舉辦我的第一個畫展,南方周末報也給我的畫展作了報道。主編老左知道我會畫畫也會寫詩,大概是想考考我看我會不會寫散文,他讓我為“家庭版”寫一篇散文,我寫的散文標題是《芳鄰》,講的是一位老右派鄰居的故事。老左看了很滿意,就發(fā)表在當時南周的“家庭版”上。不久,我就調(diào)來了南方周末。很多年前,老左在一次評報會上說到過這事兒,他說,當初就是看中我這篇散文寫得好,才決定調(diào)我來南周。我至今仍然記得。

有人說南方周末是新聞的黃埔軍校,不管這說法是否準確,不管是不是有點撥高了,但我覺得確實是這樣,這里確實是一所新聞的大學(xué)。我在南周當編輯20年,在這所新聞的黃埔軍校里,我學(xué)到的東西很多很多。我一直編芳草地文學(xué)副刊(后來改為寫作版),還親自為自己的版面欄目畫過插圖,還設(shè)計過報紙的廣告,在美編出差的時候我還擔當過頭版的畫版任務(wù)。要說在南周最難忘的故事,那真是太多了,最大的感觸是,南方周末是一個有著良好制度的單位,是尊重每一個人的個人天賦的(每一個人與生俱來都是具有天賦的,只是不同的等量,和遇到不同的運氣。天賦,實際上也是一個人的權(quán)利)。一個有著良好制度的單位,是能激發(fā)每一個人的個人天賦和才華的,并能把這種個人的天賦和才華,運用得合理、合法。這里我只說一件難忘的事吧:2009年夏天,我們文化部在二沙島一家啡廳開選題會,副主編陳明洋突然在會上說:“馬莉,你畫的詩人肖像我在你的博客里看到了,畫得非常好!很有特點!你畫夠一定數(shù)量后就告訴我,我們以南方周末的名義給你辦一個畫展吧,讓讀者知道是什么樣的人在辦著我們這張報紙……”一席話讓我震驚,更讓我眼熱。我聯(lián)想到,曾幾何時,許多體制里的藝術(shù)家紛紛辭職,因為他們大都恐懼單位知道自己在“搞創(chuàng)作”(這意味著“搞”個人主義,“搞”自由主義),這種來自心靈深處的“組織的恐嚇”,我也有過,我害怕領(lǐng)導(dǎo)認為我在“非工作時間”的個人創(chuàng)作也屬于“不務(wù)正業(yè)”。而當陳明洋說要以報社名義給我辦展時,我反倒于心不安了。這位副主編是我們公認的親切的“校長”,他是謙和而儒雅的,他特別補充道:“畫畫和編報,這兩者是相互滋養(yǎng)的,也是相互提升的。”這番話帶給我的鼓舞是巨大的。我在業(yè)余時間畫了很多詩人肖像,兩年后,報社真的給我辦了一次個人畫展,是在北京“今日美術(shù)館”,反響很大。可以說,我是在《南方周末》這塊“正義、良知、愛心、理性”的土壤上鍛煉并成長,實踐著我的個人理想與價值。

張后:估計現(xiàn)在很多人都不記得你的《白手帕》了,這是我讀過的你的第一本詩集,能不能談?wù)劗斈甑某霭娼?jīng)過?我對過去一些鮮為人知的故事特別感興趣,那時的詩歌環(huán)境是怎樣的?還記得你的第一首詩嗎?

馬莉:我的父母都是軍醫(yī),他們曾經(jīng)學(xué)習(xí)過俄語,我記得我七歲那年,讀到一本叫作《俄國文學(xué)普及讀本》的小書,這是我父母學(xué)習(xí)俄語的普及讀本,就是這本書決定了我的命運——終生與詩相伴。那天的場景至今記憶猶新:我的父親躺在醫(yī)院病床上,母親在醫(yī)院值班。那天中午我呆在家中不想午睡,悄悄從床上爬到床底下玩耍,床底下竟然有一箱子的書,是父親在上海讀軍醫(yī)大學(xué)畢業(yè)時帶回家來的醫(yī)學(xué)專業(yè)書。我好奇地在書箱翻找看有沒有好玩的東西,忽然一本藍色封面的小書吸引了我,翻開來,第一篇是萊蒙托夫的詩《白帆》,它深刻吸引了我,我沒有記錯,譯者是鄭振鐸。那上面有漢譯和漢語拼音字母,我一個字一個字地拼讀著:“在大海深藍色的濃霧里,一只孤獨的帆閃著白光,它在尋求什么?在這遙遠的異地……”這首詩的氛圍和意象就像一位女神握住了我的小手,引領(lǐng)我上升……這是我生命中讀到的第一首詩。這一年,我的小腦袋里反復(fù)出現(xiàn)的意象就是萊蒙托夫詩歌中的大海和白帆。直到在今天,我依然被這種詩歌力量牽引著上升……這種是一種什么力量呢?我說不清楚,但我感到了某種的神圣、優(yōu)美、孤獨的力量。這本父母學(xué)習(xí)俄語的普及讀物我保存了多年,里面還有萊蒙托夫的小說《當代英雄》片斷、屠格涅夫《白凈草原》片斷、托爾斯泰《戰(zhàn)爭與和平》片斷。人的一生有時候很奇怪,一首詩能讓一個人在童年就選擇了自己的命運,或者反過來說,是一首詩選擇了一個人——不僅是這個人的童年,而且是這個人的一生。

我最早提筆寫詩也是在這一年,是寫給我同桌的男生,他是一個留級生。當年我的班主任為什么讓我與這位留級生同桌?是因為對我信任嗎?我相信是的。吳老師對我說,我能“以柔克剛”來約束他。別的同學(xué)都不喜歡和他同桌,但我喜歡,因為他個子很高,夏天身著他父親的海魂衫那簡直是帥極了。我的詩很短才六句:

你長得好看,但你的頭發(fā)很亂,

你跑步第一名,但功課不好老是留級。

等我上六年級時你還是一年級。

等我上中學(xué)時你還是一年級。

等我上大學(xué)時你還是一年級。

等我和別人結(jié)婚時你還是一年級。

這首題為《留級生》的詩是我創(chuàng)作的第一首詩,我在下課時間用鉛筆寫下的,我悄悄夾進這位男同學(xué)的語文作業(yè)本里。沒想到他在交作業(yè)時被老師發(fā)現(xiàn)了,老師要他說出寫這首“情詩”的人?這個男同學(xué)沒有交出我。這個男同學(xué)叫史廣生。我至今并且永遠都會記得他!他是保護我寫詩的第一個人。

馬莉在廣州中山大學(xué)讀書時(攝于1982年)

后來,我的第一本油印詩集是我大學(xué)畢業(yè)分配到廣東電臺工作時,晚上在宿舍里用刻筆刻印的,詩集的名叫《冬天的歌》,里面的大部分詩作都收入到我的第一本公開發(fā)行的小詩集《白手帕》里,就是你讀到的這本。當時是1985年,我參加詩刊社舉辦的全國“未名詩人”詩歌筆會來到北京,筆會結(jié)束后,詩刊社要給我們這些年輕詩人出一套小詩叢,我是其中一個,由文化藝術(shù)出版社出版。當時沒有稿費,后來詩刊社的朱先樹先生告訴我,這套詩叢因為反響很好又再版了。不久,我收到了一筆60元的再版稿費,但再版后的樣書我至今沒有收到。

你問到當時的詩歌環(huán)境,我要告訴你,上世紀80年代是一個浪漫的年代,詩人就像兄弟姐妹,只要你覺得哪個詩人的詩寫得好,就會想去認識他并想和他交流。我記得1982年夏天,放暑假的日子,我和我的大學(xué)同學(xué)、校園詩人朱子慶去北京德內(nèi)大街三不老胡同一號大院拜訪了北島,同去的還有我們的同學(xué)、校園詩人辛磊和陳小奇。我們約定的時間是晚上8點,北島已經(jīng)站在大門口等我們了,他穿著白色的短袖襯衣,戴著很細很精致的白邊眼鏡,清瘦,修長、斯文,說話聲音不卑不亢,在我看來,這是很符合詩人形象的。那天晚上除了見到北島,還見到了同樣讓我們景仰的詩人江河,以及寫小說的北島胞弟趙振先等人。北京的夏晚天氣炎熱,北島買來一只大西瓜切開來給我們吃,我們邊吃邊談著令我們感興趣和激動不已的《今天》,這是北島和芒克創(chuàng)辦的民刊,以及在《今天》上面發(fā)表的詩歌和詩人。我至今仍珍藏著那時北島送我的《陌生的海灘》,這是他完成于1978年的第一部油印詩集,才印了100本。他送給我的這本油印詩集上面有他的親筆題贈和簽名:“送給馬莉。北島1981。”

總之,上世紀八十年代的詩歌環(huán)境比現(xiàn)在好很多,至少那時候權(quán)力是縮小的,而想象力是放大的,詩歌的藝術(shù)性甚至受到讀者和詩人本身的偏愛。

張后:你是二十世紀八十年代開始寫詩的詩人,可否談?wù)勀愕陌耸甏膶懽鳎?br />

馬莉:上世紀八十年代初的中國,是一個自由閱讀的時代,也是一個思想破碎又燦爛的時代。那時我們正年輕,思想處于“斷乳與反叛”時期,全民思想解放運動為我們這一代騰出了思考的空間,伴隨著開放大潮,數(shù)量巨大的外國作品如洪水般洶涌而入,站在此岸的我們,一下子看到了無比遼闊而蔚藍的思想天空。那時候的我和“我們詩人”,天天都是興奮的,仿佛太陽每天都是新的。我在廣州中山大學(xué)的康樂園里感受外面的精彩世界,我開始大量閱讀世界名著并接觸國外各種現(xiàn)代思潮。星期日,我和中文系的男同學(xué)朱子慶一起去書店排隊購買外國文學(xué)作品,購買商務(wù)印書館的“漢譯世界學(xué)術(shù)名著”系列,以及北京、上海三聯(lián)書店出版譯介的20世紀西方人文學(xué)術(shù)叢書“學(xué)術(shù)文庫”、“新知文庫”系列。當時薩特的《存在與虛無》、海德格爾的《存在與時間》、波伏娃的《第二性》以及《第三次浪潮》、《大趨勢》、《外國現(xiàn)代派作品選》都是我們手邊容易找到的必讀書籍。在大量閱讀的快樂中,我也在尋找我最喜愛的外國詩人:普希金、萊蒙托夫、葉芝、葉賽寧、吉皮烏斯、阿赫瑪托娃、茨維塔耶娃、里爾克、埃利蒂斯、蘭波、艾呂雅、艾略特、米沃什、凱魯亞克、金斯堡、迪金森、白朗寧夫人、泰戈爾……這些世界的光芒為我內(nèi)心的豐富性增加了深厚的底色,使我的內(nèi)心變得清晰和明亮。

1981年,我在《北京文學(xué)》第一期上發(fā)表詩作《處女地》,很快又在《人民文學(xué)》第二期上發(fā)表詩作《竹頌》。除了閱讀和寫作,我們中文系幾位愛詩的同學(xué)共同辦起了校園文學(xué)民刊《紅豆》,作為校園詩人之一,我在《紅豆》上發(fā)表了許多自己創(chuàng)作的詩歌。

一個思想開放的年代當然更是一個詩歌勃興的年代,我們這群在八十年代寫詩的青年詩人被美譽為“第三代”!我和我的同時代詩人一樣,用全部的激情和熱血瘋狂地寫詩。有一天,我忽然發(fā)現(xiàn),我小時候的“大海”浮出了水面,來到了陸地,我開始寫大地,寫大地上生長的大樹,寫一棵神秘樹與“一個人”的神秘故事。1985年第10期《詩刊》(邵燕祥主編)發(fā)表了我的探索性詩歌:《一棵棕櫚樹和兩個女人》,1986年第1期《中國》(牛漢主編)又發(fā)表了我的依然是探索性的詩歌:《月光下,那棵神秘樹在哭泣》。這兩首詩至今在我的詩歌寫作中仍具有重大的意義,它們探討生命與存在的緊張關(guān)系,挖掘男權(quán)世界與女性世界對立又包溶的互為因果的關(guān)系。這種互為因果的緊張關(guān)系是基于我作為一位女性對宇宙與存在的自覺審視。這樣的審視沒有被當時的批評家關(guān)注,因為當時的批評家主要是男性批評家,其關(guān)注視角受到以男權(quán)為中心的偏狹視野所局限,他們希望看見的是一丁點兒都不會危及他們潛意識深處的男權(quán)的自我滿足感。

我有一首自認為是很重要的詩作,寫于1988年6月,題為《渴望失戀》,發(fā)表在當時深受青年擁戴的《詩歌報》上。在這首詩里我大膽地審視我的精神與肉體的矛盾,我有必要把這首我自認為最重要的詩歌抄錄在下面:

不久前

兩個影子從那幢廢棄的小樓

走出 兩個修長的影子

一個向左

一個向右

修長 而 潔白

他說我的影子是他

我沒有反對

我們幽會時走進去又走出來

一只老黑貓驚叫著從窗臺跌下

跌死在我的腳旁

我斷定是兩個影子在作祟

這是致命的一擊

禮拜日他請我吃狗肉

我拔腿而逃

貓狗是一對冤家

我邊跑邊想

我不是貓 我說

醒來以后

我發(fā)現(xiàn)我的影子躺在杯子里

那幢廢棄的小樓正向我傾斜

我喊救命呀并迅速逃跑

他無動于衷

不容我掙扎 甚至

用嘴嗜住我的紅唇

舔我的脖子

咬我的乳房

吮吸我的血液和骨髓

纏繞住我 用他修長的四肢

經(jīng)典的 呼吸

從影子的瞳仁里

我看見我的身體在動搖

咬牙切齒

我從發(fā)間摘下簪子

刺向他 血流如注

醒來時我發(fā)現(xiàn)影子正站在墻壁上

不錯 正是不久前的兩個影子

從廢棄的小樓里款款而出

一個向左

一個向右……

1988年6月13日

若把這首詩放在整個八十年代的背景下來反觀,詩歌中的象征性與精神氣質(zhì)是特立獨行的,我沒有選擇“性別”,而是選擇了“人性”。詩歌里出現(xiàn)的兩個影子,一個是肉性,一個是靈性。肉與靈在相互糾纏,相互依存。

張后:如今30多年過去了,作為一位在上一世紀八十年代就開始寫詩的女詩人,你現(xiàn)在如何闡述并理解所謂的“女性的黑夜意識”?

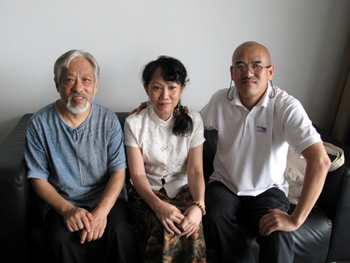

全家福

馬莉:中國詩歌在二十紀世八十年代,在“告別革命”的先鋒意識下,迅速與國外的現(xiàn)代主義詩歌接軌,大部分詩人都集體無意識地卷入現(xiàn)代主義大潮中,尤其是外國的詩歌給中國詩歌的天空帶來了從未有過的陌生而詭異的意象。對于女性詩人來說,這些意象直接指向一個新鮮、生動而又陌生的詞:性別。中國的女性毫不猶豫地接受著這些深刻的哲學(xué)。有時候一個文本的深刻性是不言而喻的,但在接受者方面而言卻未必能“深刻地”接受,也有“淺白地”接受一面。例如外國的女權(quán)主義哲學(xué)把一個“性別”意識教會給了我們中國開放的新女性——成為了不爭的事實,也就是說,此前的中國女性是沒有自己性別的,“她們”的眼光是以“他們”的眼光為眼光的。我們從中國女性的“性別意識”發(fā)展史來看,也的確如此。于是中國女性的詩歌書寫出現(xiàn)了大量的“黑暗意象”,“身體意象”,“反抗意象”等。特別是美國自白派女詩人西爾維亞•普拉斯的最著名的“挖掘潛意識,大膽地寫隱私和禁忌”等口號性的詩寫誘惑,使得當時大部分的女性詩人主動或被動地加入了這個潮流。普拉斯自有普拉斯的道理,因為這是基于西方女權(quán)主義背景下的“個人文本”。雖然思想是沒有國界的,但是,的確從此開始,在中國女性詩歌書寫的潮流中,“黑暗意識”出現(xiàn)了,甚至逐漸成為了一種主流意識,似乎只要在詩歌中伸手抓住一塊黑暗的焦石,或者觸碰一下黑夜,就是反抗男權(quán)的,就是具有先鋒品質(zhì)的……這個現(xiàn)象使我警覺,但我想不出更具理性的表達,只是感覺到,女詩人們這種仿佛抓住身體就能擺平性別的寫作,其實造成的是更加勢不兩立的性別差異。但是,當時的評論家乃至今天的評論家們似乎從這道風(fēng)景線上看見了“女性的覺醒”,評論家們與女詩人們的這種不自覺的自我誤導(dǎo)不謀而合,實際上更是把女性自身帶向一個更被男性窺視的境地。然而,女性詩寫者們至今似乎還沉醉在這個吹捧之中,這種現(xiàn)象的確在當時讓我十分警惕。我后來這樣為自己的警惕性尋找總結(jié):在當時,大部分女性“在黑夜中打開自己”,不但不具備較深刻的反思性的哲學(xué)意味,反而把千年來的作為“奴役和附庸”的女性包裝得更具有了藝術(shù)性,變得只不過比過去的傳統(tǒng)世俗境地,更高超也更美妙罷了。

當年,這種所謂很有“哲學(xué)意味”的女性新的書寫境地,這種所謂形而上學(xué)的女性意識的覺醒境地,一開始仿佛是從對世界本質(zhì)的把握介入,實際上是更多的是通過身體呈現(xiàn)出一種自虐和對抗,更多的是通過曖昧的身體自白,其中大部分帶有很濃的性色彩,仿佛這些就是女性的所謂“身體覺醒”,仿佛女性的“身體覺醒”就證明了女性的“思想覺醒”。果然,在不久的后來,女性寫作被當代一些男性批評家深度誤讀,他們用他們自己希望的“她們”,來解讀他們自己認可的歷史——無怪乎一位男性批評家說“當代最優(yōu)秀的女性詩歌都深刻地觸及了女性的性意識”。雖然我不能斷定這樣的話語是褒是貶,如果是貶,這讓我心痛,如果是褒,這更讓我心驚!當我們隨便在一條商業(yè)中心的大街上行走,很容易看見大街兩邊高聳的巨大商業(yè)廣告招牌上那些過度暴露的女性,不但男人們欣賞這樣的女性,就連女人們自己也欣賞。男人認為女性已經(jīng)解放,女人們也同樣認為自己終于解放!不錯,男人們通過看見女性們對自己的性描寫從而得出這樣的歷史結(jié)論,仿佛女性的成長是女性通過窺視自己的性——而得以成長的。

不錯,在一個人的歷史敘述中是這樣的,但作為一個“女人類”的成長史,就不是這么簡單了,正如作為一個“男人類”的成長史,他的成長與她的成長——是同樣的不簡單。因為人類的歷史并不僅僅是性別的歷史,人類的所有性別都打上了意識形態(tài)的深刻印痕。而獨獨以男性視角來解讀的女性世界,在渾然無覺的快意之中,一再被誤讀,女性書寫者又被男性批評家利用或者奴役了一次。有時候我甚至這樣想,有意味的是,或許既不是男人誤解女人,也不是女人誤解男人,倒是人類的“性別史”把男人與女人活活給玩耍了一把!因為女性解放的內(nèi)含全然不是這些表面的東西,比這要深刻得多。

當年,我雖然被這樣的歷史潮流誘惑著,被女性自我的所謂“性意識”的覺醒誘惑著,但我也警惕著。我的警惕不是盲目的,也不是自命清高的,而是建立在對任何一次偉大而磅礴的文藝復(fù)興運動——人(不僅僅是女性)的身體形象得到尊重并作為人的自覺和自由權(quán)利被文學(xué)藝術(shù)所謳歌所贊詠的——極大的認同之下,這種警惕是在發(fā)現(xiàn)和思考之后的自我堅守,我意識到:如果女性的自我覺醒在一個更為高級的層面上再次淪為新時代的男性社會話語和商業(yè)工場的誘餌,那么這樣的女性解放在多年以后會不會又重新回到原來的起點上?當然,我們不能假設(shè)女性解放的歷史能或者不能按照我們所期望的軌跡行走,我們必須尊重歷史自己行走的軌跡、速度與節(jié)奏,就像歷史在女性的自我選擇上,沒有反對或者阻止她們——要么放棄要么拿起這樣那樣的選擇,但我選擇了不選擇——我選擇了不選擇“性別”,我選擇了不選擇“書寫身體”或者不“過分書寫身體”——作為女性解放的最誘惑男人的手段,我不想走大多數(shù)女性走的或者正在走的路線,因為即使在全球化的今天,無論思想將來會多么地統(tǒng)一于地球村的規(guī)則和法律之下,作為一個個體的人,他或她,依然是作為一個個體的“人”而存在著。現(xiàn)在想來,這也許是當時的我,一個女性自我覺醒的深刻立場。

在這里我特別想借一位朋友的認同感來證明我的思考是謹慎、嚴肅并有深度的,在關(guān)于“女性的黑夜意識”問題上,我與多年來我所尊敬的學(xué)者、我的一位好朋友崔衛(wèi)平在最近交換過看法,她說她“100%贊同”我的觀點。她說,“那是一個陷阱,是男性世界和商業(yè)世界愿意為女性提供的,所謂‘黑夜’可以說是一種策略和一種合謀,在‘黑夜’分工中表明自己是無害的,但這樣做強化了被指認的女性弱勢,誰說女性不同時站在光明之下?‘黑夜’也可以說是用來激發(fā)男性的窺視欲,挑逗男性的深淵沖動。”她感嘆:“這就是我為什么不專攻女性主義,至少那樣的女性主義,既不增添女性的尊嚴,也不增添這個世界的精神高度。”在談到普拉斯時我們也有一致的聲音:“你可以聽出普拉斯是將自己的生命提升為詩,而黑夜意識僅僅是將女性意識提升為詩,挖掘女性的秘密,是一種自我出賣。每件東西都染上了女性色彩,這可能嗎?”她的分析讓我的思路更為清晰。

左起王小妮、馬莉、李明月(2005年珠江詩歌節(jié)上)

我現(xiàn)在主張建立一種“新的黑夜意識”,這是與上世紀中國文壇所謂的“黑夜意識”不同的,那種“黑夜意識”是針對過去男權(quán)的政治與文化主導(dǎo)下的書寫的禁錮而言的,那種黑夜意識是一種相對意識,而我個人的意趣則傾向于絕對,我追求存在本體,追求絕對的“黑夜意識”,取消或超越男性話語這個相對物。也就是說,我個人所理解的“黑夜意識”是超越了世俗政治與男權(quán)社會的,是神、是大自然和宇宙一開始就呈現(xiàn)出來的,你看,太陽是白天的,是熱力的,因而的男性的,而月亮呢,是黑夜的,是冰冷的,所以它是女性的,準確地說,更是母性的,它滋養(yǎng)一切,更是熱愛和包容一切的。當月亮要以反抗太陽的姿態(tài)呈現(xiàn)于世,這個宇宙就不存在了。所以我更愿意在宇宙與生命這個超越世俗欲望、超越社會與政治層的層面上,去闡述并理解“黑夜意識”——我倡導(dǎo)建立一種“生命共生”的宇宙觀,一種“新的黑夜意識”,也就是:建立女性高貴的精神品質(zhì),這包含著女性作為熱愛與養(yǎng)育的生命一分子,她與太陽(男性)共生在宇宙這個大自然中,更是作為——母性,去悲憫男性,包括悲憫男性的自大與強權(quán),也悲憫弱小和窮困,抗掙暴力、腐敗、不公等。同樣作為一個女性,這才是我愿意參與并用詩歌和繪畫去實踐的新的詩歌品質(zhì):這才是真正博大的“新的黑夜意識”。月亮是博大的,她的光芒具有敞亮的視域,大地上所有生命都能看見并感覺她的存在的溫暖與美好,她與太陽一樣發(fā)出炯炯光輝,而非你死我活。

張后:你審視自己的詩歌嗎?你在你的詩歌中怎樣審視自己?

馬莉:寫作本身就是審視自己,審視自己本身就包含著對文本的警覺。上世紀整個八十年代,我的詩歌寫作活動都是面對自我以及整個人類的存在——作小心謹慎的審視并追問。1998年,老詩人牛漢在讀到我的八十年代詩歌手稿時,寫下了這樣的評論:“……有兩三天,我是看里爾克和他的詩的同時穿插著讀馬莉的詩的。使我驚異的是在情緒上并沒有出現(xiàn)通常那種不相容的斷裂感,從里爾克的內(nèi)心世界仿佛一步就可以跨入馬莉的詩的情境,中間不存在什么障礙和分界。這種偶然的意想不到的超時空的契合,我過去真還沒有體驗過……里爾克開創(chuàng)的詩的世界,使人類生命的意義得到了拓展,成為全世界眾多詩人和讀者精神上的故鄉(xiāng)。從這個意義上來說,馬莉和里爾克可以說是精神上的‘同鄉(xiāng)’,一人是先輩,一個是后人。我也或許可以算一個他們的‘同鄉(xiāng)’……當然,我絕不是說馬莉的詩已經(jīng)達到里爾克的那種獨特而深遠的境界……我只是說明,在創(chuàng)作的心境和個性方面,他們似乎有著相近的追求及因苦苦追問而獲得的智慧圖像……馬莉詩歌中這些有聲有色的真情的故事和境象,那么真切,卻不是現(xiàn)實的描摹,似乎都發(fā)生在她心靈的第二故鄉(xiāng),她凝聚的不是一目了然的實體,而是難以定型、躁動不安的情緒和意象,是搏動著心靈深處隱秘的情愫……馬莉的許多詩,語言、形象乃至節(jié)奏,在構(gòu)思完成之前都是不存在的。想象很少先于構(gòu)思。她的詩更不是由于偶然獲得一個不凡的詩句所能以引伸而成。看得出來,馬莉的創(chuàng)作過程是一個自覺地苦心探索和發(fā)現(xiàn)的歷程。這種探索和構(gòu)思總是異常艱苦的,整個生命中滲透著孤獨感和執(zhí)著的莊嚴感,它們幾乎是宿命地激發(fā)著作者去征服和開創(chuàng)陌生的情境……”我很認同牛漢先生對我詩歌的剖析,我的確是在詩歌的書寫中伴隨著異常艱苦的探索與發(fā)現(xiàn)。

最能體現(xiàn)這種探索與發(fā)現(xiàn)的是我的《月光下,那棵神秘樹在哭泣》一詩,這首詩當年被收入《中外當代女詩人詩歌辭典》及《探索詩集》(公劉主編,上海文藝出版社,1986)等重要選本之中。

張后:可否談?wù)勀闼H歷的上世紀九十年代的寫作?九十年代你似乎很少寫詩歌,倒是寫了很多散文,也出版了散文集,是嗎?

馬莉:上世紀九十年代的詩壇是繁榮而駁雜的。網(wǎng)絡(luò)詩歌、口語詩歌、民間立場、知識分子寫作、第三條道路、中間代、70后……魚龍混雜,泥沙俱下,有些所謂的詩人極盡能事地吹捧自己和攻擊他人,制造詩歌事件和轟動效應(yīng),詩壇像股市一樣出現(xiàn)大量的泡沫有目共睹。我漸漸發(fā)現(xiàn),所謂的詩歌運動,幾乎是當代中國所謂的詩人在名利場上爾虞我詐的“諸侯”紛爭,為了成名為了進入文學(xué)史的權(quán)宜之計,一場以文學(xué)(詩歌)的名義進行的階級斗爭,一批又一批寫詩的人為了始擺脫上一代詩人的影響,為了從上一代詩人的遮蔽中脫穎而出,產(chǎn)生了強烈的對抗意識。本來文學(xué)史的論爭與批評是正常的,但是在我們中國詩壇就變得不正常了,變得急功近利了,有人說這是因為中國人是“一群沒有信仰的人類,一旦機會來了中國人很會為自己著想”,也有人說因為中國人“最沒有安全感,中國詩人也一樣沒有安全感,一切都要快!成名要快!進入文學(xué)史要快!”呵,多么可憐,這就是中國詩人的詩歌現(xiàn)場!在中國的整個九十年代,你不能不認下這樣的殘酷事實:中國詩人比中國小說家還要市儈!詩歌已經(jīng)成為一種相互交換利益的籌碼。

為了保持自己清醒的思想和語言,九十年代我沉默著。我沉默并感嘆著詩風(fēng)之日下,人心之不古。我同時也看見:真正優(yōu)秀的詩人,也沉默著!八十年代最好的詩人在九十代都沉默著!熱鬧的詩壇的就像熱鬧的市場一樣,兩邊站著正在大張旗鼓地甩賣自己的詩人,他們輕易的就甩賣了自己,這樣的一群詩人,你不能不懷疑他們的藝術(shù)真誠與藝術(shù)良知。

馬莉、朱子慶與栗憲庭(2009年)

整個九十年代,我在《南方周末》當一名“芳草地”的副刊編輯。白天我去報社上班,約稿、編輯版面,晚上回家讀書寫作,天天如此。整個九十年代,我沉靜著,沒有一絲狂躁,我嘗試著遠離詩壇,正像我的詩友潞潞所說:“遠離詩壇,接近詩歌。”是的,遠離詩壇,我決意不參與任何詩歌流派,不參與各種詩會,不參與各種爭鳴。并且,我嘗試著寫小說,很快在《花城》上發(fā)表了第一篇實驗小說《語言的幾種表達方式》,進而嘗試著用具體的顏色寫作另一種“詩歌”——我開始畫畫,用抽象的黑白線條與形狀,表達我的難以表達的情緒。1992年,在朋友們的幫助下,我在“廣州藝術(shù)家畫廊”舉辦了自己第一個個人畫展。

我詩歌的原創(chuàng)動力來源于我的夢想,而不是現(xiàn)實之境。我相信真誠的詩人都是為自己心靈的渴望而寫作。我依靠自身的智性和心靈的直覺,挖掘被遮蔽的幽暗之物,發(fā)現(xiàn)生活投影到內(nèi)心深處的印痕。我不選擇日常與流俗,我不選擇肉欲與色情,我也不選擇快速。我選擇緩慢,就是昆德拉所說的緩慢。是的,除了緩慢,還是緩慢。緩慢不是以一種悠慢的節(jié)奏應(yīng)對生命的短暫,緩慢是一種寫作姿態(tài),是生命的尊嚴與豁達,我用緩慢以去蔽,以敞露,從而接近日常的光芒,切實踐行著我內(nèi)心的訴求:詩歌是一種極具私秘化的個體勞動。我認為這才是一個在日常事物中進入寫作狀態(tài)的詩人的良心:絕對良心。

整個二十世紀九十年代,我在《大家》、《鐘山》、《當代》、《作家》、《小說家》、《人民文學(xué)》發(fā)表了大量散文隨筆。這些散文隨筆收入我的三部重要的散文集里:《懷念的立場》、《溫柔的堅守》、《夜間的事物》。這三部散文集奠定了我的“新散文”立場,著名學(xué)者袁勇麟在《當代漢語散文流變論》(上海三聯(lián)書店,2002年6月版,第24頁)中這樣描述我們這些年輕的“新散文群體”:被命名為“新散文”代表作家的鐘鳴、張銳鋒、馮秋子、于堅、祝勇、周曉楓、寧肯、馬莉、龐培、格致等新生代散文家的出現(xiàn),更是加速了散文文體求變革新的進程,他們的創(chuàng)作“真正給傳統(tǒng)散文美學(xué)觀念帶來天翻地覆的變革,并在散文文體的創(chuàng)新發(fā)展上具有革命意義”。整個九十年代,我的散文隨筆為我榮獲了第二屆中國女性文學(xué)獎(2003年)。整個九十年代,我寫下了近二百首詩歌,這些詩歌后來收到我的《馬莉詩選》中(2004年)。

張后:我曾讀過你寫過的一篇文章,題目叫《“渴望浪漫——我們的書屋夢”》,在詩壇上,你和子慶兄有“神雕俠侶”之美譽,我想知道,你們愛情的保鮮秘訣是什么?談?wù)勀銈兩町斨械狞c滴鮮為人知的瑣事如何?

馬莉:大學(xué)畢業(yè)后,我曾經(jīng)想開一個詩歌書店,就寫了那篇文章。后來,是子慶開了一個學(xué)術(shù)書店,應(yīng)該說是一個連鎖書店——七星書舍,其中一個店就是“詩與真書店”。作為詩歌伴侶,朱子慶似乎比我更了解我自己,他目睹了我的創(chuàng)作全過程,目睹了我的詩歌及繪畫從開始的雛形到最后是怎樣完成的。在生活上,我們是極簡主義者。我們家庭的物質(zhì)生活是這樣分工的:他管家政,我管營養(yǎng)。具體而言是,他買菜做飯洗碗,我掃地疊被洗衣。這并不是家庭分工,而是一種十分自然而然的默契與合作。我們每天共同的心愿是,齊心合力把家務(wù)作完,然后一起在燈下閱讀和寫作。在精神生活上:彼此有著共同的詩歌夢想與追求,彼此把對方的事業(yè)當作自己的事業(yè),彼此之間永遠是攜手、鼓勵、進取。

張后:你現(xiàn)在每年寫詩的進度如何?我聽說你最近又出了一本詩集?談一談你的新詩集?

馬莉:我每年都寫詩,有時一周寫一首,有時一周寫兩首,有時一年寫50首,有時一年寫30首。只是從不示人,我的大量詩作與文章都儲存在自己的電腦里。今年夏天我又出版了一本新的十四行詩集《時針偏離了午夜》,是由廣東花城出版社出版的。這是我2006年以后所寫詩歌的最新結(jié)集。共分七輯,前三輯是我到了宋莊畫家村租下辛店村一座小院當畫室時寫的。我在辛店村住的這兩年,看過好幾個老人去世,村里人隆重的出殯,人們披麻戴孝,撒紙錢。我近距離地看到生老病死,又恐懼,又新奇,看到人存在的脆弱。在鄉(xiāng)村,我居住平房,看見田野,與大地非常親近,直接感受了大自然四季的變化,直接見證了普通人的生死存亡,這與我在大都市生活的感受完全不一樣。我的這本新詩集被朋友們贊譽為“具有敞亮視域的詩歌”,這是廣東詩人黃禮孩對我的詩歌評語,我把他的評語抄錄在這里吧:“馬莉的詩歌在觀察與思考中更偏向于審美的驅(qū)動力,她向前走時打開的道路更為開闊。介于現(xiàn)實與內(nèi)心生活之間的詩意,在馬莉那里有一個異乎尋常的控制力,形象的、想象的、情感的都融入她的世界,呈現(xiàn)出了智性的書寫,但又沒有少靈魂的參與。在觀照人的生存處境時,馬莉的詩歌產(chǎn)生抵抗的力量,她讓真實的東西在精神的取景框里有一個感性的捕捉,像她的繪畫一樣,以影象來思想。親近而深入,松弛又華美,這是馬莉的詩歌態(tài)度,而讓心靈在詩歌中歷險的行為,讓她不由自主去創(chuàng)造,她因之寫出了具有敞亮視域的詩歌。”我很認同并珍視這樣的評語,這也是我對自己詩歌的剖析與發(fā)現(xiàn),并對自己的肯定,因為這正是我長久以來內(nèi)心追求的。我的詩歌富于色質(zhì)與意象,這也是憑藝術(shù)的直覺甚至是夢境獲得支持的(它與我的繪畫之間的關(guān)系也是一樣的)。在詩藝上,我追求詩歌的奇思異想,詩歌的想象力對于詩人來說是尤其重要的。現(xiàn)在很多詩歌喪失了想象力,只是對日常生活作流水賬記錄,就像快餐一樣,不具有永恒價值。這些都是我警惕的。我對詩歌的要求是很高的,也是很苛求的,我作為一個詩歌的書寫者,就像是一個不斷在往前走的歷程,總是往前走,發(fā)現(xiàn)新異的事物,表達出來。這不僅是因為心靈的訴求,也是一種宿命吧,幾天不寫就內(nèi)心慌亂。直到有一天寫不動了,跌落在椅子下,死亡降臨了,我的詩歌也就停止了書寫。

馬莉和翟永明(2005年成都)

張后:另外請再談一談你最喜歡的詩人都有哪一些?你是不是特別重視女詩人或女作家的作品?說說你最喜歡的女性作家。

馬莉:我最喜歡的詩人是埃利蒂斯、策蘭、艾略特。除了詩人,我還喜歡優(yōu)秀的小說家,他們給我的影響都是綜合的,潛移默化的。譬如上世紀八十年代我喜歡埃利蒂斯的詩歌,他給了我寬闊的尺度以及飛揚在語言節(jié)奏中的神性氣息;喜歡卡夫卡,他創(chuàng)造了一個不合邏輯的荒誕世界;喜歡愛倫坡黑色金屬般推理、解密的神秘主義小說。九十年代又喜歡普魯斯特的小說,我?guī)缀鯋凵狭诉@個老男人,每天讀他仿佛從他手里接過一面鑲著繽紛珠寶的華麗鏡子,從鏡面的反光里看見他發(fā)出曖昧的憂郁的笑;喜歡杜拉斯在小說的顯微鏡下放大自我的力量;喜歡海德格爾,因為他告訴我詩意地棲居本身就是哲學(xué)的存在方式。更喜歡博爾赫斯的迷宮、卡爾維諾的奇幻多姿。而在21世紀初直到現(xiàn)在,我喜歡上了保羅•策蘭,這位猶太詩人利刃般的傷情時常讓我感嘆今天幸福生活的渺小,至今仍把他放在枕邊……

對于女性作家,在上世紀八十年代我特別喜歡這三位:伍爾芙、西蒙•波伏娃、杜拉斯。這三位女性在我心目中是三個坐標:哲學(xué)、小說、詩歌(我把杜拉斯視為詩人,她的小說尤其她的《情人》本身就是一部書寫身體的詩歌)。伍爾芙是思辨和流動的,西蒙•波伏娃是寬厚而理性的,杜拉斯是撕裂和肉欲的。但是現(xiàn)在,我基本把她們淡忘了。也許只有在淡忘中才會一點點的追憶吧?的確,時代把很多東西放在了歷史的深處,上面放置了新的東西。我在九十年代接觸漢娜•阿倫特,她的思考至今都在印證著我們這個時代的“極權(quán)”與“平庸的惡”。

張后:你如何看待詩和當代藝術(shù)之間的關(guān)系? 除詩歌外,你還比較關(guān)注哪種藝術(shù)形式?比如繪畫,那就談?wù)勀氵@些年對水墨和油畫的理解之類的,只要是你想的或你想說的就成。

馬莉:詩歌與其他藝術(shù)是姐妹關(guān)系。古代的詩人懂得琴棋書畫,而在意大利文藝復(fù)興時代,許多畫家也是思想家,譬如達芬奇,他思想深邃、學(xué)識淵博、多才多藝,他即是畫家,又是數(shù)學(xué)家、天文學(xué)家、寓言家、雕塑家、發(fā)明家、哲學(xué)家、音樂家、醫(yī)學(xué)家、生物學(xué)家、地理學(xué)家、建筑工程師和軍事工程師。他一身而多專、多能。用今天的話語來說,他是典型的跨界。其實一個人應(yīng)當全面發(fā)展,如果時代不給一個人全面發(fā)展創(chuàng)造條件,一個人應(yīng)當為自己而創(chuàng)造全面發(fā)展的條件。人不應(yīng)當只為一個職業(yè)而度完一生,人應(yīng)當同時為自己的興趣和愛好活著,并努力去實現(xiàn)自己的價值。活在創(chuàng)造中,這是人生最大的快樂。

除詩歌外,我還關(guān)注散文,我自己就出版過好幾本散文集。我還關(guān)注建筑藝術(shù),我喜歡空間造型,我甚至想將來如果有條件,嘗試著做一批陶藝呢!

張后:沈顥曾寫過一篇“聞香識女人”的短文《走近馬莉》,他說“自從詩歌被這個城市禁止以后,詩人們就開始把自己和自己的作品包裹起來了。詩歌滾成了紙團,而詩人也縮成了灰塵,灰塵飄起來了,灰塵也落下來了,灰塵掉到眼睛里了,詩人們會不會哭?馬莉會哭?”多少年過后了,如果仍有人說詩歌的“壞話”,你還會一如當年那樣為了詩歌而“哭”嗎?

馬莉:我年輕時認為人人都應(yīng)當愛好詩歌,詩歌使人變得唯美而輕靈,而不世俗,所以有人說詩歌的壞話,我會傷心,也會哭。但現(xiàn)在我不會了,我覺得詩歌是個人的事業(yè),不能要求人人都把詩歌作為自己的事業(yè)。詩歌創(chuàng)作更是自己個人的私事,是秘密的語言冒險,不能強求別人像你一樣。現(xiàn)在,我學(xué)會了寬容。

張后:以你的角度,如何看待所謂的詩壇?或中國詩歌的走向?以及當代詩歌批評?你認為他們做的怎么樣?對你的創(chuàng)作有影響嗎?你覺得中國當下詩歌的現(xiàn)狀是好呢還是不好?

馬莉:我在網(wǎng)上讀到過一個這樣的帖子:“許多不懂詩歌的人控制了刊物,許多寫得不好的人成為了著名詩人。許多著名詩歌人士是因為有機會有能力經(jīng)常參加各種重要詩歌會議,這種開會動物,開會開出來的著名詩歌人士。有一些真正的好詩一直排擠在詩壇外,發(fā)表不了,獲不了獎,入不了選集,無法進入詩歌的視野。”我覺得這位發(fā)貼子的人是真正的詩歌觀察家,他所說出的現(xiàn)狀,正是當今中國詩壇之怪現(xiàn)狀。所以,在這樣的詩歌現(xiàn)實面前,中國的詩歌批評家對我的詩歌創(chuàng)作沒有絲毫影響,因為詩歌寫作是極端個人的、內(nèi)心最秘密的事物。我既不受外界的影響,外界也影響不了我。

張后:你如何看待詩歌流派與民刊?

馬莉:詩歌之有流派出版而有民刊原本是自然而然的事情,也不能說我們沒有這傳統(tǒng),只是因為這半個多世紀國體有疾,標榜民主集中而極權(quán)專制、社會萎縮,才導(dǎo)致了流派不興民刊積弱,現(xiàn)在仍不能說二者都發(fā)育得正常和健康。趣味有差、物以類聚,是社會也是自然的規(guī)律。只不過我個人傾向于獨立探索,對民刊也取隨緣的態(tài)度,所以相對來說不很“江湖”。我希望我們的社會能日益“小政府大社會”化,能去“中心”而“多極”化,這樣某些東西例如詩歌流派,就不會因擠壓和邊緣而畸變,例如“下半身”就是這樣一種產(chǎn)物。

張后:寫詩的人,很容易就過渡到畫畫這行當上去,你什么時候開始畫畫的?怎么就開始畫畫了呢?受過什么人的影響?或基于怎樣的思考才開始畫畫的?

馬莉:讀小學(xué)時我就喜歡在作業(yè)本上涂鴉,那時正值文革,學(xué)校停課,父母給我買了大量小人書,我不僅喜歡讀,還畫過書里的很多人物:孫悟空三打白骨精的“鐵扇公主”,倒騎毛驢的“阿凡提”、漂亮的新疆姑娘“阿拉爾汗”,苦大仇深的漁家女“珊妹”……不僅畫小人書,還刻剪紙,那時候我有自己的“剪紙珍藏本”,可惜后來都丟失了。1978年恢復(fù)高考,我沒有報考美術(shù)系,而是報考了中文系,因為我那時覺得文學(xué)比美術(shù)要難學(xué),得有老師教,而美術(shù)好學(xué),可以無師自通。但是大學(xué)畢業(yè)后,我經(jīng)常跑去廣州美術(shù)學(xué)院聽課,看畫展,交流,還訂閱多種藝術(shù)類的報刊,如《中國美術(shù)報》、《世界美術(shù)》、《畫廊》雜志,還自修了西方美術(shù)史,我這樣做就是為補上美術(shù)這一課。閱讀和思考讓我呼吸并體驗著大師在他們的年代歷經(jīng)的苦難和喜悅,仿佛他們就是我:性感的達利;怪誕的畢加索;神經(jīng)質(zhì)的凡高;粗樸厚重的高更;幻想的夏加爾;神秘憂郁的籍里柯;夢魘的蒙德里安;魔鬼與天使附體的盧梭……整個八十年代是這些藝術(shù)大師伴隨著我的精神之旅。

我其實一直在畫畫,自己悄悄畫,經(jīng)常掛在家中的墻上,在家中辦我的小個展,以此自娛自樂。我既畫油畫,也畫水墨。1991年春天,我的第一個畫展是《詩人馬莉黑白畫展》,就是水墨展,廣州美院的李正天老師給我作的序。無論水墨還是油畫,在我內(nèi)心都是詩歌的延伸、詩性的表達。在詩歌與繪畫之間的時間分配上,我非常隨意,想寫就寫,想畫就畫,因為繪畫與詩歌在我就像戀人一樣,一個是愛人,一個是情人。如果要說得通俗易懂一些,詩歌與繪畫是我的孿生兄弟或姐妹;如果要說得更具體一點,那就是連體孩子,哈哈!詩歌與繪畫,在我小時候是伴隨著我長大的。我覺得文學(xué)與思考,對繪畫是一種營養(yǎng),而繪畫,對詩歌是一種錦上添花。

我畫畫純屬無師自通,當然,我畫畫也有一種的輕松的玩票心理,但更多的是不落窠臼的創(chuàng)作范式,甚至是一種對我們已熟視無睹的繪畫界劣質(zhì)的、油膩或甜膩的所謂當代繪畫的挑戰(zhàn)的意識吧。挑戰(zhàn)也是一種樂趣。有時候自己挑戰(zhàn)自己,有時候自己悄悄挑戰(zhàn)別人。一下子就跑到前面,一下子又隱藏得無影無蹤。

張后:請具體談?wù)勀阕鳟嫊r的情緒表達?它與你的詩歌的關(guān)系是怎樣的?

馬莉:在作畫的時候,很多難以表達的情緒和靈感是一閃而過的,我更多的是依靠我的直覺去捕捉它們,直覺,在我的繪畫中是至關(guān)重要的,我是通過直覺去把握顏色的配搭與構(gòu)圖,進而釋放我的情緒的。有人不理解我畫的詩人肖像何以各個面色不同,看上去都有些怪模怪樣的(當然,他們又承認畫得神似),這是因為我的用色和構(gòu)圖跟著我的直覺走,不像學(xué)院畫家在這中間要經(jīng)過“理性”的過濾和檢查。直覺把一個人的主觀情緒對象化和直觀化了。

我在寫詩時也是如此,順從直覺而摒棄目的性,因而獲得了高度的創(chuàng)作自由,作品在題材和質(zhì)地上都來得豐沛和潤澤,所以我的詩歌和繪畫是一體兩面,可以彼此印證的。其時我寫散文也有這個特點。

張后:很想知道你對自己寫作的期許,也就是說,在21世紀,你怎樣讓自己的精神活動(主要是詩歌與繪畫)進入一個更高的走向,也就是飛躍?另外,你的這些年寫的十四行詩為什么命名為金色十四行?這里面有什么內(nèi)在的隱喻嗎?

馬莉:面對人類的苦難,認真思考如何建立21世紀人類基本精神價值的問題,是每一個詩人的當然使命。這樣的使命不是某種集會上宣讀的儀式,也不是一撥詩人隨便扯起一張旗幟下的簡單宣誓,更不是某個詩歌流派推翻過去的激進主張重新建立一個新的主張。這個使命,應(yīng)當是詩人日常的精神現(xiàn)象,是一種日常的宗教。在日常生活中,審美是極為平凡的事務(wù),它幾乎瞬間就可以完成一個人在情感過程中對某一事物及對象的直接把握。一個詩人對自己負有使命,是一個詩人內(nèi)心的宗教,這樣的精神現(xiàn)象時刻占有詩人的生命全部,并體驗著生命力的洋溢與靈魂的升華,這樣的個人宗教不是單純的對道德命令的依從,它需要一個詩人長期的內(nèi)心體驗與積淀,它是一種寫作的深刻姿態(tài),一種我所堅持的瘋狂的“慢寫作”姿態(tài)。

從2000年至2012年,我寫下約五百多首十四行詩歌。有一年,我的朋友龐清明在通往廣州到四川的列車上,為我的詩歌命名為“金色十四行”。我覺得這個意象很符合我對21世紀人類精神現(xiàn)象的描述:我們需要一種高貴的光芒,它不是來自我們以外的宗教,它是來自我們自身的宗教。自從福科說“人死了”之后,21世紀哲學(xué)家為了找回人的精神家園,企求通過宗教的煉獄恢復(fù)人類的精神價值,借助神的力量實現(xiàn)人的回歸。然而,都沒能如愿。因為早在18世紀,康德就這樣預(yù)言:宗教無力也不能根本解決人的問題,所以人類基本精神價值不能建立在宗教上。

我無法考證這樣的思想是否是人類最后的通行證,但我覺得日常的宗教是詩人首先完成自己的必然途徑,一個詩人應(yīng)當能夠做到,這是道德自律,也是為人“詩表”,我至今依然堅持“文如其人”這個古老的東方命題,因為只有詩人的人格,才能決定詩人最終能走多遠。

我自認為我找到了十四行這樣的金鏤玉衣,披在我的身上,仿佛“我從永恒中來到永恒中去。”(康德:《純粹理性批判》,倫敦1924年版,第157頁)

依然是:我詩故我在。

依然是:遠離詩壇,接近真主(詩歌)

在今天,作為一個女性詩人,思考變得更加重要,但思考不再是以樹立一個對立面作為自己存在的前提,也不再是通過過度書寫身體以求達到與男權(quán)的平等地位,這一切都不是書寫的依據(jù),也就是說,不再讓女性的存在以有一個可以推翻的對立面,或者通過過度展示女性肉欲作為寫作的前提條件,而引得男性的認同,這樣的認同依然是不公平的,依然是帶有狹隘的局限,依然是以男性的視角為認同依據(jù)的。在今天,所有的書寫都應(yīng)當是以自由為前提,作為女性書寫者,警惕來自不同層面的所謂吹捧,這是一種獨立的寫作品格,保持清醒的大腦,而不再被意識形態(tài)的觀念所利用,不再被作為男權(quán)與反抗男權(quán)的歷史的一個隱喻而存在,不再被當代的大大小小五花八門的所謂詩歌獎而無謂地津津樂道。

現(xiàn)在,我依然故我地完成每天的日課:畫畫并寫詩。我的毛病真是不少,這也許塑造了我的不喜歡社交的個性吧。但我最感自豪的是,我直覺豐富,感受力強,頭腦清醒,思維敏捷,尤其注重內(nèi)心的體驗。我的所有日常生活,每一點每一滴的感受,都是我藝術(shù)原創(chuàng)的源泉,一想到這些,我每天行走的腳步都會感到穩(wěn)健踏實。

至于你說在21世紀,怎樣讓自己的精神活動(主要是詩歌與繪畫)進入一個更高的走向,也就是飛躍?這里,我想借用詩人梁小斌在2007年為我榮幸地獲得“首屆中國新經(jīng)典詩歌獎”時的詩歌頒獎會上,他所宣讀的授獎詞作為我對自己的期待與勉勵吧:“詩人馬莉是我們這個躁動歲月里安靜寫作的典范。馬莉詩歌從一塊‘白手帕’的飄揚開始,直至抵達《金色十四行》,其全部凝望均表達了天下經(jīng)典詩歌的一個基本奧妙,這就是:在一定的尺寸上燃燒。馬莉的貢獻在于她把當代女性的日常生活提升到一個智性的高度,而令世人矚目。馬莉的詩歌恢復(fù)了中國古代女性詞人的典雅傳統(tǒng),這個典雅來之不易,幾乎要被暴戾撕碎。馬莉詩歌精神里無處不在的純凈之光,終于演變?yōu)橹袊敶栽姼璧囊粋€重要母題。馬莉的詩歌尺度自給自足,無限柔韌,并且如此多嬌。正如詩人自己所說‘光芒,并不需要光芒的照耀’,我們完全贊同。”

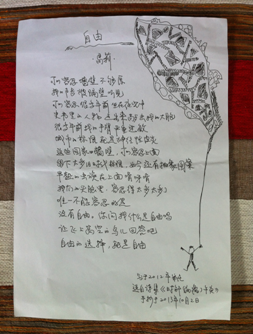

馬莉手跡(2013年)

張后:你的詩人肖像系列很是壯觀,簡直堪稱一個別樣的圖卷版的當代詩歌畫史。這個系列作品的創(chuàng)作緣起如何?會一直持續(xù)下去嗎?當代詩人數(shù)目不少,你如何選定畫中人,是按照知名度、詩歌成就來選擇嗎?

馬莉:畫了多年抽象畫之后,手癢癢的,很想畫人物肖像。可是,畫誰呢?我把想法告訴我的夫君朱子慶,他順口一說:“那就畫我吧,反正畫成丑八怪也沒人知道!”我是用一張包裝盒拆下的硬卡紙畫的他,不想這就成了我畫的第一幅肖像,朋友們看了都說“太神似了!”接著畫第二幅,畫我自己的肖像;第三幅,畫我兒子安安的肖像。第四幅,我想我可以畫朋友了,但是畫誰呢?想了很久,在這個世故的世界上,還是詩人單純而樸素。作為一名詩人,我決定為自己認同的詩人群體造像,還和夫君一起暢想,要在新詩誕生百年之際畫出百位詩人肖像,到時候我們要辦畫展,還要出畫冊,展館里著名詩人云集,我們朗誦,我們放歌……我決定從熟悉的朋友畫起。我選擇了先畫梁小斌,他是我敬重的詩人,也是我最信賴的朋友——我想,如果我畫得不像他肯定不會罵我。果然,我把他的肖像傳給他看時,他高興極了,連連說:“畫得真像,畫出了我誠惶誠恐的德行!”從這幅肖像開始,我決定一個個地畫下去,北島、芒克、江河、食指、海男、李輕松……一發(fā)而不可收拾。這個專題我將一直畫下去。待畫夠百位詩人時,就辦一個百年百位詩人肖像大展。

我選擇畫中人的標準除了綜合考量每位詩人的詩歌成就外,更要以我自己的標準,這個標準除了詩品與人品以外,還要有趣,有故事,有意思,是我了解并喜愛的詩友。我一旦看準一個我認定的詩人,就開筆畫他!我希望我畫的是一部很另類的詩歌畫史,是一個詩人創(chuàng)作的獨一無二的詩歌畫史。為此我興致勃勃。

張后:想沒想過有一天會離開故鄉(xiāng),進行北漂?你對你自己目前的生活滿意嗎?

馬莉:我早就想離開我的故鄉(xiāng)廣東了,我喜歡北方,因為它寒冷,因為它有潔白的雪。我對自己目前的生活是滿意的,因為我的朋友們愛我,而我更愛我的朋友們,還因為:我活在創(chuàng)作之中,有什么比一個詩人活在創(chuàng)作之中更快樂的呢?

2015年

張后:說說你的近況:也談?wù)勀壳暗睦L畫創(chuàng)作。你還有哪些計劃沒有實施?或者說要圓一個關(guān)于什么的夢?就你所感知的,南方和北方的詩壇狀況或氛圍有什么區(qū)別?你以后還有什么打算?

馬莉:完成百位詩人肖像,完成《當代思想者》系列。還要寫1000首十四行詩。還要寫許多散文,包括我的童年和我的所有回憶。我還要畫我的朋友們和我的親人們的肖像。我要畫許多抽象畫,同時繼續(xù)創(chuàng)作《女性與神性組畫》系列,繼續(xù)繪本水墨系列。只要我的生命沒有停止,我就想畫想寫。寫詩與繪畫,在我經(jīng)常是交叉著進行。

南方的詩壇與北方的詩壇有很大的區(qū)別,但無論如何區(qū)別,對我的影響不大。我只是活在我的創(chuàng)作之中,氣候異常絲毫不會影響到我。此外,我是宅女,不喜出門,坐飛機坐輪船頭暈。但喜歡建筑設(shè)計,也喜歡時裝設(shè)計,年輕時曾想過做時裝設(shè)計,后來去到報社轉(zhuǎn)變了想法。目前寫作和繪畫是我最大的目標,我要用最大的力量和熱情去完成它,我有這個信心。至于以后,或許還想做陶藝,那是另一個空間藝術(shù),或許更有意思吧。主要是想象力和靈感太多,想寫想畫的太多,很多系列都想涉足,但我太知道一個人的能力的有限性,因為生命短暫,只能一個一個去完成,就像走路一樣,一步步走,才能走到遠方。

張后:最后一個問題,留給你自己,也就是說,自問自答?寫什么都行?當然也可以寫一則日記?包括你現(xiàn)在的那座馬莉花園?

馬莉:用我寫于2013年11月25日的日記作為回答吧:

今天在網(wǎng)上看見一些畫界的批評人士埋怨詩人也畫畫了,說詩人的跨界是“盲目跨界”,說詩人的跨界是因為看見畫畫能掙錢了。天呵,這種批評真是太可笑了!當我們詩人畫畫的時候,我們只是考慮到繪畫是詩歌的延續(xù),繪畫是有顏色的詩歌。那些辱罵詩人畫畫是盲目跨界的所謂批評家,他們竟然如此不自信呵,他們畫不好畫,又不敢寫詩歌,卻反過來說詩人畫畫是為了錢,他們怎么只看見了一個“錢”字呢?為什么他們看不見藝術(shù)的相通性呢?為什么他們就不知道有一個叫達芬奇的意大利人,他即是畫家,又是數(shù)學(xué)家、天文學(xué)家、寓言家、雕塑家、發(fā)明家、哲學(xué)家、音樂家、醫(yī)學(xué)家、生物學(xué)家、地理學(xué)家、建筑工程師和軍事工程師……一身而多專又多能,人能這樣生存和發(fā)展,真棒呵!為什么他們就忘記了金錢是不能衡量一幅畫的呵。為什么他們不問一問我們詩人,要知道,我們詩人多么希望畫家也拿起筆來寫詩呵。畫家們,你們?yōu)槭裁床蛔孕帕四兀咳绻銈儺嫴缓卯嫞覀儾粫裨鼓銈儯覀冎荒苷f你們的天賦不夠!那就過來和我們詩人一起寫詩吧,不要埋怨我們搶了你們的飯碗。只是,寫詩也需要天賦呵!那些埋怨詩人畫畫是盲目跨界的所謂批評人,你們真夠不上成為偉大的批評家,因為偉大的批評家是知道:藝術(shù),沒有界線,更無所謂跨界。一個偉大的詩人必會成為一位偉大的畫家,而一位偉大的畫家,也必會成為一位偉大的詩人。因為,藝術(shù),沒有界線,只有天賦,惟有天賦。

2013年12月8日于廣州

馬莉簡介:

詩人、畫家、散文家。

生于廣東湛江市。

畢業(yè)于中山大學(xué)中文系。

原南方周末報高級編輯。

中國作家協(xié)會會員

中國書畫院藝術(shù)委員。

出版著作:

2013年,詩集《時針偏離了午夜》(花城出版社)

2013年,散文集《黑色不過濾光芒——中國當代詩歌畫史》(九洲出版社)

2010年,大型畫冊《觸•馬莉中國當代詩人肖像》(南方日報出版社)

2010年,散文集《黑夜與呼吸》(鷺江出版社•中國散文檔案•她世界)

2007年,詩集《金色十四行》(太白文藝出版社-新流向-當代經(jīng)典詩庫)

2006年,散文集《詞語的個人歷史》(天津百花文藝出版社)

2004年,詩集《馬莉詩選》(南方日報出版社)

2001年,散文集《夜間的事物》(湖南文藝出版社-“新散文”文叢)

2000年,隨筆集《溫柔的堅守》(百花洲文藝出版社-女學(xué)人文叢)

2000年,散文集《懷念的立場》(云南人民出版社-她們文叢)

1999年,隨筆集《愛是一件舊衣裳》(上海人民出版社-都市女性隨筆文叢)

1995年,詩集《杯子與手》(北京華齡出版社)

1986年,詩集《白手帕》(北京文化藝術(shù)出版社)

藝術(shù)經(jīng)歷:

2013年11月,北京宋莊栗樹咖啡畫廊《思想的面孔》

2013年9月,北京宋莊美術(shù)館“《我們:1994-2013”——中國宋莊藝術(shù)家集群二十周年特展》群展

2012年9月,北京草場地300號畫廊《受洗——災(zāi)難下的藝術(shù)》群展。

2011年10月,國際上上美術(shù)館“歷史新宋莊”群展。

2011年1月,北京今日美術(shù)館舉辦個展“觸•馬莉中國當代詩人肖像”畫展(栗憲庭、陳丹青作序)。

2010年10月,上海世博主題王小慧“2010夢想計劃”小車模彩圖設(shè)計賽獲優(yōu)秀獎。

2007年,詩人魏克策劃的“首屆中國現(xiàn)代詩畫大展”。

1991年,“廣州藝術(shù)家畫廊”舉辦個展《詩人馬莉畫展》。

獲獎情況:

2003年榮獲第二屆中國女性文學(xué)獎(官方獎)。

2007年榮獲第一屆中國新經(jīng)典詩歌獎(民間獎)。

張后簡介:

中國著名獨立詩人、高產(chǎn)作家。曾被評為1917--2016影響中國百年“新銳詩人”。其作品以情詩為主,意象奇幻,視角新穎,充滿新唐詩之美。擁有廣泛的讀者,素有“夢幻之王”之美譽。并獲過多種獎項,2017年獲得網(wǎng)絡(luò)文學(xué)詩歌組銀獎。并著有歷史小說春秋三大霸主系列:《雄飆霸主齊桓公》《威凌霸主晉文公》《荊楚霸主楚莊王》(1998)、長篇小說《再紅顏一點》(2004)《像鳥一樣飛》(2003年)、詩集《少女和鷹》(2004)《夢幻的外套》(2007)《紙上玫瑰》(2008)《牙齒內(nèi)的夜色》(2005)《張后網(wǎng)絡(luò)詩選》(2005)《草尖上的蝴蝶》(2005)《獨自呢喃》(2012)及《三人詩選》(田力、張后、韓永合著2002)《叢林七子》(羅唐生、楊然、張后、趙福治、北塔、周占林、張嘉泉合著2013)、散文集《月光下的水影》(張后、海沫合著1995)、隨筆集《詩人之夢》(2015)。《張后訪談錄——訪談詩人中國》(2012)、訪談錄《詩人往事》(2015)。2012年自編自導(dǎo)自演中國首部以詩人海子拍攝的詩電影《海子傳說》。2016年創(chuàng)辦中國唯一訪談類專刊《訪談家》。現(xiàn)居北京。

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)