【訪談家】

一部烘烤現代中國心靈的詩集

——張后訪談詩人張成德

自1994年后我基本終止了寫詩,轉入商潮……

張后:自1993年畢業以后,我們有二十年沒有見面了,真沒有想到會在北京相逢,我不禁歡喜倍至,20年了,白云如蒼狗,家里都還好吧?說說你都在忙些什么?

張成德:我們這次見面竟然長達二十年,也就是說自打“文學院作家班”畢后再也沒見面!

二十年中我基本與同學之間極少聯系,自1994年后我基本終止了寫詩,轉入商潮;為一些企業拍片、出書,這樣日子直到1997年結束。換句話說,1997年后是我人生的另一個分水嶺,打那起我加盟中國質量萬里行工作,在地方承擔著“五個市”工作任務。當時服務“遼寧工作站”兼“地方站常務副站長之職”。

現在想來,一個人的閱歷與他的文學創作很重要,如果無上述的歷練,我今天的詩歌仍不會有太大的起色或突破,感謝生活!

因為從生活的底層到文學上的演義,經驗太重要了。或者說,從“形而下”到“形而上”超拔,要憑真功底!“行萬里路”猶如讀“萬卷書”,講的就是此中奧妙!那樣日子現在歸納起來應叫“串百家門吃百家飯”!“漂”的某種意義,我在地方就有了,后來到北京后自然而然適應它的環境。

我的詩歌創作是2010年開始復蔭發動筆的,那時詩壇不是有一種稱呼叫“新歸來”的標簽嘛,我屬于此類,盡管沒有加入其中活動,但內心我自認為。

離開詩歌寫作十六年,那段光陰是完全離開的,不讀各類文學期刊,不參加各類文學活動,進入“空白”。現在想來倒是一件好事。為什么這樣說呢?雖說寫作“離場”,便經驗“在場”,如果寫作單憑文字去為了寫而寫,不一定出好作品。這句話讓我想起韓東那句話:“詩到語言為止”。亦讓我想起美術大家吳冠中先生的一句話:“筆墨等于零”。一個詩界重要詩人,另一個“中西結合”頗有爭議人物對待藝術不同看法,可惜許多人沒有理解或誤讀。人嘛, 到什么地步說什么話:“境界”決定一個“格局”!

我目前所做的事情把以前讀過的書重讀,努力使自己返回文字中、帶著經驗返回、迫降過去的時間內,找自己的“氣場”。為此,我推翻了2010年之前全部作品,盡管那些作品曾散落、發表于全國各大文學期刊之上,我不認為能代表我的觀念,更代表不了自己“符號”。新詩創作已經近百年,百年之中又有多少可留下作品或詩人?這是一個必須面對的問題!“生前寂寞,死后熱鬧”;“生前熱鬧,死后寂寞”不容回避的。

在世人皆熱鬧今天,這是一種“孤獨”!但體驗到了,誰去認真對待了?特別在當下“山頭林立”的時代,一些閑暇日子,我在讀“諾獎”作品時,也看了由此改拍影視作品。巨匠們的成功皆與他們那片土地的“個人命運”與“民族命運”息息相關。巨匠們總是與某個歷史事件或重大的主題糾結一起,發出自身的回聲!他們總能站在一個時間的節點上俯視、或穿越!例舉此類作家無論是海明威、聶魯達、艾略特、肖霍洛夫、帕斯杰、爾納克、塞弗里斯、埃利蒂斯、馬爾克斯、福克納,包括沒有拿到諾獎的大師托爾斯泰皆有自己的神器。對照起來我們的“短板”在哪兒,不言自明!我們的方向在哪兒?這讓我想已故詩人“駱一禾”句子“我的心好象一只太大的鳥,在深淵中上升著”。

縱觀新詩歷程,我更愿意將自己目光投向“九十年詩歌”,我認為那個年代所產生的詩歌是一種成熟可借鑒文本,那個時期令我敬佩有太多的名字:歐陽江河、西川、海子、駱一禾、楊黎、周倫佑、韓東、于堅、李亞偉、乃至東北的郭力家,諸多詩人獨有其色彩,他們的作品可以經得起時間的推敲!

在閱讀中找自己的缺陷,這樣的讀或寫方產生意義,他人是鏡子嘛!

今天的詩歌寫作,依舊搬“翻譯體”來指點“漢語寫作”,是件不聰明之舉。幾千年的漢字文明產生的火種豈能囚禁西式燈罩中?

張后:這次重逢,你個人所帶給我的驚喜,那才叫驚喜啊,這么厚的一實部實驗性很強的詩集《囍史》,堪比《辭海》了,簡直就是一塊城墻磚,歷史的地位將不言而喻……我的好友,著名卡丘主義詩人周瑟瑟先生將這評價為“中國詩歌的《百年孤獨》,其詩學價值與小學《靈山》、藝術作品《天書》在一個等級。”更將它喻為“一爐詩歌大火”,旨在“烘烤現代中中心靈”,我們談談它的整個創作動機與寫作過程了。

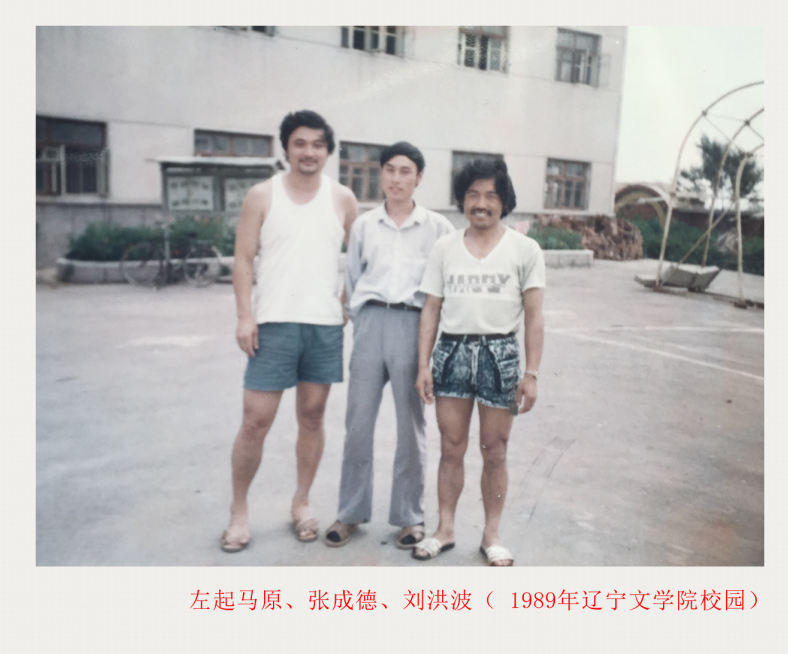

張成德:我目前的創作重心在寫一部類似“史詩式”文體作品,命名為“囍史”。目前已經完成二部,全詩暫定三部;全詩長度可達五萬行左右,目前完成了三萬五千行。個人照

這部作品將是我向當下詩壇的一個挑釁,也是自我寫作的挑戰和沖鋒!

此部作品是我在2013年“北京文藝網國際漢語詩大賽”推動中產生的“惡念”。

在詩無重器今天,人們熱衷于“快餐”化、平庸化寫作今天,它無疑是頭野獸闖進人們的視野。它的產生亦是我近三十年創作全部歷練和由此產生的全新觀念帶進詩來,盡管它的出現并未帶來多少掌聲,我認定未來寫作以此為自己實踐,一路走下去。

如果說今天的詩歌寫作,依舊搬“翻譯體”來指點“漢語寫作”,是件不聰明之舉。幾千年的漢字文明產生的火種豈能囚禁西式燈罩中?

面對全球化語境,你的立場在哪兒?你的詩在哪兒?并非西方就比東方亮,人們一昧追求西式方法,剔除了古文明基因是可怕事情!

“越是民族越是世界的”這話多好!“越是自己的越是光圈”。這話我說的不蔫兒!最近我在讀“清代”作家“韓邦慶”的小說《海上花列傳》非常有體驗。這是一部以“蘇州”方言來創作的小說,至今相傳了百年仍有人再讀,由此,我想讀讀不久前海上當代另一位小說家“魯迅文學獎”得主“金宇澄”先生的“繁花”。這類“非物質遺料”東西太需閱讀了。

我無力辯解什么,只想找一方屬于自己凈土,多少人的無效寫作、歷史將無情收割那些無含量的文字!

每個人的作品不僅面對你的時代,更要面對歷史,由此產生的意義,決非今天的人說得算。你可以躲過今天、明天,但躲不過的終將難逃。

一個尚不與古人、圣哲對話的人,能留下什么作品,我要問?一個不承接天地之氣,而不絕學的往圣之人思想精髓作品,能走多遠?為天地立碑、為民族請命乃文人之道!你的道在哪里?找回隕落文明不從現在做起更待何時?有人把臉轉向另一個彼岸。不是東風壓倒西風,亦非西風壓倒東風,就看你中不中?我的內心渴望“好酒在張弓”。

我不迷信一再奉行西式標準,好的東西可以拿來,但不可改變自身的“醬香型”。古為今用、西為中用,“毛爺爺”早就有此一貼,可惜今人把西式的東西看得過于神性。

自古:“爺爺爺爺的爺”就沒有輸過誰,別說文字嘍!那巖石壁上所記載的文明,至今讀起也讓人“尿頻尿急”。

古文明籍以“象形造字”有多少可以猜解、可分可合成為“鬼斧神工”!

面對《皇帝內經》、《本草綱目》你能讀懂多少?甭說“推背圖”啦。我們有太多要消化的東西,至今胃病著呢!

觀千年史不禁冷風嗖嗖,今天的文化不當以此出發嗎?怎么都擠到“西風”處了?

有時,我寧信民間代代相傳的“口述”,也不信所謂“流傳有序”文字記載,之間,有人“掉包”或“抽梯”那種“史”敢信嗎?

我的“囍史”建立就是構筑到一種貼向“民間版”的文本,為此,寧愿一人私設公堂在所不惜,把那些“霧里看花、水中望月”的物狀說得真真切切。

人的困惑在于賴以生存之地,且超越不了人的危機,不拜鬼神、不信神!

老祖宗留下太多的傳奇和謎,你不去研究妄自菲薄。面對一本年代久遠泛黃的書,我禁不住渾身“雞皮咯瘩”跳……

“囍史”創作以史詩形式呈獻,又不限制此框架結構,該詩的策略以“東北方言”進行寫作。“東北方言”又以“民國”年間方言為主要臨摹文本,其中以“江湖話”為第一要素整合還原當下。可惜這類“民俗”今天絕跡了。回想當年那些嘯聚山林之人所創造的文化,今天讀來當是“禪”。如果探究其文化原創者一定是念過“私熟”,看過“大書”者,至今讀來“場場”、“文化在”!大東北何其語言“飚”,因為祖先們的漁、獵生涯代代薪火不滅原因是體驗為前提下的“文化創造”,特別在戰亂年代以“明語”對談可能是種殺身之禍,改為“暗語”方可立身安命。這是與“文字獄”有關也不關。因為“道”上走的人以此推廣才成為獨有的語言。當下的白山墨水已無此類延續,挖掘其宗旨就是尋找另類“野生”。當方言成為不再文化時,“野生”就是生長、成長!在毫無性格的今天,能拼出一段詩意句子多難!能重新找出“絕句”更難!

“囍史”的出發就是確立在今天詩歌寫作中“廢話”太多、無效之際,拿出地域之偏方,療詩歌的斷筋、斷骨。重走“唐詩”、“宋詩”、“元曲”之路,回歸新文化的“風、雅、頌”。

“囍史”意義:大開放、大融合、大制作;對應時代的“大鳴、大放、大辯論”,上尋找“古文明、下達底層幽情,堅守道靜,為時間留下“自身文本”。

它采用的是中國水墨畫“大寫意”之技法,之間亦有“工筆”似穿插、“半工半寫”不是最高設想。唯有“寫意”抵達“心象”之外“象”;唯有“寫意”掩蓋其“禪”,一切妙法由心生,不求“象形”、只求“境象”游身太極之力。一切皆以“意趣”為第一要點,求性靈之界。概以山水“點、染、擦、勾”以塊面壘積,造成視覺沖擊、擠壓。

“囍史”建構以“曲藝、雜談、小調、山歌、評話”輔以推進展開進入情節,使之達到“戲劇”。它將推翻原有的、流行的文本。腐朽模板。“一生二、二生三”是法理,以“繁”抵增“減”,不以“減”化“繁”,違命道一。

“囍史”的時間貫穿歷史的碎片,為其縫制“金縷玉衣”。遠古的、近代的、當下史,皆是“材料”裝置為星空雕塑、波普藝術。未來的在此找到可以安放靈魂、現實的可以借古還魂,沒有不可逾越墻頭暗堡,也沒有不可“作為”夢想“麻花劇場”。草根政治“從藝術出發、路邊出發,杏壇插旗”。

……人人為政治,我為藝術政治,說與不說“之間”,不可啞言、假言。

時間不是神:妙于“象不象之間”,空與不空皆有相,不箸相豈可度人,約等于殺人、害人,耽誤神。

——從來沒有一種體制,只有格式內稱帝,創造藝術輝煌,唯有以繩勒自己!“囍史”誕生全憑自己三腳貓功底。不服:尿一壺!不服:困一覺,日出樹枝遲,多少失魂的九頭鳥。

“囍史”確立以“癲瘋、口吃、禿僧、街頭人”為伍,打造紅爛熳風俗“上河圖”。

……我的日常生活習慣遵戒一個“抗美援朝的老兵”諄諄教導。

張后:你這部《囍史》,天地縱橫、洋洋灑灑,使用了東北方言及俚語,似乎要將東北漢語詩歌提升到中國當代詩歌藝術史中去的架式,不免令人好奇,你個人生活是不是也潛伏著一部《囍史》?我雖然也是東北人,但我實在是對東北生活缺乏了解,請講述一下你的童年、少年、青年如何?

張成德:我的少年時代體質比較弱,經常是頭痛、牙痛、便秘。因為家中子女多,條件不寬裕,既使有小毛病在家吃藥不去醫院,甚至,后來去醫院是一件害怕事情,對于打針更是驚嚇事情。在這個“軍人之家”我的日常生活習慣遵戒一個“抗美援朝的老兵”諄諄教導。父親是一個傷殘軍人,之前為汽車駕駛員,一次車險翻到朝鮮山下撿了一命。記憶中父親除了每天吃藥,看報紙、聽廣播及少與人交流,在那個禁言年代人是沉默的,不沉默會榮升為“階級敵人”。

童年時我的認識是從田野打草、趟河、捉昆蟲開始的,逐漸從喜歡讀“小人書”(連環畫)起步的。待十歲才上學,原因身單力薄,家里父母怕遭人欺負,推遲我的學業。

從認識文字之際,我特偏語文、歷史,地理,對數學天生有敵意,且數學方面特差,待到初中六年級時“幾何”之類東西一直搞不明白,也就是從那起偷借一些“小說”之類書看,那時,沒有借到的書當是“紅樓夢”這本名著。這空白后來在影視中找回,得以補充。

這類學習使得我高中都沒有考上,后來考入一所技工烹飪學校。二年學習使得一個不會洗衣、做飯之人學會了自我生活能力、直至今天豐實著我的生活。

在十八歲那一年,也就是“少林寺”電影風行全國那一年,天下奉行功夫之際,一個偶然機會去家附近的“北湖公園”閑游,見得一位武術教員在教一群人打拳。后來得知其人名為“張榮時”先生。經過一周的觀察后,一天終于仗著膽子對間歇中那位老師深行一躬后,成為其內一員。成為此生引以為榮的“少林北派”弟子,一練二年光景。

其間得傳“七二路擒拿”、短打“天開十八式”、“地開十八式”、“連環腿”等諸多套路和技法。后來,自知無此天賦轉為詩歌學習。以十二元錢學費報名長春的一家詩詞函授班,一年后結業。興趣再轉向“新詩”學習。沒有刊物可讀生活只有報紙,看一些類似詩的東西,現在想來那些是“詩”嗎?

習武,使人增加膽魂。這也讓一個天生膽小怕事者他日勇闖天涯留下了伏筆。上世紀七十年代北方小城市是寂寞的連燈光都是昏暗的,特別冬天黑下時間特快。每當夜幕降臨我常約一個“張勇”同學去練打拳。這種堅持直到后來我中途退出。而同學繼續武術練功,后來本地區武術比賽他均未拿到名次后亦選擇了退出武術。很可惜他是有天賦之人。后來得知美術界的一個出名的畫家“劉小東”亦是學“少北”門的,但不知他身手如何了?打住以下的一份履歷見證我由一個文學青年所留下的足印……

二十世紀八十年代乃文學大熱門年代,我的精力基本是在文學當中度過的,錦州:乃一個中等城市,相對全國而言,外面的信息是禁錮的,我的那段時光是在普希金、雪萊、萊蒙托夫、泰戈爾、馬雅可夫斯基、葉賽寧、席勒、歌德們的陪伴下度過的。每天早起上班,有利用自己業余時間寫作,地方的圖書館是我經常去的地方。在三塊錢可以辦證讀書年代,這是一個極大侈奢對我而言。錦州是一個風沙極大城市,雖稱沿海城市,文學之熱也少不了外來風刮入,在那個火紅年代!

但在這座城市寫詩好的人并不多,原因地方的傳媒倡導的寫作方向,并不是詩人個性東西。很幸運我的一些“小豆腐塊”詩歌,能經常充斥報紙副刊不起眼地方,現在想來那些作品令我耳紅不能拿出來的。

在這青春發熱光陰,幾個志同道合的人成立了一個詩歌文學社“雛聲”。這個命名是當時我們藝術的指導者,原錦州文聯《啟明》雜志社詩歌編輯“王兆琪”所賜與的。就是在他的關懷扶植下,一批地方詩人后來步入全國詩壇:李輕松、李保平、沈化方(后改歌詞)、李見心。

認識詩人李輕松時,她還在“錦州衛校”讀書學習。那時她的名字不是現在的“輕松”叫青松。后來的名字是她一九八九年到“遼寧文學院第三屆作家班”后自己改的。第一次見到女詩人“輕松”時,是在她的學生宿舍,是我的一位好友韋慶章先生陪同一起去見“李輕松”。那時的“輕松”纖瘦的樣子,披著較為流行的長發,在她那個狹窄的空間,窄的幾乎要坐在他人的鋪面坐位上交談的。之前,看過她發表在錦州《啟明》文學雜志上的那組寫“上海灘”組詩,深深打動了我,對于“輕松”那種成熟自如的語言技巧,我自嘆不如的,在一個詩人疏落小城,能遇到寫詩者不多,就甭談“女詩人”啦。“李輕松”是本地區詩界我們那代人走向全國最早的成名詩人之一。 “輕松”的成長歷程,除了她的天資外還有她的勤奮。自“輕松”的學涯之后,她畢業分配在“錦州康寧醫院”做護士工作。在與非正常人打交道的生活為日后的“李輕松”詩歌,在探究人性、倫理、社會層面上探尋,找到了生活的切入點,也為“李輕松”帶有自己標簽走向詩壇起了強大的助力器。

一九九十年代在李輕松與董萬琦沈陽婚禮上,詩界的朋友有一場大聯歡,以“水仙騎士”雅號的董萬琦結束了自己長年貴族式生活,同“輕松”完婚。在此遼寧詩壇多了一對“神雕俠侶”。

一九八十年代是我青春苦悶的時代,由于高中落榜歸于“待業青年”行列。那時,除了看些“唐詩”、“宋詞”,幾乎無快樂而言。一個抗美援朝傷殘軍人之家,我們全家唯一的閱讀就是一份當地的報紙和每周聆聽的廣播。

父親原是汽車兵在一次運輸時,不慎翻在山下,慶幸撿了條命,從朝鮮“志愿軍”行列退出,轉業到錦州商業單位。寡言的父親有一大喜好:每一日報、一廣播、一袋旱煙(手卷煙葉)、幾盅小酒長年休養在家,直到過世。由于父輩熏陶全家共有一個讀書習慣,多年后這個習慣全家每個人都不曾改變。

我的詩歌寫作是從古典詩詞開始起步的。那一年,我十八歲從“錦州商業技工學校”烹調專業畢業后,分配于“錦州市職業病防治研究所”從事后勤工作。那時的單位剛剛成立,尚無病房、病床,倒使我空閑幾年,閑暇內,為了讀書我請求白日在家晚上打更的工種。那段光陰中我接觸了普希金、歌德、馬雅可夫斯基等外國詩人作品。雖說一九八十年代一個人獨享詩歌日子,并不知曉詩界的事情。直至,在一個地方文化宮舉辦的詩歌班講座上,認識本地區在食品廠做工人的詩人李保平,從他的口中知道“朦朧詩”一詞。之后我與李保平的交往和友誼長達三十多年之久,不曾間斷!

對李保平那時的印象,他皮膚稍黑,性格外向兼顧內斂,講起詩來非常有“銳角”。李保平的詩偏向于奔放型,他偏向于聶魯達、惠特曼、博爾赫斯的寫作。那時我的影子,則是柏樺、宋琳、西川、海子、駱一禾、歐陽江河、昌耀。

“保平”那時極不適應他的詩歌時代,由于體制是集體工人,非“國營體制”,便得“保平”在工作、戀愛帶來了諸多障礙。幾年后當我完婚時他仍沒有“目標”。雖是一個文學時代,多數喜歡他的詩歌,且不愛他這個人,這種不公正待遇待“保平”同我一道進入省文學院之后,碰到女詩人李見心后得到改變。多年后,他們經歷了從“戀愛到結婚”,從“結婚到失婚”。許多人羨慕“保平”,卻不知二次婚姻“保平”取到的雖是美女,且很少有人知道他為美女所折磨的故事。“保平”的性格極具“街頭演說家”氣質。“保平”在本地區身影經常出現在大學、社會活動場景。“保平”有幾首小長詩曾經震動過不少詩人。他的“大斷裂”、“等一下,請為星星加冕”等一些作品,曾以“手抄本”形式地下牛B著。在一個四流城市“保平”的生活是詩意的、情感是失意的,他為自己心愛的女人大醉過,也墜地過。一九九十年代期“保平”終于有了華麗轉場,成為地區晚報主筆、電臺副臺長、省作協創研室副主任幾易數職,修成正果。

在離開詩歌的日子,除了商業活動,我還有一大愛好喜歡收藏。亦稱“連環畫(小人書)收藏”。一次在老家,在馬路旁一個舊書報攤轉,偶然發現了自己非常喜歡的“連環畫”——李自成!此此后,就再也收不住買起了“連環畫”,更沒有想到由此寫了一本《中國連環畫名家大追蹤》一書,并結識全國近百位畫“連環畫”的名家、大腕!

如果說詩歌當時對我最大幫助者,一個王兆琪,另一個“望江月”(王賦元)二位恩師,他們當年對我的栽培和澆灌使得我終身受益。再有我的好朋友李保平對我的影響亦極大。若沒有當年他為我購買的“新詩潮”詩歌集,我的另一扇門不會被打開的,更無他日沿著一個正確道路上出發!“保平”后成為詩歌評論家、影視評論人。為遼寧文學界小有名氣的人物!

“再三國”寫作完全以“喜劇”開篇、悲劇結束而布局的。

張后:讀你的作品,很考驗一個人的學養,我相信讀過《囍史》的人,都會實打實的被擊蒙,甚至崩潰,這個擔心我來自你的新著《再三國》,真是一波未平一波又起,你簡直是變本加厲啊,你成心想與當代詩壇過不去,誓將“歷史亂碼”(語出格式)進行到底,這還是詩歌嗎?

張成德:“再三國”是以詩劇形式來創作的。但它的結構不是遵循原有的章回順序發生、發展、結局來寫的。

“再三國”寫作完全以“喜劇”開篇、悲劇結束而布局的。它的線性以戲劇沖突為著眼點,以事件為軸心表達思想的觀念,且每一幕事件發生都能與近代,當代歷史變革中重大事件吻合,巧合請君入甕、入場,凡通曉所發生的歷史故事,你都可“對號入座”擯棄詩歌的“隔”,以趣求和、求樂、傳導普天下的歌。

原產地是我的那組“水煮三國”(二十五首)為基礎,后演驛出“詩劇”這個文本,就現在看:只有戲劇才能表達出詩所不及的地方,九十年代我曾嘗試過這類實驗寫法,今天再次實驗依然得“法”。所以好的形式一定要保住,既便是傳統亦有新生命。“化腐朽為神奇”,這話多牛皮!可貴者膽也,所要者魂也!

民族的傳承以創造來創造,方可延其壽命,方可換新顏。

張后:最近西望長安在《星星》詩刊微信平臺上寫篇文章《中國詩歌的方向性錯誤》中提到當今的詩歌方向是錯誤的。詩歌應該擺脫外來文化的殖民,吸收傳統的中國文化精髓!你對此有什么看法?執什么樣的觀點?

張成德:自朦朧詩以來,漢語詩發生著強烈的“轉基因”,如無上述品種“橫植”嫁接“新詩”仍無出路可言。由于大量外來字詞架構和翻譯,新詩沖破了文革之前死水微瀾。“北島”們的貢獻在于表達詩歌的真實及全新觀念,對思想的自由表達開啟了“五·四”以來詩歌的格式文本;同時也宣告了年代“假、大、空”文學收場。但是中國新詩是否就停止于此呢?答案顯然不是的,歷史的發展從來不是一種模式,詩歌更如此。九十年代的“第三代詩人”很快用詩歌完成了這種判斷,隨著“口語詩歌”出現,一種更平民化詩歌很快流行,才走到了今天。

盡管前者與后來者的爭吵不斷,誰也滅不了誰,同在一片藍天下。詩歌流派呈獻出多元文化并存、繁榮了文壇。大時代所產生的經典詩歌和重要詩人將為未來詩歌發展,提供了多種可鑒別、參考的東西。誰是經典?誰非經典,時間會讓已逝的、活著活過N遍不足為奇。

什么樣詩代表本民族思想觀點,代表民族最高利益準則,它們的思想支撐點會有怎樣哲學?遠追古圣賢、近貼蒼生之宏愿,能否改寫詩歌、改寫人類的文明,都將是藝術評判!

如果一個沒有遠大抱負的人寫作,滿足自身小情調、小情懷,再美的風花雪月也枉然。

民族的傳承以創造來創造,方可延其壽命,方可換新顏。學圣賢天地理想、換古賢樸素價值觀、追索天地人的和諧處世之道,藝術方能接地氣、有法理。

誰敢碰曹雪芹?碰了就點血!

張后:寫作有時就是一種冒險,《紅樓夢》我讀過幾遍,但我實在想像不出來,在你筆下的紅樓又將是一副什么光景?我對它充滿期待?

張成德:如果說那些詩讓人百讀不厭,有人說,新詩不如古詩。當然古詩的詩齡遠遠比新詩年久。古詩的那種形式讓人易讀、易記。新詩,尚在成長階段路還未走盡。新詩的路在何方,目前下斷言尚早!

既然寫新詩就談新詩,至今能讓我記住的詩人當代不下百余人,而令我致敬詩歌或詩人卻極少。非要舉例子就舉幾個,海子、昌耀、歐陽江河、顧城、北島、于堅、韓東、周倫佑、楊黎、楊煉、駱一禾。直接影響我創作觀念的歐陽江河、海子、昌耀、駱一禾。

我欣賞“歐陽江河”的玄思、“海子”語言到文本創造、“昌耀”漢語質樸、大氣,“駱一禾”人類精神的走向。現在看來我更青睞于“昌耀”創作。他的氣場、精神家園是“中國式的表達”,上承古意、下融現代,詩歌史上獨樹一幟高人。從“昌耀”文風上看:人有其風骨、句有其樸、詩有其賦,人們對他的發現遠遠不夠。在工藝化詞句泛濫當下,能看懂其苦者少之又少!如果定性為“民族詩人”他首推當之。

首先要突破“再紅樓”寫作,必須搞清上述現狀問題,首先解決不是技術上事,而為“問題”而“問題”才有意義。

誰敢碰曹雪芹?碰了就點血!

“大紅樓”寫作叫板的“問題”而非斗雞斗狗才學,況吾與“雪芹”先生怎能在一個茶壺煮餃子,既使共享一個時光亦是“片湯”。

我與“雪芹”先生不斗嘴、斗腿,只斗“五毛”賣來的豁鼻壺嘴,只斗打板子串巷哼哼;只斗螞蚱彈起鋼板飛天,誓看天下誰龜板,這是一場挑戰風車游戲,挑戰的我——唐吉訶德擁抱巨匠獨輪車……

詩歌,應是一種文化載體,承載著“道”。

張后:你為什么寫詩?

張成德:詩歌,應是一種文化載體,承載著“道”。詩歌,并以此觀察世界、發現世界、體驗世界。許多人寫作偏執于為了“詩歌而詩歌”,進入了狹長地帶。觀西方眾多美術作品,無不從東方藝術上獲得靈感獲啟示的。甚至西方諸多“抽象”主義,大家的藝術觀念都是從亞洲的禪宗、乃至中國的書法、繪畫上得到養份的。

我視目前的詩歌創作為一種文化創造!一種地域文化認識后的“再出發”。首先所創的“文本”以視覺趣味為第一要素,然后以“圖景”運行,不停吹氧、拉胚,形成一只大燈泡。如何將這只燈泡用于劇場,考驗人的是一種裝置設計,如何讓發光的東西照亮劇場,一個木馬的劇場,考驗著作者是否有“智能”功夫!

照亮什么、表現什么、刻畫什么、傳達什么,過去的一些說法,倡導過傳統,都可以發生其“化學反應”。我視生活諸多現象“物與景”“景與人”“人與神”都是可以聽從招喚的力量,經過我的多次剖析、辨別后,搬到自己的舞臺,言我心中大戲,大劇。

明朝大畫家徐渭的詩,畫是一個高人。在《西廂記》《桃花扇》年代中,徐渭《四聲猿》能有如此獨特寫法。可謂 “先鋒藝術”!如此,被人視為“雜劇”它卻保持自己鮮明符號,作家同其畫一樣影響著今天。

“人人都可以是藝術家”這話出于德國美術大家“博伊于斯”之口中。這與“生活中到處有美,只是我們缺少發現道理有相似之點”!

在“物的世界”你能保持一點禪意,一切皆為我所用,無論它來自古代,現在都有“詩意的發生”;不分時間和場景,不分順序還是逆序,考驗藝術家的是“觀念”。

我一直關注和研讀當代藝術的作品,無論是水墨、油畫、雕塑、裝置諸多門類的藝術,我認為東方的美源于“書法”,特別是“草書”才是真正“抽象藝術”。看一個人的畫如何,特別是傳統水墨畫,其骨法就是“書寫性”、“靈性”其底蘊就是“修為”。

一個人的詩歌不光是語言、還要究其“境界”。有多大心胸寫多大詩。

地域能產生奇觀,也能產生好的作品,她作品可以其地域性。個體——地域——民族——人類,就看自身走到了幾重天。

能在傳統中找到“現代性”為藝術創新第一要旨。能在“民俗中發現世界”其創作一定會山河巨變!

為什么人非拿洋人做為最高標準,不以古賢為第一標準,亂彈世相?!

詩歌載道當載“文化之道”、“哲人之道”、否則“無道”。

當下的詩歌風潮,我持之觀點:離多遠就多遠。甚至,不懼誤解!藝術只有“極端”無“中庸”之說,藝術只破除舊觀念方可新生。新詩人走過的足跡有太多可以思考與借鑒,就看你有沒有“電”!

“民俗學”,不僅與社會學、民族學、宗教學、心理學都有聯系,而且也與文藝學的關系極為密切。古典文學名箸《三國演義》、《水滸》、《西游記》、《紅樓夢》、《聊齋志異》及許多戲曲名著、民間說唱都是我國歷代生活的民俗畫卷,現代文學名箸,也都與民俗有關,如《祝福》、《子夜》、《雷雨》、《茶館》等作品,都表現了不同時期的民俗生活。民俗學,不僅有世界性、民族性、歷史性,而且,還有鮮明的地方性。“那故鄉的云、故鄉的風,為我療傷”。無論你走多遠,最后葉落歸根的仍是你的故園。

“一切語言都起于切近的人類需要,人類工作活動以及一般人類思想情感。如果高明人一旦窺見自然界活動和力量秘密,用傳統的語言來表達這種遠離尋常人的對象就不夠了,他要有一種精神的語言來表達才有特有的那種知覺”。——歌德。

同樣,“歌德”大師針對抽象主義哲學對詩的入侵也有其高論。他認為“自然高于一切,人為的觀念高于自然有損于詩歌”。許多人將哲學強加于詩歌,我不太喜歡,或以詩來證理是背離詩歌的。這類詩人“汪國真”就是典型一例。

文學要彰顯偉大的人格魅力,當下詩壇過于纖弱,更缺乏“獨立”品格。無論“西方”文體,還是國內“文本”誕生,人們就蜂擁而上,相互的模仿缺少創造的“文本”。遺憾地是“評論界”寂靜得可怕。人們看不到航標燈。詩歌至前、評論在后。所謂詩歌評論都是一種“事后總結”。

張成德簡介

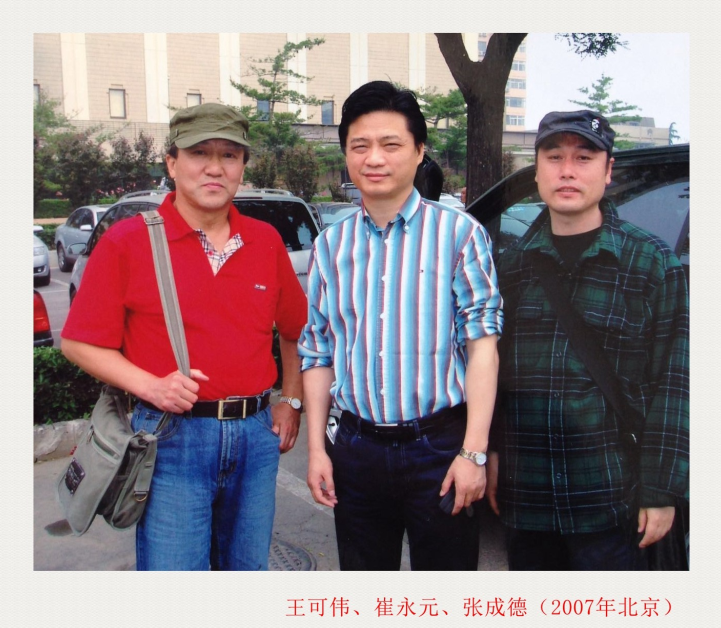

男,一九六三年出生,現任崔永元口述歷史研究中心連環畫館執行館長。書畫評論人、鑒賞家,曾著有《中國連環畫名家大追蹤》一書,詩集《述說》《世紀末城市最后一夜》。在《中國作家》《上海文學》《鐘山》《大家》《花城》《作家》《山花》《十月》《芙蓉》《詩刊》《青年文學》《詩選刊》《詩歌月刊》《中國詩人》《揚子江》《星星》《綠風》《詩潮》《長江文藝》及美國《一行》等國內外文學雜志,發表作品百余首,曾獲《詩歌月刊》2010-2011年度詩人獎,北京文藝網華文國際詩歌獎第一屆、二屆優秀獎、入選獎。《詩生活》“神性寫作第二屆天鐸長詩獎”得主。作品曾參加2013年鹿特丹國際詩歌節。作品被選入《世界文壇》《一行詩人作品選》《新死亡詩派20年專號》《當代青年新詩一千家》《智者喜宴·第三條道路經典詩人作品選》》《大詩歌》《2012中國最佳詩歌》《2013中國詩歌排行榜》《2014中國詩歌排行榜》。

來源:張后供稿

純貴坊酒業

純貴坊酒業