【訪談家】程小蓓訪談錄

誰的體內都有一條黃河

——張后訪談詩人程小蓓

張后:我不喜歡歸類,所以我想到什么就問什么,完全不拘一格,小蓓姐,我認為一個人成為詩人肯定不是偶然的,他(她)在童年里或成長的某一年齡段里一定遇到了什么不可思議或不為人知的事情?你的童年是怎樣的?

程小蓓:我的童年里有兩件事情對我影響極大,一是三歲時父母離婚,我跟爺爺奶奶長大。二是我奶奶工作的醫院里,有一名外科主任高大夫的死亡,深深影響我,下面我先講他:

我叫他高伯伯,是解放后從美國學成回來,禿頂,他太太是藥房的師藥。夫妻倆沒孩子,特別喜歡我。高伯伯有時就抱著我在膝上給人開處方,病人為著尊敬高大夫也就用了好的表情和贊美的語言對了我。我愿意就這樣長久地坐在他的腿上,收藏這些贊美。

那時候高伯伯告訴我,長大了呀,去考個醫學院,來接我的班。我想一定是這樣的。

后來,高伯伯戴了高帽子,在烈日當空的正午跪在廣場上。一張餐桌上撒了許多的碎玻璃和小石子,他的褲管挽到大腿,肉的膝蓋直接跪在碎玻璃上面,點點滴滴的血滲透出來。

我五歲多上小學一年級,放學路過廣場,看見了高伯伯。我不明白,瞪大眼睛,張大嘴,看著他被烈日曬紅的臉和那因了干渴而開裂的嘴唇。許久我合不上嘴。這時,已是快昏暈過去的高伯伯抬眼看見了我,想張嘴對我說什么,可終因少了潤滑的唾液沒能說出。

我飛似的往家里跑去。不知是為了聽到高伯伯到底要對她說什么?還是因看到高伯伯的確需要水喝?我將水壺灌滿水,又飛似地回到廣場,踮起腳尖,將水喂在高伯伯的嘴里。我想高伯伯自己端了水喝,可我發現高伯伯的手被反捆綁在身后,脖子上還掛了一塊牌子,上寫著“美國特務、外國反動權威”。我就只有一半撒在桌上一半喂進高伯伯的嘴里。這時,高伯伯能說話了:“快回家,快回家,不準再來了。快,快走。”

當時我很失望,他要對我說的就是這個?這失望懾住我幼小的心是那樣地痛,以致我多年都不能排解。

第二天,我奶奶在家里偷偷地、哽咽著哭泣,一點也不愿意別人知道地哭泣。這使得家里烏云密布,沉重的空氣讓我不堪重負,我也不明就理地跟著哭。奶奶看見我哭就趕緊止了自己,過來問為了什么哭?她說,為了奶奶哭而哭。

奶奶長嘆息一聲,說:“你高伯伯,昨晚,上吊自殺了。多好的人啦。怎么就想不通呢?”

說著奶奶又要哭。可終是忍住了,又說:“不能在外面提一個字,關于你高伯伯的。聽見了嗎?”

我被奶奶的嚴肅嚇住了,也被這突來的死訊弄懵了。那時我已經知道什么是上吊自殺,醫院里有好幾個,都是平常病人最喜歡的大夫。為了好奇,我還擠進人縫隙里看到過脖子上有紅印的死人,舌頭都歪在外面。但是我不能想象高伯伯也會是這副模樣。

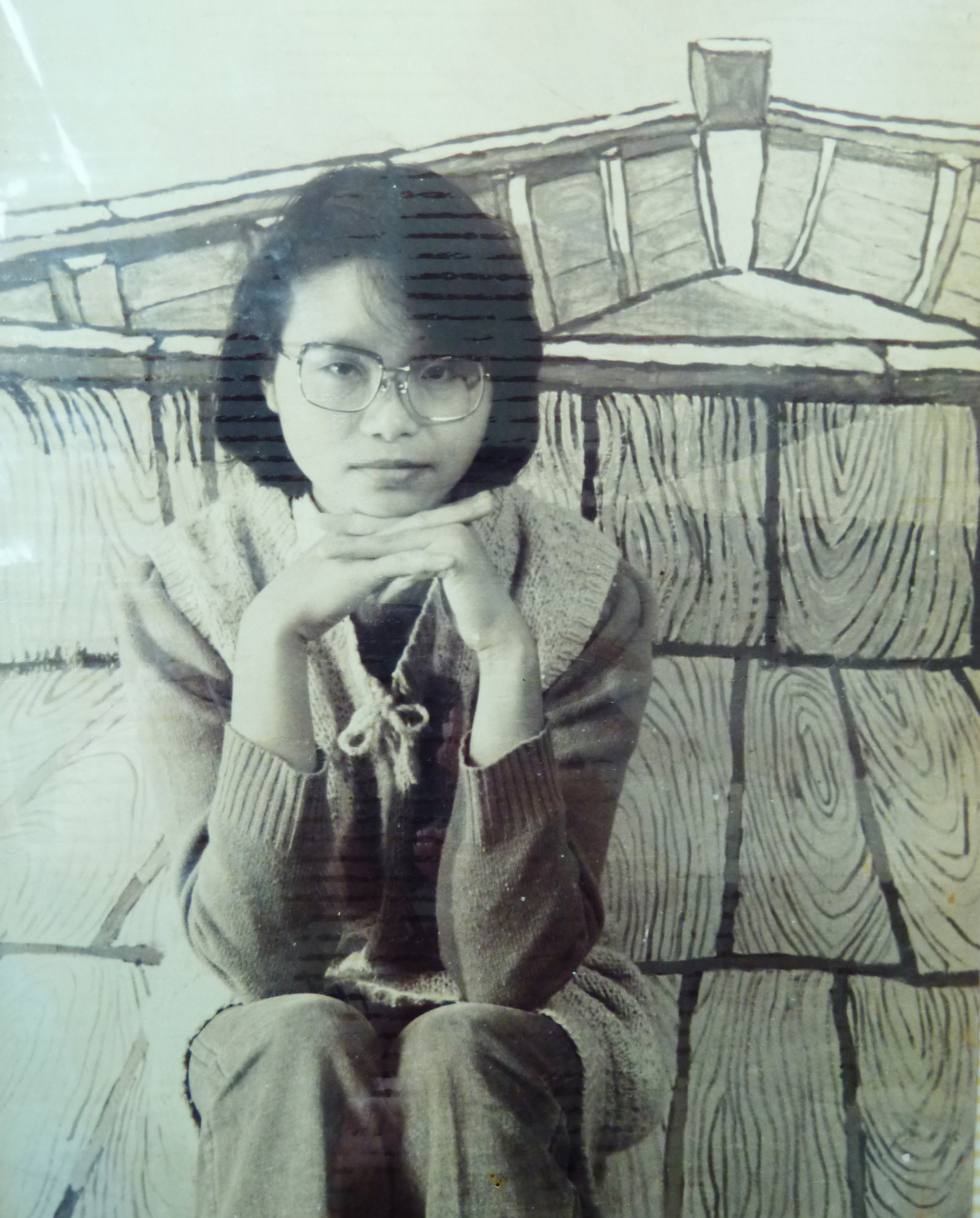

程小蓓17歲與父親、妹妹

一輩子我都沒忘了高伯伯在烈日下的臉和高伯伯笑著要我接他班的話。為此我后來當上了醫生。

可我也是一個詩人,這里有偶然的因素也有必然的因素。

說偶然的因素是一個胚胎的形成是偶然的。對藝術的敏感在很大程度上是由基因決定的。天生對語言的敏感、對聲音樂律的敏感、對視覺形象的敏感……并且有創作的欲望和激情。同一娘胎里生出來的子妹們,為何有的就對藝術沒有什么感覺呢?我認為這里有DNA組合的偶然性。

說到必然的因素,天生有著藝術敏感性的人,在他生長的過程中,有必須的教育、環境及能獲得的機會。由一個契機,可能是一本書,可能是一個人,可能是一個與詩有關的場域……就可能觸動他拿起筆來,并且不再放下。

我的童年是在醫院里長大,玩具幾乎都是注射器、聽診器、玻璃瓶、手術刀片之類的。我喜歡透明潔凈的東西,還因為注射器可以當水槍玩。我組織大家玩的游戲也多半我扮醫生伙伴們扮病人,我給他們聽診、打針什么的。這些與詩一點關系都沒有。

但我對語言和聲音從小就敏感,我奶奶醫院里的大夫們來自不同的地方,南腔北調的,我都能聽懂并模仿他們說話。當我學會簡譜后,只要聽誰哼唱一段樂曲,我能立刻將簡譜寫出來。后來識字了,書和筆就成了我最喜愛的東西,超過了那些醫療器械。

2010年程小蓓與劉麗安在美國威斯康辛大學與美國藝術家在一起

十歲之前我讀到的第一本詩集是匈牙利的《裴多菲詩選》,是文革我叔叔從工人俱樂部偸出來的精裝硬殼禁書。再后來我有了一本《勃朗寧夫人詩選》,這兩本書都是用牛皮紙包裝好了的,書脊處都有醫用膠布粘貼,發黃的白膠布上工整地寫著書名。這本詩集至今仍然在我的書架上,但有三十多年沒有取下它來了,上面還纏著醫用膠布,如一件過度穿舊的衣衫,有著許多補丁。我說這些細節,就是想說我是與生俱來就有對詩的喜好。

后來我當了醫生也是這樣,病人來了我看病開處方,病人走了我將處方翻過來寫詩,院長批評了也不管用,詩歌擋都擋不住地來到我的筆尖。這是必然的。

張后:在上世紀八十年代里,同屬于四川方面的詩人群,我曾讀過你許多詩歌。我一直以為你是四川籍詩人,也許是我模糊的記憶造成的某種錯誤。現在才知道你是江西人。但后來不知出于什么原因,好像慢慢讀的少了,你好像淡出了讀者視線?你去哪了?或者你做什么去了?如果這些不算個人隱私的話?

程小蓓:我在成都二十年,說我是四川詩人群體里的人,也沒錯。況且我是在四川開始的詩歌創作。四川的確是一個產生詩人及藝術家比例大于其它省份的地方。

1989年我的孩子出生后,寫詩就少了。我能找到的原因是我得了很嚴重的產后抑郁癥。那些年我還去過精神神經科找醫生看病,給我開了抗抑郁藥阿普唑侖,一點用都沒有。那時候這方面的專家、心理醫生幾乎是一個空白。當我漸漸好一點的時候,我開始讀弗洛依德、榮格……自己對自己進行診療。

2012與崔衛平、徐曉、藍藍、文慧、李媚、陸曉婭、于華、王小平等體驗現代舞蹈

讀這些心理學方面的書,也對我的醫生工作帶來了益處。后來我從婦產科轉到內科門診工作,主要研究和診療“無體癥性疼痛”的精神神經癥,才發現這類病人門診上非常多。臨床檢查、化驗室檢查什么毛病沒有,可他就是這痛那痛的,有些還會伴有無菌性腹瀉、尿頻尿急等。但凡他想像的到的癥狀都有可能出現,但就是查不出器質性的病變來。我花了大量的時間和精力收集這方面的病例,發現抑郁癥患者智商都比一般人高,“無體癥性疼痛”患者一般都多疑、敏感、固執……而且這類人群里幾乎都有不完美的童年。我用了4~5年時間收集并編寫一部很長很龐大的臨床心理學著作《臨床無因疼痛案例總結》。這不是由一個人的力量來完成的東西,它應該有一個臨床科研團隊。另外,寫這樣的東西我沒什么成就感,只是一種責任驅使我寫作,不能帶給我愉悅,反給我帶來壓力和焦躁。所以,最終也沒有編寫完成。對我來說,它實在是一個太龐大的工程。超過了我后來組建30000平方米的藝術家基地。

說了半天,我成不了一個醫學家,雖然我從小就喜歡,當真正干上了這一行時,發現這種不是一個人能完成的事不適合我。它受限于諸多的科學要求與標準,受限于病人及其它科室醫生的配合……而我更喜歡干一個人能獨立完成的活。

我也成不了一個商人,因生存問題有幾年我下海了。這個海是一個巨大的人之海,與各色人等打交道我有心理障礙,幾乎可以說有“社交恐懼癥”。一個不善于與人打交道的人,硬要去干必須與人圓潤的事,故此我差錯百出。因此受到他人之暗箭便是自然的了。

在這個時間段里,我寫了兩本長篇小說《你瘋了》、《無奈》……內容都與這個時期的經歷及心理旅程相關。另外,不寫詩的日子里我還整理出版了我的攝影集《活路》;組織建造20000平方米的“上苑藝術館”,并結集出版了記實文獻圖書《建筑日記》。

我只能干一個人能獨立完成的事情,或簡單地與一些年輕藝術家打交道,組織并幫助他們的藝術創作與交流。這是我擅長的。我這里說的年輕藝術家,一定是那種還在執著于藝術創作道路上的人,希望在路上伴他們一程。

與藝術沒有關系和不寫詩的日子是黑暗的日子。

張后:順便也談談你當年的詩歌環境?都和哪些人在一起玩詩歌?古今中外受誰的影響最深?

程小蓓:我寫詩與當時的四川詩歌環境好象沒什么關系。一直是自己寫自己的,后來與非非詩歌圈的人認識后,有過一些語言上的試驗,但覺得那并不是我自己生命里生長出來的東西。

我在1989年算是中國比較火的女詩人,那年我參加《詩刊》社組織的青春詩會,一年在《詩刊》上發兩次頭條組詩,比較少有。 但我想并不是得益我的詩寫的如何如何好,主要得益于我的詩歌題材恰好適合于放在頭條而已。這點我有自知之明。

……后來認識了孫文波,他對我的影響應該是最大的。通過他我認識了柏樺、張棗……這兩個人的詩我特別喜歡,但并沒有受到他們的影響。另外就是杜甫、陀思妥耶夫斯基……這些能夠準確描述和表達痛苦、悲劇的詩人和作家,對我的影響很大。我認為這是氣質與血液中某些元素在起作用,我不太喜歡喜劇或浪漫的東西。

那時候詩人是國家的“敏感病毒”,聽說有國安的人常常混跡于這個人群里。不過我的寫作從來都是在自己的世界里挖東西,我是當下這個時代里活的很真實的一個人,素面對人——也就是沒有假面具、沒有身份感,面對毛澤東和面對我村子里的村民是一個樣。當把我自己挖到底并寫透了,就是這個時代真實的一個縮影。如某個季節大海里的一滴水,它的化學成分就是那個季節里大海中所有水的成分。

張后:讀你的詩歌,會給我很深刻的印象,你有一種使命感?比如《誰的體內有一條悲傷的黃河》這樣的題目,比如“就像遺囑,要寫在死亡之前”這樣的句子,當然我不是單指這一首,我是總體而感,這種使命感,致使你的文字之間有一種爆破般的質感,有棱、有角,換一種話來說,錐子一般讓人拼命往肉里扎,讓人疼,讓人瘋,讓人嘆息。也許我說的不一定對,或理解的有偏差,我就拋個題目,你大可以為之一辯?寫寫你對詩的理解和看法?

程小蓓:你的這些看法來自于我的《99首情詩和1首絕望的歌》,你說的很對,因為那些詞語也在往我的肉里扎,讓我痛,讓我瘋……

我骨子里就是一個比別人能更多看到痛苦的人,不知這是否與我從小在醫院里長大有關?在那里我幾乎天天能看到死亡降臨到這個或那個病人的身上,并隨之而來的親人們的哀嚎。哪怕是我后來呆的時間比較長的婦產科,那里是生命降生的地方,應該是喜慶的,但不知為什么,我記憶里仍然是悲苦的畫面多于喜慶的畫面。如生了女孩的產婦沒人照料,我媽為得不到食物的產婦送去荷包蛋時,產婦悲傷而感激的淚水;上海知青悲劇式的愛情,在終止孕辰時雙方無奈的眼神……

2007年程小蓓與孫文波

但我知道的更清楚的是,父母離婚對我所造成的傷害超出了他們的想象。所以,我對于家的完整有著病態的堅守,如果它破裂就會有著比求生欲極強的人,在死亡到來前更尖銳的疼痛和絕望。

我認為人的一生就是承受苦難的一生。不是我的痛苦比別人更多,但我比一般人更能承受苦難,只有能夠承受苦難的人才能面對痛苦從容寫作。如陀思妥耶夫斯基在監獄里做苦役十多年,他用腦子記錄下了這些素材,出來后他寫出的作品,成為人類的財富。

生活所帶給我們的欣喜與痛苦都是我藝術創作的材料,但我的詩歌、我的攝影、我的小說、我的紀實檔案……所收集、記錄與描繪的都是我自己親歷的痛苦,或我眼睛看到的苦難。只有這些是刻骨銘心的,只有這些讓我有創作的沖動。

我極少面對喜慶場面掏出我的相機,我極少因為快樂拿起我的筆來描述,我極少因為歡愉而書寫詩歌……在我看來這些是短暫的,就如性高潮這種原始的愉悅,最多也就幾分鐘,剩下的時間只能是對它的期待,而這種期待就是痛苦。我相信愛情,但我也相信繁殖需求是愛情的美麗藝術表達,面對生物學,人是自作多情的,而且有時會使我如上帝一樣發笑。為此我認為它們不值得我為其花費時間去寫作,也沒有藝術創作的沖動。

我注定不會有“掩耳盜鈴”似的人生,明明死亡擺在每一個人前面,可沒人愿意拿眼睛去看;明明衰老會帶給我們越來越無望的時間,可健壯時只描述輝煌的未來……我的寫作忠實于我自己,讓這些終極的思考與感受從我的筆端流出,太陽就高高升起在我的心中,并且會在我的墓地上永遠不落。

張后:說點題外話,我喜歡你拍的那些江西老宅的相片,對于江西,我僅知道景德鎮、南昌和婺源,談談你的故鄉及你的家族好嗎?

程小蓓:我父母離婚后,我在爺爺奶奶家長大。我爺爺根紅苗正,是劉少奇當年在安源煤礦發動大罷工時的地下黨員,我奶奶是礦山醫院的醫生。所以我小時候大多時間是在江西萍鄉。

我外婆家則來自于江西吉安。我拍的江西老宅就是吉安我外婆家的村子。那是一個很有文化傳統要求的村子,非常多精美的祠堂祭奠著祖先和功成名就的先人。那里的人非常看重名譽和功績。但我和這個村子沒什么關系,也就最近幾年常去看一看。

這個村子里有我的一些遠親,去了住在表叔家,他是個鄉村醫生(看來我的家族里醫生是主要職業)。他和我說起我外婆的事,我外婆就是一個特別能承受苦難的人。十八歲,她的丈夫(我外公)就去世了,膝下有兩個女兒,大女兒因饑餓生病,她迫不得已將小女兒(我母親)帶到市場上去賣。被當時在國民黨法院里工作的我后來的外公買回了家。四十多年后她終于找到了我母親,因此我見過她一回,印象深刻。面對她的外孫女,她只說了一件事,就是我后外公抱走我母親時,我后外婆只給了她一升米,不管她如何央求,我后外婆頭也不回地跟在后外公身后走了。結果,在她失去她的小女兒之后,她的大女兒仍然沒有能夠救活。為此她詛咒我后外婆四十多年。她一個人靠當傭人孤獨地活到七十多歲。

解放后,我的后外公因為是國民政府里的人,當然就是地富反壞右了。我媽也因此下放到鄉下的衛生院里工作。但我后外公由于也是當地有名的書法師。江西是一個非常注重喪葬婚慶這類儀式的地方,這樣我外公就有了生活的來源。他就靠給這樣新人或死人寫字、畫像謀生。我在寒暑假不是在我媽的醫院里,就是看他畫肖像。

關于我的家族,太多的故事,太復雜的關系,我在長篇小說《你瘋了》里有更詳細的記錄。

程小蓓1周歲

張后:你做了多少年醫生?哪一類醫生?不會是使用手術刀那種吧?我看安東尼奧尼《中國》,那里有一個婦產科剖腹產的鏡頭,用兩根鋼針,從女人肚子上穿過,起止疼作用,然后就見醫生用手術刀朝肚子“刷拉”一聲,拉了一個大口子,當時我的頭發就直豎起來了。我最害怕拿手術刀的醫生?覺得他們特別“狠”。你呢?你“狠”不“狠”?

程小蓓:正兒八經干二十多年的醫生,前十年差不多是在婦產科,后十年是在內科偏精神神經方面的門診。但是說起來還真是比較特殊,由于奶奶、媽媽都是醫生,其實在我讀初中期間的寒暑假就開始上“赤腳醫生”訓練班了,教師都是江西醫學院當年下放的教授。高中期間的寒暑假就跟著我媽她們醫院的醫療隊下鄉給人做“計劃生育”手術。

一個十五、六歲的少女,就開始在尸體上學習解剖學、生理、病理、藥理……十七、八歲就開始在婦產科做實習醫生……你肯定想不到一個十幾歲的姑娘能夠成為“計劃生育手術”的高手,技術與知識遠遠超過當時許多“赤腳醫生”。

一九七十年代未,中國開始強制執行“計劃生育政策”,我們就是執行者。我媽所在的地區組織“計劃生育醫療隊”,我媽是醫院的婦產科主任,由她帶隊,我也被編入,隨隊下鄉。那時我已有過三年季節性的醫學基礎學習,出發之前,我媽丟給我一本《計劃生育手術圖譜》。我非常認真地看完了,并且爛熟于心。“計劃生育醫療隊”約十人左右,帶著醫療器械,坐在拖拉機上突突到一個個的村子,那時候叫大隊,我們一般都在村小學里搭建 “手術室”。就是在教室里將四張課桌拼攏,作成手術臺,上面鋪上白床單,上面也將白床單的四個角用繩子牽著成天花板,邊上再有一張桌子放手術器械。一個教室一般搭三個臺,“手術臺”兩邊各一大夫,等著育齡婦女躺上去。

大隊書記和婦女主任則負責組織村里的育齡婦女,我看到她們臉含怨怒,被無奈地驅趕著來到村小學。在外面排成一條長龍,三個一輪地進到“手術室”里來。

起先我和我媽是一臺,我當助手,幫她拉釣、遞剪子和鉗子,縫合……她是在給我做示范。第二臺手術時,她就試著讓我當主刀。我很讓她欣慰,第一次就準確無誤地完成了手術。到第七臺手術時,我已經是完美的“計劃生育手術”高手了。因為面對滿臉哀怨的婦女們我心里難受,我想盡可能少地讓她們受苦。于是,我追求傷口最小(只縫一針,其他大夫是兩針,有時是三針),速度最快,痛苦和傷害就最少。后來,我幾乎平均十二分鐘一臺手術,手術完成后,病人自已走回家。同一個教室里另外兩個臺子上的大夫做一臺手術,我已經完成了兩臺。

結果,消息一傳開,外面等候手術的婦女們就只愿上我的手術臺了。

想想我還真的比一般人更“狠”,有當醫生的天賦,一個好醫生首先要有扎實的醫學基礎知識,我十五歲開始學習的那些醫學基礎知識,象刀一樣刻在了我的腦袋里,是我一生的養分。其次要有對生命的尊重,面對病人要認真和有責任心。最后是綜合分析能力、敏銳的判斷能力、善于總結臨床案例(經驗積累)、良好的心理素質……到果斷的處理能力。也就是你說的“狠”。婦產科大夫沒有這些素質,那病人就遭殃了。

張后:我大概2008年或2009年開始來上苑玩,有時看到你,“蓬頭垢面”的忙前忙后,覺得你特別不容易,操持和打理這么大一個藝術館,自己還要保持旺盛的創作精力,時不時還要跨界一番,真不是一般人可以做得到的,難以想像你是如何分配這些時間的?

程小蓓:這首先得感謝上天,給了我健康的身體和旺盛的創作力。

說來我喜歡的東西的確很多,建設藝術館建筑群時我完成了我小時候想當建筑設計師的愿望,那幾年在建筑師與建筑工人圈子里混,自己也畫起了建筑方案圖;藝術館建設完成了,天天在畫家圈子里混,忍不住也跟著畫起來……其實,我想象不出那些一天到晚說沒時間的人,我好象只要我想干什么總有時間一樣。我早晨起來先放音樂,同時打開了電腦,先寫點什么,可能一、二個小時。早餐之后我到畫室里開始畫畫,可能一搞就是三、四個小時,餓了,下去吃飯。下午可能關心一下藝術館的工作與活動安排,也可能上網東看西看。晚上有一個小時我彈彈琴,之后我QQ我兒子,再之后我看電影到深夜。沒有覺得如你說的好象多么多么地不容易,當然說的是現在。

或許你說的是那些年的確是有很多煩惱事。不過我這人很皮實,而且忘性大,永遠活在當下。這話聽著怎么這么熟呢。

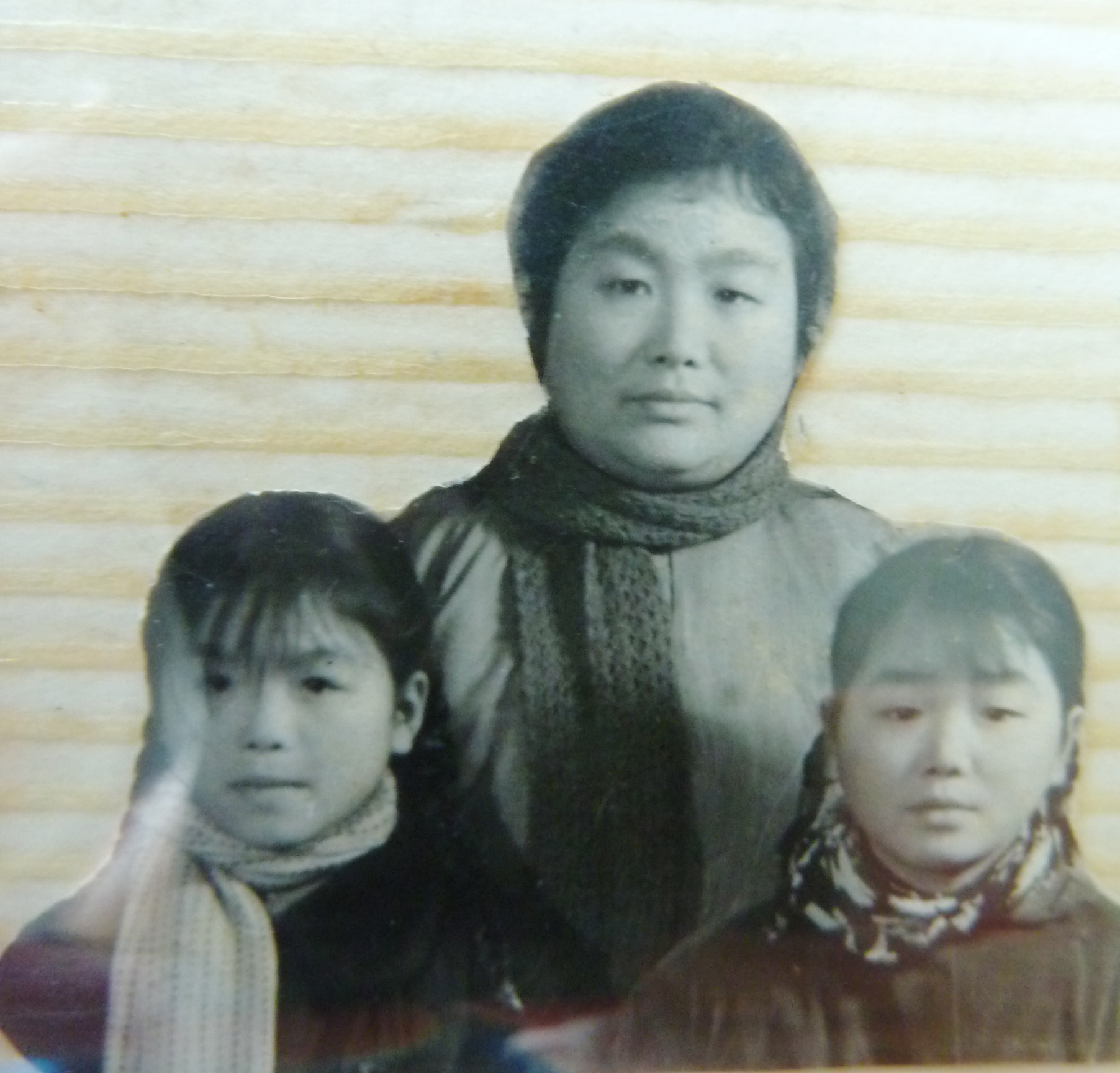

程小蓓10歲與媽媽妹妹合影

張后:現在到處都喜歡提倡什么什么“精神”,如果讓你提出一個“上苑精神”你覺得怎么樣?反正我是被上苑這里面的“人文氣氛”所吸引來的,報到那天,我向你陳述過,我喜歡上苑,喜歡這里有一圈像你程小蓓、藍藍、蔣浩、何三坡、秦曉宇、胡赳赳這些詩人,我愿意我的記憶里有你們這些人的身影和氣息,和你們有過一陣接觸,生命的任何一個角落都倍覺溫暖。我忽然這樣認為,上苑是一個有機會可以讓藝術生命提升或爆發的地方?你認為呢?

程小蓓:謝謝你這么說!也代藍藍、蔣浩、何三坡、秦曉宇、胡赳赳等詩人謝謝你喜歡他們,我也喜歡這幫哥們。

你說“上苑精神”,我更想說上苑有真純的生命力,與世俗不太搭界的自然藝術生命。所有有意味的藝術形式,在這里都能得到充分的尊重與創作鼓勵。就你說的這群哥們也是如此,你能從他們的作品看到他們對藝術的真誠與藝術創作能力。

上苑是一個特別適合搞創作的地方。真正在生命里需要藝術的人,到了這里就有創作的沖動與激變藝術生命的機會。千萬別給上苑戴上不適合于它的帽子,拿一般的社會共識的標準來衡量上苑藝術館。

有一種社會評判這些年里不斷有人給我提出來,如應該請一些功成名就的藝術家來,請一些名家來講座……還有說現在這里大多都是一些青澀駐館藝術家,應該吸納一些更成熟的藝術家過來……云云。

我想告訴大家:你如果已經很成功了,我們決不是那種抬轎子的人,也不是那個錦上添花的人。但如果你是那個在雪中還緊握畫筆的人,我們一定是那個給你送碳的人,給你搭帳篷的人,并且就此為你心中那顆正在成長的藝術之樹澆水施肥的人。這就是我們正在干的事,而且就這樣干下去了。

上苑藝術館的宗旨是 :提倡和推動在野的,以具有創造性與詩性語言特質的,和藝術家生存的“現在”相關的,真實生命體驗為創作“沖動”的藝術創作。更注重跨界的藝術合作與推動,更注重對年青藝術家的扶持與成長互助。

2014程小蓓繪畫作品參展《上苑女畫家》今日美術館展覽現場

張后:那天我們聊了很多,也聊了一些關于馬雁的人和事,對我很是震憾,有可能上苑是馬雁臨終前最后逗留的“天堂”,在她魂歸的時候,我希望她來這里看看大家。我建議上苑可以給馬雁曾居過的房間保存下來,放上她的詩集、文稿、使用過的東西,布置一個紀念室之類的場所?供后人永久瞻仰、憑吊。你說呢?

程小蓓:馬雁的工作室始終是一個詩人的工作室,她之后是夢亦非……另外,由劉麗安贊助出版的《馬雁詩集》、《馬雁散文集》已經在這里了。每一個駐館的詩人來到她工作和生活過的上苑藝術館,都能看到她寫的書,同時又能寫出另外的作品來,這就是最好的紀念。

上苑藝術館有一個最大的特點,就是很少做那種只注重形式和口號一類的工作。而且,也不以普遍的社會價值標準來權衡和左右自己的行為。踏踏實實做點沒人想做的,能夠推動藝術朝前走一點點的,瑣碎、細小但對某些有價值的小人物有用的實事。不抱怨、不指責、不太過張揚,現在、眼下就邁開腳步,用行動去做便好。

張后:2012年你最想做的一件事是什么?

程小蓓:2012年我想通過完成五十個詩人朋友的油畫肖像,以獲得對于油畫語言的認知能力,從而能夠更好地與駐館藝術家產生“肢體”上的理解。另外,幫助實現駐館藝術家們的一些創作、交流與展示的愿望。

張后:你最近突然像火山爆發一樣寫了那么多的情詩,讓人吃驚你的高產。我也一直寫情詩,2009年我出了本100首情詩選《紙上玫瑰》,但我的情詩特別平淡,沒什么,有時我特別懷疑我自己,我是否是一個沒有激情的人?或缺乏激情的詩人?也許我的生活太平淡了,有時我看這個世界都覺得很沒勁,你呢?不知你的激情從何處而來?或者換句話來說寫情詩一定需要激情嗎?

程小蓓:沒有情的情詩是怎么樣的?我還真不知道。但是否一定要起伏跌宕的激情,那倒不一定。其實勃朗寧夫人的詩大多都是些平靜、瑣碎的情詩,只要情是真的就好。我那100首情詩并不都是一年里的詩,有一大部分是這些年里陸陸續續寫的,只是集中整理修改后發出來而已。

張后:細品你的詩歌,覺得你柔情似水,敢愛敢恨,是一個胸懷坦蕩的大寫意的女人。一般我最后一個問題,都是問人家為什么寫詩?這次我變了,我想問你究竟什么叫愛情?抑或愛情與詩的關系?

程小蓓:我有時候將這個問題歸為生物學的問題,但從生物化學上來說就太沒有詩意了。我的多重身份時常也讓自己亂了套,一個醫生用科學方式來解讀愛情時,那就是生殖需要。如果以一個常人來說,是一種雙向情感需求與贈予。

對我來說愛情是——對于“家”的人員組合的固定保守,以求遺忘童年的創傷。其實這個問題很多時候對我是心理學問題。孫文波另愛更年輕的姑娘,這不是什么大錯。我借題發揮只是一種宣泄方式,孫文波成了我寫情詩的激觸點。

所以我的情詩,由著性子來的時候多一些。這個時候我放棄了醫生的職業敏感,而抱緊了童年的創傷記憶,并將它發揚光大,延伸到成年的經驗之中,放肆到詩歌的詞語之中。

2012年8月上苑

程小蓓簡介:

江西省吉安人。女詩人、作家、藝術活動策劃人。上苑藝術館館長。自上世紀八十年代開始,在從醫的同時,創作出大量詩歌作品,出版詩集《熱愛生活》《一支偷來的筆》《她跑進跑出》;1997年開始寫小說,出版長篇小說《無奈的生命》、《你瘋了!》。

程小蓓在2007年組織和創建了,中國首個“國際駐館創作計劃”。為來自世界各地的藝術家提供免費的工作室和展示空間。每年有上千名藝術家提出申請,程小蓓組織藝術家、專家團隊,對申請人進行審核,在美術、詩歌、音樂、攝影、藝術批評、影視、舞臺、建筑設計等不同的藝術領域里,選拔三十多名優秀藝術家進行為期一年的駐館創作。

張后簡介:

中國著名獨立詩人、高產作家。曾被評為1917--2016影響中國百年“新銳詩人”。其作品以情詩為主,意象奇幻,視角新穎,充滿新唐詩之美。擁有廣泛的讀者,素有“夢幻之王”之美譽。并獲過多種獎項,2017年獲得網絡文學詩歌組銀獎。并著有歷史小說春秋三大霸主系列:《雄飆霸主齊桓公》《威凌霸主晉文公》《荊楚霸主楚莊王》(1998)、長篇小說《再紅顏一點》(2004)《像鳥一樣飛》(2003年)、詩集《少女和鷹》(2004)《夢幻的外套》(2007)《紙上玫瑰》(2008)《牙齒內的夜色》(2005)《張后網絡詩選》(2005)《草尖上的蝴蝶》(2005)《獨自呢喃》(2012)及《三人詩選》(田力、張后、韓永合著2002)《叢林七子》(羅唐生、楊然、張后、趙福治、北塔、周占林、張嘉泉合著2013)、散文集《月光下的水影》(張后、海沫合著1995)、隨筆集《詩人之夢》(2015)。《張后訪談錄——訪談詩人中國》(2012)、訪談錄《詩人往事》(2015)。2012年自編自導自演中國首部以詩人海子拍攝的詩電影《海子傳說》。2016年創辦中國唯一訪談類專刊《訪談家》。現居北京。

來源:張后供稿

純貴坊酒業

純貴坊酒業