詩人心靈的“鄉(xiāng)井土”

——讀周瑟瑟詩集《暴雨將至》

李天靖

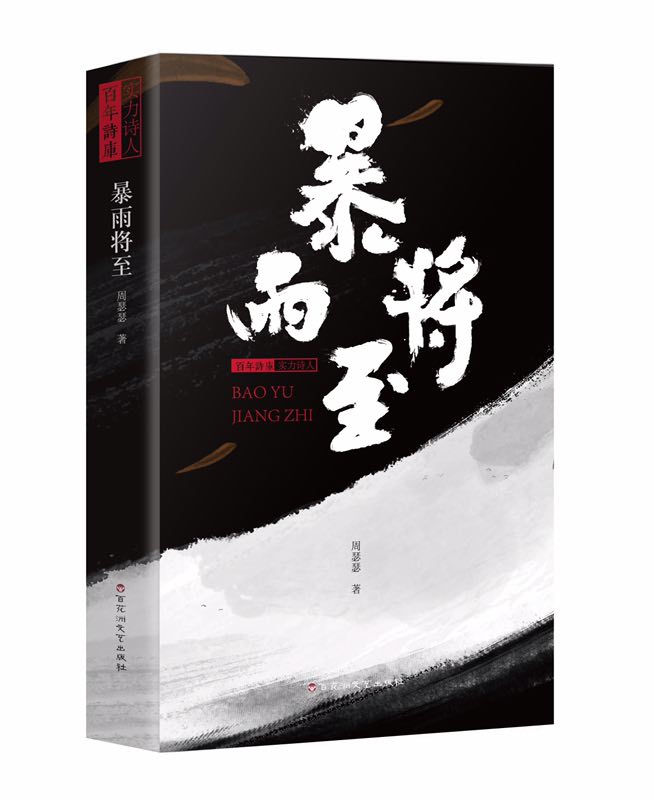

詩人周瑟瑟的詩集《暴雨將至》2017年8月由百花洲文藝出版社出版。封面的2/3掠過濃黑的烏云,幾片尖如湖南紅椒的葉子失魂落魄的在烏云上飄飛,烏云斜穿書脊一直覆蓋至?xí)蟮恼麄€封底;封面的1/3是烏云下白茫茫的雨區(qū),令人駭怕的滾滾烏云壓來,暴雨將至……“暴雨將至”抑或是一種隱喻,詩人的內(nèi)心被栗山雙親永逝巨大的誅心之慟所籠罩,至深至切至愛的追念不能自已——“不堪日出的重量”的虛妄,“割掉樹的頭顱/然后掛在電線上/像愛在晃動”,心靈的恍惚與戰(zhàn)栗,生命猝然被撕開了瀑口,悲悼如不擇而來的狂瀾,直瀉而下又幽邃無聲直抵心靈的深谷,“暴雨將至/風(fēng)吹烏云/也吹著離開的人”, 他不能承受之重的悲鳴而離開……

詩人周瑟瑟詩歌創(chuàng)作始于1985年。500頁厚重的詩集《暴雨將至》是詩人30余年詩歌創(chuàng)作心血的結(jié)晶。全書共7輯。各輯前可見他的書法作品,散逸不羈、拙而質(zhì)樸、古道猶存,字如其人。他寄來大著,發(fā)微信要我寫點文字,我欣然命筆。讀詩集我喜歡從最后讀起,第七輯“木梯”。他的墨寶“自有山河壯,還依禮樂淳”,落款:丁酉夏栗山瑟瑟書,鈐一章。最后一首《窮人的女兒》的末兩句“我無限熱愛的只是窮人/我不斷感恩的也是生活本身”,可見他平民或曰草根性的立場,與一顆感恩生活的純樸之心。末二首《田園》的最后四句“在山水之間照見內(nèi)心/打開鮮果/好呵/這里面住滿了干凈的孩子”,見他至樸的詩學(xué)追求,這是他的初心。周瑟瑟先生最早的詩就具有一種思辯的力量。他敏銳而具有不屈的天性,于自然混莽之氣中見他一顆質(zhì)樸、純真與悲憫的情懷。早期的詩作兼具神性的寫作:“今天瑞雪是神的手/輕托我感恩的頭/對著低低的灰空,哭泣”(《十二月八日》),適于對于神的恩澤與苦難的冥想。這一輯他的心性孕生“一匹馬”“犀牛”“鷹”與“雪”等意象,莫不是他內(nèi)心的自己。“靠內(nèi)心的影子渡過河水/為窮人運送金子”(《和一匹馬相處》;《犀牛》這個實存與虛無的混合的假想物,又見“秘密的金子,細(xì)小的野花/它視而不見,沿著原始的足跡”。當(dāng)意象獲得了詩意的內(nèi)涵,它們就超越它們本身的性質(zhì)具有更廣泛更概括的社會的人生的意義了。另外,第七輯《木梯》是最重要的一首。“木梯”這個的意象,作為一遁身之物,含多重意義的指向,表現(xiàn)了詩人“生活在別處”的年少之志,卻又“不能不再搬動你(梯子)發(fā)黑的灰燼/我不能不再折斷欲望的出路”,始終困于栗山祖屋、父親的庭訓(xùn),與以“木梯”越墻出離的矛盾的內(nèi)心掙扎。

唯楚有才。他的詩內(nèi)容豐富駁雜。

第6輯“一瞬間”。“一瞬間的憂慮/一瞬間推開地窖的鐵門/一瞬間的美酒與謀殺的情人/一瞬間的重逢//被飛逝的詩篇擊倒”(《一瞬間》)。表達詩人瞬間的靈感,非收斂的,而是彌散的,匪夷所思的,卻一一被“飛逝的詩篇擊倒”,一瞬間的感覺即為一篇篇詩歌。這一輯,是青春浪漫期至中年的寫作。《哀傷的鐵器》是一首復(fù)雜的詩,表達了于污穢生活之流中對于圣潔向往的不能與無力而哀傷,以及內(nèi)心黑暗的反抗,“我是哀傷的榜樣,手握斧柄/砍下黑夜里悲泣的白浪”;以及《木》《昆蟲》《懷抱著清風(fēng)》《哭泣的敵人》等,體現(xiàn)了詩人對世界認(rèn)識的漸次深刻,以及毅然決然的生活態(tài)度;夢幻的愛的渴望 “我呷花的嘴唇像火一樣燒紅了黎明”(《花中一夜》);《蜥蜴》中寫道:“蜥蜴同時表達了我對光的自戀,對血的渴望/在寒冷的深秋,蜥蜴在尋找我的床榻”以及向昆蟲學(xué)習(xí)的詩藝追求,“我熱愛昆蟲的觸覺/它們是真實而細(xì)小的/在與我的詩相抵觸的時候/我反省了一生”。

第5輯“草枯了”。詩人以“枯草”自擬,“我清瘦的面容像一叢枯草”,與世無爭,但生活的“涼意像刀子在夜里割我的喉結(jié)”;“肉身在午睡”“運草的拖拉機如我的靈魂,在突突突地叫喊”——樹欲靜而風(fēng)不止。沒法子,他的心沒法靜下來。這輯是詩人從詞語寫作轉(zhuǎn)為口語寫作的伊始,直至第1輯。語言一變,純口語了——此一變,對詩人而言非同小可。選擇不同的語言形式,大抵都是創(chuàng)造。自此之后,詩人的口語大行其道。

此輯第一首《湖南大雪,野獸盡孝》,寫2008年2月2日湖南大雪,詩人遠(yuǎn)在北京,夢見30年前的一只野獸替他盡孝。身陷于時間的恍惚之中,“野獸靜坐在老媽媽的床頭/替我盡孝,野獸啊我們是少年的敵人/到了中年我才知道故鄉(xiāng)的野獸多么善良”。夢中的“野獸”即詩人自己——它穿過了50年不遇的大雪,在屋前的水塘邊……像我一樣突然發(fā)出低沉的哭叫”。這輯還寫了些自省、自律、自潔的詩,如《菠菜》《晚霞染紅西山》《薄荷薄荷》等,不忘初心。一首詠物詩《蝙蝠》敘述的復(fù)雜性是口語詩所不及的,刻畫它的飛動“蝙蝠本身是黑夜的一部分/它的飛動使黑夜更黑”,描述它的叫聲“它們的叫聲像鹽罐一樣變得明亮”等,哈,是這一輯的另類。

又寫了向《杜甫致敬》等五首。似用小說的技法,饕餮的細(xì)節(jié)與“我”的感念交融在一起,使杜甫當(dāng)時的生活場景更加鮮活。《幕府生活》寫“你53歲穿著難堪的軍衣/我39歲每天跑步/偶有朗誦,都是與時代無關(guān)的詩句”,不無反諷;《草堂生活》“燕子在風(fēng)中跳舞,鷗鳥在水上漂浮/它們的嘴臉與逃難的人民有幾分相像”,定格為離亂的風(fēng)景;《流亡生活》“杜甫夾雜在兵馬中小跑,那一年還跑得動/過兩年他就病了。”“李氏江山在他的詩里長出蓬蒿/祖國在馬背上顛簸,詩人含在鳥的嘴里/女兒餓得啼哭,男孩抱住杜甫的后腿,要求寫家書”一系列創(chuàng)造性逼真的細(xì)節(jié),極為生動,卻又不無辛酸;亦如《長安十年》“十年啊,前九年杜甫飲酒獻詩,最后一年逃離了長安”“奉先哭聲一片,你的哭聲里夾雜凍死的骨頭”,《收復(fù)長安》“第二天王維赦免無罪/與杜甫抱頭痛哭兄弟雅堂室喜歡吹捧/我們還是在朝謁詩與奉和詩里活命吧”的反諷。

從第4輯“性本愛丘山”直至第1輯“眼睛片上有鹽”,我們可以讀到詩人更多出色的口語詩。詩人的鄉(xiāng)井土,是故園的生活場景、習(xí)俗和風(fēng)物,皆觸目成詩。第1輯《元旦煮粥》是開卷詩,一首悼念母親的詩:“今日宜靜/宜煮粥,早早起床/淘米。米的清香/是媽媽散發(fā)的清香”;“在元旦,不宜哭泣/不宜低頭/任臉上的白粥流淌”,任由一種至深痛楚的宣泄。詩人于2017年還寫了許多悼念母親的詩,如《今天的陽光》“我感到陽光的手/在撫摸我的額頭”,《這樣的想象何其美好》“母親搖晃著起身/一下子就撲到我懷里/何其美好/超過了我對母親/離世的悲傷”,《眼鏡片上的鹽》“我眼鏡片上的鹽/是她(母親)為這悲傷的世界/流出來的”,《搖椅》“陽光從遙遠(yuǎn)的地方/走來,撲到我身上/就像死去不久的父母”…… 詩人沉浸在喪母的巨大悲痛之中,還寫了諸如《悲傷的天空》《孤哀子泣念》《我想回家》《死亡是如此親切》《晴朗的夜空》《雪的味道》《柔軟的心》《最后的體溫》《死亡的翅膀》《長沙的早晨》《晚稻》《雨的故鄉(xiāng)》《落地》《鞋子里冒煙》《彌留之際》《人散后》《請原諒我不祝你新年快樂》《我的心靜悄悄》《我想回家》《媽媽》《夜鳥》;以及懷念父母的《鴿子》《睡在父親離世的床上》《林中鳥》《夢中鶴》等等。因為,父母一次次重生,在他一首首含淚的寫作中……

除此之外,生活仍在繼續(xù)。一首《春熙路》,從走過到人飛過春熙路,到貓飛過的轉(zhuǎn)換,即由從現(xiàn)實到夢幻的飛躍,“飛過春熙路的人/在夢中一直飛/飛過春熙路的貓/眼睛里的憂郁一閃/背部線條明朗好像埋了一根/彎曲的鐵絲”,給人以互襯之美,表現(xiàn)詩人內(nèi)心的堅韌,對希望飛躍的憧憬。《春日食春芽》異想天開地寫泥土、石頭、河水,所有的舊物不發(fā)芽,“不發(fā)芽的是奔跑的拖拉機”,到吃了春芽后“我看見小飯店/門外的成都/在發(fā)芽”,詩心的一派童真,他內(nèi)心的另一個詩人看見的真實世界是超現(xiàn)實的。

他的生命經(jīng)驗不時化為極具個人化的復(fù)雜的詩行,如《杜甫草堂》別具一格。他的草堂“紙與筆墨隨手可取”,可對付詩興的猝然而至;“我的身體/蟲子一樣躺下”,放達而自在;他喜歡眾多參觀者中一位“長得像芭蕉的女子”,臉上有淚水流過的痕跡,他的憐香惜玉;他說還“喜歡茅屋被春風(fēng)吹綠”,包括屋頂?shù)牟荩拔业拿l(fā)”——“無人細(xì)察”,他內(nèi)心默默的歡欣可見一斑。他的口語詩是飛翔的,完全是個人化的感覺。“藝術(shù)出現(xiàn)了。它形成一座橋跨過深淵。這也是為什么藝術(shù)清楚自己的使命是將精神和神圣的生命注入世俗的事物……”(魯?shù)婪?史代納)。

另外,一首《鋼琴》中的多種人物在不同空間的嬗變,由“老人鋼琴的手指/兇器似的飛舞/樓外大雪翻飛”,再由“黑色鋼琴”嬗變?yōu)椤耙粋€小伙子”,并取代了憂傷的老人,“她是雪的使者”翻窗而去;自后嬗變?yōu)椤八皖^兀自彈琴/比老人多了一份雪的急迫”,其實他是一個人,在表現(xiàn)鋼琴內(nèi)心雪意的嬗變之美。“我應(yīng)該成為精神的神性世界里的表現(xiàn)形式和上帝精神的樂器”(雅各布 伯麥)。《老虎》匪夷所思地寫到“我”與“老虎”的親熱勝過與人的關(guān)系,和老虎的熱擁“你的舌頭滾燙/舔我的臉/這是幸福的一天/我們的感情/超越了人與人之間/骯臟的愛”,充滿了諷喻的戲劇性。《稻谷肥腸》是一道菜,給人活色生相的現(xiàn)場感:““我們用稻谷肥腸/下賴茅酒/稻谷的清香叫我們/如何不想女媧”,之后喝酒,“酒上了漢洲兄的額頭/人到中年/我們賭友/一口雪白的牙齒”。《貓頭鷹》它記敘了八十年代末一個叫陳巖的文青,他找到漢口的某中學(xué),留下一個紙盒,“少女打開盒子/一只大眼睛的/活著的貓頭鷹”,后來這個陳巖畢業(yè)后去了廣東,出車禍死了,“當(dāng)年的少女/回憶起陳巖/那只貓頭鷹/一個文學(xué)青年/一直活著”,最后寫道“只是他飛離了/我們這群人”——那只貓頭鷹成了那個文學(xué)青年,表現(xiàn)了亦真亦幻的空靈與魔幻色彩。亦如《騎大象的少年》一段真實的描述之后,描述少年膚色和大象融為一體,“少年的溫柔/來自大象”“大象的眼淚/少年一樣透亮”,此刻“森林反射日光/大氣層分開一條路/少年和大象/向我迎面走來”。《有意》也由現(xiàn)實而生發(fā)出一種夢幻,“我有意做個孩子/把辛苦些的黑板報/全部擦去/那塊黑板報/在大隊部的土墻上/已經(jīng)被風(fēng)雨帶走”。現(xiàn)場感十分鮮活的口語詩,不乏詭異是為特色:亦實亦虛的時空切換,或質(zhì)樸的敘述兼具詩意的空靈,以及內(nèi)心的掙扎與反撥如《汽笛》,“現(xiàn)在我看不見那美好的一切/汽笛叫一聲/被城市的聲音淹沒/我期待聽到下一聲汽笛”。另外,冷幽默的一種控訴如《紀(jì)念渡渡鳥》。渡渡鳥滅絕于“歐洲人/帶來了來復(fù)槍與獵犬”“一場災(zāi)難突然襲擊”,到今年整整336年,詩人寫道“留下我像一具鳥骸/坐在椅子上寫這首詩/為了趕在你們到來之前/我要加緊寫完它”,有迫人的緊急與驚恐。《蜻蜓求偶》先寫雌雄蜻蜓的交配后,很精準(zhǔn)地描述了雌蜻蜓“尾尖貼著水面/一點點產(chǎn)下受精卵”,這叫蜻蜓點水;但有關(guān)主旨“蜻蜓求偶”,卻只說到中國科學(xué)家通過三枚蜻蜓求偶的琥珀化石揭開這一秘密,就戛然而止——這種修辭叫“中止”,著實吊人胃口。《手雷》,像一個啞劇,“手雷”扔出去之后,“姐妹們”臥倒,敵人躲在公路下,“像一群黃色的狐貍”,然后是一場血腥的廝殺、姐妹們“熱氣騰騰的身體”,但是“手雷還躺在石頭上/不見冒煙/像一顆新的手雷”,這種間離的處理,像小說的結(jié)尾,或曰疏離的陌生化效果。《沒人知道》用反筆寫來,“華北平原/到底有多大/大得只有/幾只鳥巢/高過樹頂”“大得只有/孤零零的/幾塊墓碑/戳在平原”……先極言其小而反言其大。我特別喜歡詩人在寫實中突然出現(xiàn)幻覺或幻境。

“每一種藝術(shù)的最高任務(wù),即在于通過幻覺達到一種更高真實的假象。”(歌德)譬如《養(yǎng)蠶》寫道“桑葚染紅了/我蒼白的嘴唇/我希望今晚/吐出蠶絲/我在桑葉上記下/——到禾中養(yǎng)蠶/織土布一匹/用無錫絲綢包裹”;《無錫》中寫道:“庭院與湖泊/我人生中的/陌生之物/月是陌生越想看清楚”,“無錫光線甚好/我看清楚了/遠(yuǎn)在湘北栗山的一只衣柜/雕花的門上/有兩塊鏡子/反射著我今天/在無錫所見的/陌生之物”。其實,這是生命的一種真實,平常被種種事實所遮蔽而在靈視的剎那間被揭示或被發(fā)現(xiàn),“它每一個舊地方/都擦得發(fā)亮”。口語的鮮活,這是其他詩體無法比擬的,問題是兼用恰當(dāng)?shù)男揶o就可達到一個藝術(shù)的高度,包括精神與語言的高度。

我親耳聽過臺灣詩人管管朗誦過他的《缸》,狂放不羈,結(jié)尾處還不時即興加了不少句子。這口被叫站著看的缸,最后被“有個家伙打破”,被解構(gòu),“這口破缸/卻開始了歌唱”。而詩人周瑟瑟在他的《缸的孩子》說他聽管管讀《缸》時寫道,“蛙聲四起/我是蛙/鼓動腮幫子/在桃花潭的午夜/睜著圓鼓鼓的眼睛/我是缸中的孩子”,叫管管給他一把刀,“我要劈柴燒水”,把自己骯臟的肉體煮沸,“換一層皮”——脫胎換骨,一種內(nèi)心的掙扎,匪夷所思。他善于發(fā)現(xiàn)詩意是他的本事。譬如《雞叫鳥叫》,把風(fēng)馬牛不相及的兩件事物聯(lián)系起來,“一聲雞叫/拉腔拉調(diào)/此雞只有桃花潭才有/它在點火”,“小鳥勤勞又善良/它們要堅持一整天/把桃花潭/一直撥亮”。他的不少的詩歌,表現(xiàn)了關(guān)切生民之多艱、貼己的日常性生活的真實,以及內(nèi)心的痛苦掙扎與反撥的智性,并融于他的生命經(jīng)驗,將文化歷史與個人的際遇的雜糅,以自潔自勵躬行于作為一個詩人的遠(yuǎn)大理想,不時化為極具個人化魅力的杰作。

栗山,是詩人心靈的“鄉(xiāng)井土”,詩歌安身立命的凈土;是父母的骨血、自己生命的根脈所在;一道深淵般傷口隨身攜帶的藥物,一場“暴雨將至”隱忍的淚水……

2018.1.3.于華師大

李天靖,著名詩人、批評家、編選家。

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)