論周瑟瑟:為炊煙裊裊的大地守靈

作者:林忠成

海德格爾認為“詩人的天職乃還鄉”,隨著現代化的演進,推土機的霸權話語深刻改變了鄉村面貌,那些堅硬的鋼鐵試圖馴化當代人的精神,把故鄉從當代人記憶中抹煞,讓人類被技術主義驅逐出家園。很明顯,這個精神上背井離鄉的趨勢有越來越強烈的勢頭,在第一故鄉上帝滅失、第二故鄉人性消亡后,當代人第三次被驅逐出故鄉,物理學的故鄉,發生學上的那個故鄉,遭到了前所未有的危機。在轟鳴的推土機前面,人們哀嘆——那個“小橋、流水、人家”“屋中春鳩鳴,樹邊杏花白”的故鄉再也回不去了。盧梭對文明進化非常懷疑,他覺得“歷史進步同時也就是退步的過程,技術和科學的進步必然伴隨人類關系的退步”。在鄉村分崩離析的現實語境下,基于故土的本土性寫作便成了一種招魂、守靈式的努力,為漸行漸遠的田野牧歌、為炊煙裊裊的大地送最后一程。

周瑟瑟便是這人跡罕至的招魂者之一。近年,他的詩歌寫作大規模地轉向胞衣地、故園,從2010年左右開始,故園在他的詩歌題材中的比重越來越大,至2016年2017年這兩年,已經占到全部題材的80%以上。他的精神本土性詩歌,一種是歷史語境再現式的,一種是地方性嵌入式的,還有一種是吊親思情抒懷式的,以及山川物候擬像式的。此外,還有少量的是本土故人摹傳式的。

再現歷史語境 重溫慷慨任氣

周瑟瑟出生于20世紀60年代末,在湘北南洞庭湖流域的湘陰縣柳莊、栗山長大。他的部分故土詩歌再現了那個特定年代歷史語境,兌入童真記憶,在兩個維度上展開。這兩個維度互相滲透,形成互文關系。比如《潭水腳里》《欄家龍》《斗地主》《肩扛糞勺》《打游擊》《夢見郎豬》等。《打游擊》一詩寫道“我的哥哥高大,嘴上長了一小圈絨毛/好像他獲得了父親的授權,領著我們去打游擊”,相信50年代至70年代出生的看了這首詩能喚醒潛藏很久的“集體無意識”。他們的童年時代,“打游擊”是男孩子最主要的娛樂與游戲之一。那個時代,占據熒屏的大部分電影都是革命戰爭題材的,如《鐵道游擊隊》《地道戰》《平原游擊隊》等,連環畫也以革命戰爭題材為主,農村孩子黑天野地地模仿那些八路軍、游擊隊,折木為槍,撿土坷垃為手榴彈,用剪刀石頭布等方式決出勝負方,決定誰當白軍,誰當紅軍,互相打仗,從田野殺到山坡,天黑了才回家。《文心雕龍》說“各師成心,其異如面”,作者以赤子之心,場景式再現童年時期的純真無邪,往后折射四五十年,把作者的部分本性給透析出來了。

《斗地主》同樣強烈地凝固焊實了“歷史獨斷論”的那個特定情節:“在批斗會上,我因喝牛奶而下跪/在接下來的游街中,我學了一路的牛叫”。這首詩從另一個角度楔入猙獰的歷史,歷史往往像十二級臺風一般把一切裹挾進去,包括陽光燦爛的童年、旋轉的木馬、蜻蜓棲落的秋千,往童年的天空降下可怕的硫酸雨,在幼小心靈鋪上烏云。所幸,60年代那批人受到的污染或者說心靈戕害并不嚴重,一陣東風很快就吹散烏云。

周瑟瑟勾芡了童真記憶的詩,更多還是以打架、掏鳥窩、爬樹、偷地瓜等常規童年價值體系為主,在《誰偷了我家肥肉》一詩中,作者把那個年代貧窮的酸澀以兒童漫無邊際的耗散式想象力作了記述,“鄰居家的臟貓偷了我家的一塊肥肉,這是有可能的/因為我昨天在打谷場看見它嘴唇上的胡須閃著油光”。《打架》對此進行了回味“在放學的路上我們可以干很多事/打架是我們最愛干的一件大事情……”。《文心雕龍》第6章《明詩》中覺得詩歌寫作就要“憐風月,狎池苑,述恩榮,敘酣宴,慷慨以任氣,磊落以使才”,杜甫曾豪氣沖天地總結李白“痛飲狂歌空度日,飛揚跋扈為誰雄”。打架斗毆、飛揚跋扈、任氣耍潑本身是兒童價值譜系里最常見的,無可厚非,這樣的童年才是酣暢淋漓的。最關鍵的是,這一切發生的背景是鄉村,不是城市。只有鄉村,只有大地,才能為童真鋪展開遼闊的敘述空間,為人性無遮蔽、零距離返歸大地,吸納地氣提供條件。

嵌入地方風物 抵御全球同質

葉芝認為“我們所做所說所歌唱的一切,都來自同大地的接觸”,周瑟瑟本土性寫作的第二“癥候”是嵌入了地方性。俗話說“百里不同風,千里不同俗”,用詩歌語言記錄、傳唱故鄉的風土人情、民風民俗,在近年的本土性寫作里成了罕見品質。近年的土地寫作,大部分是偽浪漫主義的幽靈復活,用現代語言的瓶子盛裝唐詩宋詞的舊酒,復制陶淵明、王維的花花草草鶯鶯燕燕,清逸、散淡,千人同腔,萬人同調,看不出福柯的“位所”關系與地域特征。而地方性就是往本土寫作里打進特殊品質的一枚楔子,它強化了故土的本體性,亞里士多德主張“本體亦即怎是”,它怎么會是此在的、排他的、充滿個人DNA和遺傳密碼的,必須要用語言使之澄明,把那些語言到達之前的黑暗本體呼喚出來。故土的本體性千百年來一直存在在那里,在裊裊炊煙的上升與花橋的喧鬧里,在神秘的祖牌和莊嚴的儀式中。古希臘的巴門尼德早就說過“存在者存在,它不可能不存在”,問題在于人能不能用語言把存在對象化與物理化,進而歷史化。

周瑟瑟作了良好的嘗試,為湘東北那一帶的部分本體性作了“呼喚”。《艾蒿》一詩寫道“老屋門楣掛艾蒿/黃牛拴在地坪中央/蚊子包圍了它/木桌擺放好/一缽麻花燉肉/一碗辣椒/竹筷清清楚楚”,把湘東北一帶的民風民情折射出了,他們有好吃辣椒的飲食習慣,還有往門上掛艾蒿的風俗。民諺說:“清明插柳,端午插艾”,端午節掛艾蒿的風俗據說最早起源于荊楚一帶,為除濕氣、避邪魔、逐蟲蛇,后來隨著人口往閩粵贛等南方之南遷移,這個風俗才漸漸擴散至開來。“清晨他們/開車從長沙出發/來吃殺豬飯/屠夫賣完肉/六點鐘就過來/殺解年豬……我們吃完殺豬飯/再去湘邊江/面對平靜的江水/狂拍了一通”這些句子來自《他們來吃殺豬飯》這首詩,這首寫于2017年12月,說明吃殺豬飯這個習慣至今還保留在湘東北一帶,而福建大部分地方沒有這種習慣。本人記得,小時候殺豬會給鄰居端一碗豬肉湯,給親戚送一兩斤豬肉,從來沒有召集族人或親朋聚集一起吃殺豬飯。現在,隨著經濟社會發展,連端豬肉湯和送豬肉都取消了,什么都沒有了。而周瑟瑟的故鄉還保留著那個古老習慣,說明那里對傳統文化傳承得更深刻,人性中最古老的泉眼還沒有被現代性這架水泵抽干。

奧登認為“由于通天塔的詛咒,詩是所有藝術中最具有地方性的。但是今天,當文明在整個世界上一天天變得單調時,人們感到這與其說是詛咒,不如說是祝福,至少在詩中不會有什么‘國際風格’”。故土的本體性,就是抵制現代主義的侵蝕與篡改。海德格爾把進入現代以來的存在稱為“世界之夜”,美國的理查德•沃林在《海德格爾與后現代》一文中覺得“海德格爾追隨荷爾德林,將當代視為一個‘完全貧乏的時代’,一個諸神已去和新諸神尚未到來之間的被遺棄的時期。在《克服形而上學》一文中,他把現時代的特征描述為‘這個世界的崩潰’‘大地的荒蕪’‘現存一切無條件物化’”。海德格爾悲嘆:對于存在我們太早,對于諸神我們已太遲。諸神遠逝的現代主義像一股刮遍世界的超強臺風,橫掃一切,給世界帶來可怕的同質化,消滅文化差異與地域風情。歐陽江河在《電子碎片時代的詩歌寫作中》批判“現代性已經喪失了哀痛和抵制,變成了資本和大數據的慶典”。現代主義與全球化浪潮加速了方言、小語種、小眾式圖騰、邊遠地區小宗教、民間倫理、地方風俗、傳統習慣等的瓦解消亡。在推土機的轟鳴聲里,高速公路開進了人類內心,鋼筋水泥叢林強行在枯萎的心靈構筑起冰冷干燥的盛世圖像。高速公路和鐵軌鋪到哪里,就把現代主義的同質化污染到哪里,也就把千差萬別的地域文化、民族風情、本土氣質摧毀到哪里。推土機蠻橫的霸權話語,阻斷了“人法地,地法天,天法道,道法自然”的天地互文性,也打破了“天何言哉,四時行焉,百物生焉”的世界共生性。

本土性寫作作為人類抵御全球化浪潮的最后屏障之一,理應受到重視。周瑟瑟2017年年底寫的《寒食》《蛇》等作品,為精神的故土作了挽留,“今天不要吃魚肉/今天不要罵人/今天不要生火做飯/今天不要游玩/今天去后山/坐在父母的墳邊/做一個饑餓的人/今天你是晉文公/呼喊介子推/介子推背著母親/進了綿山”(《寒食》),這首詩打通了遙遠而古老的傳統,2600年前的寒食節(清明節的演化源之一)食冷食,不生火,紀念介子推。現在,許多地區仍然保留在那天吃冷食的習慣,保留用生冷肉食祭祀祖宗的風俗。《蛇》這首詩寫道“下午就要離開家了/我收拾床鋪/伸手摸到軟軟的蛇/它蜷曲的身體突然散開/哦媽媽/我摸到了你的皮膚/另一個世界的涼爽/蛇通人性/媽媽生前在衣柜里/與一條更大的蛇相遇/她認定那是父親的化身……/他說留下蛇守屋/不要讓它走了/家蛇是自由的/它可以在屋里/自由進出”,這首詩凸顯了泛神論、循環論以及“齊物我、同生死”那套古老價值體系。

泛神論或者泛靈論在現代主義視域里正是地方小宗教、小眾式圖騰,是邊遠落后地區以及古典主義時期的“落后宗教”,在宏大高邁繁華的基督教、天主教、佛教等看來,它就是個農耕式宗教,甚至還不能稱為宗教。在中國古典主義時期,或者在當今許多邊遠農村地區,仍延續這個小眾式圖騰。它的主要特點是萬物有靈,草木山川皆有神祇。所以,屋里溜出來的一條蛇會被當作寄托祖魂的動物,甚至直接被當作祖先的化身或者視為先人的使者,不能驚擾它。有泛神論思想的作者摸到了蛇,自然而然聯想到摸到了媽媽的皮膚。詩中結尾稱這條蛇為“家蛇”,說明泛神論者已經把它當作灶神、土地伯公等同等看待,是家的護佑者,而不是別的什么。畢達哥拉斯認為“凡是存在的東西,都要在某種循環里再生,沒有什么東西是絕對新生”,這可以作為泛神論的注腳。

泛靈論在中國農村地區有著強大生命力,直到今天,在福建客家人聚集區,那些中老年農村婦女,仍然是泛神論的信仰者。孩提時期,春節晚上吃團圓飯時,筆者家里常常蹦出幾只草蜢、螳螂,跳到桌上。我們小孩驚聲尖叫,要找東西把它們拍死。母親喝止道,是你們的爺爺回來了,不得亂動!你們爺爺在世時,過年吃團圓飯必定要在桌上留一副空碗筷、空酒杯、空椅子,酒倒滿,菜挾好,這是留給祖先的。2017年8月,筆者一家人上山祭祖,在某祖墳邊竄出一條蛇。其中一人掄起鋤頭就要追,被二哥厲聲喝住,不能打!這是靈蛇,祖先或寄生其上,打了就要遭受不祥。

朱大可在與北村的一篇談話錄《地域文化與人類精神及其他》中過于敏感地判斷:“它(地域)把一切屬于全球的思想扼殺在有限的風景里,民俗、風情、習慣,這些地域意識形態妨礙了個體精神的生長”,這句話要是放在晚清,用來批判官方意識形態主張閉關鎖國那套價值也許有效,或者用來抵消某個歷史時期狹隘民族主義甚囂塵上的論調可能更適當。但今天,歷史語境發生翻天覆地的變化,現代主義騎著全球化這匹馬,踏進世界每個角落。全球化已經成長為浩浩蕩蕩、風卷殘云的最強悍意識形態,它不容置疑、蕩平一切,把人類的穿著品味、審美尺度、飲食習慣、建筑風格、工業生產、流行時尚等統一納入到“車同軌、書同文、行同倫”式的大一統結構里,進行千篇一律的改造與消化,弊端日益明顯。在這種語境下,本土氣質與地域敘事,恰恰是張揚個體精神的一種載體,是狙擊同質化、全球化的堅強堡壘。所以,當代語境最迫切的不是全球化,而是“化”全球。

痛抒逝親之哀 回歸古典人格

吊親思情是周瑟瑟近年比重較大的一個題材,《詩經》里對父母的恩義這樣寫:“父兮生我,母兮鞠我,撫我畜我,長我育我,顧我復我,出入腹我。欲報之德,昊天罔極”。母慈子孝乃人類最溫暖的價值。周瑟瑟的父母于近年去世,他用詩歌寫出了對亡父亡母哀哀欲絕的泣血之痛。通過吊親思情的抒懷,把對鄉土的眷念升華到滾燙、沸騰的精神高度,是周瑟瑟詩歌的另一重特色。對故鄉的眷戀與對父母的懷念形成復調結構,兩者互文,互相澆灌,共同生長,最后枝繁葉茂。

以賽亞•柏林認為“鄉愁是所有痛苦中最為高尚的痛苦”。鄉愁是本土寫作的永恒主題,“愁”從何來?以何寄托?很多人無病呻吟,心中無愁,硬生生地把愁發明出來。明明浸泡在蜜罐里,假裝愁眉苦臉、唉聲嘆氣。坐在大都市陽臺上,撫摸著日益肥膩的大肚子寫出“想起故鄉啊,我淚流滿面”“悲痛萬分啊,夢中還鄉”之類連自己都不相信的句子。茅臺喝著,中華抽著,桑拿洗著,名牌穿著,豪宅住著,寶馬開著,舞廳泡著,您也沒病找病地假思鄉、假憂愁,鬼才信吶!這樣流出來的淚水也不含鹽。目前,詩壇上盛行的大部分是這種缺乏痛感的作品,住在黃金屋里閑得慌。

鄉愁之“愁”必須要找到載體,也就是說,詩人們必須找到盛裝“愁”的容器,對亡父亡母的憑吊哀思就是其中一種容器。“一個人死后,他的氣息還會存在三年/姐姐說這是父親生前告訴她的”“我的老屋空無一人,父親的遺像在客廳端坐/‘讓他守屋’母親說,院子里一棵老桂花樹/在靜寂的夜晚散發植物的清香,我懷念故鄉/的樹木在黑夜里發光,像我的赤腳踩進雨水”,這是《栗山》中的句子。《寒食》中這樣寫“父親消失了/母親也消失/我回到栗山三天/只為獨自一人/度過漫漫長夜/風吹落葉沙沙滾動/風吹鐵門在地面摩擦/沒有人在夜里回家……父母的墳邊/等待眾鳥醒來/等待愛像白云飛翔”。《蛇》這首有這樣的句子“媽媽生前在衣柜里/與一條更大的蛇相遇/她認定那是父親的化身/我要離家了/這條溫和的蛇/向我抬起頭/我哇地一聲哭叫媽媽”。

故土故土,必須在泥土里融入親人的呼吸,托付親人的魂魄,胞衣植入其中,祖先埋葬其內,淚水滴過,血流過,這樣的土地才是故土,這樣的泥土才是熟土。否則,你寓居的鋼筋水泥與他鄉異地,只是生土,是旅館,物理上的住宅。作者回家三天,也許是替父母掃墓,也許僅僅是看一看老屋。父母離世往往能強化“噬心”的鄉愁,把人由于忙碌、由于生計應酬導致對故鄉的疏遠、隔膜,重新喚醒,把人性中古老的“羈鳥戀舊林,池魚思故淵”式的情感進行強化。周瑟瑟常年奔波在外,父母離世這件事,把他那顆像風箏一樣四處飄的心,往故鄉方向扯近。《荀子•禮論》寫道“過故鄉,則必徘徊焉,鳴號焉,躑躅焉,踟躕焉,然后能去之”。喪考妣后,作者必定經歷了許多獨自徘徊在故鄉的小徑,獨自在夜色里散步,獨自且無言地聽故鄉的晚蟬,觀看故鄉的晚霞等。這種時刻,人最能變成哲學化的人,他往往會對自己的前半生進行總結、反思,那個很久沒有思考的永恒之問“我是誰,我從哪里來,我要到哪里去”,在那個時刻往往會重現人們的大腦。人在這種時候,也常常會對大道、無常、天命、生死、古今等問題作形而上的透徹拷問。其實,這類拷問,古人也發出過。賀知章在《回鄉偶書之二》里寫道:“離別家鄉歲月多,近來人事半消磨。唯有門前鏡湖水,春風不改舊時波”。

高爾基有個觀點“一個老年人的死亡,等于傾倒了一座博物館”,在周瑟瑟這里,父母離世,可能就不僅僅是博物館倒塌了,可能他靈魂中的一部分都被父母帶走了。博物館倒塌帶來精神的短暫空白,一部分靈魂被帶走,則能加重作者的人生迷惘感,被拋離感。比如,《蜜蜂》《誰在故鄉的下半夜》等詩就透露了迷惘與拋離——“媽媽的臥室/保持她去醫院/看病那一天的情形/蜜蜂/很多年來都會進來/今年的巡視/只看見陌生的兒子/躺在媽媽的床上/仿佛蜜蜂/迷失了方向”(《蜜蜂》),“誰在故鄉的下半夜說話/誰在啼哭/誰在輾轉反側/我在故鄉的下半夜/睜著眼睛/聽見父母在老屋/念叨某一件事情/聽不清最后的結論/少年的我趴在蚊帳里/漸漸睡去/三十年后/我在故鄉的客棧醒來/一身的汗”(《誰在故鄉的下半夜》)。這種迷惘與拋離,很容易誘發作者感時傷逝,把平時被壓制的某些情愫喚醒,如孤身在外奮斗個人事業的艱辛之感,緊張激烈的現代主義節奏給人帶來的不安、疏離以及異化感,衍生出渴求內心安定、平穩的精神傾向。人過中年之后,隨著年歲增長,身上的現代主義人格會逐漸隱退,古典主義人格日益生長。也就是說,入世人格的暗涌與出世人格的洶涌將會有一個此消彼長的關系。出世人格將促進人們抵制緊張激烈、爾虞我詐、聲色犬馬的現代主義,轉而退回內心,寄希翼于炊煙裊裊、牧童騎牛、晚蟬輕鳴的古典情懷。海德格爾有過同感“世界精神太忙碌于現實,太馳騖于外界,而不遑回到內心,轉回自身,以徜徉自怡于自己原有的家園中”。田野牧歌式的家園能安撫現代人驚悸惶恐的情緒,舔舐精神上的創傷。德國的諾瓦利斯有相似的看法,他說過“鄉愁源于對異鄉的不安,家園消解了鄉愁的不安。”這種不安與疏離,嚴重時可能還會導致人們抵制他鄉異地,在精神上融不進都市,發出“遣懷常作登樓望,萬戶千燈不是家”的感慨。

周瑟瑟的吊親抒懷詩,確證了他重人倫、擔孝義的品格。孟子對尊老孝老的重要性說過“不得乎親,不可以為人;不順乎親,不可以為子”“仁之實,事親是也;義之實,從氣是也”。

擬寫山川物候 構建本土氣質

山川物候擬像式的詩,是周瑟瑟本土性寫作的另一種常態。山川地理、氣候物產等是文學寫作波瀾壯闊的題材。土能生萬物,地可載山川。大地與四季催生一切生靈,孔子謂之“四時行焉,百物生焉”。文學像蘑菇、青草一樣從土地里生出來,這是再正常不過的。孟德斯鳩在《論法的精神》里曾提出,支配人們的東西有許多,氣候、宗教、法律、政府的準則、過去的榜樣、習慣、風俗,但只有包括土壤肥瘠在內的氣候帶才是支配一切的東西。弗羅斯特覺得,人的個性一半是地域性。《禮記•王制》里說“凡居民材,必因天地寒暖燥濕。廣谷大川異制,民生其間者異俗,剛柔輕重遲速異齊,五味異和,器械異制,衣服異宜。修其教,不易其俗;齊其政,不易其宜。” 黃文煥《自課堂集序》云“地有南北之分,北方風氣高勁,不墜纖麗,本屬詩文之區,空同、于鱗均擅北產。然南方唱和,習所漸染者多,至于以時論之,則宜少宜多又各分焉。”這些先賢之言,都在強調地域、氣候等對文化以及風俗的影響。梁宗岱也說過“我們最隱秘和最深沉的靈魂都是與時節、景色和氣候很密切地相互糾結”。

周瑟瑟的詩與時節、景色、氣候、山川有哪些糾結呢?《火燒云》里寫道“池塘滾燙/如母親/燒開的一鍋白云/晩霞自投栗山塘/若干年前/我們在傍晚/跳進了池塘/母親的呼喚并不能/讓我們爬上岸”;《湘臨一站》一開頭就這樣“湘臨一站/堤上人家的燈亮了/夕陽穿過湖泊/照在遠去洞庭的湘江支流/江上浮來一條機船”。水、江河、池塘、湖泊等詞像在周瑟瑟的詩里大量出現,與他出生、成長的湘東北的地理環境密切相關。湘陰那一帶,擁有豐富的水資源,湘江自南向北貫穿全境,小溪小河像毛細血管一樣密布山丘平原,湖泊、池塘隨處可見。濱湖、江河、溪谷3種平原共占湘陰縣總面積的44.4%,當地人總結為“一山四水三分田,二分道路和莊園”。很明顯,平原廣闊,江河縱橫,山坡少,這種地方熏陶的文學氣質肯定不同于高山高原地區。比如,筆者生長的閩西地區,地理特征為“八山一水一分田”,放眼四望,全是山,高山會囚禁一個人的想象力和靈氣,造就壓抑、敏感、神秘的氣質。周瑟瑟的這類故土詩,受到江河湖泊滋養,被平原撐起遼闊的骨骼結構,畫面壯大,意象疏朗,把故鄉的常態生活建構起來。

周瑟瑟直接把故鄉的一座山、一個壩、一個塘、一條溝等搬進詩里,直接進行地理學寫作,這樣的作品有《樟樹鎮有多神秘》《潭水腳里》《攔家龍》《蓖麻長在上寺塘》等,這里提到的“上寺塘”“攔家龍”等,都是他家鄉的某個地名,詩中寫到的個人事件與歷史圖景,都發生在這些地方,能夠一一對應起來,樟樹鎮就是行政區劃上他的故鄉。周瑟瑟把鄉村影像、個人歷史、本土氣質、地域精神牢牢結合起來,把精神本土性寫作鑄成地方志、個人史、方言錄一類的東西,實像、本真、物化,不是那種凌空蹈虛的“鄉愁”,那個毫無實體支撐的空洞“鄉情”。周瑟瑟的鄉愁,都附著在實體、實物上。特別是“栗山”這個地方,筆者大略統計了一下,這個詞在作者近5年的詩中,至少出現了100次以上。栗山是周瑟瑟老家的一座山,他的父母、祖先都長眠于此,是令作者魂牽夢繞的一座山。作者不厭其煩地抒寫它,是想把它鑄造成寄托故土魂魄的地理坐標,一個存放鄉愁的精神燈塔,在他漂泊他鄉時,提供源源不斷的族緣倫理動力,鼓舞他昂然面對人生風雨,在受傷后舔舐其精神創傷。許多偉大作家都有自己的精神地標,莫言的高密鄉,沈從文的湘西等等。作家建立自己的精神地標,便于在茫茫大地找到歸宿,助于在凄風苦雨的人生里把內心風帆停靠在溫暖的港灣。栗山就是周瑟瑟不斷出發,不斷歸來的福地。

湘東北那一帶的物產、方言也經常進入周瑟瑟的詩中,他有一些詩寫家鄉特產辣椒、橘子等,比如《橘子為何如此甜蜜》一詩寫到:“我回到家鄉/發現家家種橘/門前屋后果樹飄香”,《青橙》寫的是另一種特產“茂密的葉子/像一個人的激情/在我家老菜園里/橙子樹正是壯年/果實高懸/枝干挺立/我撫摸青橙/使勁聞它自然的青香”。這些地方物產,仍然是盛裝鄉愁的器皿,它們是促成作者建構精神地標的附著物。俗話說,百樣米養百樣人,千差萬別的物產肯定滋養繽紛的差異性人性,從而形成文化的地域“癥候”。《淮南子•形訓》里說:“土地各以其類生……輕土多利,重土多遲,清水音小,濁水音大,湍水人輕,遲水人重,中土多圣人。皆象其氣,皆應其類……是故堅土人剛,弱土人肥;壚土人大,沙土人細,土人美,秏土人丑。”筆者判斷,地域性物產對一個人的味覺、嗅覺、飲食傾向會起到終生的主宰、引領作用,奠定一個人切入世界的色彩與味道。

周瑟瑟有一首《方言》的作品,把方言的神秘與在當代的失落感寫了出來:“一個中年婦女/在窗外用方言回答/另一個人的詢問/她說出了我小時候/常常說出的話/聲調平和/四聲上揚/她的舌尖上/保存了故鄉的秘密/我知道就在唇齒之間/但我已經喪失/不是所有的方言/都能從故鄉帶走/我開門追隨她/這楚國的婦女/她在地里摘辣椒/她驕傲地說出了/楚辭的語氣和音調”。海德格爾有個著名的判斷,認為語言是存在的家園。方言是承載一個地方日常生活的最重要價值系統,它能替一個族群保留古老的民俗民情,與眾不同的生活習慣,這個族群千百年來的呼吸節奏與闡述世界的語法特征。

一個地方所有形而上的東西,鬼神、小宗教、地方倫理、宗法制等,以及形而下的婚姻、飲食起居、生老病死,都離不開方言這個載體。地方人就居住在方言里,方言是一個地方宗法群體的共同住宅。方言是實現一個地域、一個族群區別于其他地方的最強烈識別物,是維持語言價值體系豐富、差異、互補、增值不可或缺的營養。方言的危機就是語言本身的危機,進而演化為存在的危機。上帝早就看出了這一潛伏的語言危機,《舊約》記載,在古巴比倫人們使用統一語言,試圖構建通天塔,耶和華敏銳地察覺到了語言統一的可怕,于是更改了人類的喉舌與發音系統,令各地方的人群操持不同語言。

在現代主義卷起全球化浪潮鋪向世界之際,方言再次危機四伏,通天塔搖搖欲墜。英語、計算機語言系統隨著全球化浪潮推進,逐村逐族地取消方言,在經濟利益與社會發展的誘惑下,同質化的英語與計算機語言統一了人類的喉舌與發音系統,構建通天塔的威脅變得越來越明顯。方言承載的那一套地方性價值譜系也變得岌岌可危,取消一種方言意味著消滅一種生活習慣、消滅一種風土人情,世界將陷入千人同腔、萬人同調的可怕深淵,世界觀和方法論也將在全球化語言同構下變成一片沙漠。方言取消后,故鄉必將取消,鄉愁再也找不到載體。形而上的、精神上的故鄉消失后,人類再也找不到歸屬感,找不到對大地的認同感,從而開啟精神上的新一輪流亡。當全球化消滅了所有方言,大地將淪為純物理學住房,人類內心將被鋼筋水泥焊死。最近四十年來,有一個普遍現象未引起足夠重視,學校與家長都向子女傳授普通話與英語,排斥故鄉的方言,潛意識里淪為消滅方言的幫兇,使得80后、90后、00后那三代人幾乎遺忘了方言,成為全球化的語言同化里的“夾生飯”,還未融入世界,已經丟失故鄉。很明顯,周瑟瑟跟那些敏銳者一樣,意識到方言的失落,他才會說,那個操持方言的婦女,舌尖上保留著故鄉的秘密。

剪刪豐腴之辭 排除纖秘之巧

龐德在《回顧》一文中認為“不要用多余的詞,不要用無法揭示任何東西的形容詞”,他公開反對語言的修飾功能,他甚至非常忌諱地為現代詩訂出寫作原則“我與理查德•奧爾頓經協商同意以下三條原則:1,直接處理無論是主觀還是客觀的事物;2,絕對不用任何無助于呈現的詞……”周瑟瑟最近幾年的作品,越來越傾向于直接處理事物,取消修飾性,不采用或者說極少采用形容詞、副詞,語言表現為單刀直入的狀態。比如《蛙鳴之夜》這首“白天的喧囂/在某一個時刻/突然消退/我來到室外/栗山模糊/匍匐在大地/夜鳥收緊了翅膀”;《黃牛》也是這種寫法“我回家的第一天/它就在栗山塘的/電線桿下咀嚼/黃泥似的淺毛/骯臟又零亂/像我弱小的親人/默默忍受著什么”。這樣的語言,比較接近生活中的元語言,周瑟瑟近年提出了“元寫作”方式。他在重建當代詩的語感、語調與節奏,被批評家陳亞平稱為“簡語寫作”。他創造的是一種全新的具有個人氣質的現代性詩歌語言,“詩歌現代性啟蒙”也是周瑟瑟近年反復強調的,他把詩歌語言引向現代意識,但完全是建立在本土化與個人化的寫作之上。

也許,作者已意識到《文心雕龍》提醒的“腴辭弗剪、頗累文骨”,豐腴的修飾將壓垮文章結構。當代詩歌,正深陷在劉勰所指出的寫作癥候深淵里“情必極貌以寫物,辭必窮力而追新”,過度追求文雅與修辭。有時候,一首詩讀下來,除了修辭技藝,什么也看不到。有些人甚至主張,詩歌就是要從修辭開始,到修辭結束,把方法、手段當作寫作的終極價值。周瑟瑟顯然對這樣的寫作保持警惕,他的寫作資源從早年的超現實主義、象征主義一路走來,那些通感、隱喻、復調、戲擬、互文、拼貼、畸聯等現代詩常用手法,他早已寫得精熟。只是人到中年以后,寫作內部會進行自我調整,他更傾向以“隨性適分”的自然狀態切入寫作。現代主義主張,寫作就是要重新發明語言,鼓動詩人們坐在書桌前來臨時發明語言。法國的吉爾•德勒茲有一種觀點,認為:“作家在語言中創造了一種新的語言,從某種意義上說類似一門外語的語言,令新的語法和句法力量得以誕生。他將語言拽出慣常的路徑,令它開始發狂。”周瑟瑟已經過了重新發明語言的歷史時期,他跟其他采用現代寫法的詩人一樣,在寫作的早期階段,在青春汁液洶涌澎湃的時候,也曾在寫作內部高喊打倒什么、推翻什么,令語言越出常軌,在脫軌的快感下撒野。周瑟瑟近年的詩歌,主要是及物、實景、白描等手法,結構呈現為單弦、一元制,語言放射出能指藍幽幽的光芒。

重新回到常態語言,詩歌列車重新駛回常軌,是很大一部分詩人在中年以后的自然選擇,這跟古典主義人格在詩人體內的蘇醒有關。古典人格的主要特征是心平氣和,言從字順,就像華茲華斯說的“詩起源于平靜中回憶起來的情感”。

到了這個階段,寫作已進入“造懷指事,不求纖秘之巧;驅辭逐浪,唯取昭晰之能”(《文心雕龍》)的境界。在這樣的狀態里,詩人對題材的選擇不再刻意,對語言的雕琢不再叛逆。一切都“應物斯感,感物吟志,莫非自然”(《文心雕龍》)。這個階段,語言是不是完全成了清水?一覽無余?并非如此,早期的現代主義修辭強化訓練會在作者筆下留下痕跡,比如《栗山》那100首短詩組成的長詩集,就還殘存著復調、互文、畸聯等現代寫法的體溫。

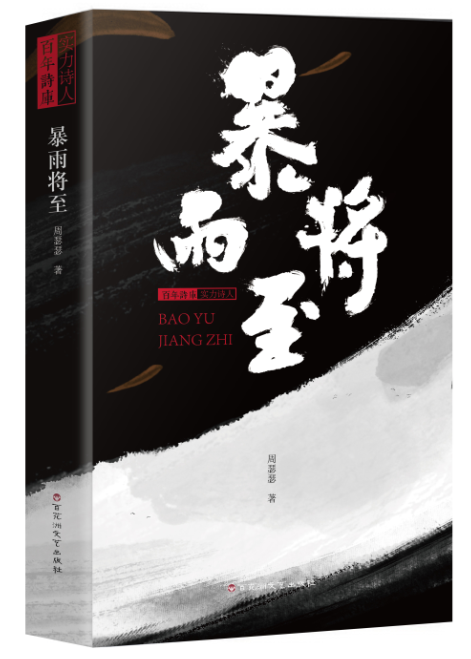

《暴雨將至》 周瑟瑟/著

——————————————————————

作者簡介:

林忠成,生于七十年代,長于世界文化遺產福建土樓所在地永定。作品刊發于國內外報刊,部分詩歌翻譯成英語、德語,編入近100種選集。2014年在福建召開個人作品研討會。文學刊物《土樓》副主編。

林忠成近影

純貴坊酒業

純貴坊酒業