夏吉林:聶家巖——未來故鄉的經典比喻或神話

【題記】回首家園,我和家園都已經不存在,只記憶的鋸齒劃過心尖兒。

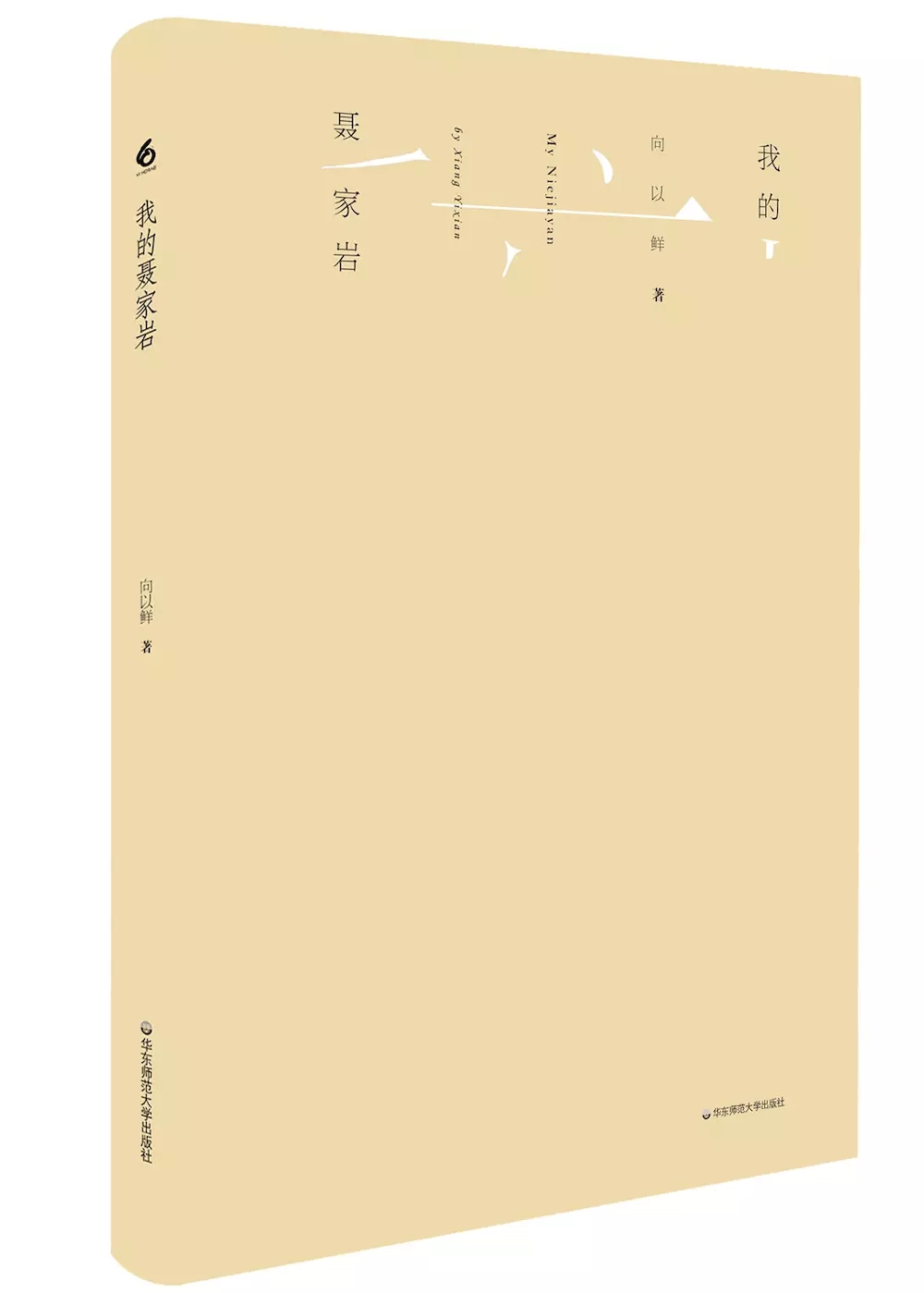

今年的十月,比往年的十月更加肅穆一些,向以鮮教授的新詩集《我的聶家巖》,在華東師大出版社出版了,這部不僅僅是“懷鄉”詩集的雋永深意,又令作者在故土題材、故鄉的文化、情感、家國運道的書寫上,到達一個新的高度。《我的聶家巖》是今年下半年最值得關注的一部詩歌作品,對于未來的影響可能會超出很多人的生命長度。

當年,閱讀英國十九世紀現實主義文學,如哈代的《還鄉》,勃朗特姐妹的《呼嘯山莊》《簡》等作品,我沮喪地看到許多田園生活的大事件,人們命運的大轉折,無不是城市和鄉村的某類轉折性事件引起的,尤其是古老鄉村悠然的秩序,在資本暗暗侵入之后,傳習已久的邏輯在人與人的關系里開始腐壞、崩潰和瓦解,那些作品在表現這個過程的文字內外,無不滿溢滄桑變化的悲哀。當時暗暗擔憂,但愿這樣的悲情,不要彌漫在古老的華夏大地。

然而,人類總是喜歡用一種新的惡,去逆淘汰已經存在的美,然后在新的境遇里掙扎,再回過去祭奠逝去的美好事物,在祭奠里傳承那些亙古不易的美好基因。

《我的聶家巖》的所代表的中國故鄉,似乎正走在這么一個道路之上。

中國傳統的鄉村社會中,安樂自洽的主要載體,就是一個一個家庭細胞構成的健康故園。感動我們的,是故土的風物、儀式、人物、風景、故事、神話、傳說,以及在這些要素構造和驅策下的喜怒哀樂、生老病死、滄海桑田。

一部優秀的詩集,第一層是記載事實,第二層是表達愛與哀愁,第三層是反躬自省,第四層和第五層又干什么呢?

【香樟樹一樣的道場】

當我們回首故園時,即使它已經破敗不堪,我們也愿意選取那些美好的記憶,好像蒼老母親臉上堆滿滄桑苦痛的皺紋,我們記取的仍是她甜美的笑容。一提到故土,我們就會情不自禁地就投入一個能量場,在這個魔幻的能量場里,我們會重新理解故鄉。詩集里的《香樟樹》,就呈現出這種魔力道場,是一首值得反復品味的詩歌。

把你叫做一棵樹

我的心會莫名跳動不安

僅僅從生命形態來看

你確實只是一棵樹

碧葉霜皮,根須一應俱全

一品心跳:面對大樹莫名的心動,在村莊如此,在原始森林也是如此,這是任何人物或名勝古跡都不可以替代的。當一個異鄉人來到一個陌生村莊,只要能看到老人、小孩和大樹,聽見雞鳴犬吠,即使沒有一個親朋好友在場,他的心也可以安靜下來,這就是村莊的能量場。這種能量在這里圍繞著一顆比人的壽命長十倍百倍的大樹涌現出來的,一顆貌似平凡的大樹,記載了無數代人的生活,許多生命的故事和百代人的愿力都存儲在這里。聶家巖這棵碩大的香樟樹,據稱樹齡已超過1100年,也就是那是一棵種植于晚唐五代的古樹。面對這樣一尊“翠微的神靈”,人類,確實太渺小了。在它面前,它會形成撲面而來的能量,令你心悸、呆滯、癡醉,更會“莫名地跳動不安”。

和頭頂的天空相比

十畝樹冠還不算太遼闊

金枝停云,四季濃蔭匝地

傾斜小院落仿佛一架

悉心蔽護的青瓦鳥巢

數人合圍的軀干堪稱雄奇

比杜甫謳歌的柏樹還要擺譜

有人曾試圖砍死你做成傳世嫁妝

賊亮的刀鋸在黛色峭壁映照下

顯得蒼白,那樣不堪一擊

二品神佑:一個部落和村莊的傳說,大多跟老樹或神奇的動物有關。弗雷澤在《金枝》研究發現:在美洲和非洲某些部落,一截樹枝可以代表部落王權的力量,擁有保護整個部落和森林的魔力,這當然是無窮的宇宙力量的象征,這種象征本身與人沒有關系,但是,當人們接受它,它就變成作用于人的力量。神話中的第一段金枝或許就是大洪水之后,諾亞放出的鴿子叼回來的橄欖枝,帶給人們洪水褪去,大地重現的信號。聶家巖香樟樹的金枝,其亭亭華蓋具有十畝之闊,是青瓦木墻家園的保護神:它擊敗了野性欲望的砍伐,驅散了生生不息的蚊蠅蟲蟻,給小小的升斗小民之家一份芳香的安寧。

而潛行交織的蟠根虺節

是聶家巖地下的絕對王者

控扼著所有的縫隙和水分

并以不可思議的神秘力量

穿透小學操場,梯田及墓地

三品風水:穿行于土地下面的盤根錯節,在很多時候把幾個家庭在地底下串聯起來,正所謂“同氣連枝”,也把過去和未來、生與死串聯起來,正如詩句“穿透小學操場、梯田以及墳墓”。世界上有一些部族,就像電影《阿凡達》表現的那樣,大樹變成靈魂的安放地。貴州黔東南的芭沙族至今沿習的風俗:每當一個親人離世,家人就種下一顆樹安放他的尸骨和靈魂,所以芭沙人祖祖輩輩拒絕砍樹。大樹承載的古老故事太多,見證的村莊變遷太久,大樹就像一個古老的圣賢,成為人們祈求長壽繁衍子嗣的偶像。滿樹掛滿紅綢之類的吉祥物,逢年過節,接受人們祭拜,成為關乎村落命運的風水樹。介于天地之間的人命運的起承轉合,這天地給予的風水影響,這六合之外的事兒雖然孔子存而不論,沒有進入正統話語,可是它哪一事不影響人們呢?

至于晝夜分泌的愛情或樟腦

造化獨一無二的辛香瑞雪

不僅殺萬千蟲蟻于無形

假若配上黃連薄荷、當歸槐花

則可以清心、明目、防腐蝕

當整個村莊都置于長風流蘇

與狄安娜的傘形月色中

我的睡夢全是仁慈的葉子

全是母親懷抱一樣的影

香樟樹下的世界總是讓人放心的

四品襁褓:此時的香樟樹,那月下狄安娜女神的琴曲,像是給懷抱嬰兒的母親伴奏,書寫人和讀者的記憶,最深之一該是母親的催眠曲,有月光、有風聲、有植物的味道、尤其是有鳥蟲和唱的催眠曲,才是催眠曲。春有布谷鳥促耕、夏有稻香蛙聲、秋有落葉辭樹、冬有火塘嗶啵等天籟,這樣的襁褓是人脈地脈天脈的整體滋養。

此生有幸吸收過天地能量和乳汁的靈魂是剛毅厚實的,當是文明的仙靈。

現代人,尤其是九零后大多已沒有過這種乳汁的滋養,即使有幸在鄉下生活過,他們的母親要么不會唱催眠曲,也沒有了月光和花香;要么母親也在生產流水線上老去,從來沒有給你月下催眠的懷抱。所以,新一代電子產品喂養起來的人,靈魂的空乏與輕浮是肯定的,這也是現代主流的生態。

《香樟樹》這一段,是對故鄉偉大母親的神話還原,是一個覺悟者感恩地解讀。正如詩人李明政的詩句“從高速公路回到的故鄉不是故鄉”一樣,沒有花鳥蟲唱的催眠曲,也不算是媽媽的搖籃曲。月下的香樟樹,千多年來讓無數的孩子,聽到有月光和花香的搖籃曲。

回望故土,如果有什么能比較超越王朝更替的痕跡,最恰當的不過就是這些道法自然的大樹或風景,它們與人的生活息息相關。如果只是靜態去描摹這一顆香樟樹,內容是相對有限的,作者在一首詩歌里,從感情到村落風水、神話意義的挖掘,多角度解析了在這個以香樟樹為代表的家園道場里,人們曾經得到了天地人和極其全面的營養滋潤。那些美好的畫面,有如皓月當空、流星滑落,又如雄風振山崗、松濤和簫聲。這一切,在現代都市人那里,只能是個天外傳說。

【白銀時代的父親和母親】

父母在家,人生尚有歸途,雙親離世,何處不是他鄉?

《銀卷尺》和《鬧鐘散》是兩首特別的作品,其意象的跨度和意義的開放度超乎想象,讓人想起作者早年的那一首《割玻璃的人》,細膩而遼闊。

在鏨花的老銀表面,芝麻的黑點

散布其間,如同星漢的暗物質

以腐蝕的語言和恒河沙痕

與記憶達成默契

一件尋常的腐朽物件,卻隱含著星漢的身影,令冷冰冰的物件與活生生的記憶瞬間默契。

父親與之形影不離

仿佛隨時準備丈量谷穗

麥芒的高度,或放學回家的孩子

山羊般躍過溪水的寬度

超越簡單的物理度量,注入生活的規劃內涵:一是貧瘠土地上勞作可能帶來的谷穗收成的高度,二是滋養生命萬物的溪水寬度,他們都是同樣的父愛,矛盾沖突的父愛:水流豐沛,則表示風調雨順,稼穡豐收;而河水泛濫又是孩子生命安全的障礙。一個父親,如何丈量這個寬度或高度,需要怎樣的智慧,一把銀卷尺可有這個擔當?

事實恰恰相反:卷曲的尺子

很少展露容貌,從祖父傳下來的

小銀盒,是父親珍藏的一顆

不欲輕示于人的瑰寶

常言道:天不可測,所以就不去測了,也不欲輕示于人

偶爾也會讓兒女們握一握

當父親鄭重遞出那團

亮如蒼穹一隅的冬眠神物

我聽到,沉睡的心臟在跳動

蟄伏在黑暗中心

并為數學或哲學問題所困撓

本是測量事物空間的工具

為何成了時間的見證者

銀色的卷尺有了一顆跳動的心臟,具有了某種生命形態,有了記憶,有了空間轉化為時間的神跡,就注定了有天地道行的真宰附體。我一直認為空間是凝固了的時間,而時間卻是不斷拓展的空間,宇宙大爆炸和星系的生滅,不斷證明這時間向空間、空間回歸時間的神奇轉化是真實不虛的。這一把度量長度的銀卷尺,在父親的手里,似乎早已變成了一塊伸縮有度的通靈寶玉。

在寂靜的春天

打量塵封的銀卷尺

仍然是我懷念的特殊方式

父親,已退回到更小的銀屋子

卷尺在握,萬物皆有分寸

這塊通靈寶玉,可以丈量火熱的心與冰冷的物,丈量生命的長度,生死的距離以及輪回的復雜路徑。天道變易又周而復始,父親母親的靈魂和靈魂里不生不滅的愛,與天同道,是不會變易的。這一把銀卷尺所以象征的“萬物”的“分寸”,就是一條“天則”。父親的“父”字,本來就是指手持斧頭的人,他有修理樹枝令其規范成長的權利,這種賦予殺伐權利的父親,就是一個家庭的規則制定人。

暇滿人生,父親和我既可以向外縱目望天,也可以走出“龍泉的燃燈寺”,把自己的肉身或靈魂向內,儲存在這個天則里,恰如那句疼痛的詩句“父親,已退回到更小的銀屋子”。

一首卓越詩篇,須有發自內心深處的痛苦領悟。這把小小的銀卷尺,從度量物件、到仁愛載體、到觀物方法論、到天則運行、到成為父親本人,最后回歸輪回的達道。于情感上是那么的疼痛和不舍,于生命軌跡上又是那么冷酷難以逃脫。可是作者并沒有一個痛苦的文字,這種感情近乎零度的寫作,不干擾讀者的自己閱讀感受,令一首詩歌,具有了盡可能開放的解讀空間和意象,不同的人都在這里找到自己的共鳴,這就是“大巧若拙”的高招。

另一首寫母親的《鬧鐘散》,有異曲同工之妙。《銀卷尺》和《鬧鐘散》可以互讀:前者從空間入手,返回時間的深淵;后者從時間落筆,卻呈現出無限的空間之美。這把銀卷尺或圓臉小鬧鐘,令聶家巖披上白銀時代的神秘光澤。白銀時代歷來都是過渡時代,鄉村還殘存古文明的余韻,天還是藍天,水還是綠水,人與人之間,還有淡淡的仁義禮智信可言。

在多數人的記憶里,母親好像比父親更加可靠。母親把我們生下來,總能無中生有地帶來食物和心里的安寧。母親像一條河,在歲月里溫柔流淌,也像一棵樹,一顆聶家巖的香樟樹,默默護佑我們成長,在《媽媽的菜園子》里面,就表現了母親的這種隱忍和寬厚,也只有母親,在故鄉的荒野里,才能充分地展現無中生有的才能,這是一種古老的生生不息的才能。

【萬物可與為游的玩伴們】

莊子游于濠上而得魚之樂的故事,羨煞后來的知音人。故鄉之美千變萬化,但最令人難變化的,則是萬物皆可以為樂,植物動物微生物皆是玩伴。比如螞蟻搬家,你可以試圖用小棍兒撥亂它們既有的路線,過一會兒你會發現螞蟻沒有被你撩亂,它們堅持自己的路線;連小動物的尸體也是玩具,一條白胖胖的蛆蟲,掐死后放在螞蟻路過的地方,你會為一群螞蟻搬動一條蛆喊加油;至于騎上濃墨的水牛或鬧魚捕蟬,更是其樂未央。

萬物紅得發紫、紫得發烏

食桑葚的男孩

天生具有獻身精神

把自己食成群鳥爭奪的果實

這種快樂的沉溺,在《食桑椹的男孩》里有比較滿屏的表現。陽春三月草長鶯飛,冬麥抽穗,桑椹掛果,小男孩吃桑椹,吃出了“聶家巖火燒云”的壯麗;吃掉了少年的寂寞——“寂寞的山谷染得彤紅”;吃出了情竇初開的愛情味道——“食一顆晚風吹亮的奶頭,就像吮一口愛情的蜜汁兒”,這個畫面好像詩經描述的古風,陽春三月,淫奔不禁的陶醉。當桑椹成熟之際,也是少年春情勃發之際,人們有過多的(淫就是過于過多)感情需要奔放出來,這種奔放,聶家巖的少年也不例外。故鄉的風物如此令人沉溺或者沉淪,以至于少年也愿意變成一個桑椹,成為飛鳥的果實,這絕對是有山水、有植物、有動物、有家人的故鄉,才可以鋪排開來的場景,才可以感受到的沉淪,現代城市太狹窄,擺不下一棵樹,容不得自由生長的桑葚,當然也載不動一個少年的春情淫奔,也建立不起少年王國的自信。

故鄉是一個相對自足的王國,我們留戀的田園牧歌,無論古今中外,都是這種自足和快樂的場景,如果沒有野心的騷擾,鄉村的人們,足以在自己秩序里快樂自治,享受相對的獨立王國的自在生活。那小國寡民的形態,最接近個體獨立的生命形態。在《粉筆與貨幣》中,那個聶家巖少年手中的粉筆,簡直就是巫師的權杖,在耕讀傳家的鄉間,粉筆的書寫功能就是文明傳播的手段,是話語權的標志,古代的語言和文字就是通天的媒介,誰掌握了語言,誰就掌握了一片王國,聶家巖的少年把它當貨幣換來自己想要的一切,這個少年,無疑就是那個“偽幣制造者”。每一個朝代都會自己造幣,它可能是貝殼、鐵皮、絲綢或好看的石頭,也可能是聶家巖的粉筆頭。只有在自己的王國,才可以造幣,才可以交換,才可以獲得更多的物質和快樂。而今,大多數人的家也就百來平方,在這鴿子籠的家庭里,哪里有什么地方安放你造幣的雄心,哪怕是幼稚的孩子般的雄心。

也只有在故鄉的道場,一個天真的少年,才可以無憂無慮的沉溺,可以內圣外王、顧盼自雄,有這樣堅實實的人格基礎的厚積薄發,才有自己天性的敏銳,甚至能從腐朽的世界找到耀眼的光芒。詩人在《牛糞如煙》中寫道:

在所有的動物糞便中

我唯一能接受的是牛糞

它不僅與傳說的黃金有關

更與低矮的房屋有關

還是治療凍傷的良藥

如果你未曾嬉戲過那些可愛的牛羊、萌寵的貓狗、以及驚詫的雞鴨,你的童年是有些小小缺陷的。

詩人筆下的牛糞,一開篇就與傳說中的黃金神話連體,這種視角,當然是成年后的重新解析,這種成人解析比幼小的心靈會有更多的幸福感知。在水牛點染外公守護的池塘那種牧歌般的背景中,我們看見了故鄉的親人、親戚、鄉親,以及構成他們天然物理和心靈關系的山水、林木、花鳥魚蟲、日月星辰和牛糞帶來的滿足和喜悅。這是真正的獲得感,而不是虛偽的謊言家空洞的言辭兒。

奇妙的世界,即使在卑微的牛糞里,也能孕育金甲蟲那樣勻稱,光亮的審美事物,美與丑香與臭在此模糊了界限,而殘渣和新生在奇妙地轉化:

各種顏色的甲蟲出入其間

裹著青草和麝香的氣味

這樣的世界,是天道默默運行的世界,正如老莊哲學的美丑相對而存在,卻統統在“象帝之先”歸于大道。在故鄉,之所以要把我們的雙腳深深地插入土地,是可以感應到天地的成理、無言的大美、不用推動的一陽來復、是周而復始的天行健。

仰觀于天,俯察于地,生滅之機,美丑之界,原本就這么圓融地轉化。牛,執牛耳、燒牛糞、燉牛蹄,神牛與美食,圖騰和禁忌,在故鄉矛盾而和諧的變奏。一坨牛糞,寫出這么多道理,具體的物象和哲理的轉圜,就這么一一散開來,這一首《牛糞如煙》的哲學寓言,可以恰如其分地用莊子的話來括:道,在屎溺。

【那些風動又心動的人兒啊】

除了風物,故鄉的人,則是絕對的主宰,他們的經歷、故事、生老病死都構成故鄉靈魂的一部分。

從絕對義意上講,宇宙之大,也就三大物件——天、地、人;所謂一生二、二生三、三生萬物。三就是三才,三才者,天地人,所以,萬物的核心是“人”。

莎士比亞說:人啊,你這萬物的靈長。果實的種子是果仁,果仁入土才生新的果樹;天地的核心,也是“人”,人與天地互動生出萬物來。佛學唯識論認為,萬物是人的心識所呈現,所以萬物的核心,還是一個小小的“人”,小小人大大的一顆“心”。聶家巖的那一顆香樟樹,接天連地,中間護佑的就是天地的“果仁”——不斷生、不斷死,輪回中的人。

在聶家巖的人群里,大致有這幾類人,代表某種精神,演繹著鄉村一些循環運行的古老法則。

《地主羅婆婆》就是多重文明的載體,她的形象也意味復雜,既是地主,也是農民,還是一個令人信賴的鄉村醫生。鄉紳或者地主,一直在千百年來的廣袤鄉村,扮演著先進生產的組織者和道統文化傳習者的角色。除了規劃具體的農業生產,還要修建祠堂,建立敬天愛人的文化和政治秩序;他們修橋補路,展開鄉村基礎建設;設立學堂,延請教書先生,傳授經世濟國和為人處世的道理,開啟蔽塞之地的蒙昧;有些地主還身體力行,種地經商、考查學子們的功課,對于沒有能力讀書的家庭,設立義學,讓窮困人家的孩子也能讀書;對于那些離鄉打拼,考取功名或建功立業的人,立碑立祠立牌坊予以旌表。舊中國的社會穩定結構,就是這么以個人修為(修身),家庭管理(齊家)為堅實基礎的鄉村自治(治國),延續三千多年,孕育了中國獨特的文明,從不間斷。羅婆婆那不朽的金牙,就是鄉村文明的一個隱喻。

正因為鄉紳和地主肩負村落自治的使命,他們的心自然要比普通人裝下更多的人、更多的事兒、更多的責任和苦難;鄉村的社會管理,“上古竟于道德、中世逐于智謀、當今爭于氣力”,一個樸素的鄉村,道德的標高像不成文的法典,對于鄉村生活的良知良能有無聲的滋養(我的外公就是這么一個鄉賢)。而慈悲心,在慈悲驅動下的為百姓擔當、舒難解困,也是他們的份內之事(外公白天挨批斗,晚上又協助那些批斗他的人解決生產生活問題)。如果翻開真實的歷史,往往有某地主某鄉紳造福一方的傳說,他們甚至在國難當頭,送上自己的獨子,耗盡自己家財。這是良知和量能合一的典范,羅婆婆以及她的北大潘先生,在世界尚未癲狂之前,他們的良善,他們的美,是故鄉最鮮艷的色彩。

鄉紳地主和讀書人,從來就是鄉村文明的兩個角度的代表,很多時候二者又是合一的。地主代表生產、穩定,厚重的接納,恰如周易的坤卦,厚德載物。讀書人代表生長、創新、突破,帶來文明的新風。他們讀書趕考,一路吸收他鄉的文明,接受新興的經濟文化;或為官一方、造福一代,晚年的時候告老還鄉,把在外積累的文化和理念,反哺到自己的家園,就是這樣“天行健的自強不息”,使每一寸土地的文明有積累,有創新,流水的讀書人與鐵打的家園,像是太極的兩儀循環互動,越積累越深厚。

潘先生和羅婆婆,沒有幸運到完成這種乾坤相生相長的循環,他們沒有機會,把傳承銘刻在自己的家園。這樣的疼痛,除了當事人,恐怕就是作者感受得最為深刻。那些美麗慈悲的人物,那些曾經的輝煌,在這里咔嚓咔嚓,斷裂開去。這樣的消逝“比黃金更加壯麗”,這種壯麗是對歷史的哀悼,也是對未來的祝福,是當下我們忍不住的疼痛。

除了羅婆婆這樣的人,故鄉還有更多卑微的人,但他們都給我們留下另類色彩。在《王木匠的幺店子》中,詩人以隱忍的筆法為我們展現出令行者駐足、歌者忘詞的美好畫面,像極了古代羅敷采桑的美景,也像極了沈從文《邊城》的阿翠姑娘在大巖河邊復活。可是那些苔花一樣盛開過的鄉村生活畫面,那些激動路人的臉龐,如今都消失在歷史的天空,悄無聲息,令人想要號天大哭,卻只能咬緊牙關,在詩篇里凝目“灰里殘存著一些斷瓦,還有一塊破鏡子”。要知道,河邊的幺店子這些畫面,要是在唐代李思訓的嘉陵江邊,或者明朝黃公望的富春江上,這樣的簡單建筑、故事、人物、人天和美的畫面,都是入畫的好景致,都是不朽的畫作。這尋常村落的變遷,不由人想起紅樓夢跛腳道人那句詞兒:衰草枯楊,曾為歌舞場……。現代城鎮化以鄉村人文、生活、秩序、道德的荒漠化為基礎,城鎮化的背景色彩是更大的荒蕪,城鎮化到底帶給人多大的進步和幸福,撫今追昔,人們不難得出自己的判斷。

《三國青年》,這個像荷馬一樣講歷史故事的人,是鄉間文明的最有魅力的部分(盡管他的妻子羅世芳后來跟著養子跑了),每當有這樣的故事大王出現,平靜的鄉村基本上可以做到萬人空院去聽故事。有一些流浪的藝人,他們會唱曲,比如《洛陽橋》《十八摸》這樣的俚曲,他們會唱《增廣賢言》一樣的勸世良言。我小時候就聽過一本流浪歌者自己編寫的唱本《十勸家庭和》,把一些古老的孝道,融入現代生活的語言,勸人愛家、惜福、親親、憐弱。這些春風化雨的故事和唱詞,絕對是任何教科書和正史所無法企及的,然而,這些故事人對故鄉男女老少的心靈啟迪和撫慰,又是潤物細無聲的。

在《何掌墨師》里,我們看到的一個隱約的魯班傳人,中國文明中那些優秀的建筑,善巧的卯榫結構的技術,而這些記憶,現代人也許只能在文字中找到。若能看到一根墨線,一鑿一刨的對木頭的雕琢,已是一份巨大的幸福。這種幸福,我們在《棉花匠》中再一次感受到:

迄今為止,我仍然以為

這是世上最接近虛空

最接近抒情本質的勞動

并非由于雪白,亦非源于

漫無邊際的絮語

故鄉的生活有許多是漫無目的的,比如陪葬禮人家落淚,為結婚人家喝彩,于自己并沒有任何實際利益,但是,在那么一個氛圍里,人們就是在一種看似“接近虛空的狀態”,找到存在的坐標,甚至,你愿意把自己定位在那個坐標點,就像作者渴望成為一個棉花匠一樣。

田園里這些風采十足的妙人們如今都已經風流蕩盡,他們離開自己的家鄉,在異鄉成為低端人口,又在寒冬臘月被驅趕,拖兒帶女回到“鰥寡孤獨廢疾”的殘垣斷壁的故園。這里最驚人的不是地主女兒不是說書人不是棉花匠不是古牌坊,而是留守兒童和自殺老人,還有游蕩在鄉間“爭于戾氣”的各種流氓。這種反差,令人好意,我們真的有過“唐詩宋詞”里面那么如詩如畫的故鄉嗎?

【觸摸危險的隱秘歡樂】

在故鄉,有多少危險的探索,就有多少次智慧的覺醒。在《螞蟻劫》中:

在聶家巖小學的孤獨球場邊

兒童無端肢解一只

卑微又勇敢的動物

卑微得看不見一絲血跡

兒童的殺戮,有危險的歡樂,無論有沒有血,殺戮總會讓人感悟生死。生與死哪一個更快樂或更痛苦,這是一個沒有答案的哈姆雷特問題。如果未知的世界無法知曉,那就只有更多的冒險,才有更多的體悟。

《1970年的炸藥》,那是一次火藥和泥土的合作:從導火繩中取出黑暗的火藥,放在墨水瓶、樹洞或石頭縫中,讓他們爆炸后蹦出耀眼的劇烈光芒。這個實驗的過程,帶著一種毀滅的邪惡里生起來的快感,這種黑暗與光明的合謀,其實也是這個世界某種強大的力量,或者毀滅,或者創造。這是向以鮮的聶家巖詩篇中頗富魅力的一部分,透過古老的鄉村或孩子的天真游戲,詩人試圖探索人性中最不容易被人察覺的善與惡。冥冥之中,到底是邪惡在推動著世界,還是善良在導引我們前行?《射蟬》,似乎在探索著某種答案:

那時并不明白

所有柳樹的背后

所有事物的背后

早有一支箭

當少年肆無忌憚地燒螞蟥、捕老鼠、鬧魚、抓蛇、玩槍,在這些有點兒殘忍的游戲中,孩子們以最低代價釋放了人性之惡以后,突然懂得了萬物之間的相輔相成關系,領悟到“所有事物的背后,早有一支箭”,這一支箭,最好“引而不發”,保持危險與禁忌的平衡,保持更多的美好生命形態,在故鄉寬敞的土地上自由存在,萬類霜天競自由般的生生不已。但是,太多的箭已經射進了中國的鄉村,射進了聶家巖,射進了它的土壤、巖石、河水、大樹;更多的射進了人心,這些箭比少年的游戲更加猛烈,帶著主義、帶著真理、帶著振振有詞的崇高,萬箭齊發,射進了千萬個聶家巖;當年的孩子回首故土,我和家園都已經不存在,只有記憶的鋸齒,劃過心尖兒,那是危險和快樂以后的疼痛。

【修辭,以立故鄉之誠】

故鄉在離我們遠去,即使我們興趣盎然地再次回到故鄉,故鄉也已經離我們遠去,或許,她只可能存在我們的語言描摹里。這種描摹方式,向以鮮基本建立了自己的語言修辭體系:尋常場景的神話語言學,或本能倒逼出的欲望語言學,或于卑微的事物里載入哲學寓意。

早先的聶家巖

一定有段輝煌的馴馬史

而今此地雜花生樹

再也找不到狂奔的蹤跡

僅從那道緩坡與彎道來看

仍堪稱跑馬射箭的天然較場

這特別象古詩的寫法,開頭由故鄉的古跡風物起興,也是記憶對故鄉的初體驗所在。

口述史也可資旁證

。。。。。

如何如何騎馬下重慶

當遺跡可以稽考時,人類活動的痕跡才是較馬場被注入的靈魂,這個民國故事,無論真假,都帶來想象的魅力。

另一條線索更為古老

。。。。。

村里的博識者說

長著云翼的天馬隨仙人而去

可是,人心是多么健忘啊,青山還在,是非成敗轉頭就空了,這些風物和故事,其能夠表達的理想和承載的驕傲,由神話傳說壓縮成記憶的片段。如同《馬跡》所說:

大自然的戰鼓終于熄了

唯有星斗,不停轉移走馬的燈

那些鮮艷的生活,在寂滅的天道里歸于虛無,對于大多數人來講,不知道是幸運還是悲哀。聶家巖語言學的一個特征:當一切不可追回,那就交給神話去說吧。

《烏龍傳》是另一則聶家巖的神話,扎得人心痛的神話。在鄉村保護神的體系里,看不見的有土地爺(保豐收)、雷公(劈殺毒蛇和不肖子孫)、灶王爺(報喜求財)、觀音菩薩(救苦救難)、各種輩分的祖先;日常生活看得見的有:看家狗、照家蛇、刻在石頭上的獅子、藏在深潭的靈龜,以及逝去的親人們偶爾靈魂附體的牛羊和飛鳥。看家狗,是一個活在生活也活在神話的特殊保護神,《烏龍傳》,表現的是一個被殺死的保護神。那時的故鄉,消滅一個神,只需要一場致命的饑餓,烏龍的饑餓,讓它忘記了“黑暗中強盜的氣味,黃昏里鬼的氣味”,饑餓讓它只記得飯團的味道。但是這一次,飯團中潛藏著一個更大的饑餓欲望,那是人們要吃掉一條烏龍的欲望,用筍殼毛刺裹進飯團的所謂“農耕智慧”,跟愛斯基摩人在捕殺海豹時,在凍得硬梆梆的鯊魚肉里藏入鋒利的魚刺如出一轍,當魚刺或筍殼毛刺進柔軟的喉嚨和腸胃時,海豹或者聶家巖的烏龍,就踏上了死亡旅程。

是什么帶來了鄉村的饑餓,帶來人的饑餓和動物的饑餓,帶來了成千上萬人易子而食的饑餓。當鄉村的權力掌握在肺癆主任這樣腐朽人的手里時,鄉間的禮義廉恥已經被完全顛倒了。在饑餓關乎本能的當口,什么溫良恭儉讓都成了笑柄,只有《烏龍傳》這樣的人吃狗、狗吃毛刺飯團的循環嗜血與殺戮,成為一種新的鄉村生活潛規則。

向以鮮故鄉語言學的另一個特征是:當諸神倒下,只有欲望無止境地泛濫。

《馬跡》與《烏龍傳》,相向而行的兩種語言言說體系,一個挖掘古老家園的積淀程序:由風物、到故事、在神話中定格;另一個是家園向現代消解過程:從敬畏、到構陷、終于殺戮以至于完全消滅。站在善惡的對立面,我們居然發現,他們是有交叉點的,這個交叉點,就是人心,同樣的人心,在不同的軌道上,完全可以呈現出截然相反的面目,走出方向相反的道路來。

還原神話,把崇高的欲望和疼痛,幽微的哲學承載,賦能在一個卑微的生活物件里,是本詩集的第三種聶家巖修辭方式,比如《火柴盒》

燎原之勢,真美

我看見火光中的淚水

不是來自眼眶

而是來自高加索的峭壁

在這里,作者還原了薪火相傳的故鄉文明,是無數盜取火種的“普羅米修斯”的犧牲換來的真相,這么一種文明在我們眼前淪陷,作為經歷者,又是多么的痛苦,燎原之時和灰冷之際,都令人熱淚盈眶。我們每天升起故鄉重現的希望,又不能抵御工業化侵蝕的惡果,不就像普羅米修斯的心肝,在夜里長出又在白天被老鷹啄食嗎?

《一根繩子》《柏木》《短檠》這些尋常物件,都能“格物”出幽深的哲理,這些哲理反過來彰顯這些看似微不足道的物體,又是幾多生命苦樂的象征物,就像從馬王堆的漆器溯源,我們能還原古蜀國的漆器工藝之美,從戰國墓葬的竹簡整理,能還原百家春秋的《齊語》一樣,詩人在這里寫到了幾十種細微的玩物或游戲,在這些細微之處儲存故園生活的各種密碼,百年之后,當人們還希望回到20世紀的故鄉,這些真實的密碼也許是一種返鄉之路。

在當下城市的臃腫和鄉村的潰敗的十字路口,是打馬歸去(《馬跡》)還是揮劍斬龍(《烏龍傳》),哪一個更可能是蕓蕓眾生心靈的選擇呢?如果卑微的個體生命無法選擇歷史,至少,詩人還可以選擇一種詩歌修辭,以記載故鄉的真相,表達兒女的感情

子曰:君子進德修業,修辭以立其誠《乾卦.文言》,寫詩記錄故土樂園,就是詩人的進德修業;用恰當方法細膩的體察人事物理,就是故鄉的修辭學。把可愛而快樂的故鄉留在文字里,希望那樣的幸福可以至誠不息,不息則久。

【聶家巖,必將成為未來故鄉的經典比喻和神話】

聶家巖詩篇的內容,當然永遠不只是前面所述這些意義。橫向展開的內容是故鄉的三個維度:人物、風物及心靈史。當作者人到中年重新回顧童年的生活場景,回憶那些遇見的人,把玩兒的物件和遭遇的事件,像向教授這樣的敏銳詩人,不可能用退休老干部的筆法,再去簡單描寫那個已經面目全非的故鄉。如何在故鄉的重新解析里,找到鄉村人類學的文化本質意義,才是一個優秀詩人在這個時代所應該肩負的責任。

前文有問,一部優秀的詩集,第一層是記載事實,第二層是表達愛與哀愁,第三層是反躬自省,第四層和第五層又干什么呢?大多數認真的詩人,都做得到回憶、抒情和反省,大多數詩人也只能止步于此。

向以鮮一直都是獨步現代漢語詩壇的詩人,他的筆觸像明亮的手術刀,可以庖丁解牛一樣,輕松地理清眼前詩意和表達詩意的萬物萬象,把他們鞭辟入里地重新解構,比如《香樟樹》《銀卷尺》《粉筆與貨幣》《鬧鐘散》《牛糞如煙《砍柴少年》,通過詩人的重新翻閱,我們能夠透過時間的表面,發現很多不朽的意義;當然,也可以從《烏龍傳》《地主羅婆婆》的解構中,發現同樣一片土地里,早已腐朽的邪惡。

所以優秀的詩集,第四層意義,就是對過往存在的重要事件進行個人化的“解構”。《我的聶家巖》整部詩集,詩人大多數篇章都在用新的角度重新理解和組合過往的一切,在解構后重新獲得事物隱秘的意義。在《蜻蜓游》中,那只蜻蜓——火紅的飛行家,作為戰斗機、挑戰者、驕傲的空中戰將,最后落進孩子們的蜘蛛網的時候,從兒童的角度,應該享有勝利的喜悅。結果呢,卻是“望著垂死掙扎,試圖重返上蒼的手下敗將,夏天的孩子,突然集體失聲”,通過這種細節的抓取,激烈的戰斗頓時轉折為生命的憐憫。這種慈悲,瞬間進入了我們的語言,記憶和基因里。

從縱向角度,解構聶家巖的利刀,至少有“格物致知”“天道探幽”“神話還原”三種方式。在《墳梯子》中,我們可以看到這樣的縱向解構經絡,《挑水的距離》《影子屋》等,也同樣體現出作者獨家的解構刀法,令微塵一般的小意像,小事物,都有一種上達天聽的生命至理,甚至上吊的鬼魂這樣的陰森恐怖事件,在作者的筆下,也變成故鄉陰柔神秘美學的內核。

一部詩集的意義就在于,他對某種題材的書寫具有創新意義。作者對于故鄉的解讀,已經完全超越了所謂童年生活的懷鄉之作,而是在懷念的基礎上重新理解,建設和重塑。對于我們這一代正在痛失家園的人群,作者即使在寫到母親的詩篇——《鬧鐘散》《夢花樹》《媽媽的菜園子》,也都沒有太多情感的表達,而是把更多的筆墨,落在能夠引起一代人、幾代人共鳴的情義和事理的挖掘上,這樣的工作,就是詩人的使命,唯其如此,才真正做到了“文以載道”。

因此,詩集的第五步就是“載道”,把聶家巖的日月摘下來、把聶家巖的山河放下來、把聶家巖的人物活起來,在詩歌里收藏、解刨、漂洗、翻新、壓縮,存入我們的記憶中。故鄉成長樂園,那里有流傳的故事和神話、那里有演繹的喜怒哀樂、那里有凝固的天荒地老、那里有父親的卷尺和目光、那里有母親的溫柔和擔當、那里有危險和徹悟等等一切。在現代城市,狗窩一樣狹窄的空間里,上述內涵沒有任何一樣可以承載、值得言說。現代的都市眾生,大多數是沒有故鄉的木偶人。從這個意義講,你曾經有過故鄉,有過聶家巖這樣的歡樂與痛苦,你是多么幸運的人啊。

《我的聶家巖》以小觀大,見微知著,為失魂落魄的都市人,奇妙地呈現了故鄉應有的精微景致,從文化細胞學的角度,把故鄉的干細胞基因提取出來,存在薄薄的詩集里;從文化人類學的角度來看,這一幅幅故鄉的妙華勝境和中國業已消失的鄉村范本,在未來的世界,當人們再次談起故鄉談起童年談起從前,《我的聶家巖》,必將會成為人們關于未來故鄉的經典比喻和神話。

——2018/11 成都金沙

純貴坊酒業

純貴坊酒業