誰能同時(shí)站在兩條彩虹的上面

——姜紅偉《詩歌年代》序

作者:徐敬亞

按結(jié)繩記事的古法,1976,絕對是中國之繩上一個(gè)特大疙瘩。萬馬齊喑的10年苦難之后,一首晚清七絕充當(dāng)了郁悶民族破敗心聲的出口:“我勸天公重抖擻,不拘一格降人才”!這一悲憤到斗膽勸天的詩句,頻繁出現(xiàn)于中國報(bào)刊的結(jié)果,不僅鼓動(dòng)了“人才”們?nèi)諠u恢復(fù)的雄心,也可能暗中提醒了正夢想開創(chuàng)新政的當(dāng)權(quán)決策者。

人才,從來就是說有就有,說無就無。它隨時(shí)暗藏在天空的云朵深處,而漫天大雪從來是無中生有、說下就下。新時(shí)代的價(jià)值標(biāo)尺一旦確立,自由與尊嚴(yán)之光,立刻照亮了無數(shù)平民百姓的壯志前程。

高考,果敢而神速的恢復(fù),預(yù)示了一次精神“重新抖擻”的回光年代。幾十年,龍生龍鳳生鳳、英雄好漢反動(dòng)混蛋——仿佛天降的全民科舉,使弓背彎腰人們臉上的罪孽紅字或火烙金印仿佛瞬間消彌。進(jìn)京趕考,范進(jìn)中舉,無數(shù)平民浪子一舉升天的故事,一夜傳遍天下。

人的變故,就是天下的變故。一件事情發(fā)生后,埋藏在其后的一系列事情注定接著發(fā)生。在此后來臨的民主精神閃光后,一年連接一年、持續(xù)不斷地,中國大地上呈現(xiàn)了一次人類文明史上罕見的、橫跨幾十年時(shí)空的詩歌熱潮。

兩條彩虹同時(shí)升起,英雄必然倍出。

一條彩虹,托起了瘋狂范進(jìn)中舉。另一條,使中舉后的范進(jìn)更加瘋狂。

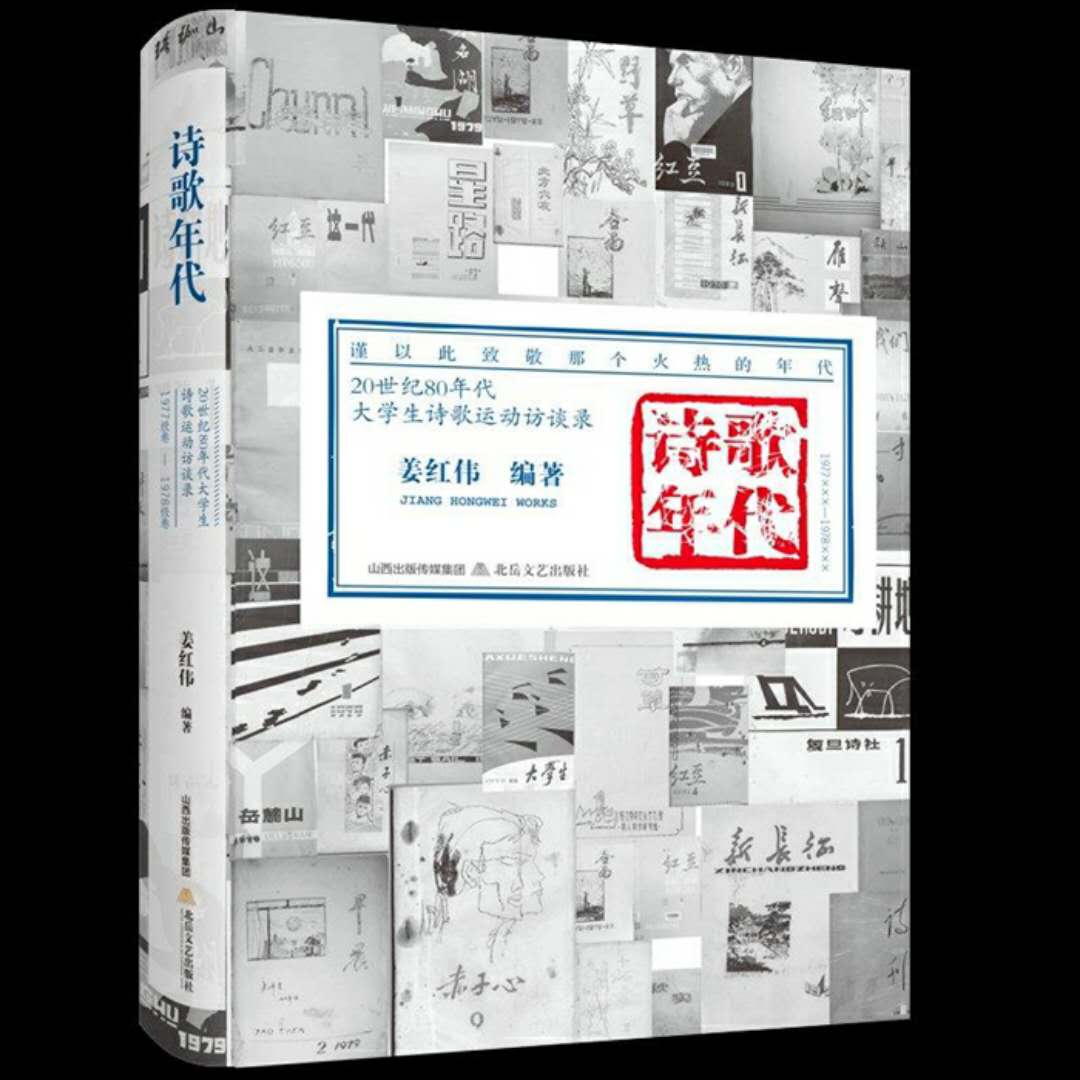

這就是本書——《詩歌年代——20世紀(jì)80年代大學(xué)生詩歌運(yùn)動(dòng)訪談錄》(北岳文藝出版社2019年5月版)之所以誕生的背景。

天公抖擻,人隨之抖擻。

1978年春,27萬名“才子”突然從鄉(xiāng)野市鎮(zhèn)深處沛然涌出。中國壓抑的智慧與自由,最先在大學(xué)校園睜開眼睛。

當(dāng)從一名豆腐廠的鍋爐工搖身一變坐在吉林大學(xué)中文系課堂上,我親眼目睹了中國大學(xué)內(nèi)外出現(xiàn)的史無前例混亂與新奇:班里年齡最小的只16歲,而最大者是他的二倍32歲……剛剛獲得話語豁免權(quán)的教師正匆忙準(zhǔn)備教案……步入中年的“學(xué)生”不時(shí)寫信回家告慰妻小……那時(shí),與我們同期就讀的,還有最后一屆工農(nóng)兵學(xué)員,他們對大學(xué)“上、管、改”的統(tǒng)帥般地位并沒有明令撤消,其身上醒目的軍裝與頭上的閃閃紅星,似乎仍帶著前朝驚恐的威嚴(yán)。

然而,無數(shù)只假設(shè)的雄鷹正在從雞群中飛起。受惠的興奮與短暫的角色慌張后,七七級在各大學(xué)迅速被傳得神乎其神。他們中的佼佼者,在基礎(chǔ)課堂上常常伏案大睡。其置疑目光與挑剔口吻,令剛剛蘇醒的教師們倍感心怯。而只有七七級自己才更記憶猶新,所謂“藏龍臥虎”的時(shí)代寵兒們,幾個(gè)月前,還在大山深處或城市的底層,遭受著權(quán)勢者與文盲們的白眼。

一種莫名的憤悶情緒和潛在的變革意愿,暗然浮動(dòng)。

雖然尷尬與交鋒,偶爾在變形的師生之間出現(xiàn)。但大劫難之后,同病相憐的人們在課堂上卻上演了一幕幕心領(lǐng)神會的交融。寫到這里,我想起一個(gè)令我難忘的關(guān)鍵詞“牛馬走”。是吉林大學(xué)的王孫貽教授,以一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的、合格的、飽受苦難的右派身份,在對司馬遷《報(bào)任安書》的講解中,向未來青年才俊悄悄輸送了一種前朝的切齒之痛。兩千多年前一次政治迫害與肉體之辱,被王教授闡釋得身心俱焚、意味深長。當(dāng)時(shí)大量政治術(shù)語尚未解除禁忌。于是,一種若有所指、似有似無的話語,加倍放大了含沙射影的效果。古漢語的教學(xué)目標(biāo)已退居次席,昔日的“牛馬走”們之間,在象征、暗喻中洋溢地享受著無限寬廣的心有靈犀、眉目傳神、會心一笑,也享受著囚徒們放風(fēng)時(shí)狗膽包天惡作劇般的膽戰(zhàn)心驚……那種仿佛地下黨與間諜一樣的暗號式講授,包括某些鬼鬼祟祟的傾聽者們緊皺的眉頭與暗中的告密……后世幾乎不可重復(fù)。

正是無數(shù)的王孫貽先生,以蒼老樹樁的勃發(fā)內(nèi)心,暗中慫恿與鼓勵(lì)著整整一個(gè)季節(jié)的早春枝芽。其時(shí),恰好又逢剛剛開禁的《現(xiàn)代文學(xué)史》課程幾乎在全國高校同期開課。“五四”后的文學(xué)社團(tuán)高潮——這一被長期遮蔽的歷史,被正面、公開宣講后,像示范性星火,迅速在七七、七八級大學(xué)生中蔓延,民間性的文學(xué)結(jié)社,突然大面積興起!

1979夏秋之交,僅在吉林大學(xué)中文系七七級一個(gè)班內(nèi),便突然誕生了3個(gè)文學(xué)社團(tuán)。其中《赤子心》詩社,最多時(shí)成員達(dá)24名,超過80人大班的四分之一。而作為中文系系刊的《紅葉》,則由77、78級與76級工農(nóng)兵學(xué)員等三屆學(xué)生會聯(lián)合主辦。

一項(xiàng)失傳多年的公民權(quán)力,被突然莫名獲得。全國各省大學(xué)院校,異床同夢地忽然爆發(fā)了民間文學(xué)社團(tuán)的盛大高潮。那種仿佛大赦天下的感覺,在未來青年詩人作家們心中帶來的,是比社會實(shí)際寬容度高出幾倍的放肆夸張效果。

在需要英雄的時(shí)刻,小人物紛紛登場。

在各大學(xué),一批民間文學(xué)社團(tuán)的領(lǐng)袖人物應(yīng)運(yùn)而生。這些昔日被黃沙埋沒的人們,正在書寫自己苦盡甘來的錦繡前程。他們的文學(xué)才華突然放出光芒。他們的領(lǐng)導(dǎo)才能,莫名地油然而生。具有諷刺意味的是,在這些人剛剛離開的那些單位與部門,他們桀驁不馴的性格、對抗領(lǐng)導(dǎo)的拙劣情商,曾經(jīng)令這些呆頭呆腦的才子們吃盡了苦頭。

《歷史時(shí)刻在選擇酋長》,這是我前幾年為“十大新銳批評家”評選寫的文章題目。我現(xiàn)在想說的是,歷史選擇的速度總是驚人。隨著全國高等院校民間社團(tuán)刊物之間的交流,各大專院校的辦刊者們開始了頻繁溝通。在沒有電腦沒有手機(jī)沒有QQ沒有電郵的年代,親筆書信成為遠(yuǎn)隔千里的大學(xué)生們交流思想信息的惟一通道。我至今仍懷念當(dāng)年與各大學(xué)社團(tuán)頭目的通聯(lián)。文學(xué)觀念的交流、組織建制的溝通、天下大事的評說……無名的亢奮,沒有一分錢的功利,卻幾頁、10幾頁紙地奮筆疾書……在當(dāng)年孤冷、閉塞的人際交流背景下,人們的通訊錄都少得可憐。而在大學(xué)校之間,突然間獲得的各省各州各府的陌生名單,帶給當(dāng)年的大學(xué)才子多少興奮。可以想象,一封封熱情如火的信件在幾十所大學(xué)之間飛奔往返,像密集的曳光彈或遠(yuǎn)程火炮,一顆顆劃破了當(dāng)年漆黑的人際夜空……事情總是有一,就有二。隨著這種激情信息的溝通與火熱思想的交集,中國大學(xué)民間刊物的聯(lián)合之勢已不可避免。位于中國地理中心區(qū)位的武漢大學(xué)最終成為它的倡導(dǎo)源頭。

作為大學(xué)社團(tuán)民刊運(yùn)動(dòng)的升級版,《這一代》的出現(xiàn),也許過于急切和超前,但聯(lián)合已經(jīng)必然。迅速匯集起來的洪流需要更大、更寬廣的出口。急切膨脹的文學(xué)觀念也需要一種更刺激、更過癮的傳播。也許《這一代》的短命又是一種必然,但它還是太激進(jìn)了一點(diǎn),夭折得也太慘烈了一點(diǎn)。今天設(shè)想,假如《這一代》僥幸逃過了那一波乍暖還寒的回潮。它最終也無法逃脫和中國思想解放運(yùn)動(dòng)相似的下場。可能有點(diǎn)像假想中魯迅在新中國的命運(yùn),要么或早或晚被封閉,要么變成一個(gè)三好學(xué)生式的乖孩子作文板報(bào)欄。從這種意義上說,《這一代》悲壯的結(jié)局可能恰好。憂傷而凄美,反倒使我們因同情與惋惜對其充滿了眷戀,甚至把它想象成一個(gè)被扼殺在搖籃中的神童。

其實(shí),中國八十年代大學(xué)社團(tuán)最興奮、最高潮的階段,甚至還不到一個(gè)完整四年學(xué)制的一小段時(shí)間。最初的、一年多的發(fā)韌期,最刺激,也最盛大。七七級、七八級離校后,社團(tuán)的框架基本得以保留,再次成為第三代詩人的出發(fā)點(diǎn)。這一批繼往開來的詩人群體的成長期,大多數(shù)在大學(xué)里完成。而伴隨著詩的中興,1985——1988,大學(xué)校園又形成一次小小的高潮。當(dāng)1989那個(gè)不尋常春天的突然降臨,終于使這一段特殊的文學(xué)社團(tuán)大觀歸入九十年代的灰暗與平庸。

作為明晃晃的果實(shí),從這些社團(tuán)中走出了一大批作家、詩人,這些人成為未來年代中國文壇重要的組成。這一點(diǎn)已經(jīng)成為常識。

我要說的,是另一種隱形的效應(yīng)。

一個(gè)歷史事件的發(fā)生,除了照耀當(dāng)事者之外,它暗中向四面八方放射的力量往往被忽略。八十年代大學(xué)生精英們的文學(xué)活動(dòng),類似一次巨量螢火蟲們的超級大聚集。那些小昆蟲發(fā)出的光,不僅照亮了自己的屁股,也一定照亮了周邊小小的空間。那些看不見的光芒,那些暗中的力量,一定照亮了無數(shù)身邊的、和八十年代詩歌運(yùn)動(dòng)毫不相關(guān)的、一大批不知名人物。

“先胖不算胖,后胖壓倒炕”——行文至此,我無法繞過這句粗俗的東北話。我的西式語法無法抵擋它兇狠的力量。這一著名的時(shí)間意義上的“胖瘦理論”,用在七七、七八級的各類班史中實(shí)在是太精彩、太貼切。事實(shí)證明,在很多大學(xué)里,類似的胖瘦角色演變都無一例外地發(fā)生。當(dāng)初叱咤風(fēng)云的才子們,有點(diǎn)像一鳴驚人的神童,此后的人生中卻并無多大長進(jìn)。相反,那些躲在他們光輝后面默默無聞的小人物們,卻往往厚積薄發(fā)、熱力發(fā)散、大放光彩。這些小人物,也許就是老狼歌中的“睡在我下鋪的兄弟”。他們當(dāng)年可能沒有參加任何文學(xué)社團(tuán),甚至不熱愛詩與文學(xué)。但他們也與精英們一起,共同經(jīng)歷了那個(gè)詩歌熱潮。可以說,他們是八十年代大學(xué)生史中的一種“暗物質(zhì)”,是其數(shù)量龐大并不可或缺的組成部分。他們更近距離地欣賞并接受著詩所散發(fā)出來的自由之光。由于親身親眼親耳,這種光,更亮,更強(qiáng),也更親切、更溫暖,更真實(shí)。同時(shí),恰恰由于他們與詩歌的陌生關(guān)系,詩歌之光在他們那里反而產(chǎn)生了更大的化學(xué)反應(yīng)。這些貌似沉睡的“下鋪兄弟”們,成了一幕歷史戲劇中離舞臺最近的觀眾,很多人甚至一直混在演員與后臺劇組人員之中。他們,可能是八十年代大學(xué)生詩歌運(yùn)動(dòng)最大的受益者群體……因此,從詩歌熏陶、詩歌教育、詩歌影響的角度,那一場校園風(fēng)云,倒像是為后來的主角們有意導(dǎo)演的一幕詩歌專場大戲。鎂光燈下的表演者,照本宣科地念著唱詞,而臺下的人們卻被感動(dòng)得心血涕零。那些無聲無息的觀眾中,恰恰隱藏著日后的商界大鱷、霸道總裁,或者遍布于這個(gè)國家四面八方的大小官吏……他們學(xué)生時(shí)代被詩歌一針針擊中的心靈,一定被暗中植入了某種敬畏與悲憫。若干年后,中國遼闊國土上發(fā)生的每一件小事,都可能因此而被悄悄地改變。

任何事件,都隱藏著某種承續(xù)與繁殖的能力。

歷史像一根永遠(yuǎn)延長的甘蔗。最甜的部分注定一天天發(fā)黑、蒼老。而最嫩的尖芽,終將吸收一切糖份,成為未來的主干。

幾十年前橫空出世的那兩道彩虹升起的時(shí)候,除了“下鋪兄弟”之外,在遼闊的土地上,還站著無數(shù)仰望星空的孩子——當(dāng)八十年代大學(xué)校園里涌蕩著一浪一浪詩潮時(shí),在更眾多的中學(xué)生校園里,詩歌的酵母也喚醒了成千上萬的未來詩人。他們仿著前輩兄姊,串聯(lián)、結(jié)社、出刊……同樣形成了一場波瀾壯闊的詩歌江湖。那是另一節(jié)更新鮮的甘蔗,另一幕屬于他們自己年華的詩劇。

作為本書序言,我有責(zé)任指出:無論是當(dāng)代中國現(xiàn)代詩史,還是當(dāng)代思想史,八十年代大學(xué)校園曾出現(xiàn)的大規(guī)模自由結(jié)社及寫作串聯(lián),對于本民族來說,都是難以再繼的珍貴史料。當(dāng)這一運(yùn)動(dòng)的主角們垂垂老矣之際,對這一斷代歷史遺跡的捕捉、搜尋,再次由中學(xué)生詩潮的“孩子”完成。他們像執(zhí)意續(xù)寫“家史”的后生,不惜四處叩門、刨根問底、追尋舊跡。當(dāng)往事正在隨風(fēng)暗淡,他們用一個(gè)個(gè)漢字使之存留下來、凝固下來。

長虹貫日的日子我們還能經(jīng)歷嗎?

此舉此書,足當(dāng)銘記。

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)