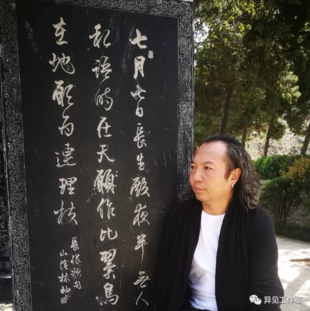

阿諾阿布:彝族,原籍貴州,七十年代生人,詩人,作家。

著有詩歌、小說、劇本多部。三色橋(北京)文化發展公司藝術總監。

劉劍 ||“為了螞蟻那條折斷的腿”

——讀阿諾阿布的詩集《祖國,或屋檐下的自白》

讀阿諾阿布的這本詩集《祖國,或屋檐下的自白》,讓人讀得過癮,讀得蕩氣回腸!這本詩集中有許多宏大的詞語:神主、善惡、戰爭、自由、尊嚴、文明、人類、祖國等,但這些很重很大的名詞都壓在一只卑微的“螞蟻”身上:“主啊,如果你是真的/請與我一道訪盡天下名醫/為了螞蟻那條折斷的腿”(《不管如何顆粒無收》),我也曾寫過兩句詩:“當我在秋天的黃昏老去/我只想傾聽一只螞蟻的嘆息”,與此有相似的共鳴。所有的文明,都是為了人的生命本身,正如康德所言:人是目的。人類所有的努力,都應當指向人自己,盡管許多人的生命微如草芥。螞蟻卑微,但生命的尊嚴是最高的訴求。螞蟻為何折斷了腿?如果是戰爭造成的,我們就要追問戰爭的合法性;如果是同伴撕咬的,我們就要拷問人性的底線;如果是自己摔斷的,我們就要追問社會保障制度是否健全?如果是屈打成瘸的,我們要追問司法的公正。人類從史前文明進入農業文明再發展到今天的工業文明,這條自我選擇之路是否就是正確的?正是帶著這樣的質疑,詩人開始他的各種追問:

神并不一開始就是神

至少,在它出生之前不是

在它死亡之后也不是

先是命名,然后才是祭拜

就一支歌謠而言

任何一場戰爭都可以避免

——《茲茲樸巫》

對神的卜問并沒有答案。如果是現代文明是正確的,那伴隨現代文明的殺戮手段比狩獵時代還要先進,這是進步還是倒退?以震驚世界的敘利亞難民事件為題的《我的靈魂呢?》一詩就把美麗與殘酷并置:“書桌無人一月/桃花虛度三月/船不在海上九月/這些通通不如/敘利亞的海水泛濫一次……三歲大的庫爾迪/蜷縮在風情萬種的土耳其/連眼淚都沒有一滴/除了海灘 除了一望無際的海灘/世界小得不夠展開他完整的尸體”。以詩歌抵達國際性事件的現場,阿布的詩歌因此而具有廣闊的視野,也由此具有當代藝術的價值訴求和靈魂的拷問:“我敲打頭蓋骨 這是最好的時代 /山河值得人們一次次拯救/我敲打頭蓋骨 這是最壞的時代 /全天下竟然都在紡織遮羞布”(《對慶安,我只有敲打頭蓋骨》)。

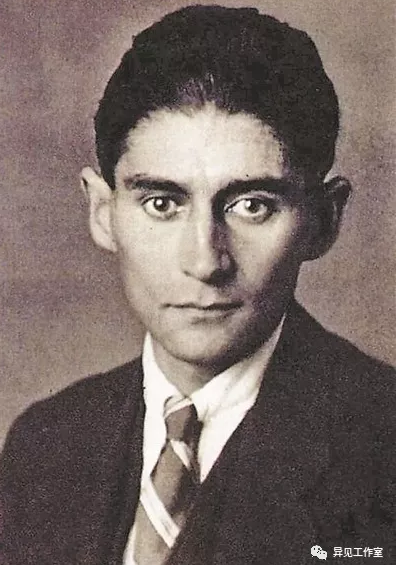

卡夫卡

從宏觀的粗略線索來看,在道德、哲學、倫理、宗教等這套體系構筑的古代,詩歌基本上只是以道“游于藝”的舟楫,它只訴諸于“美”的形式,“美”也曾經一度成為衡量詩歌的標尺。近代以來,訴諸于生命本身的價值、尊嚴、自由等逐漸成為詩歌的目標,詩歌從對象轉向主體,特別是在問題重重的中國當代,生命的主體性地位尚未獲得,現實由此就成為阿布詩歌的書寫指向,他由此談到詩人作為知識分子身份的兩個維度:良心與批判。沉默的大多數,是需要知識分子去喚醒的:“所有的磚頭都參與了圍追堵截/所有的筆墨都見證了滿紙謊言”(《夏日之書——向艾略特致敬》),這個時代,詩人不能淪為“眾多白白胖胖的詩人”(《端午謠》),這是現代詩人的屈原之魂。否則,對于詩歌來說,不再具有詩歌史的現代性價值:“如果我們只傷心那些傷心我們的/這個即將漫長的冬天,必將毫無意義”(《雨是危險的——致倮倮》)。這種關懷必然是一種痛苦,但“痛是一種幸福”:

當雨水穿過屋檐

每一滴都挾裹著荒誕以及無恥

土地,笑容,越來越少

子彈,眼淚,越來越多

無數的山河,無數的罪惡

無數的人群,無數的墮落

——《祖國,或屋檐下的自白(1)》

炮彈的弧線再優美

殺人的借口再漂亮

我也愿意一把火

把它們連同所有的

點橫豎撇捺通通燒盡

即使我從此食不果腹

即使我從此目不識丁

——《字庫塔》

阿赫瑪托娃

詩歌是詞語的制作,在日常語言中掘出自身的秩序結構。阿布的詩行間閃爍著思想的鋒芒,這種思想的語言舞蹈就生成了他的詩。他的閱讀經驗對他詩歌的格局有很大的影響。漢語古典詩歌形成他對仗式抒寫習慣,雙句排比反復碰撞會形成一種音聲的回旋,他的詩歌有豪情的交響,也彌漫著悲愴的情調:“它允許天空低垂/允許一個王朝一錯再錯/如果我帶著弓和箭/它甚至愿意把凋謝的花/為我再開一遍//可惜我沒有弓和箭/走在人群中/我孤單如滿地落紅”(《死去多年的杜鵑站在蒼山上》)。在阿布的詩藝處理上,他讓宏大堅硬的語詞在起承轉合的節奏中嵌入美麗柔軟的意象,讀起來俠骨柔情,起伏跌宕。這是他在我們這個時代橫沖直撞的詩歌回聲,這是黔西北彝族漢子的血性之詩。我仿佛看到一個手提長戈的武士阿布行走在蒼涼黃昏的背影,為夢想中的理想國而血戰,但又注定某種悲劇的落寞。

純貴坊酒業

純貴坊酒業