慈悲,詩人最大的良知

——阿諾阿布詩歌閱讀體驗

孫守紅/文

——阿諾阿布詩歌閱讀體驗

孫守紅/文

楔子

黎明詩學的宗旨提出:詩人應盡力給這個世界帶來敞亮和慈悲、陽光和生機、意趣和敬畏。[1]儒家亞圣孟夫子于千年之前已有言:人之初,性本善。所謂性本善,在黎明詩學看來,便是慈悲。而作為“天地之心”的詩歌寫作,其最終的指向無一例外都指向詩人的慈悲心。雖說這一說法看起來較為陳舊,但作為續脈寫作來說,它無疑為我們提供了對現代詩歌的一個閱讀通道。

略知中國詩歌史的人都知道,自《詩經》以降,中國詩歌一直都存在著悲憫的傳統。古有屈原、杜甫、蘇軾等人;近有聞一多、艾青、昌耀、食指、黃翔、北島、海子等人。對于普世的悲憫,被黎明詩學看著是黎明詩人詩寫的最初動因,它將召喚沉陷于“精致利己主義”(錢理群語)者,拋棄利之敏,算之精,重新回到人之初性本善的情感意識。借助這種慈悲精神的涌動,不斷尋求人之所以為人的意義原點,從這原點來觀照現實社會,從而衍生出一種永恒的詩寫能量——正法眼藏,并由這正法眼藏來開創一個全新的黎明世界。

作為人最初的性善本質,被后天的世故市儈的精致利己主義所蒙垢,便會生出種種的暗夜狀態質素,蒙蔽人的天性。因此,作為黎明詩人,他們就需要慈悲來支撐其生命的體驗,這是人性與人欲博弈的生命體驗。從本質上來說,這是人性和人欲在世間博弈的密碼,如何在把人生的永恒置于人世的短暫體驗之中,如何在繁雜的世界追尋到生命的宗教。在我所閱讀的詩人中,阿諾阿布無疑是黎明詩學中慈悲詩寫指向的詩人之一。

一

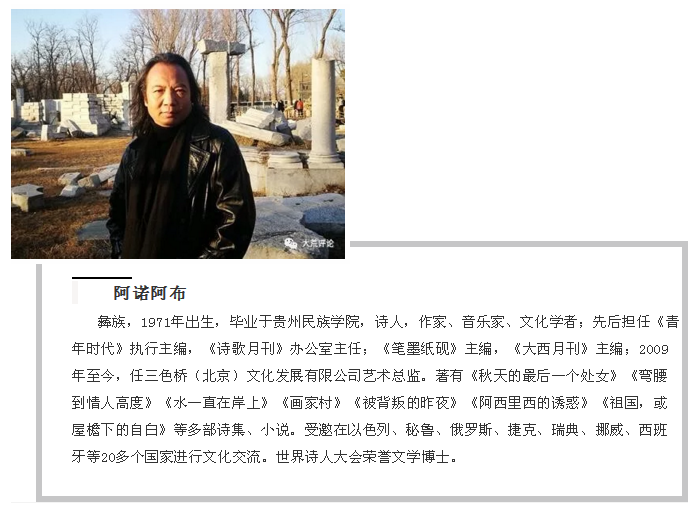

第一次見到阿諾阿布,是在他位于貴陽的花果園的居所。大概是在2009年初左右,張嘉諺先生說帶我去拜訪一位詩人,于是我們就來到了阿諾阿布家。初見阿諾阿布,只見他長發披肩,一身牛仔裝扮,活生生的美國西部游俠樣兒。他的家中裝扮都極具藝術風范,雖說都是些五谷、農具和圖書的尋常物器,但經過他刻意的擺放,一股濃郁的藝術氣質就在家中升騰起來了。而從阿諾阿布率性的談笑中,給我的感覺這是一個粗狂、爽朗的彝族漢子。這股爽朗的詩性氣質,被他化為了詩性的慈悲。生活和世界的暗夜的頭蓋骨被他揭開。他希望通過敲打這頭蓋骨,能夠獲得一個詞,一個比子彈公正、比新聞聯播快的詞,然而這個詞卻無法造出來。因為這個世界“白天捆綁遍地的麻木/晚上縫補無邊的謊言”,所以在面對審判臺,面對座無虛席的陪審席,他發出了這樣的聲音:

我敲打頭蓋骨 這是最好的時代

山河值得人們一次次拯救

我敲打頭蓋骨 這是最壞的時代

全天下竟然都在紡織遮羞布

——《對慶安,我只有敲打頭蓋骨》

慶安,位于黑龍江省中部的松嫩平原與小興安嶺余脈的交匯地帶,屬呼蘭河流域中上游。為什么一個黔西北彝族漢子會關注遙遠的東北小縣?據詩人所述,此詩乃是為慶安槍擊事件而作。這個事件的主體是一個警察當著三個孩子(大女兒7歲,兩個兒子分別為5歲、6歲)的面,將其父一槍擊斃。于三個年幼的孩子來說,親眼看見自己的父親被擊斃,其心靈將會受到怎樣的創傷?我們無法得知。但可以肯定的是,如果是我,這一聲槍響必定會成為我一生的午夜惡魔。作為一個有良知的詩人,阿諾阿布也同樣是痛苦的。所以,他選擇了最原始的敲打頭蓋骨的方式,希望能夠借此敲打來懺悔自己的無能為力,緩解自己無能為力的痛苦。然而遺憾的是,就算敲打了頭蓋骨,捂上了自己的耳朵,他也還是聽見柏林墻深處的槍聲。柏林墻深處的罪惡槍聲中,他發現了這個時代的秘密:最好和最壞是交織在一起的,只是“全天下的人竟然都在紡織遮羞布”,企圖遮蔽最壞的部分。

揭示一切暗夜的狀態,把壞的遮羞布撕開,使世界恢復到光明、到好的世界,是黎明詩人的詩寫法則。而在這法則中最隱秘的情感,卻是悲憫眾生苦難的慈悲。因為這慈悲的力量,就算發現世界的最好和最壞交織在一起,“全天下的人竟然都在紡織遮羞布”之后,阿諾阿布卻還是認為“山河值得人們一次次拯救”。這“一次次”一詞,說明這拯救并非是一蹴而就,而是反反復復的拉鋸過程。而阿諾阿布在這個反反復復的拉鋸戰中,已經經歷了很多次這樣的拯救。

沒有詩性正義的精神,將難以發現暗夜狀態的存在。因為外表的繁華會掩蓋或消弭暗夜的秘密。詩性正義是我們獲得黎明的根本力量,揭示暗夜狀態是我們追求黎明的一種方式,如果黎明世界不在或者缺席,我們就需要以詩性正義去揭示暗夜的質素。盡管在揭示的過程中我們會遇見苦難和不幸,但是只要我們心懷慈悲,我們必然能在暗夜的世界里尋找到光明的溫暖。

從這個意義上來說,阿諾阿布的詩歌就是慈悲。因為他一直無法逃避對暗夜的揭示和對苦難和不信的悲憫。所以,他在繁華的火車站,看見“通往天堂的路,沒有哪一條清白”(《在貴陽火車站——仿龐德》)。詩性正義的運用,使他洞察了暗夜狀態的遮蔽光伎倆,詩人于是開始表明自己的黎明態度:

我不相信太多的門和窗

正如我不相信太多的生和死

當我在小涼山坐下

慢慢轉過身

像摩西分開紅海

我說,姑娘

有什么你好好跟我說

別眼淚汪汪

——《斷章》

這首詩開始就表明詩人的黎明發現:這個世間所有的一切,都有存在暗夜狀態遮蔽的可能。“我不相信太多的門和窗/正如我不相信太多的生和死”兩句,以“我不相信”、“正如我不相信”兩個短語表達出了詩人堅定、自信的黎明詩人形象。作為一個具有詩性正義的慈悲的黎明詩人,他當是一個有理性而不濫情的人。所以當委屈的姑娘來進行哭訴時,詩人并非盲目的對哭訴者進行安慰,而是像摩西一樣,先用詩性正義揭開遮蔽真相的表象。所以他才對哭訴者說:“我說,姑娘/有什么你好好跟我說/別眼淚汪汪”。這也說明一個問題,就算黎明詩人擁有一顆慈悲心,暗夜的狀態也不可能在這里獲得同情。所以詩人義正言辭地告訴那些心藏僥幸者:

人小鬼大的天使

收起你煽風點火的翅膀

少跟我談地獄和天堂

甚至提也不要跟我提

什么昨天什么明天

左手的刀和右手的玫瑰

放蕩的心和咽回去的眼淚

割掉的耳朵 包皮

打碎的肋骨 偶像

——《夏日之書——向艾略特致敬》

因為詩人在長期的觀察中,看見了“所有的磚頭都參與了圍追堵截/所有的筆墨都見證了滿紙謊言”(《夏日之書——向艾略特致敬》)。面對暗夜的圍追堵截和滿紙的謊言,有時候詩也不得不感到自己的渺小,所有不得不發出這樣的感嘆:

即使每一片天空都簽上我的名字

并且發過誓對每一滴眼淚負責

我們還是漸行漸遠 互不往來

不再有人愿意相信那些偉大的傳說

也不再有人看得起叫營盤洞的山坡

——《燕山十四行》

當個體對抗龐大的暗夜狀態時,個體總是顯得微不足道的,就算曾經的誓言,曾經偉大的傳說,在不斷刻意的蒙塵和遮蔽中,也不得不漸行漸遠,直到最后不會有人再看得起曾經的文明,于是在黎明精神退場之后,人們就不得不陷入了屈原的困境,面對這樣的困境,詩人悲傷地勸說屈原:

天有多高,有天官丈量

地有多廣,有地保測繪

輪不到你天一句地一句

妄議國事 混淆視聽

一年之內天地幾次玄黃

一生之中宇宙幾次洪荒

這類只有天子才配做的夢

剁掉一千個奴隸也由不得你

國沒有破你就預先斷定人亡

禮未崩,樂未壞

你憑什么唱衰大好河山

在湘江下游還是洞庭湖畔普世

自然會有相關單位給出方案

君子高興白天張弓就讓他白天張弓

小人喜歡夜間放箭就讓他放箭

太陽沒有出來你詛咒月亮

號角沒有吹響你祭奠什么戰場

——《端午謠》

這段詩歌是一段悲哀的歌,它蘊含著魯迅式的悲哀。明面上看,詩人在不斷指責屈原的過失,可是多讀兩遍后,你就會發現其中竟然蘊含魯迅《題<彷徨>》[2]式的悲哀,在這悲哀中我們看到的并不是完全消極的,而是有刑天舞干戚的豪氣。

詩性正義的慈悲就像是一枚核子,它儲藏著詩人的秘密。正是這一秘密,讓詩人領會到了世間萬物的共同命運。于是,就算是一只卑微的螞蟻,它也應當有螞蟻尊嚴,所以詩人慈悲地禱告:“主啊,如果不是真的/請與我一道訪盡天下名醫/為了螞蟻那條折斷的腿”(《不管如何顆粒無收》)。這是一個生命對另一個生命的慈悲,正是在這樣的悲憫中,我們揭開了通向生命黎明的本質道路。

二

生命存在的本質在于慈悲地對待他者,對待弱小的生命,但慈悲靠的是對暗夜世界不斷的追問,而不是靠祈求暗夜的制造者或神主。所以,阿諾阿布的詩歌有著決絕的追問精神,正是這追問的精神揭示著暗夜的罪惡。這樣,對阿諾阿布而言,詩歌的終極意義不再簡單的追問,而是通過追問揭示暗夜的罪惡,慈悲地將陷入暗夜的人們解放出來,指引他們走向關涉生命黎明的世界。

于是我們注意到,阿諾阿布一開始追問和揭示的,便是被人們崇拜和供奉的神:

神并不一開始就是神

至少,在它出生之前不是

在它死亡之后也不是

先是命名,然后才是祭拜

就一支歌謠而言

任何一場戰爭都可以避免

——《茲茲樸巫》

這里詩人發現了暗夜最大的秘密:神并不是一開始就是神。如果脫離了對神的盲目信任和崇拜后,執行自身的詩性正義,慈悲的黎明世界就會到來。那么,任何一場戰爭都可以避免。然而,世界卻是“在乳房橫行的時代/三千寵愛安慰社會精英/秩序在拾荒者的口袋里翻滾”(《在乳房橫行的時代》)。當黎明的秩序被拋棄后,我們便每天都能看到:“挖走最后一棵蘋果樹/伊甸園寸草不生/沒有人死于正義和真理/也沒有誰關心良知和秩序//千萬條謊言/千萬個人揮舞著千萬條謊言/相互卑鄙和崇高/相互墮落和茍且”(《可是這個世上沒人值得一跪》);于是“當雨水穿過屋檐/每一滴都挾裹著荒誕以及無恥/土地,笑容,越來越少/子彈,眼淚,越來越多/無數的山河,無數的罪惡/無數的人群,無數的墮落”(《祖國,或屋檐下的自白(1)》);“天地玄黃,大夢小夢接著興奮/每一根花花腸子都各有主張/挺直腰桿花了五百萬年/抹去大地上爬行的痕跡/再有多少個五百萬年也抹不干凈”(《在零下五度的北京•山頂洞》);“由尸骨堆積而成的文明/我們晚上陪著它睡覺/白天抬著它到處展覽”(《自由大道》);面對山河蒼茫,世界飽受暗夜折磨的殘酷現實,因為慈悲的關懷,阿諾阿布的內心無疑是痛苦的。

痛苦可以使人沉淪,也可以使人奮發。因為慈悲,阿諾阿布選擇了奮發。所以他對同為詩人的倮倮說:“如果我們只傷心那些傷心我們的/這個即將漫長的冬天,即將毫無意義”(《雨是危險的——致倮倮》)。那么不傷心后,我們該怎么辦?阿諾阿布回答:“什么都值得懷疑/只有傳說一如既往/我只愿世界虛構之前/走遍萬水千山/當天空不再潔白/憑什么指責太陽/黑夜是一種惡/他借翅膀給天空/讓謊言在陌生的城市瘋長”(《布拉格之秋》),揭示黑夜的罪惡,追求生命的尊嚴獨立、自由的價值成了他的詩寫指向。為此,阿諾阿布清楚地認識到“對抗隱藏在所謂全球化之下的形形色色的文化破壞和文化掠奪。我承認堂吉訶德的矛大多時候是沒有用的,但我更承認,有些時候它的確有用,至少對于集體低俗化的今天而言,它有用。”[3]正是居于堂吉訶德的精神,阿諾阿布變成了一個黎明詩歌的慈悲游俠。

三

韓非子在《五蠹》中說:“ 儒以文亂法,俠以武犯禁。”在統治者希望維持穩定的暗夜狀態時,俠者便會以手中的刀,給予世界俠的正義。當詩歌淪為文質彬彬的暗夜圈套后,阿諾阿布舉起了自己的黎明詩旗,在回不去的故鄉之外,在小得不夠展開一具尸體的世界里,慈悲地說:“我寧愿自己百病纏身/也不愿你們傷風感冒/我寧愿自己窮困潦倒/也不愿你們得過且過”(《祖國,或屋檐下的自白(1)》),舍身飼虎,無疑是最大的慈悲。詩人寧愿自己百病纏身、窮困潦倒,也不愿意這個世界傷風感冒、得過且過。這無疑體現了黎明詩人的俠者精神。為了世人能夠安享陽光、溫暖的黎明日子,詩人甚至想讓自己回到野蠻時代:“炮彈的弧線再優美/殺人的借口再漂亮/我也愿意一把火/把它們連同所有的/點橫豎撇捺通通燒盡/即使我從此食不果腹/即使我從此目不識丁”(《字庫塔》)。放一把火,燒掉所有的一切,這要到達怎樣的大勇氣才敢這樣做?但我知道詩人之所以選擇這樣做,乃是希望能夠鳳凰涅槃。因為他說“我不會輕易對一條河流絕望/哪怕它一朵浪花也沒有翻起”(《祖國,或屋檐下的自白(3)》)。沒有絕望,所擁有的是無窮無盡的慈悲和希望,所以當發現任何苦難之時,詩人都認為自己應該感到羞愧:

我為卷縮在墻角的乞丐羞愧

我為在大西洋上空哀嚎的信天翁羞愧

我為踉蹌倒在樓梯口的女傭羞愧

我為潔白的奶油在面包上涂來涂去羞愧

我為生育期的婦女無法懷孕羞愧

我為斯德哥摩爾音樂廳緊閉的大門羞愧

我更為一百年來我們仍然活在咳嗽聲中羞愧

——《斯特林堡的咳嗽》

斯特林堡被稱為世界現代戲劇之父,他的作品較深刻地揭露了瑞典上層社會的保守、欺詐和冷酷無情。斯特林堡一生都在尋求擺脫痛苦的愿望,但現實世界卻讓他充滿著絕望的情緒。詩人阿諾阿布在介紹關于此詩的寫作背景時說“那年我在歐洲,去了斯特林堡的故居。他的故居有一個不間斷的播放設備,播放著他在世時的生活片斷錄音,有電話鈴聲,有主人時不時的咳嗽聲,但主要是主人時不時的咳嗽聲。一百多年了,他的故居里就這樣天天播放著他的咳嗽,很震撼人。”之所以震撼,乃是因為共情,斯特林堡的時代還沒有過去。因為“此時仍然是歐洲的午夜/白天沒有來臨,黑夜沒有過去”(《斯特林堡的咳嗽》),暗夜的世界還在肆虐,于是詩人的更加地悲愴了:

在一句承諾都沒有的年代

死去多年的杜鵑站在蒼山上

在離天最近的地方

它獨自完成花開花謝

它允許天空低垂

允許一個王朝一錯再錯

如果我帶著弓和箭

它甚至愿意把凋謝的花

為我再開一遍

可惜我沒有弓和箭

走在人群中

我孤單如滿地落紅

——《死去多年的杜鵑站在蒼山上》

沒有弓和箭,游俠又如何能把殺戮堵在刀劍發明之前?人類的貪婪和殘暴依然在上演,所以他只能夠在抵達羅卡角時哀嘆:

羅卡角,我原諒你的傷痕累累

我漂洋過海,只為帶給你一句話

自由從這里開始,掠奪從今以后結束

——《羅卡角》

從羅卡角向東十幾公里處,就是葡萄牙的第三大城市卡斯卡伊斯。如果沒聽說過這個城市,那應該知道大間諜詹姆斯·邦德吧邦德系列小說的作者伊恩·弗萊明在二戰期間是英國著名的特工,卡斯卡伊斯是他工作的主要地點。當時的卡斯卡伊斯云集了各國特工,在燈紅酒綠中隱藏著刀光劍影,被稱為“間諜中心”。而詩人來到這里,并不是為了到亞歐大陸的最西點進行觀光,并不是為了花5歐元買到羅卡角的地理位置圖和葡萄牙國徽印著的“某人駕臨歐洲大陸最西端”的證書,而是為了在這個暗藏殺機、寧為玉碎的“陸止于此,海始于斯”(葡萄牙的“屈原”——卡蒙斯的名句)之地帶一句話,一句深懷希望的的話。詩人說就算星空暗淡,轉眼就千姿百態的齊腰深的罪孽彌漫世界:

我從來沒有放在心上

反正,冬月反悔,我們還有臘月

臘月反悔,我們還有正月

就算燈枯油盡,我們還有慈悲

——《秦先生十四行并序》

是的,就算油盡燈枯,只要還有慈悲,我們就能夠在滿目荒唐的世界里,滋潤并涵養出生命的黎明氣息,歸還人間一個敞亮的世界。這就是黎明詩歌的慈悲意義和價值。

小結

阿諾阿布指出:“詩人首先必須是一個道德的人。同時這個道德人是在藝術、科學的探索中實現其價值。而且他不是波希米亞似地空談那些遠離世俗的玄奧問題,而是對不完美的社會生活傾注其關懷和憂慮。對現實的批判是知識分子最為顯著的特點,也是知識分子與知識人、道德人的本質區別。其批判性不受制于任何威逼利誘。他不是象牙塔里的文化堆積,而是對歷史、現實和未來進行蘇格拉底似的反思、詰問和判斷。他們對現實生活及現有價值的高度警醒和無情批判,尤其是對社會生活深層次干預,發出強烈的聲音,立場堅定地表明自己的態度。”[4]這也就是說,阿諾阿布的詩寫在某種意義上表明了他的思想立場。在對各種事件、文明和文化的思考中,煥發出一種慈悲的菩薩心。這種慈悲是阿諾阿布詩寫的力量源泉,表面上是語言上流露出來的現實性批判,暗地里卻是思想上的宗教性慈悲。

誠此,阿諾阿布對詩歌的擔當和對世間的悲憫,使得他的詩歌充滿著黎明的福音,于是,在他那些游歷世界各地的詩歌中,我們看到了一個充斥著黎明慈悲詩性的游俠。

定南聽雨樓

2019.10.27

注釋:

[1]參見拙作:《什么是黎明詩學》.民刊《大荒》第4輯.2018年,第1頁。

[2]題《彷徨》是1933年3月2日,魯迅送《彷徨》給日本人山縣初男,在書上題寫的詩。詩歌全文:“寂寞新文苑,平安舊戰場。兩間余一卒,荷戟獨彷徨。”

[3]阿諾阿布:詩人應該有必須恪守的底線.阿諾阿布新浪博

http://blog.sina.com.cn/s/blog_45b27c4a0100fazm.html

[4]阿諾阿布:詩人的回歸于突圍——在貴州社會科學院的演講.阿諾阿布新浪博

http://blog.sina.com.cn/s/blog_45b27c4a0100fazm.html

純貴坊酒業

純貴坊酒業