切近當代漢語的內外脈動

——評讀2016—2018《江蘇新詩年選》兼述當下江蘇詩歌

——評讀2016—2018《江蘇新詩年選》兼述當下江蘇詩歌

作者:沙克

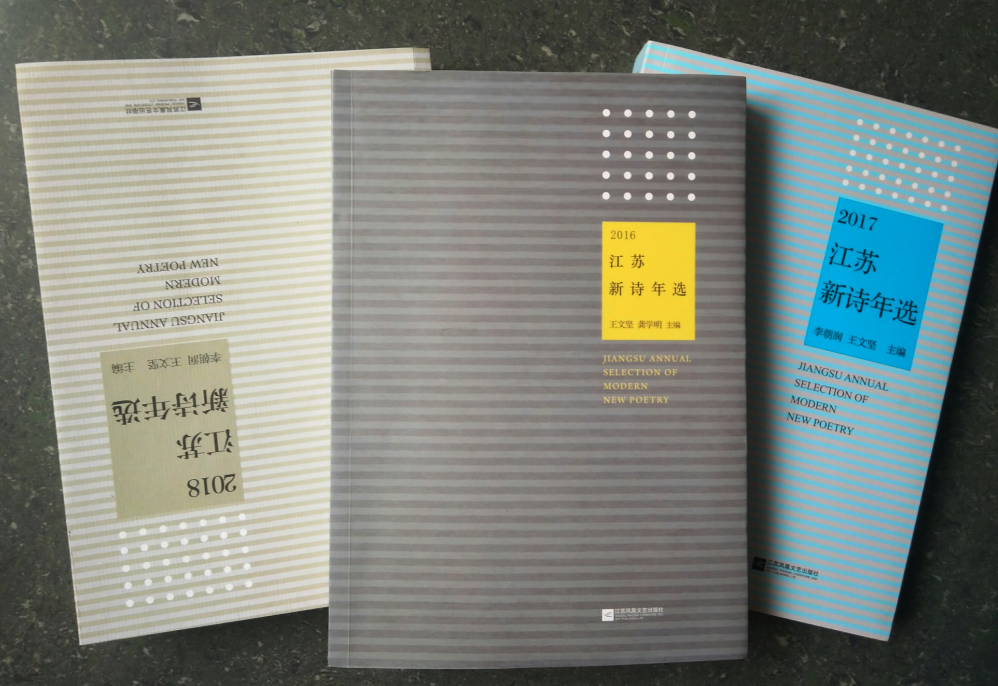

江蘇是中國現當代詩歌的領先省份,生于江蘇、祖籍江蘇、居住過或現居江蘇的優秀詩人有很多,從相對純粹的詩歌視野來觀察,現代詩人有劉大白、葉圣陶、朱自清、卞之琳、陳夢家、辛迪、吳芳、吳奔星、唐祁、杜谷、屠岸等等;當代詩人前有聞捷、沙白、憶明珠、余光中、蓉子、丁芒、王遼生、朱紅等等,后有韓東、車前子、西川、黑陶、大衛、小海、橙子、王德安、丁可、義海、胡弦、黃梵、老鐵、高興、龐余亮、代薇、龔學明、馮光輝、周慶榮、江雪、洪燭、雷默、姜樺、王學芯、愚木、金山等等。21世紀網絡時代以來,詩歌進入大眾文化娛樂似的熱潮,寫詩者數不盡數,當下江蘇的寫詩者也許就有成千上萬,其中涌立出承前啟后的佼佼者,例如育邦、蘇省、李檣、梁雪波、白小云、鄒曉慧等等;而在中國新詩百年華誕前后,由《揚子晚報》牽頭,詩歌界的熱心者參與組稿、編選,江蘇鳳凰文藝出版社于2017-2019年連續三年出版了《江蘇新詩年選》(2016卷—2018卷),它屬于詩歌公益性的善行義舉,具有特別具體的價值和意義。這項詩選工程既是對當下江蘇詩歌的總結展示,也是對未來江蘇詩歌的一次激發助推,沒有理由不為之擊掌贊賞。

《2016江蘇新詩年選》編為“銀潮”、“百家”、“新星”和“群英”四輯,老中青同書獻詩,把半個世紀以來三代詩人的價值觀念和詩歌氣質的變遷軌跡并列出來,給讀者以條理清晰的閱讀階梯和詩藝演進的觀感體會。《2017江蘇新詩年選》編為《詩潮》《百家》《發現》三輯,《2018江蘇新詩年選》則編為“名家、詩群和新星”三輯,旨在從名家名作、實力詩人和新人新作三個主要的角度,全面梳理并呈現當年江蘇詩人創作的整體風貌和精品佳作,為當代詩壇提供一份有價值的作品集和文獻資料。

從中國人文地理和歷史衍變的區域差異來說,江蘇詩歌屬于南方文脈,南北方文化歷來存在性格上的區別,南北方詩歌歷來具有風格上的區別。我曾思考過“當代詩歌的南北方精神”的問題,不妨將此延伸一下,借以描述當代江蘇詩歌的文化源質和文本特征。

南方、北方是地理性的存在,南方人、北方人是生居性的存在,南方生活與北方生活所包含的文化質地也從來都是各自的客觀存在。我們可以廣義地說,一切人類生活與活動都是文化性質的,他們的區別與地理氣候、生活方式、歷史形成與積淀有關,南方與北方地理氣候、生活方式、歷史形成與積淀的不同,形成了南北方文化元素積累傳承的不同,造就了南北方詩歌特質的差別。南方詩歌的存在基礎是真實的,它是南方文化生活存在的反映,這種文化生活存在包含著特定的區域時空,它有自己的地理氣候、生活方式和歷史沉積。

從古到今,南北方的不同文化水土,孕育了各自的詩人群體。我們排除詩人的流動性生活因素,排除老年詩人和不再從事詩歌寫作的詩人,然后從南北方詩歌現場的詩人與文本的主要征象作考量,在當代北方區域中的西北、華北、東北,南方區域中的江浙滬、西南、華南,都可以列舉大量的代表詩人和代表作品。為簡便敘述不作鋪展,這里僅采點式地列舉兩組成熟的詩人作示意,比如南方詩人柏樺、韓東、車前子、舒婷、翟永明等,北方詩人北島、芒克、昌耀、周濤、李琦等,雙方的詩歌文本之間,或隱或明地具有上述南北方文化性格的差異;這種差異包含了南北方詩人生活方式的微妙區別,體現在詩歌文本的形制、氣質和表現方式上,則是基于質量依托和流動性結構的動能語言,與基于重量依托和根植性結構的勢能語言的區別。

從物質世界的本質來講,真實具體的人物事物總是有限的,相對狹小的,南北方詩歌在差異存在中獲得延續,組構成各自的精神篇章。詩歌是靈異的,它是生命的花朵,是靈魂的無花之香。它隱秘,詭譎,妙幻,唯心,具有近乎仙性神性的力場,靈力場。比之一般的科技文化事物,它的可交流性相對較弱。

南方詩歌源于其地理氣候的水文化特性,包含了陰柔、委婉、流動、詭秘、綺麗的表征,區別于土文化所孕育的北方詩歌的陽剛、豪邁、沉穩、張揚、厚重;南方詩歌具有“仙性”的靈異,北方詩歌則具有神性的靈異。“仙性”的靈力場是需要保守的歷史系統和空間系統,這是難以交流的部分,北方詩歌“神性”的靈力場相對于南方詩歌,也具有同樣的性質,只是“保守”的物理空間更開闊些,由此形成南北方詩歌區別里的實質區別,彼此間如同原生態的成長,對于外界存在方式的相對拒絕和自持。無論南方詩歌還是北方詩歌,其創作走向應該是,過自己的真實日子,說自己的靈異話語,保有自己的文化性格和詩歌品質,讀別人的詩,寫自己的詩,成就人類共同的價值理想。

關于“當代詩歌的南北方精神”的這些內容,顯然涵指著當代江蘇詩歌的語境。作為南方詩歌重要代表的江蘇詩歌,現代當代都出現過影響深廣的杰作,如現代詩人《劉大白》的《心上的寫真》,朱自清的《北河沿的路燈》,卞之琳的《斷章》,辛迪的《航》等等,當代詩人余光中的鄉愁詩,蓉子的女性主義詩,韓東的日常生活詩,車前子的形式主義詩等等,都曾在1980年代以前給中國詩壇留下了顯明的識別符號。當代詩歌進入1990年代的消隱沉淀期及新世紀的網絡波普期以來,江蘇詩壇的格局狀貌與中國詩壇的格局狀貌大體一致,文化多元化、文學娛樂化沖淡著詩歌的生態環境,但是詩歌自身的變異卻是進步性的,從詩歌為已有的思想而寫,到詩歌為已有的藝術而寫,再到唯有語言決定詩歌的構建,最后是唯有語言創造本來沒有的詩歌,越來越趨向文本主義和個體經驗。

2016—2018《江蘇新詩年選》兼顧了全省各個城市的詩歌容量,面廣量大人頭眾多,其中不乏代表當代中國詩歌水準的優秀詩人,能夠展示漢語脈動下的當代江蘇詩歌寫作的基本狀貌;老中青三代詩人文本的同在,讓讀者可以從橫向對比中感受到詩歌代際間的縱向區別,老年詩人的意識形態化、固性道德化和革新努力,中年詩人的文化多元及語言能指的深隱內構,青年詩人的日常隨意性、自由修辭和快樂書寫,呈現著藝術理解的不同向度和內境外象的演化質變。一本江蘇詩選,必然內含了江蘇詩歌的語境特質——江海河湖的水系文化特質,這才是它的重要價值所在。

這三卷詩選的主力詩人“銀潮、詩潮、名家”輯中的許多文本,譬如車前子的《影壁》、黑陶的《巨大孤獨的柱礎》、龔純的《在鄭燮的故居吹春風》、韓東的《我將如此生活》、西川的《日常》,小海的《村莊組詩》之21、龔學明的《鐮刀》、莊曉明的《里下河》、袁杰的《草亭記》和蘇野的《在寒巖洞向寒山學習消失》等等詩歌,通過對自然物、歷史物和日常物的近身描述或重構,以不同的書寫經驗和自我言說來再現一份重要價值。《影壁》是形式至上的純語言詩,“止步于是擠進星空。/被篩過一遍,燈塔,/或者水塔上的燈,/晃蕩兩腿間。……河色灰灰,水聲也有度數。/水聲也有不高興的時候。/被篩過一遍,他們:/立正!從此雜草的高度。”影劇鏡頭式的意境疊現,橋段式的意象閃回,沒有情緒和說理的成分,卻反映了某種文化意念和對生活詩意的深沉把玩。《日常》以歷史感來觀照網絡海洋似的現實存在,“打開電腦,網絡信息多得像蝗蟲/網絡的無組織性竟然湊成歷史。哪誰負責遺忘呢?……雪球終于滾不動了只好去滾另一個雪球/豬終于爬不動了終于和人類攤牌要求減肥”,這與車前子的“語言就是詩”的無答案相反,西川用語言工具來表述明確的審思和反思。兩位詩人的作品,反映著當代詩壇注重語言形式與注重思想深度的兩種高度。

孫思《陽羨雪芽》,代薇《雨在回憶我》《晚年》,胡弦《如果靈魂要說話》,高興《杜甫像》,海馬《暮晚》,則是文化積累、生存經歷和詩學經驗的折射。《陽羨雪芽》是唯美主義與古典精神的現代性再現,“每年立春,你就綠了/滿山遍野的綠,血一樣潔凈的綠/許多文人,從東吳、唐朝、宋朝、元朝/探身出來,站在山頂/喚你的名字”,內容實質是歷史生活及文化生活的溯源與心靈營造軌跡,一直運行到“即便山外的馬蹄/早已被木柴、汽笛,云端的那條路/拉得更長更遠,你依然相信/山里有梵音如花,為你開”。胡弦的詩多數都是“及物而言虛的”,是詠物詩的不斷升級,針對具體的事物或物象展開心理和意念的敘述,直至抵達形而上;而《如果靈魂要說話》則是“言虛而及物的”,由事物本質的“靈魂”,衍生出閃電烏云、雨、驚雷,然后歸為意念物的“耳膜”——聽覺的器質所在。《杜甫像》十分明確地對浮躁的現實作出逆反判決,面對大批涌進杜甫草堂與他合影留念的人們,“杜甫其實最最鄙視/那些虛幻的雕像,總是/和它們保持著距離”。

此外,祁國、陳廣德、曉川、孔灝和束曉靜、麥閣、雪豐谷、束向紅、古箏、陶都風等眾多詩人的作品,呈示了不同語言風格、詩歌理念下的文本樣態,鏈接了紙質文學與網絡文學的精神實質,現代與傳統沖突,心里活動與現實生活并存。

在以“群英、新星、發現”為名的板塊中,包含了孫德喜、蔡寧、中原馬車、紀太年、茱萸、布蘭臣、姚順忠、張曉林、宗小白、南音、屏子和黑馬、北塔、許蒙、許天倫、關媛媛等等從50后到90后的三代詩人組合,或呈現家國故土情懷,或注重個體精神訴求,體現為詩歌價值觀的兼容實況。其中50后詩人蔡寧的《一塊紅玉佩的傳說》以物喻人,通過對白玉植入狗腿而造舊的殘忍揭示,充當了護守傳統與仁義的代言者;90后詩人許天倫的《回聲》富含哲理,“聲音喊出去,傳回來的/卻是很多年前的自己……”,想象力與生活處境相扣,在時光往返中獲得智性人生的歡愉。

回顧歷史,江蘇不僅是古代文明的一處發祥地,還具有中原、江淮、金陵和吳文化的四大傳統基因,詩詞歌賦也是輝煌絕倫,它們遺傳在了江蘇現代文明的漢語生活中,在如此背景支撐下產生2016-2018《江蘇新詩年選》,必然能夠起到引信的作用,燃爆出更精髓的江蘇話語的詩歌焰火,放射出當代漢詩的淵博光芒。進一步解析,地處南方的江蘇詩歌的長處和特點,在其地理氣候的水文化特性中,產生靈巧語言的陰柔、委婉、流動、詭秘、綺麗,這或許正是江蘇詩歌的魂犀所在,無需生硬地搬入其他區域的土文化、山文化或沙漠文化的陽剛、豪邁、沉穩、張揚、厚重。如果一個江蘇詩人舍棄天賦予己的文脈優勢,又忽視當代詩學發展的內律,等于取消了自身作為江蘇詩人的地理合法性和文化氣質。當然,區域性文化優勢都是相對的,詩人們也不會局囿于既得的水土所賜而與外界隔絕,他們的漢語造化能力,他們靈里的核動力小宇宙,一旦天才地發動起來可以翻天覆地,通達各方世界。

如果一點都不關注當代詩歌的東西方格局和衍生趨勢,只顧玩弄天賦之巧和近身之物,將會麻痹了江蘇詩歌。一方面,寫詩沒有進入語言創造的層面,不拿語言當回事只當成任性的、隨便的工具,直管拿來抒情表意,以證明自我及其附加物的存在,顯然違背了審美語言使用的常識常規;另一方面,僅僅憑借、依賴語言技巧寫詩,把詩歌完全弄成貌似及物的虛妄的語言游戲,全無“形式就是內容”以外的內容,全無詩外的生命經驗和人文功夫,這樣的文本肯定也是站不長久的,終會被詩歌本身的生存規律所藐視和拒絕。

回觀細察2016—2018《江蘇新詩年選》,三卷共收錄了千余首詩歌,作者都是生于江蘇、祖籍江蘇、居住過或現居江蘇的詩人,最大與最小詩人的年齡跨度相差半個多世紀,其中容納主旋律的家國主義,農業主義的抒情,現代主義的口語,形式主義的純詩,確實是面面俱到,內容豐富而雜沓。這樣的詩歌選本,沒有設定狹窄的標準和詩學傾向性,而是在客觀的文辭底線上應收盡收,使它們更像是當下江蘇詩歌的多樣化的現實生態,具有存滿史料庫的存檔價值。這種多多收羅的詩歌選本,或許應著《2016江蘇新詩年選》中西川的詩《日常》所言,“歷史,只有被夸張才能被看見/而無法被看見的生活在持續中出現”。

當我們面對世人,敢于承認或自稱是江蘇詩人時,得預先打足了關于審美語言、生命經驗和人文功夫的底氣。借用 “愛省者”的數據口吻來表說,當代江蘇是一個擁有8000萬公民、社會綜合發展水平全中國最高的省份,總人數與朝鮮半島兩國相當,社會綜合發展水平或許與朝鮮半島兩國的平均數相當,或許與歐洲的一個中等人口規模和發達程度的國家也有可比性,那么,你擔當江蘇詩人的底氣是否夠足。如果你覺得底氣夠足,就會去切合當代詩歌現場的脈跳,切中語言內部不斷生發、變化著的藝術態勢,自覺自在地寫詩;這個現場和態勢的范圍,指的是當下中國,當下世界。多一些江蘇詩人這么想、這么寫、這么做,今后的江蘇詩歌和“江蘇詩選”就會在更廣泛的范圍,般配當代漢詩的典范性和歷史性。

純貴坊酒業

純貴坊酒業