與時間博弈:為了悲壯地聽一聲轟然巨響

——喬輝詩集《最高的雪》讀后

作者:趙卡

我們從布萊希特那里發現,是戲劇的存在使觀眾成為可能——“因為觀眾在舞臺上看到了他們在頭腦里的……”如同我在一本叫做《最高的雪》詩集里對喬輝的閱讀——這種“在頭腦里”的表達方式頗具劇場效果,我喊道(在大眾面前介紹某個劇中角色似的):“正是他,一個與時間博弈的抒情詩人。”

喬輝的表現和我對他的發現,真應了歌德說過的那半句話,“只有在限制之中才能展現大師的風采。”他在生活中表現出來的享樂主義和浮夸作風竟與他的詩形成了一種特殊的張力,我視之為一種扭結的視差結果。他的生活和他的詩只有一個共同之處,那就是被人們或贊美或非難的——簡潔明了。喬輝已經習慣了人們對他的贊美或非難,多少年來,他總是站在他的詩旁邊,站得很低,卻像個巨人,嗯,弗羅斯特就那樣。

《最高的雪》的出版,不僅對喬輝的朋友們,甚至對喬輝本人來說都是意料之外的,因為喬輝從未有過出版一本詩集的打算。喬輝在他的大學期間和那個時代的很多年輕詩人一樣,鐘情于海子,但不同于那個時代的很多年輕詩人,他心里實際上住著一個個人化風格的雪萊。這么說,可能略顯我的浮夸,但你們要相信,作為詩人的喬輝既沒有追求先鋒的興趣,也沒有流行一時的反傳統形式自信,甚至他缺乏在詩上有所建樹的野心。也就是說,他寫了那么多(少)的詩,卻不是詩人,這種令人匪夷所思的行為像不像一個艾略特式的超現實意象?我這一說法有點過分,泰半是因為我總要提到喬輝與酒精和歡場為伍,激起了朋友們道德上的不安;不過放心,喬輝不會向酒精和歡場屈服,他只屈服于詩,他會向詩鞠躬,姿勢就像沃爾科特在《白鷺》中寫到的浪花那樣。

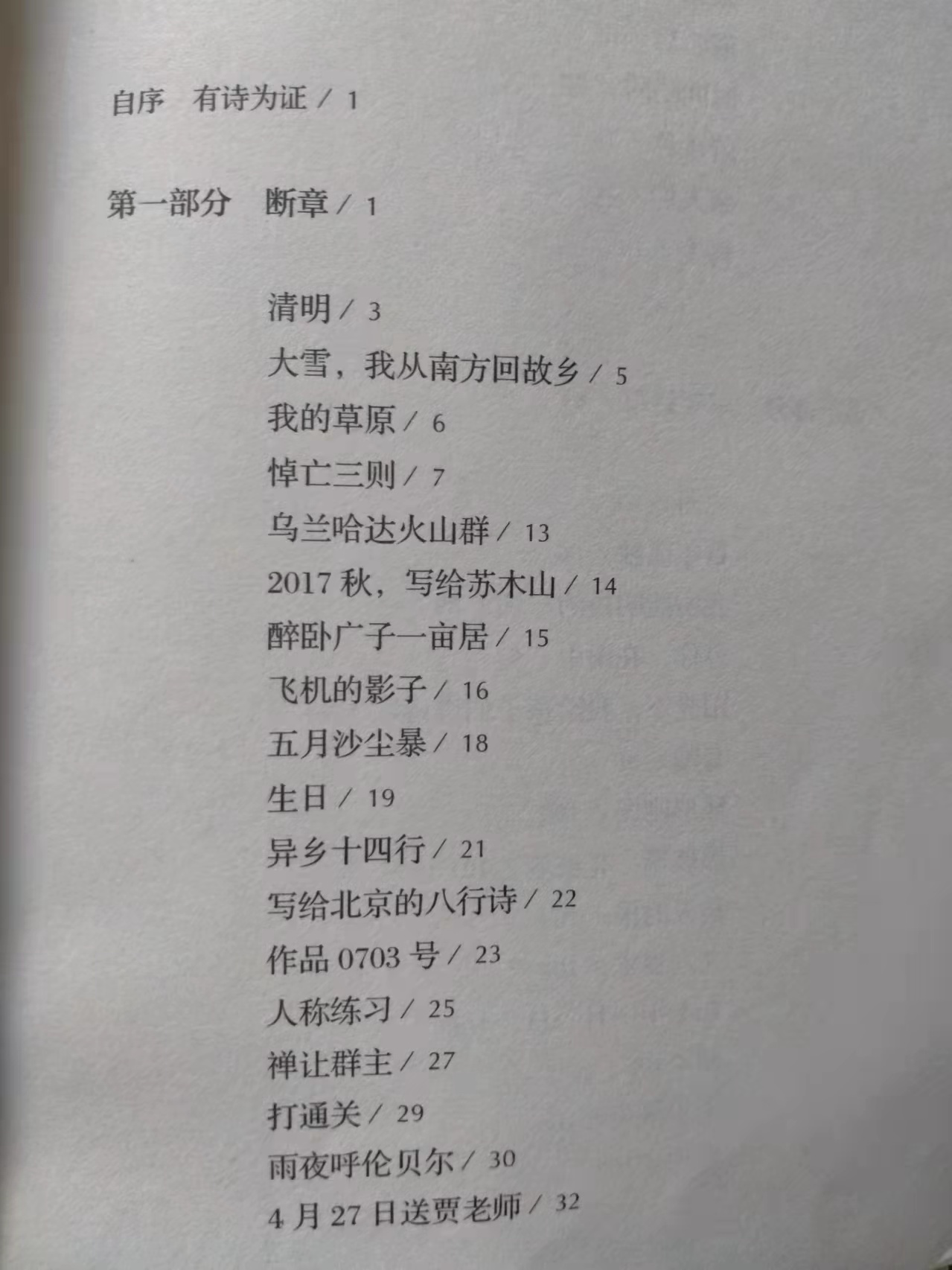

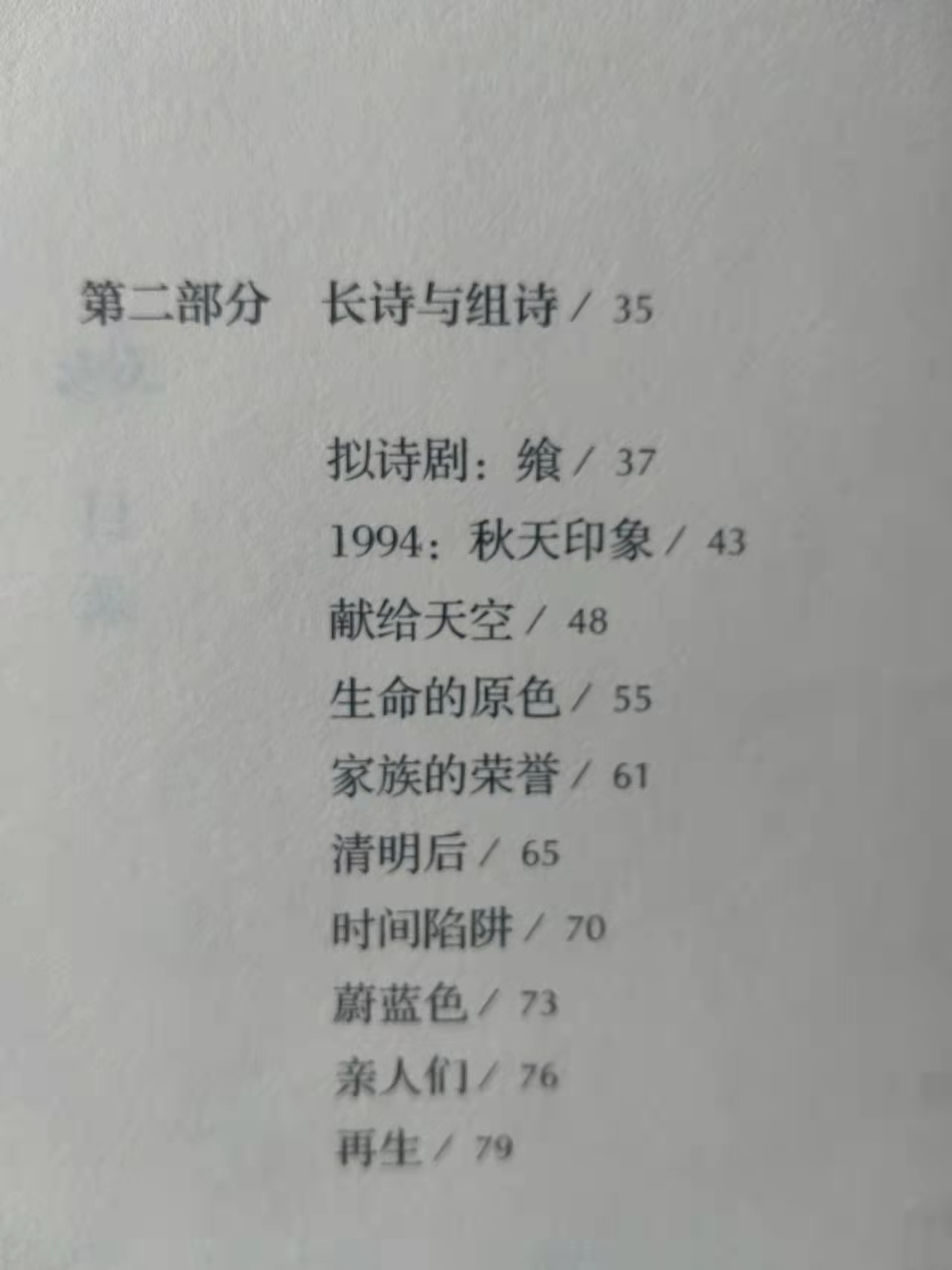

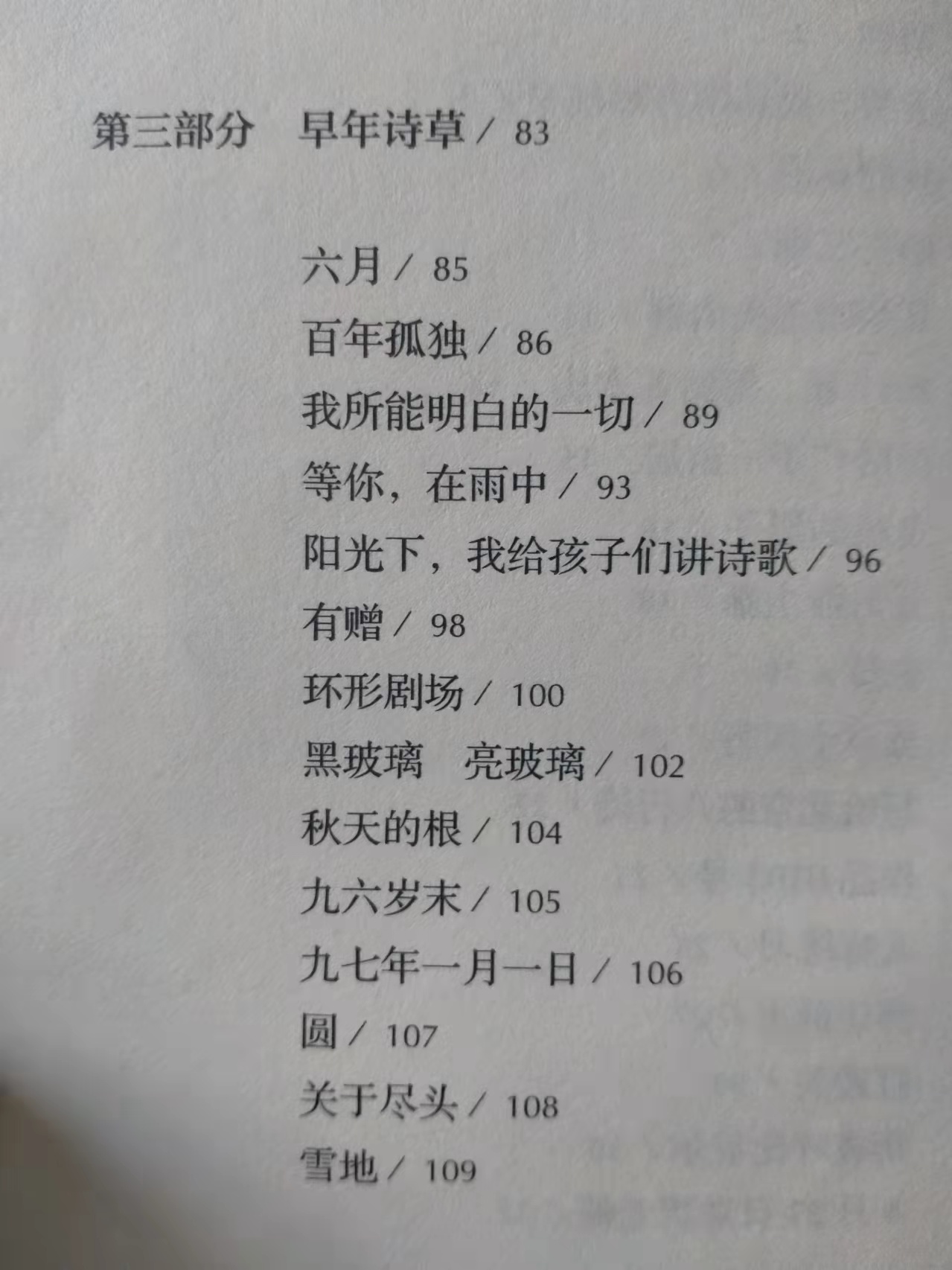

這部詩集由四個輯別組成(按目錄所示依次為“斷章”“長詩與組詩”“短詩”“早年詩草”部分),我覺得,進入一個詩人的內心世界,“早年詩草”乃最佳途徑之一,就像很多詩人后來的詩風發生了很大的變化,但“早年詩草”是一直忠實于他們并且豐富了他們的。比方說我們今天所接受和理解的喬輝,和早年的喬輝還是一個人,盡管有點扭曲甚至還有點撕裂,但我們絕不會看到一個佩索阿式的廢棄自我的喬輝。早年的喬輝對詩歌的莊嚴性毫不懷疑,但他寫出的那種莊嚴感卻像是捏造的,其實一代人的詩寫通病皆如此,懷抱崇高的詩歌理想,寫下的文本卻未必有那么理想——正如喬輝有一首叫做《信》的詩,詩中寫一個愛詩的少年三十年后拆信,紙“一如他風霜的臉”。說一個詩人的“早年詩草”會給他后來的詩刻下深深的印記,大體是不差的,任何一個詩人都應該感激他早年的這種勞動,所謂不悔少作,他(們)后來逐漸增長的意識、經驗和技藝絕不能對沖他早年的激越,就像大海永遠不能拒絕河流那樣。

不論是“早年詩草”還是后來的詩,有一個浮夸之至的特點在喬輝的詩中始終揮之不去,那就是:刻奇。當然了,大多數詩人的“早年詩草”都這樣,刻意的感傷和輕浮兩種形式曾使他們得意忘形過一陣子,他們認為這樣的詩才豐盈、準確而復雜。像《等你,在雨中》之《不再等你》這一節所顯示出來的懸浮感刻奇形式——“卻發現/蛛網粘著蒲公英/蒲公英垂著一條不須破譯的謎語”——魅惑的語言的確無可指摘,甚至讓人上癮。喬輝在早年還有一個“大詩”意識,這種汪洋恣肆的浮夸肯定來自詩人海子的不當大詩美學,他寫下了《獻給天空》《生命的原色》和《擬詩劇:饗》等,這是迎合某種喜好的詩篇,結構穩定,語法正確,修辭繁復,儀式感強烈,但這種寫法與他的性情沒多大關系。

喬輝的早年腔調還是與我們一直以來的讀詩經驗有所抵牾,原因在于他親近詩性而疏遠詩的現代性,我不否認他抱持著確定自我的技藝,他用詞語重塑詩意經驗的可能性讓他后來的詩提高了抒情技藝的難度;怎么說呢,就是經過他的一番詩歌煉金術經歷,他在抒情被行將廢止的艱難時刻依然確認了詩的抒情這一古老屬性。喬輝深知不好的詩會讓人們不快,但他不會致力于絕境式奇思,他的直陳式表達和表現異常開闊,從未中斷和失語過這樣一個偉大的信念,如《擬詩劇:饗·四、情節》中所說的,“金色歌喉/一直在為你們/尋找一個詞/——一個終端的詞”。

返回來再說喬輝出版這本詩集的事。對任何一個詩人來說,出版一本個人詩集再正常不過了,但在喬輝的個人語境里,出版詩集這件事則像個行動的隱喻,倒不是說喬輝不能出版一本個人詩集,問題在于,他這本詩集不是面對廣大讀者的,而是交付給友誼的——親人、朋友、故鄉、異鄉和心靈等等。那么,既然要出版一本個人詩集,就得像他本人寫的——這話說得有點荒誕;我的真正意思是,喬輝的詩遵循了誠實的原則,他的抒情局限僅對我們的品味判斷負責。品味判斷是一種來歷可疑的感覺,迥異于講理智的邏輯判斷和講人性的倫理判斷的那種狀態,這下我們就不用為我們的荒乎其唐擔心了,換句話說便是,喬輝的這部詩集很“重要”,意思是這部詩集在他的朋友們的下意識中得到了很重要地認同。

康德把對意義的感知稱之為“共感”(我也下意識地這么認為),喬輝被“共感”最多的是他“早年詩草”以后的詩,比如寫在他父親周年祭的《大雨烏蘭察布》。一般而言,寫父親的詩普遍,也普遍崇高,喬輝這首詩有大雨的情境(幽閉癥式意味),其中幾句猛地抓住了我的目光,也是我后來能夠記住的:“玻璃一直在哭/雨刮器怎么也擦不干凈/只有我自己知道/沒有了你們/我在這個世界上真的很孤單”。喬輝在這首詩的后面作這樣記載:“于2016年6月27日漫天大雨中”;注意——是“漫天大雨中”(我在科馬克·麥卡錫的《血色子午線》中讀過這種不斷閃現的雨水),雨水之下是一股洶涌的情感潛流,如敘事中的幽靈被作者賦予了純粹的形式:“孤獨地/淹沒在這場無窮無盡的大雨/和無邊無際的時間里/直到雨停”。喬輝的《寫給母親》則傾向于口語風格,他有意識地拿到掉了情緒性詞語,也取消了修辭性詞語,這首詩就是一個人在平淡如水的自言自語(“很多次/我駕車穿越村莊/拐過一個彎/恍然間/迎面走來一個老太太/頭發花白/面龐清瘦/熟悉又親切/那就是你/媽媽”),如此嗚咽地追悼仿佛淚滴在硬物上敲擊出世上最美的詩句,我被深深地打動了。

我們對喬輝的粗暴印象是他一直局限于風塵,也就是說,喬輝的生活和他的詩無法構成表里合一的對話性,我們也無法從他的詩中發現諸如“浮士德”式的靈魂主題。喬輝的生活是享樂主義的,但他的詩卻裝置了自我克制的按鈕,他懂得如何合理分配自己的情緒,也知道如何平衡具體語境和普遍意義的隱顯關系。《清明》這首詩聚焦了“死亡”意象,氛圍嚴峻而銳利,喬輝在詩中描述的“天天夢見死亡”的情形是個哲學問題,誠如柏拉圖說過“哲學只是練習死亡。”但喬輝遵循的是維特根斯坦的教誨,維特根斯坦認為哲學應該用詩歌的形式寫出來。“清明”是一個普遍性的祭悼題材,不可否認就這一題材很多詩人寫出了很多好詩(不論杜牧的“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂”、黃庭堅的“佳節清明桃李笑,野田荒冢只生愁”,還是霍俊明的“墓碑又一次醒來/它們,也將再一次/死去”、侯馬的“人生是不是就是這樣開始的/孤獨,所以祈盼/絕望,然后趕路”,等等),喬輝對“死亡”的解讀并沒有使用流行的泛格言或箴言式句子,而是強調了“死亡”的封閉性位置:“母親的掌心”“羊的胎盤里”“化石里”“孤獨房子”“夾層的 棺中的 冰柜”,這些位置又被一個更大的位置統轄:“夢見”。由此可見,喬輝的《清明》壓根兒就不是一首應景祭悼詩,而是以荒誕的敘事將人的另一種歸屬感寫了出來,這是絕境,用德勒茲的話說就是“扎根”。

談到歸屬感,我不得不提到喬輝的兩首詩:《大雪,我從南方回故鄉》和《異鄉十四行》。這兩首詩都是寫故鄉/異鄉的,《大雪,我從南方回故鄉》更強調整飭的語勢——我不認為喬輝的語言貧乏,反倒覺得他在浮夸習慣上擁有一種睿智的激情,讓整首詩充滿了以泛泛之詞的力度展現出的庸俗魅力。在《異鄉十四行》里,喬輝把一種異鄉帶給他的屈辱感提純成了痛楚,就像這兩行具有間離效果的詩所換喻的:“哦 孤獨也有影子/像一對孿生兄弟”。但他并沒有將“故鄉”和“異鄉”不當地對立起來,而是比較,否則他無法解釋他的“異鄉的本地人”這一復雜身份。

正如詩人海子的史詩(大詩)情結和焦慮一樣,概莫能外的一代人或數代人均想將自己塑造成一個史詩詩人形象,但不見得都能寫出一部《浮士德》式的詩劇,或《失樂園》式的史詩,這種現代造山運動虛妄我只能解釋為統治者心態。我不能說喬輝有此心態,我只能說他想嘗試一下寫史詩(大詩)的快感,沒錯,是快感而非崇高,單一情感,一直是喬輝的詩歌底色。《最高的雪》第二部分喬輝直接命名為“長詩與組詩”,并十分明確地告訴他的朋友們,他作為一個詩人要對世界說話了。我們先來考察《擬詩劇:饗》(在此我需要插一句,詩人海子寫過一部詩劇《弒》,喬輝極有可能在“擬”他這部詩劇),“饗”本是聚飲的意思,此處本義闕失,應作“詞語招魂”解,也就是說,喬輝此時在充當一位孤絕的詞語招魂術士(簡直驚悚)。這首長詩并不長,一百行而已,共5個單元,通讀下來便可知這是農業抒情時代的冥想和歌唱,那種專注——海子式那一撥詩人的語氣、意象和感情的神性復原,現在鮮有這等如華茲華斯定義過的“沉思”了。我注意到,《擬詩劇:饗》里有兩個特別引人矚目的詞:“白羊”和“姐姐”。“白羊”易解,我將它附會為“白羊座”,或者說,本詩中的“白羊”可以被指認為海子,據說海子就是白羊座詩人,白羊座的詩人都熱烈、野蠻、放蕩而悲傷;“姐姐”則無疑出自海子的詩《日記》(“姐姐,今夜我在德令哈,夜色籠罩”“姐姐,今夜我不關心人類,我只想你”),那么,《擬詩劇:饗》就是一首緬懷海子的詩(招魂,那個時代的詩人通病之一),我會驚訝于喬輝當年野心勃勃地幻想屈身與海子的詩互證經典性,他有最純潔的抒情力量,力求完成一首詩的命名加冕禮。

《1994:秋天印象》也是一首一百行的詩,很明顯,這首令人不安的詩受到了海子《九月》和《秋天》的影響,有悼亡(一個詩人對另一個詩人)的意味;喬輝不憚擔上過分工巧的浮名,使得“遠方”風景具有最強勁的抒情功能,比如這句“遠方 是一個比遠更遠的/虛無的遠”就是出自《九月》中的“遠在遠方的風比遠方更遠”,他在體味關乎生死的塵世之痛和訴說日常造物的極地之寂。“九月”是海子的一個時間標記,“1994”是喬輝的一個時間標記,他給《1994:秋天印象》這首詩充塞了大量的廢墟式詞語(“秋天”“遠方”“低垂”“夢見”“死去”“葬禮”“隱蔽”“亙古”“骨殖”“墓園”),那個年代的詩人一旦遭逢預言式詞語,往往束手就范甘愿做其俘虜并炫示出一種頹廢主義。

深受海子影響的那些詩人都輕率地使用忮詞寫那種空虛、熱烈和沒來由悲傷的詩,喬輝肯定也不例外,像他的組詩《獻給天空》和《生命的原色》。T·S·艾略特在談到但丁時說過“……對我來說,細致地準備歷史及生平方面的知識,常常會妨礙閱讀。”這話放在喬輝身上再恰如其分不過了,因為按照T·S·艾略特的鑒賞詩的經驗,讀一首詩之前不必對這首詩的作者需要了解多少。很難想象,一個出生于苦寒之地的年輕詩人會在他的詩中沒完沒了地蹈空,如果我們疏忽了他這種倔強的性格,不究其詩理,便不得其個人面對嚴苛現實的虛無主義;他在詩中把“現實”過濾掉了,他處理的意象是“天空”和“魚群”,在這些沒有日常性的意象中,詩意是被懸掛著的。包括喬輝的《家族的榮譽》這首詩,他的“祖先”和“家譜”是想象出來的,他的想象力賦予了他在修辭規則下用令人驚嘆的華麗詩句鋪陳出歌詠式韻律,但他原本想描述的那個源頭性的家族史卻被他遺忘了,成了一堆無法回溯的廢墟。喬輝的“長詩與組詩”這一輯里還值得一提有組詩《清明后》和《再生》,我們能從《清明后》里讀到很強烈的死亡意識:“那時光的鏡子里/我讀到了關于死的最早消息”(《清明后-死者的獨白》),而《再生-彩陶和花》里的這一句“在冬天的最后一個日子里/我聽到了雪落的消息”,則讓我想到了切斯拉夫·米沃什寫過的一句詩:“受傷時我們便回到某些河流的岸邊”,給人一種溫暖的治愈感。

詩人臧棣說過一句神秘的話:“ 詩是一種邀請。”在人類的經驗中,“邀請”意味著一種特殊關系的相互構成——以詩為例, “寫”和“讀”卻又常常構成了一種誤解,“詩應該寫給誰看”貌似成為一個嚴峻荒誕的問題被提了出來。詩當然是給各個“主體”看的,各個“主體”當然也包括自己這個“主體”,就像喬輝在一首題為《冥想遠古》的短詩中所頌揚的那樣:“有鳥站在雪上/這鳥會把雪的消息帶上天空”。關于“雪”這個意象,我發現喬輝直接或間接地使用最多(《九六歲末》《九七年一月一日》《雪地》《前輩》《無題》《我把不住命運這蒼白的旗》等等),他賦予“雪”種種復雜的情感將自己融入了自然景觀,然后我們會在他的詩中看到情感本身顯現出自然現象的效果,這種風格顯示的方法今天已無人問津了,但卻是一個時期的詩人在多數時候處理思想和感情(提升觀念)的一種經驗。

作為一個內蒙古詩人,喬輝卻不同于多數內蒙古詩人,甚至顯得另類——他幾乎不碰草原題材。從地方性詩學的角度來講,我敢說幾乎沒有一個內蒙古詩人沒寫過草原,有很多傲慢卻無能的詩人——他們的名字我就不提了——是靠抒寫/書寫草原而獲得某種氣象的。但這些詩人幾乎都背叛了草原詩歌的偉大傳統——敘事,他們完全不忠實于自身的經驗,他們的抒情有宏大的野心卻無格局和氣象,我記得詩人楊黎有一首詩的標題是“我為我的抒情而不好意思”,我認為這句詩用來警示內蒙古某些詩人的虛浮空洞的抒情姿態再恰當不過了。問題是,喬輝也是抒情的,但他不對草原抒情,而且憑此一技就讓他的詩品質出眾。

喬輝的詩中沒有引人矚目的日常性景觀之物,對,他有意忽略掉了具體生活中的無數細節,他身在俗世渦流之中,卻心懷高古,俗世對他構成的種種困境轉化在詩中讓他的視野異常遼闊起來,就像他在《我們從星辰深處走來》一詩中所表達的:“我們從星辰的深處走來/看見自己的軀殼生生滅滅”。然后他只有一個書寫主題了,那就是“時間”。我認為這部詩集的“第三部分:短詩”可以命名為“時間之章”,我們可以在《六月》《秋天的根》《九六歲末》《九七年一月一日》《關于盡頭》《關于盡頭》《我把不住命運這蒼白的旗》等這些短詩里感受到喬輝的時間意識,像《我們將最終回歸鄉土》這首詩發出了對漂泊在路上狀態的提醒之聲,尤其讓我驚嘆的是這句:“那是語言產生的地方”,帶有存在主義那種本質上不容質疑的力量。與時間博弈,唯有詩不受時間的傷害,這是一種詩命中的“注定”,沒錯,喬輝就有一首題為《注定》的詩,這首詩里持守著一個夸張的數字和整飭的排比句,語氣激烈,詩行間的節奏感異常強勁,“七”像讖語又似寓言,這是他整部詩集里最神秘的一首。

我似乎需要對作為詩人的喬輝(而不是花天酒地的喬輝)下了一個定論了,就像生活中的他推崇花天酒地主義一樣,他有無保留的真誠,喜用大詞和抽象的詞,“就是為了悲壯地聽一聲轟然巨響”,但我們依然會在他的詩中發現生命的荒涼感;他絕非以少勝多的詩人,他表現情感的力度非常強烈,但亦浮夸之至,他的感傷風格多虧了他無可指摘的語言才使他的詩僅受了一點刻奇的責難。對于喬輝,我就下這么一個結論吧(也是期待),盡管他出了一本詩集,但他不是一個詩人,他裝作不知道,我們不能裝作沒看見;如果他想成為一個詩人,他還得出一本詩集。

2020年7月29日于呼和浩特

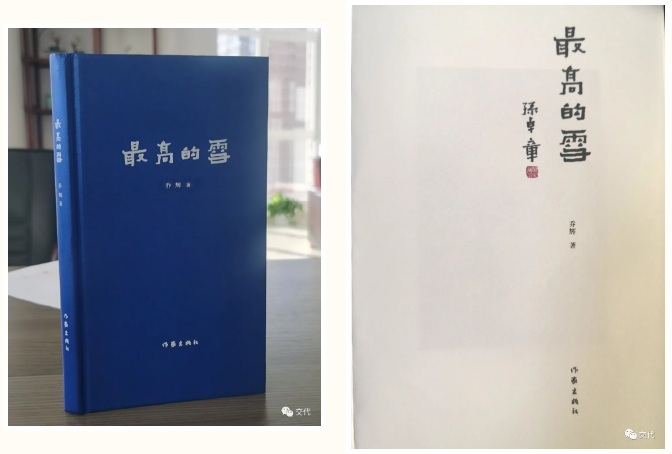

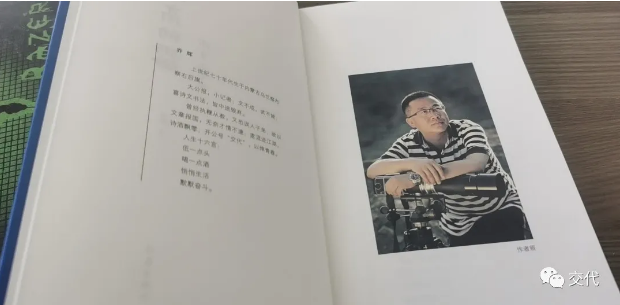

喬輝詩集《最高的雪》出版

近日,喬輝詩集《最高的雪》由作家出版社出版。詩集分為:斷章、長詩與組詩、早年詩草三個部分。著名書法家孫卓章先生為封面題字。詩人廣子、趙卡、云飛分別為詩集撰寫了評論文章。

附: 有詩為證(自序)

喬輝/文

1997年初春的一個薄暮,經歷了兩次考研折戟、因返北京還是去呼市的“方向問題”和母親爆發了激烈爭吵,隱含著某種離家出走的決絕踏上西去列車,當我站在呼和浩特這座陌生城市的火車站時,清寒徹骨,四顧茫然。

1999年,一個搞開發的朋友,全然忽略我的償還能力,賒給我一套兩室一廳的樓房。還是那年,朋友送我一臺和光牌臺式電腦。2000年,結婚了,我幾乎天天喝酒應酬,自嘲“賣酒為生”,妻獨守空房,亦無怨言,只是心疼我的奔波。閑時,她便坐在電腦前,把我散落在各處的詩文一個字一個字敲了下來。便有了這本詩集的雛形。

直到多年以后,回首半生,我才發覺,1997年初春呼和浩特火車站那個空曠而略顯荒涼的站臺,就是我人生一道分水嶺或曰再也無法回溯和跨越的巨大溝壑,從那時起,我的人生被截成了兩半,只是當時不自知。

落腳呼和浩特,大城市,居不易。幾天后,朋友幫在回民區通道南街租了一間兩室一廳的其中一廳,峰兄贈飯鍋、君弟送單車、靜姐置餐具、溫妹搬書桌,一個“家”就安頓下了。

鄰居是一家三口,夫妻應略長我,我們民族不同、工作各異,故無往來,他家男孩四五歲,雙眼油黑,異常伶俐俊秀,因我這一廳只一床一桌,場地空闊,男孩總來玩回力玩具車,我讀書寫稿,他的車滋滋滿地跑,偶爾呯嘭撞墻,算是背景音樂,兩人各司其職,亦是和諧融洽。午飯時,聽到他媽媽喊:“油師傅!吃飯了”,我詫異:怎么給孩子取名油師傅呢?還不如叫康師傅!后經求證,男孩的教名是“約瑟夫”。一年后,我搬離了這里,再無聯絡。想來今時,約瑟夫也到而立之年,應該長成高大挺拔的大丈夫了吧。每念及此,總慨嘆時光若白駒過隙,人生之倏忽即逝。

安居而后樂業。其時,體制內媒體依然鐵板一塊,不容呼漂,在街頭報攤,看到一張《內蒙古商報》,乃內蒙古最早市場化運作的報紙之一,文章大氣厚重,版面活潑靈動,盎然生機撲面而來,末版刊有報社地址,我按圖索驥,騎單車直奔而去,敲開了社長辦公室的門。

我留在了內蒙古商報的專刊部,很快,四五個年齡相仿、同病相憐的哥們結為好友,有大學畢業屢考公務員不中的、從旗縣辭掉工作來呼市追夢的,經歷不同,但呼漂的心酸如出一轍。小飯館、劣質酒,不妨礙弟兄們開懷暢飲、吹牛發狂、向往美好未來。

那時,我工資有七百多塊,每天中午,呼朋喚友,邀來我通道街的小屋,二兩豬肉、粉條土豆、一鍋亂燉、幾瓶啤酒,聊聊天,下午就各自采訪去了。這樣的幸福生活,往往只能維持三周左右,月末幾天,口袋干癟,我就一個人,兩塊錢買四個焙子,一壺開水幾塊腐乳,就能熬過一天,有時候,啃著干巴巴的焙子,突然會無端地心酸起來,竟開水與淚水齊飛,沒關系,憑著偉大的革命樂觀主義精神,挺過這幾天,工資一發,就又開始了塊肉碗酒、衣食無憂的生活。

同學聚會,甲同學給老婆買金項鏈了,乙同學給老婆買房子了,貧窮真的讓一個居無定所的男人無地自容。還在上海讀書的妻打來電話,我們最大的夢想就是:租一間兩室一廳。因采訪,認識了呼市一家韓國餐館——榮和阿里郎的老板,他在內蒙古商報打廣告,6000元,我提成1500元,相當于兩個月的工資。自此,我從事了大學讀新聞專業時同學們最不齒的工作——拉廣告。

為狠下決心,我自創了一套理論。論點是:人生無意義。論據是:138億年前,宇宙從一個奇點發生大爆炸而開始,再過億萬斯年,無論是宇宙大坍縮回歸奇點還是大熱寂淪于死寂,宇宙都會滅亡;宇宙都如此,何況塵埃般的銀河系太陽系地球?地球上的一切都會滅亡,你一個小小的詩歌愛好者,窮盡此生,你能超越司馬遷、李白、魯迅、羅曼羅蘭、馬爾克斯?地球毀滅時,他們的書籍連同墓碑都會毀滅,何況你鄙如草芥的短詩散章?自古以來,詩先窮而后工,為寫作而忍受貧窮忍受流離顛簸有何意義?不如且覆掌中杯,花晨月夕,淺斟低唱,一晌貪歡——

暮雨遮天雁陣寒

一樽相對各凄然

高原牧馬窮失路

野寺觀魚謾許禪

已悟功名皆泡影

豈將鏡月辨風幡

今宵酒醒雞鳴驛

驚看秋霜滿碧鞍

還是1997年,因與母親的爭吵,一直賭著氣,來呼市后再沒和母親聯系。6月的一天,父親母親來呼市了,看我還算安穩,放心了許多,臨行那晚,父母住在我租住的小屋,我借宿同學家。第二天大早,我趕回小屋送站,父母已走了,母親給我留了封信,望注意身體、也望繼續考研深造等等。11月多了,我在赤峰采訪,內蒙古商報李總帶隊赴東部區采訪,途徑赤峰載我赴呼倫貝爾,又經錫林郭勒返呼,要路過白音查干,大家提議到我家吃飯,我給母親打電話,說想吃燉羊肉、燴菜、炸糕,下午離家時,母親送出門,讓我好好照顧自己,她的眼淚突然就止不住了。上了車,我回頭,母親還站在門口,白發蒼蒼,風吹她,她很瘦。誰知這短短一眼,竟成永訣!

忙忙碌碌,很快就要過年了,臘月二十六下午,我正在印刷廠盯春節前最后一期報紙的付印流程,姐姐發來傳呼:“母親病重,速歸”,我找到固定電話回話,姐姐說沒事,母親剛有點難受,現在好了。臘月二十七,我坐火車回鄉,一進自家小院,一口白花花的棺材立在院中……而昨天,正是母親63歲的生日。那個正月,我和哥哥在白音查干的西山給母親打墓穴,四野枯草,寒風掠空,以后,永遠陪伴她的就是這些了。

人生不過如此而已!

1997年,經歷了獨扛生活、生離死別的我自覺自愿地拋棄了詩和遠方,義無反顧地去追逐俗和小康。只是偶爾午夜夢回,還能記起自己的幾首小詩——

信

將一個不忍卒讀

不忍重讀的

夢

小心翼翼折疊

貼上圓圓的心

寄給三十年后自己的

一個愛詩少年

也許跋涉 就是

雨滑落屋檐

懸下的一串省略

也許人生 就是

呵濕玻璃隨意涂畫

卻又擦干又呵濕的復寫

三十年后

那個愛詩少年

輕輕揭下已若枯葉的心

拆閱

一張空白的紙

揉皺又鋪開

一如他風霜的臉

再讀這首寫于1989年深秋的小詩,感慨萬千。人生如讖啊,真正是“三十二年如一夢,此身雖在堪驚”!有誰知道今天這個兩鬢斑白的油膩中年男,也曾是一個“眼睛清澈”的愛詩少年郎。有詩為證!

關于此書,感謝廣子、趙卡和云飛提筆寫跋,當年我們四人自封新聞媒體圈四大才子,今日同框,也算圓滿了一段佳話;更感謝孫卓章先生,平時見我辦公室了無文化氣息,常以書畫補壁,今日又提筆書寫書名,魏晉之厚重氣象,掩飾了我文字之輕飄。

再感謝就成奧斯卡感言了,就此打住。

附:目錄

附:購書鏈接

來源:交代 公眾號

作者:喬輝

https://mp.weixin.qq.com/s/fh3kL56bbGdn1Yf88l10wQ

作者:喬輝

https://mp.weixin.qq.com/s/fh3kL56bbGdn1Yf88l10wQ

純貴坊酒業

純貴坊酒業