到底什么是小說

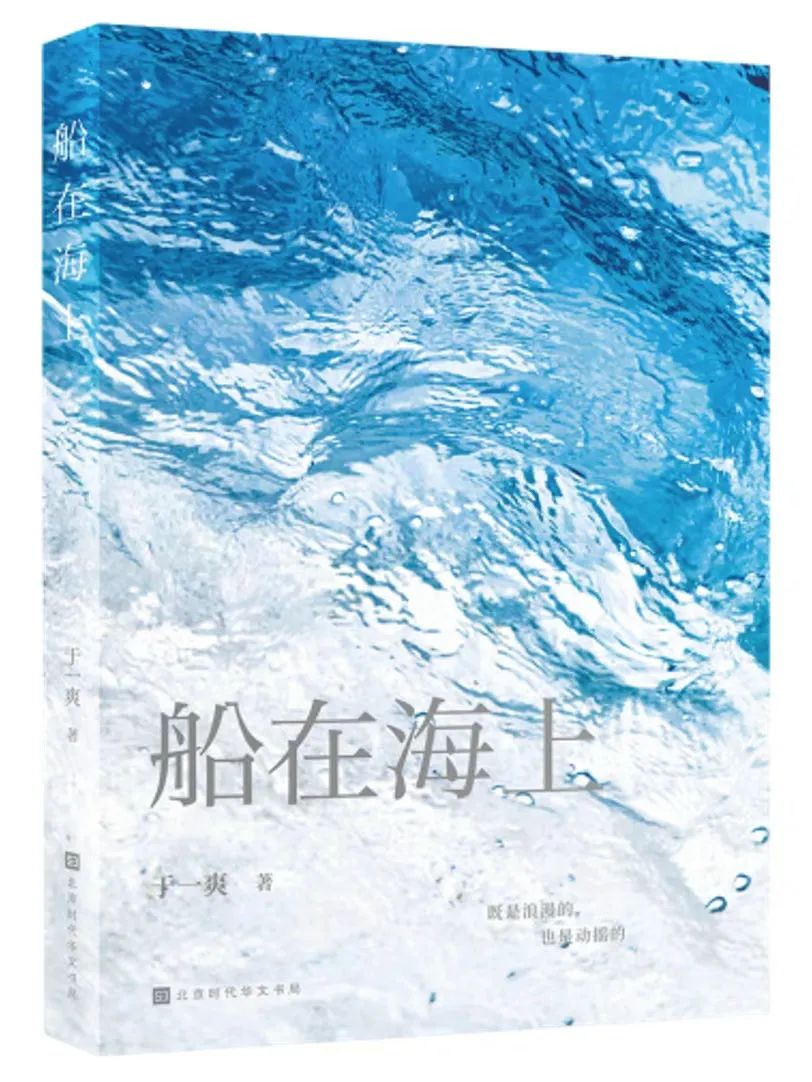

——評于一爽小說集《船在海上》

作者:高星

不知道,于一爽這次為什么把這本小說到處送朋友,為此還特意印制了卡片。

也不知道為什么于一爽在目錄后面印上:“此書獻給夠夠、老公、爸爸媽媽”這么一行字,一大堆名字。

于一爽的小說可以說寫的非常精致,沒有一句廢話。不像張羞、不像孫智正。但我還是不知所云。

于一爽的小說缺少凝聚力,沒有一個是完整的故事。不像曹寇、趙志明、魏思孝。就如她自己所說:“對我來講,那些很快消逝的瞬間已經成了故事本身,已經讓我覺得足夠強烈。”說這話時,我懷疑于一爽以為自己是個詩人。

生了孩子的于一爽,在酒桌上總是一副心不在焉的樣子,偶爾說出一兩句話,有點尖酸刻薄有點聰明睿智,也是前言不搭后語,有一搭沒一搭,不了了之。面對已經不喝酒了的于一爽,想象不出我們如此坦然地接受了,“七個小二”風景不在。所以她旁邊的小彬每每大酒,我都懷疑那也是她生的孩子,上帝派來的替身。這本新小說集,是在奶瓶與尿不濕的對流中,完成鍵盤的敲擊,不像以前的小說是酒精燃燒的結果,比如盡管《火不是我點的》。

在這本書里,于一爽從沒有用第一人稱,總是想盡辦法將自己隱身,身為作者的她,如同相逢的路人,距離和日常一樣。在這點上,她和西局的阿堅、張弛、狗子不一樣,他們的小說是生怕把自己弄丟了,“我”永遠在場,哪怕玩世不恭。

于一爽的“客觀”,在《船在海上》一篇中,如此轉換:“從側面看那個人,他的鼻子好像掉了一塊兒”;“遠遠看去,嘴巴就像消失了一般”;“仔細觀察會發現,他們的腳和耳朵都變得非常非常小,這是為了減少熱量流失。”從“側面看”,到“遠遠看”,再到“仔細觀察”;從“鼻子”,到“嘴巴”,再到“腳和耳朵”;從“掉了一塊兒”,到“消失”,再到“變得非常非常小”。視覺對五官形體變化的關注,似乎有著嚴格的次序。

其實,閱讀于一爽的小說,有著被欺騙的風險。人物對話、情景轉換等元素構成的文本,太貌似小說了,而且在不動聲色,不露鋒芒中完成。但你就是看不見故事,看不見主題,甚至看不見真實,盡管《良夜》可以看出寫的是朋友唐大年家的一次聚會,但于一爽的冷漠處理,就如同是僅僅“借”景一般,和我們熟悉的場景關系不大,一點也不親切。

以前,于一爽每年都要完成任務一樣出一兩趟國,前幾年還去了趟北極,小說有兩篇和此次旅行有關《船在海上》、《朋友,你去過北極嗎?》。而《良夜》、《今晚,吹的是什么風》、《夜奔》三篇又都和“夜”有關,遠在北極和北京身邊夜生活場景,是于一爽駕馭的企圖。

于一爽散文化、碎片化的寫作,把“所有的荒誕和精彩都存在于日常之中”。我們的生活實在不怎么樣,也就是實在不怎么像個樣子。合上書,終極問題紛紛而至:“到底什么是小說?”“為什么寫(讀)小說?”“小說還有什么存在的意義?”

注:本文已獲作者授權發布

——————————

純貴坊酒業

純貴坊酒業