傳承“新旅”精神 賡續紅色血脈

——兒童劇《新安旅行團》的現實意義

黃 丹(北京電影學院)

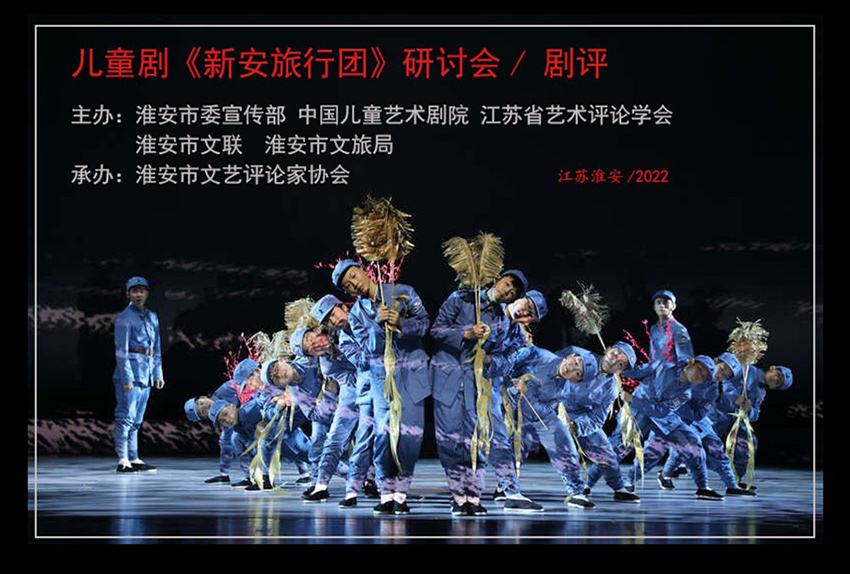

有幸在線觀看了由中國兒童藝術劇院與中共淮安市委宣傳部合作打造的現實題材兒童劇《新安旅行團》。該劇以現在新安小學校園戲劇社背景,講述了孩子們在排練話劇《新安旅行團》時,在輔導員老師的帶領下,重新認識“新安旅行團”、重走“新旅路”。

這是一部反映抗日救國時期兒童現實生活的話劇,延續了以往抗日戰爭題材中普通人在戰爭中經歷的悲歡離合、見證的國破夢碎,又不失與國家共存亡的決心和抗日救國的情懷。在此基礎上,這部話劇還拓展了兒童視角,用多媒體投影等技術手段和戲中戲的結構、多種敘事手法以及歌詠、舞蹈等藝術相結合,多角度、多層次地開拓敘事時空。再現了“新安旅行團”這一光榮革命團體,如何在抗戰烽火中踐行陶行知先生“生活即教育,社會即學校”的教育思想;又是如何在黨的領導下,將個人成長與國家命運緊密結合,宣傳抗日救國主張;又是如何以文藝為武器,喚起千百萬民眾共赴國難,譜寫了少年兒童革命史上的壯麗篇章。

一、雙線敘事完成時空對話、拓展敘事時空

故事以當下新安小學為背景,在排練《新安旅行團》話劇時,一個孩子提出了疑問:“我演的是什么”,用設問的方式,輔導員帶領同學們回到了80多年前的時空。用雙線敘事手法將當代生活和歷史演繹回答了孩子的疑問,也重現了新安旅行團歷時17年、行程5萬余里、足跡遍及全國22個省份的抗日救亡征程。

舞臺上,陳默、汪校長、馮則文、盛盈盈、老革命、大塊頭、馮父等一個個鮮活生動的人物形象,再現了歷史,又與現實空間里的輔導員和孩子們進行了某種程度上的時空對話、交流和接力。當下的孩子扮演歷史中的陳默等兒童,是理解、是傳承,更是讓歷史人物直抒胸臆,用最本真的聲音表達最真誠的渴望和情懷,歷史中的孩子們完成了使命,也把接力棒傳到了當下孩子的手中。傳遞了豐富的信息的同時,以張弛有度的節奏吸引了觀眾的注意,增加了舞臺的表現力,增強了話劇本身的感染力和教育意義。

該劇用毛澤東主席的來信開篇,以習近平總書記的回信結尾,亦是另一番時空對話。表現了黨的關懷和領導,也奠定了這部兒童劇的主旋律基調。

二、抗戰烽火中的“游學天團”,新時代的“新旅”團員

舞臺上,該劇塑造了一個個鮮活的人物形象:萬里尋父的陳默,雖然年紀小但牢記使命,成為新旅第一批重要團員。黃河岸邊的跨越陰陽的對話,更是令人動容;拿出上大學的錢加入新安旅行團的復旦準大學生馮則文,在新旅的培養中錘煉了意志,并擔任了新安旅行團的總干事,后經過了組織上的考察和審查,成為一名光榮的共產黨員。觀眾們看著馮則文從少年成為一個堅定的“新旅”戰士。當馮則文為了掩護旅行團其他成員壯烈犧牲的時候,觀眾不禁潸然;貫穿全劇的靈魂人物汪校長,這一藝術形象的原型來自于汪達之先生。劇中不僅還原了汪校長與陶行知先生的師生情,還細膩地刻畫了這一人物在加入中國共產黨之前的心路歷程,將其個人成長的關鍵時刻和決定表現得充滿了人性的光輝。

說到人性的刻畫上,不得不提到劇中人物馮副市長,他是馮則文的父親。作為一個配角,主創人員在塑造這一人物時,也沒有簡單粗暴地將其標簽化。早年留學日本的馮先生,先后加入過同盟會、參加過武昌起義,后成為國民黨時期南京政府的副市長。他明白新安旅行團是在共產黨的領導下,但面對兒子加入新安旅行團,曾也是熱血少年的他內心十分掙扎、矛盾。當他拉著大提琴盡了為人父親的“忠告”,暗地里卻為新安旅行團辦好了通行證,支持兒子的選擇。當馮先生最后拿著手雷與敵人同歸于盡時,更是讓這個人物形象深入人心。據考,這一藝術形象是歷史上多位名人志士的綜合。

主創人員不僅給予了這個人物豐富的歷史背景和內涵,也從多角度反應了抗日戰爭年代不同階級、不同人物的命運。這一創作原則在其它配角身上也有展現:大塊頭的父親說出了普通勞苦大眾的心聲、小少爺的父親反應了大地主階級的掙扎、蒙古族父子則再現了多民族團結抗日的決心……塑造有血有肉的人物、挖掘出真實的人性,是該劇重要的成功之處。

三、刪繁就簡、精益求精的舞美效果

《新安旅行團》的舞臺美術設計讓人耳目一新。現代舞臺上新式燈光、多媒體、高科技層出不窮來滿足觀眾日益提高的審美要求,舞臺美術創作有著非常豐富而多元的選擇。但在《新安旅行團》的舞臺上,道具可謂“簡陋”,舞美可謂“簡潔”,讓看慣了絢麗奪目、眼花繚亂的技術展示的觀眾吃了“素”,但這正是主創們追求的效果,這刻意的設計并非無源之水無本之木。

“討飯也要去宣傳抗日!”1933年,7名學生組成的“新安兒童旅行團”赴上海游學宣講,通過投稿、賣報紙等方式自籌經費,進行了54天的調查演講行程,為新安旅行團的正式成立奠定了扎實的實踐基礎。在后來的“新安旅行團”長途修學宣講中,孩子們自行管理、一起工作。從負責賬務到電影放映、從手繪宣傳刊物到普及教育……他們邊走邊學、邊學邊講,用稚嫩的雙手豎起新安旅行團的大旗,用文藝表演播撒愛國的種子,喚醒人民大眾,抗日救國。

話劇《新安旅行團》在首演之后將進行全國巡演,重走新旅路。如何弘揚新旅傳統、傳承新旅精神;如何讓新安兒童藝術劇團的孩子們幾乎獨立就能完成的搬運、布景、演出、整理等一系列巡演中的步驟,延續新安旅行團團員獨立自主的精神面貌,成為主創人員們需要認真考慮的問題,于是便有了這樣刪繁就簡、精益求精的舞美設計。

但簡約不意味著寡淡,整臺話劇通過燈光、投影的變化,展現出了很多意象,壯麗的山河與戰火后的斷壁殘垣相對比、燃燒的戰機、南京大屠殺染紅的幕布……美術們還用新安旅行團經常使用的版畫技術與現代孩子們熟悉的動畫相結合,實現了歷史與現實的融合與溝通。

沒有絢麗的布景、也沒有復雜的道具,絕不喧賓奪主,只為突出小演員們的表演。據說整臺話劇的舞臺裝置一輛卡車就能運走,成功完成了簡約有力的舞臺表現,也有助于日后的學校巡回演出。

四、以兒童群像譜寫“一群小好漢”的英雄贊歌

在今天的新安小學院內,記載著這段寶貴歷史的新安旅行團歷史紀念館旁邊有一座雕塑引人注目,那是一個群像雕塑,孩子們純真的面龐堅定的眼神,生動活潑。雕像記錄這歷史,但歷史從未停留,如今舞臺上一群“新小好漢”再現了新旅歷程,傳承了新旅精神。值得一提再提的是,舞臺上的大部分小演員都是新安小學的在校生。孩子們不僅在劇中了解了新安旅行團的歷史,塑造了一個個栩栩如生的角色,在排練過程中、現實生活中,互幫互助、自我約束、自主管理,積極參與創作,獻計獻策,主動關心他人、集體和社會。這無疑是對新旅傳統、新旅精神最好的敬意。

80年前新旅團員們播撒的種子,如今已長成參天大樹,一棵棵小樹也逐漸發芽、成長。“最純真的孩子、最本真的表演,最直抵人心。”這群沒有受過舞臺教育也無表演經驗的孩子們,在兒藝老師們的調教下,在短短兩個多月中,就呈現了如此完整的表達,是專業的力量、更是新旅精神面貌的體現。相信在未來的學校巡演中,孩子們會將種子再次播撒,新旅精神將會影響更多的少年兒童,激勵著廣大青少年傳承紅色精神、賡續紅色血脈,做新時代愛國奮進的“小好漢”。

舞臺上,歷史已照進現實;現實中,精神已感染了觀眾。兒童劇《新安旅行團》以真誠、熱烈而又飽滿的愛國主義情懷,向我們展示了少年們的勇氣、擔當和熱血,也讓所有觀眾備受鼓舞。伴隨著劇中孩子們稚嫩但堅定的歌聲,新安小學的孩子們帶領著現場的觀眾和線上全國的少年兒童重走“新旅”路、弘揚革命精神、傳承紅色基因,爭做新時代的好少年。

黃丹,電影導演,制片人。北京電影學院教授、博士生導師,文學系主任。廣電總局電影劇本規劃策劃中心文學顧問,教育部高等學校藝術教育委員會委員。獲夏衍電影文學獎,華表獎

純貴坊酒業

純貴坊酒業