凝聚水的精神,折射河的文明

一一沙克詩集《詩意的運河之都》隨想

作者:半島

在這個新冠疫情泛起的夏天,我默默閱讀沙克的詩《大運河簡史》:“趙錢孫李的命,就是漂泊/活著的全部艱辛,是為了上岸/建一個直得起腰來的家//在家的胸口建城/叫運河之都”。

沉思,感動。一滴水可以折射七色陽光,一條河呢?

每條河流都有一個夢想:奔向大海。長江、黃河、珠江、淮河,或劈山開路,或迂回曲折,或一瀉千里,盡管運動的方式和軌跡不一樣,但都有一種水的精神,折射并體現著古老而現代的河流文明。如何認識水的精神,繼而從中體會到河流文明,由此感受到人類文明的暉光和趨向?沙克的詩集《詩意的運河之都》,給我們帶來了許多的啟示。

一、內在與外在的有機統合,營建了生生不息的人文精神

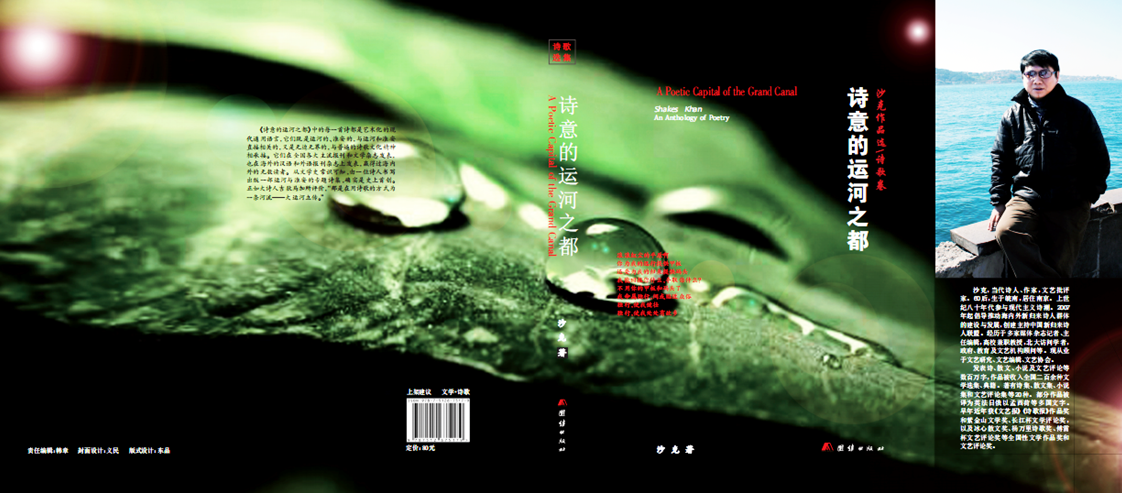

南朝梁鐘嶸撰寫的《詩品》,主要討論范圍是五言詩,但對當今的新詩創作仍有參考作用。鐘嶸對詩歌的看法,強調內在的風力和外在的丹采要同樣重視,這實際上是內容與形式有機統一哲學思維的文學表述,我想這也是所有詩人的創作愿景和不懈追求。新詩在中國走過了一百余年的道路,新詩百年,百年新詩,出現了各種勉力劃類的流派,也出現了更多非流派的見習、實習之作,主要表現在理論不成熟、體系未確立、實踐非理性的“任意寫作″和‘游戲寫詩″。在詩歌逐漸碎片化寫作的霧霾中,沙克獨善其身,歷時四十一載,以沉著的氣度,采取多點散發、持續輸出、集腋成裘的累進方式,完成了他的文學戰略,拿出了由313首新詩構成的《詩意的運河之都》,向我們的社會推出了具有史詩傾向、豐碑標識的詩歌“水利工程″,這是令人矚目的。

尤其令我注意的,是詩人在表里如一、形神兼顧、內外和諧的作品中,相對突出了既有民族性又有世界性的人文主義精神,這幾乎或多或少、或隱或現地反映在所有詩作中,本書中以第一部分的“人文風光篇" ,彰顯了這種精神的果實。《大鸞》取材于歷史巨人周恩來,由此產生的詩性的鋪設和人性的遐想:“故鄉尊他為神/真實他是個穿補丁的平民/無兒無女無財產/唯有一個時代對他的雕刻″,其間充滿了可貴的平民意識與關懷。《寫美人蕉》以一個植物為焦點,將雨打芭蕉的傳說進行了藝術的變通,寫了江淮大地初冬下的生命美及其禮贊:“初冬的江淮/寒流不是死了的雨/是活不夠的風/尚綠尚紅″。《仲冬的鹽河》則表達了作者觀照歷史生活之后的熱望,溫暖的理想主義躍然紙上:“鹽船被冰封在清、民兩朝的頭尾中間/仲冬的滿岸之霜腌著鹽河軼聞/我心余溫可以融冰起錨"。

如此由外部到內部,即借助外在的事物深入情感的內涵,再還情感于萬象,在《陽光在歌唱》《劍鞘里亮出胭脂玉》等眾多詩歌中均有質樸而深動的體現。人類社會之所以千年萬載二生生不息,艱難地向先進的文明邁近,正是因為有了人文關懷,這一良知的底線一直存在,從沒有缺位。

二、橫向與縱向的有機統合,構造了源源不斷的家國精神

運河歷史凝練的精神化,是運河文化的重要組成部分,也是做好運河文化保護傳承利用的寶貴財富。文學在其中起到應有的作用。縱觀沙克詩集的第二部分“家國記憶篇",可以強烈感受到家國精神之風撲面而來,他把整部系列作品定位于運河之都,以地理和物理的空間作為文學審美創作的立足點、出發點乃至歸宿點,使運河的功能不限于簡單的疏通和運輸,而且承載著歷史和時代的重負,傳達著人民的創造和文明的智慧。不難發現,作者較多運用了時代的橫向素材,與歷史的縱向素材結合起來,在記憶和抒情中再現了過去的家國時光,以運河之水為細胞、運河之流為脈絡、以運河之都為基礎、以運河之外為輻射,使水的精神、河的文明轉化為生命的渴望和心靈的力量。

在《內陸河及其子孫農夫們》里,我看到這樣的句子:“一個個朝廷一個個世紀/騎著內陸河奔騰,從興旺流向覆滅/……內陸河的子孫農夫們/九死一生,復活在祖先的墳塋周圍”,升高的河床“成為頂天立地的河流/洶涌地沖遍所有的水域/勇猛地融合所有的水域/變成以人心為岸的不回頭的汪洋大海″,這里以縱向的歷史時間為經,以橫向的生活之地為緯,勾勒了國家與家族、祖輩與后輩的命運畫卷。《仿田間:假如我們不會記住過去》一詩寫道:“假使我們不記住過去/不強健起來,不懂得愛與回憶/電腦、陽光和翅膀們都會失望/還會指著我們的家園說/看/這里不會有和平″,這種家國情懷包含了歷史的憂患意識和反思精神。家即國,國即家,在《懷里的祖國》得到了親切的反映:“他勞動/他遠行/他戰斗/他團圓/我和他一樣輕重,互相給力/……懷里的祖國/靠得近,摸得著/像一碗飯/像一身衣/像一匹馬/像一間屋/像電腦像網絡/與我互為生活″,此類融歷史、回憶、抒情、敘議為一體的詩句在《牧羊的村姑一一懷念夭折于戰亂年代的姑姑》《家,一直都在》等諸多作品中涌現,具有觸及靈魂的感染力。

三、堅守與開放的有機統合,展現了代代承傳的建設精神

具有兩千多年歷史的中國京杭大運河,是世界上少有的仍在使用不斷建設的活態化遺產。圍繞大運河的開鑿、疏浚、修繕、治理,體現了鍥而不舍、久久為功的拼搏精神,大膽探索、敢為人先的創新精神,兼容并蓄、海納百川的開放精神,等等,不妨在總體上歸納為建設精神。沙克詩集的第三部分“田園情懷篇″、第四部分“城市影像篇″和第五部分“精神故土篇",融入運河的建設精神和文明之流。不過,這不是產生運河、改進運行的“土石工程",而是堅守故園、包容現世、放眼將來的思想碰擦和文化構建。

在下意識的農業生活中, 《春之聲》《沿途我看到黃金紛紛倒下》兩首小詩,閃爍著作者思想的火花:“早春二月的殘雪/一粒粒地蘇醒",“鐮刀飛快,無意中割痛我的目光/沿途我看到黃金紛紛倒下"。《鄉下小路》則對最底層勞動者的風骨給予了切實的認可:“鄉下小路雖然瘦削/骨頭極硬/承擔著莊稼的重量/日月的分秒"。此外,《手和農業的感情》《關于野菜的回憶》《聊除夕》《我說啄木鳥》《還鄉的人》等不少詩歌也于農村風情畫中冶煉出情思并茂的“仙丹"。

在影像般的城市生活中,《城市之光》一詩一改沙克詩作平易近人、溝通易懂的敘述基調,出現了視野的主觀突兀性、神秘閉合性等創造特征,但是,一個顯而易見的情況是,作者在其它詩作中回歸了心情敘事與實況白描的常態,且滲透了一點批判現實主義的因素,如《小康生活》《八十年代小結》《過日子的男人們》《少婦在飛機上對我談理想》《不知隔壁鄰居是誰》《人們只關心肉》等。不過,他在《圖片館》里仍然維持了常有的對文化生活的肯定:“繁復的語言和意識/凝結成/精粹的智慧/己知的宇宙/相對靜止/從此處/匯聚儲藏/繁衍/扭轉乾坤的神威″。

在建設精神的漫漫長路上,詩人不囿于城鄉生活的解構和形而上的搭配,最終過渡到對人生的核心問題一一興與衰、始與終、動與靜等哲思上來。《故鄉在哪里》發出了叩問:“誰能告訴我未來的故鄉,在真的還是假的天堂?″《光禿禿的麥田》如此喟嘆:“我手中的幼小秧苗/都懂得入土為安/這讓我嚼著微甜的麥粒/也止不住淚水/"。《有一種美叫孤獨》《沙克百年之后》《接受風暴》等作品,也以健康的態度表達了人與自然的關系,對人是自然一分子的實質進行了透視。

引用沙克的《一條大河》的詩句結束我之隨想罷:“我慫恿在大河的岔口/血浪騰涌,拔弄著突圍的櫓聲/帶著平原的時光沖過去/對準大海,包含大海/″。

2022.7.4.于南京東山

注:本文已獲作者授權發布

————————————

純貴坊酒業

純貴坊酒業