趕考在路上

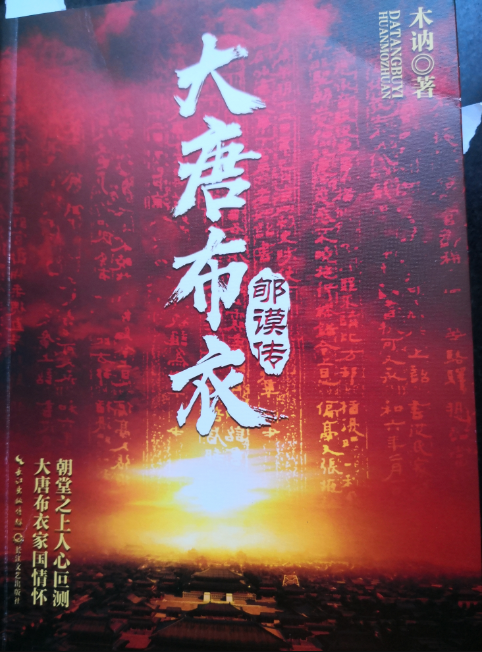

——讀木訥長篇小說《大唐布衣》

作者:王謹

壬寅冬日北京的一場疫情,讓許多人居家成為常態。居家倒多了些閱讀時間,于是翻開了日前好友木訥贈送的新著《大唐布衣》(郇謨傳)。

說實話,對歷史小說,除《水滸》《三國》《紅樓夢》在我少年時期囫圇吞棗地讀過外,工作后對歷史小說少有問津,即使金庸武俠小說也難以吸引。我有暇翻閱的,多是現代小說。

木訥的這部長篇小說,讀著讀著,我被故事吸引著,改變了我對歷史小說的看法,也改變了我對曾長期做黨和政府人事工作的木訥文學天賦的認識。

小說所寫的人物是真實的,但人物故事卻是虛構的。查百度人物郇謨詞條,僅有一小段記載:“大歷年間,宰相元載專權,賄賂公行,荒淫奢侈,曾規定論事須逐級上報宰相后,才能上奏皇帝。郇謨用麻束發,手持竹笥(Sì 音四,盛飯或衣物的方形竹器)、葦席,在長安大街上邊行邊哭。有人問他,他說:“我有三十個字,要獻給皇上,如果不能用,便用這竹笥盛我的尸體,用葦席裹著扔掉。”代宗聽說后,召見了他,并賜他衣服,讓他住在內客省。他獻上那三十個字,每字論一事,多是元載的罪狀。后來,元載果然因權勢太盛,犯罪被殺。”

僅憑這段了了文字,木訥居然洋洋灑灑撰出36萬字的長篇小說來,不能不佩服他對那個時代歷史的把握和營造故事的文學功力。

初讀這部小說,最吸引讀者的應該是第一部分“科舉舞弊案”。中國自產生科舉制度以來,底層民眾改變命運的多是參加科舉應試,旬謨也不例外。科舉考試無疑是嚴苛的。“可旬謨也知道,在貧富差距如此嚴重的時代,也就是科考才能讓社會中下層的讀書人進入社會上層。如果沒有科舉考試,中下層寒士想要晉身,無疑于難于上青天。”他苦讀詩書,就是想借應試求取功名。他和好友在進京趕考的路上,險相叢生。作者設計了多起跌宕起伏的故事情節,讓旬謨這個人物表現出與眾不同的品格。旬謨這個幾乎手無縛雞之力的白面書生,在關鍵時刻卻能臨危不亂,心無旁騖地去救人,如此俠骨柔情、見義勇為,實在是令人錯愕又敬佩,自然贏得被救者的感恩。旬謨之所以后來多次身陷危局而復生,正是他做人的品行,贏得朋友相助。

在進京趕考的路上,旬謨和卓英倩就將貴為宰相元載視為人生標桿。同樣都是貧寒出身,元載進京趕考,十五年后即為宰相。作為有志青年,自是心懷理想。只不過卓英倩更傾向于宰相的功名富貴、權傾一方,而旬謨更傾向于宰相的心懷天下、匡扶眾生。當然,后來旬謨到宰相府做門客,慢慢看清了元載的真實面目,那是后話。

旬謨和卓英倩歷經艱險,總算趕上了考試,旬謨卻成為科舉舞弊案的犧牲品。旬謨的試卷被人為替換,慘遭落榜,此次營私舞弊種種行為引起眾落榜生不滿,旬謨被視為鬧事為首者,莫名淪為階下囚,甚而即將問斬。身處絕境的旬謨才恍然發覺現在能救自己的不是是非對錯,而是朝野局勢。因為上至皇帝本身在意的都不是科舉舞弊案中是否真有冤情,而是權衡利弊,平衡朝野。旬謨便以一紙“勝則敗矣,敗而不敗”通過線人遞到元載跟前。這八字箴言不僅挽救了旬謨的性命,還令元載賞識不已。

皇上權衡宮廷內部派系爭斗的厲害關系,郇謨被免于死罪,卻因為其“證供中有誣陷朝廷命官言語”,被皇上欽定“取消參與科考的資格,終身不再被朝廷錄用”。本已是心灰意冷,準備回鄉務農的旬謨,在友人諸如“以天下眾生為己任”“千帆過盡,誰不想回家經營那幾畝良田。男人如放棄家國情懷,到底與無知孩童有何不同?”等言詞勸說下,接受了元載的邀請,做了當朝宰相的門客。

郇謨成為元載的一名門客后,參與處理事務。時間久了,郇謨逐漸發現元載處理政務的那種圓熟老練與自己希望的并不一樣。元載的想法是首先要把自己強大起來,其原則并非是與非,不是老百姓與國家的利益為先,而是在維護自己利益的前提下來處理問題。官場的現實性扭曲了政治,手段往往轉換為目的,時而合縱連橫,時而翻云覆雨。這種實用主義的思想與郇謨的家國情懷大相徑庭,使他感到痛苦。小說還塑造了另一個在個人品格與價值追求上均與郇謨相近的人物李棲筠。他的出現為異化的宮廷增添了許多亮色。正如小說中借用郇謨之口所言:桀紂之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。這應該是充滿了中國智慧的為政之得。為了國家民生,郇謨終于大義滅親,舉證元載的罪行,告倒了這個當今巨貪,也是曾經欣賞、提攜自己的恩人,郇謨在受到唐代宗的賞賜之后,對官場萬念俱滅,不忘平民身份,執意還鄉教學,布衣終身。小說通過郇謨的傳奇一生和對唐代宮廷政治錯綜復雜的描寫,展示了作者寫作此書的主題思想:“朝堂之上人心叵測,大唐布衣家國情懷”。

從小說主人翁郇謨趕考,到官場舞弊慘遭落榜,到與當朝巨貪斗爭……他的人生考卷無疑是滿分的。郇謨的傳奇故事,也讓我們得到多側面的感悟。比如,以什么樣的態度對待人生趕考?是每個人不可廻避的。一個人參加工作之前,考初中、高中、大學,考研究生,考公務員;參加工作之后,考職稱,考各種職業資格;隨著職務的晉升,權利越來越大,又要接受權利的考驗,各種誘惑的考驗,以及種種人情世故的考驗。可以說,考試與人生相伴相隨。

對一個政黨來說,在許多重要關頭也需要經歷趕考的考驗。比如,在中國共產黨即將成為執政黨前夜的1949年3月23日,毛澤東帶領中共中央和人民解放軍總部機關離開西柏坡,啟程遷往北平。出發前,毛澤東笑稱這是“進京趕考”,他還特別補充道:“我們決不當李自成,我們都希望考個好成績。”時間證明了在“不當李自成”的這場考試中,中國共產黨帶領人民創造了一個嶄新的國家,建國之初那些年,風清氣正,確實交出了一份為人稱道的答卷。但是在以后幾十年的社會主義革命和建設中,許多共產黨領導干部沒有通過考試,落馬或敗下陣來,然而,這個黨不間斷地從嚴治黨、自我革命,通過改革、調整、提高,依然砥礪前進。而今,已走過建黨百年歷史的中國共產黨,正朝著下個百年征程邁進,多個考試驛站還在前頭。可以說,毛澤東倡導的“趕考”精神,仍需要在時間長河中不斷傳承與發展。須知,趕考始終在路上。

寫于2022年11月26日

作者簡介:王謹,筆名梅仁, 曾用名王金球,原籍湖北, 畢業于中國社會科學院研究生院新聞系,獲碩士學位。長期工作在中共中央機關報人民日報,歷任《人民日報》編輯、主任編輯、高級編輯;《人民日報(海外版)》副總編輯。中國新聞獎暨全國人大好新聞評選委員、作家網學術顧問、西北大學絲綢之路國際詩歌研究中心名譽顧問。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業