一本可以安放靈魂的好書

——讀作家褚福海的《泊心港》

作者:郭軍平

作家褚福海的《泊心港》出版了,作為多年意氣相投的朋友,我很快就拿到了他精美的新著。

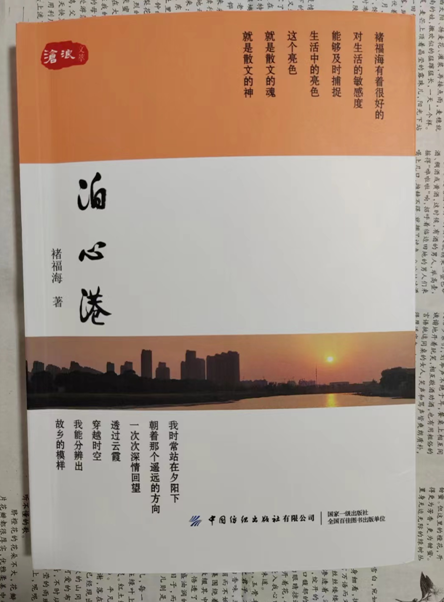

單看裝幀和書名,就給人一種寧靜溫馨別致的感覺。為何?先看那封面封底的彩圖,就把人帶進美麗迷人的江南水鄉畫中:寧靜的大運河,水波蕩漾,波光閃閃中倒映出了絢麗多彩的朝陽;大運河岸邊,綠茵遍地,花木飄香,一座座拔地而起的高樓大廈象征著蘇州的崛起與繁榮。

福海兄是蘇州人,他愛自己的家鄉,關注自己的家鄉,發展自己的家鄉,作為一位長期從事文化藝術事業的作家,他把他對家鄉的美、家鄉的感情像一位美麗的江南繡女一樣織進了他一篇又一篇雋永深邃、蘊藉豐富的文字中。他有文人的情懷,知命之年開始散文、小說創作,熱情不減,興趣濃郁。因而,十幾年的孜孜不倦,勤奮鉆研,使他對文學的領悟與造詣在步步登高。

一部《泊心港》,是他近幾年的豐碩成果,凝聚著他的汗水與智慧。從后記中,我們可以看到,當醞釀《泊心港》時,為了做好一本可以安放靈魂的好書,他嘔心瀝血,廢寢忘食,付出了多少心血,多少精力。可見,在寫作上的態度上,他是多么嚴謹認真,一絲不茍。這,足以看出他是把文學視為神圣、高貴的事業。

“泊心港”,三個字,多么神逸與飄灑啊!從事文學事業山高水長,不亞于長途舟車鞍馬的勞頓與疲乏。文學道路其實是一條殘酷的道路,需要耐得住寂寞,忍得住孤獨,受得住清苦。沉入寫作的境界,如同一個人步入茫茫戈壁、蕩舟漂泊于大海大浪之中。前途是明是暗,誰能預測?況且文不養人,多少人為了神圣的文學弄得窮困潦倒,妻離子散,疾病纏身,有的甚至累倒在朝圣文學的道路上。

一個“泊”字是多么高雅啊!從青絲滿頭到兩鬢花白,十幾年孜孜不倦的追求,不免讓他有累的感覺。于是,他喜歡“泊”的意境:瞧!一葉漁舟,三兩只畫艇,或七八條竹排木筏,靜靜地系在清淺的水邊;粼粼波光,倒映出幢幢的剪影,那是一種何等凄幽而靈動的韻致。

沉浸此意境中,不僅困乏的身體得到了修養與恢復,即使傷痕累累的心靈也得到了愜意與舒暢。試想:在那幽幽水邊,淡淡煙波里,邀兩三知己,舉杯投箸間,吟詩歌賦,是何等得快意與瀟灑!清風明月,溪聲烏韻,柳浪荷香,祛除塵廛,清心濾思,偷得浮生半日閑。讓心靈得到放飛與休憩,讓心靈得到滋養與溫暖,這,便是《泊心港》集的最大美韻。

在文學寫作上,素來有“欲感動別人,必先感動自己”的說法。《莊子》云:“真者,精誠之至也。不精不誠,不能動人。”作為資深作家與文學編輯,他深諳其中道理。故收錄集中之文,均反復斟酌,優中選優,精中求精,可謂千淘萬漉,其中大多以報刊發表的佳作為主。這,足以見的他的襟懷與用心,以春蠶吐絲,蠟炬成灰來形容亦不為過。

對福海兄的文字,我接觸較多,因他發表之文,常在朋友圈展示,多年以來,我讀的不少,受到的啟發也不少。

他的散文語言遒勁、老道,字字珠璣,一絲不茍。散文是語言的藝術,能將語言能達到此境界,可謂“冰凍三尺,非一日之寒。”除了勤奮與好學外,還與作者超拔、敏捷的悟性有關。比如,在摹寫景、物、人的文字里,他的形象思維極為發達、敏銳,聯想、想象豐富。文筆可謂窮形盡相,栩栩如生,惟妙惟肖。豐富的詞匯,準確的表述,敘述的節奏與速度的把控,都讓人如沐春風,如臨其境,如見其人,如聞其聲。在此,我不想舉例說明,那樣顯得啰嗦。我相信,只要想獲得書香一瓣的聰明讀者一定會打開這本書,走進這本書,然后與作者共同沐浴“泊”的境界,“泊”的人生。讀后,我相信每個人的人生都上升到一種淡泊名利、寧靜致遠的高蹈境界。掩卷啜茗,讀者定會信服我所言句句是實,毫無浮夸掩飾之意。

另外,散文除了語言刻畫精美細膩以外,還要有豐富的情感與思想。前者是“形”,是血肉;后者是“神”,是靈魂。情感是打動人心的法寶,也是散文藝術的活力和生命力所在。只有蘊含了豐富、深厚的真情實感,才使散文藝術具有獨特的審美特質和強大的藝術魅力,從而陶冶性情,照亮人生。福海兄的散文重在生活經歷,生活感受,故篇篇佳作蘊含著作者的豐富的情感體驗與生命領悟。

你看,家鄉的一山一水,一草一木,一人一物都給予他豐富的養料,滋養了他的生命,溫潤了他的靈魂,點燃了他的文學之火,給予他無限的靈感與妙思。于是,一篇篇帶著蘇南韻味的佳作如一個個靈秀遍身的寧馨兒降臨在美麗的江南大地。它們必將反饋江南母親、滋潤著熱愛她的每一個聰慧的靈魂。

作者簡介:郭軍平,全國十佳教師作家,中高考熱點作家,研究生學歷,高級教師,渭南師范學院繼續教育學院“國培計劃”授課專家,新課標大語文《散文選粹》副主編,《古徵文學》主編,中、高考試題研究員,參編中、高考各類閱讀模擬試題;中國散文學會會員,陜西省作家協會會員。作品在《人民日報》《美文》《散文百家》《青海湖》《語文報》《教師報》等報刊發表百萬字左右,三十多篇文章入選中、高考閱讀試題。著有長篇小說《黃河英雄兒女傳》散文集《詩意語文》三部曲、《懷念河流》《書香,生命中最美的遇見》及教育專著《名家名師指點:高考閱讀教學》;獲得“杜鵬程文學獎”“葉圣陶教師文學獎”等文學獎和全國各類征文一等獎、二等獎。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業