帶著初心追夢

——品讀王軍散文

作者:王家勝

很榮幸拜讀了王軍先生的《朝向彼岸》《回家的路》等系列散文書籍。每次閱讀,我都仿佛跟隨他的文字穿越到淳樸、多情的故鄉生活場景,與童年的自己對話,那么清晰,那么深刻!

王軍是一名軍人,很難想象文中飽含真情、豐富細膩的文字是出自威嚴、剛毅的軍人之手,可見他對生活抱著多么怡然、欣賞的態度啊!在繁忙的工作之余,始終堅持著自己心中對寫作的熱情與熱愛,這一份真摯本就難得可貴。細細研讀,從他的文字中處處感受到作者內心細膩的情感、博大的情懷,他用一種獨特的調味劑,將常人口中枯燥、平淡的日子敘述的“津津有味”。仿佛一件細小的生活、一件平常的小事,在他眼中,都被賦予了情感與美好。可能正是對生活的熱愛與樂觀的態度,才讓我們有機會得以享受這文字與詩歌的盛宴!

情系故鄉,夢縈靈魂深處。故鄉,是他夢想起航的地方,那里有珍貴的家人,有親切的鄉音;有拼搏的汗水,有嬉戲的足跡;有牽腸掛肚的柴米油鹽,有伴隨成長的一草一木。正如劉亮程在《一個人的村莊》中寫道:故鄉是一個人的羞澀處,也是一個人最大的隱秘,我把故鄉隱藏在身后,單槍匹馬去闖蕩生活。因為家境貧寒,作者從小就知道生活的難處,“在昏黃的煤油燈下翻閱著求知的大門”,他用刻苦的作風撬開了生活的向往,走出了新縣,投向祖國的懷抱,當上一名軍人。常年身處異鄉,在外奮斗,使得他對家鄉的人、事、物無比思念。北京雖有香山,卻仍為新縣老家的香山自豪,“那山清新滋肺,讓人迷戀忘返;那水凈可悅心,讓人難以惜別”;分享家鄉短粗清甜的黃瓜,“嚼成了第二個故鄉,也嚼出了家鄉的味來”;還有老家的竹林、杏樹、柳林……每寸土地都有作者生活過的印跡,也是靈魂深處最幸福、靜謐的角落。沈從文說,家鄉的一草一木,一牲一畜,雨絲風片,都是我們人生的底色。人間煙火氣,最撫凡人心,也許老家并不便利,但最治愈溫暖,也最讓人魂牽夢繞。

堅守初心,賦予生活能量。王軍在《初心中的樸實修養》中,闡述了對初心的理解與思考。“初心是一種本原的樸素修養,……,要持有樸素的本質,即修身、養性、靜氣”。楊絳先生說:一個干凈的人,并非不食人間煙火。不染世俗,他的靈魂深處有一片凈土,思想背后有不變的初心,堅守良知和道義,有所為,有所不為。兩者可謂是不謀而合。構筑精神高地,留存理想底色,守住靈魂一片郁郁蔥蔥,守望住初心。人民日報評:思鄉是本能,堅守是責任,這在作者身上體現的淋漓盡致。當王軍被安排負責案件審查起訴工作時,全心投入,沒日沒夜,后母親病重仍未抽出身照顧,而是求助妹妹,最終錯過了與母親的告別……在初心與親人之間,他選擇了前者,雖然對母親、對妹妹有所愧疚,但這份如磐初心,或許他們能理解。

追隨夢想,朝向心靈彼岸。王軍說,彼岸是一種渴望,也是前行的方向,更是一種精神的向往。彼岸在哪,每個人的想法可能都不一樣,但追其盡頭,可能都在心靈深處,因為彼岸是與夢想息息相關的。作者擁有一雙善于發現的眼睛,總能在生活的細碎中探尋到啟示人生的感悟。在面對欣賞時,他說把欣賞的東西存放在心里,心便有情調;把摯愛的東西染色于生活,那便是一種追求;在思考人生賬簿時,作者感嘆“人生的夢像大海的波濤,看似壯闊,其實經歷了風險,是波次輪回的歸還”;在教育女兒時,他又有大膽放手的勇氣,任憑當時只有九歲的女兒獨自去看上海世博會,任由女兒大膽走向當時心中的小小彼岸……正如作者所言:執著不是天性,而是后天的恒心,才能撥開云霧見日月,才能握著鐵杵磨成針。彼岸是心靈的港灣,不見得非得有多大,適合自己才是最重要的,“確定一塊人生的立足之地,靠自己的堅實腳步,精心打造”。

王軍在余暇時間記錄看見的一景一物、思考的一事一悟,凝聚成《朝向彼岸》《回家的路》等膾炙人口的作品,向我們呈現了美景和美事,也帶來了感動和鼓勵。細微之處見哲思,散文集蘊含人生的思考和對生活的沉淀,是值得反復品讀的佳作。

注:本文已獲作者授權發布

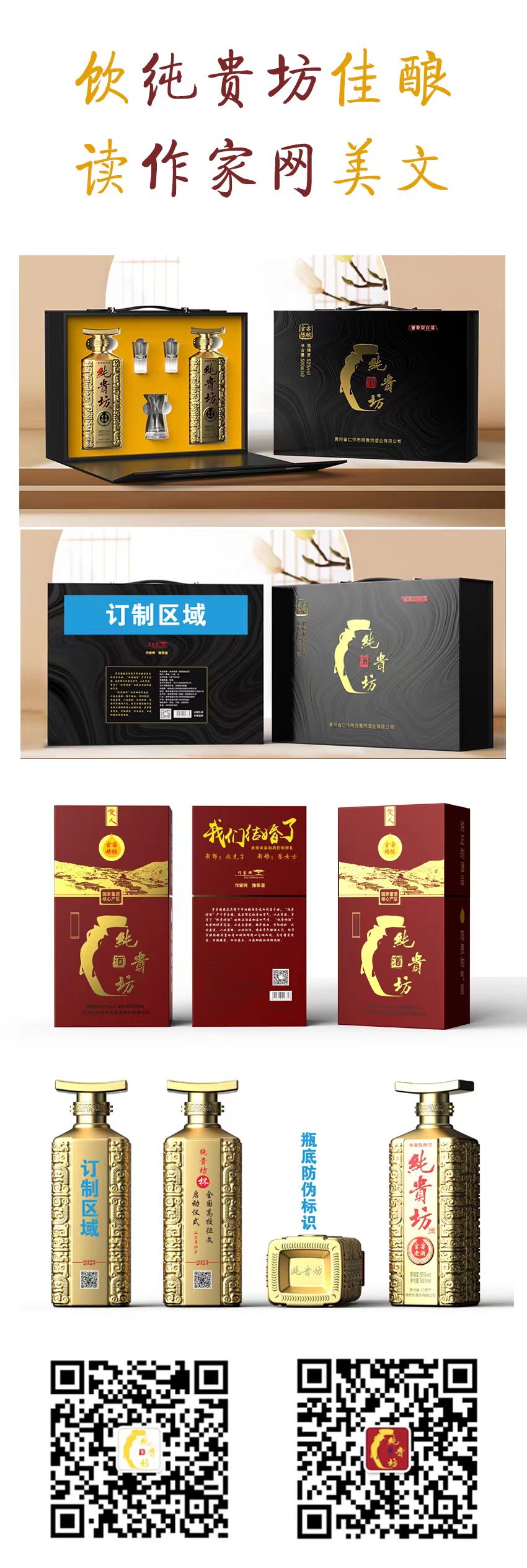

純貴坊酒業

純貴坊酒業