民族大愛 在這里綻放延伸

——評音舞詩劇《石榴正紅》

作者:霍洪峰

把小愛延伸成大愛,把小家建設成大家,把個人生命情懷的吟詠升華為民族團結的高歌,這就是錦州市近期創作并演出的音舞詩劇《石榴正紅》所表達的主題。該劇立足現實創作素材,以音樂舞蹈的形式詩意唯美再現了錦州“紅媽媽”盧志紅的感人事跡,實現了生活真實向藝術真實的成功轉化,突顯了“謳歌新時代”的藝術自覺和創作真誠。

一、劇情創作:生活真實的凝練提升

用真實故事構建劇本,以價值關照推動劇情,這是《石榴正紅》創作的一大特色,也是用情用心講好中國故事的成功探索。

(一)深挖現實素材的文本構成

該劇以錦州市“全國民族團結模范個人”蘆志紅幾十年致力于民族團結的先進事跡為藍本,講述了一位漢族媽媽艱難撫養10名少數民族孤兒和貧困兒童,資助400多名在錦州求學就業的少數民族學生,完成丈夫建設“石榴家園”遺愿的故事。主創者以“記錄新時代、書寫新時代、謳歌新時代”為使命擔當,深挖先進事跡的時代內涵,在豐富的生活細節中擷取具有典型意義的場景,建構起劇情文本,最終凝練成一臺精彩的音舞詩劇,實現了從生活到藝術的成功轉化。

(二)編劇編舞創作的藝術升華

《石榴正紅》共有四幕:《初見·定情》《結緣·出嫁》《失親·囑托》《團結·家園》。該劇并沒有囿于生活的原模原樣,而是通過編劇、編舞等提煉創作,在還原基本情節真實的基礎上,準確抓住了原型故事以及人物情感發展的核心脈絡。于是,簡約的劇情、豐富的舞蹈語匯、濃厚的情感元素,引導觀眾在現實感動與藝術感染的交融中,自覺生成完整豐富的情節流程,有效提升了故事的典型性和感染力。

(三)基于價值認同的意義追求

彰顯價值是《石榴正紅》創作的一大亮點。全劇在對情節推進、人物塑造、場景渲染等戲劇基本元素做出盡情展現的同時,把彰顯主流價值作為推進劇情、塑造人物的底蘊追求。創作者們由衷汲取了故事原型深藏于人性之中的愛、善良以及濃厚的民族情懷。主人公那種在坎坷面前選擇堅強,在失愛之后創造民族大愛的人生態度,必將激發出觀眾對個人情感的深度思考,對人生意義的深層追尋。于是,在音舞之美的熏陶感召下,在民族大愛的關照下,演員與觀眾共同完成了“各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起”的大義詮釋。

二、心路歷程:人物塑造的成功密碼

以主公人生境遇和心路歷程來結構劇情,不僅推動了情節敘事,也將肢體舞蹈引向心靈舞蹈,這種由外向內暈染的舞蹈效果,賦予《石榴正紅》強大的藝術張力。

(一)時空交錯的情景再現,確定了人物的基本定位

開篇以倒序手法,創造性地讓4位“紅媽媽”共同出現在舞臺上,在時空交錯的“閃回”中,將主人公人生過往中最精彩的片段展現在觀眾面前。手拿表彰證書代表“榮譽”,接過收養孤兒的大學錄取通知書代表“收獲”,與大家一起運磚建設“石榴家園”代表“理想”,插秧、烤羊肉串的場景代表“工作”。這是主人公高光時刻的情景再現,又是浪漫主義風格的現實褒揚,是劇情線索,更是梳理觀眾思考感悟的導引和凝練,加強了與觀眾的共情與共鳴。

(二)以時間為軸的情節推進,豐滿了人物的成長歷程

序幕之后,《石榴正紅》進入以時間為線索的故事情節。四幕劇情設定,展現了主人公的人生經歷。“紅”從少女時對愛情的浪漫期待,到有情人終成眷屬的水乳交融;從失去親人的悲傷哀痛,到重拾信心的命運抗爭;從對民族孤兒的生活照顧,到投身大愛的家國情懷……所有的敘事與烘托,都在悲喜交織的人生境遇中,透射人性的光華和精神美感,于是,在舞蹈風格與情節節奏融為一體的時空設定中,人物形象逐漸豐滿并具有了美感的豐富與厚重。

(三)寓意深刻的細節展現,升華了人物的精神風采

當漢族女孩遇見新疆小伙,冬日暖陽烘托著愛情的高貴與神秘,千里姻緣的背后,是兩個民族文化習俗的碰撞與交融;當一場充滿異域風情的婚禮帶來了歡樂與融入,夫妻二人接過維吾爾族媽媽贈送石榴樹時,也接過了石榴樹所承載那份寓意與責任;當看著重病丈夫逐漸衰弱的身體,以及不愿接受親人離去的現實,“紅”想起丈夫建設“石榴家園”的心愿,于是她的內心因為愛而堅強,一位熱愛生活的善良女性終于成長為托起民族大愛的“紅媽媽”;當石榴家園終于落成,象征民族團結的石榴樹終于在遼西大地開花結果。“石榴家園”從此成為民族情感的交流地、民族文化傳承的教育地和民族大愛的承載地。主人公“紅媽媽”終于完成了丈夫的囑托,在傾心民族團結的奉獻中,找到了自己的人生意義與價值。

在四幕劇中,無論是人生節點的情節推進,還是特定時空的情景再現,都集中地指向了主人公的心路歷程和積極的人生狀態,成功完成了人物在成長中豐滿厚重的典型性塑造,并在音舞詩意的氛圍中感染感動著觀眾:愛是可以延伸的,家是可以擴大的,個人的情懷是可以升華為民族團結大愛的。

三、探索創新:藝術表達的多元可能

在繼承與借鑒的二維坐標中,《石榴正紅》充分調動了可利用的藝術乃至技術手段,在舞蹈語匯和表現形式上創新探索,提高了該劇的審美品性和藝術魅力。

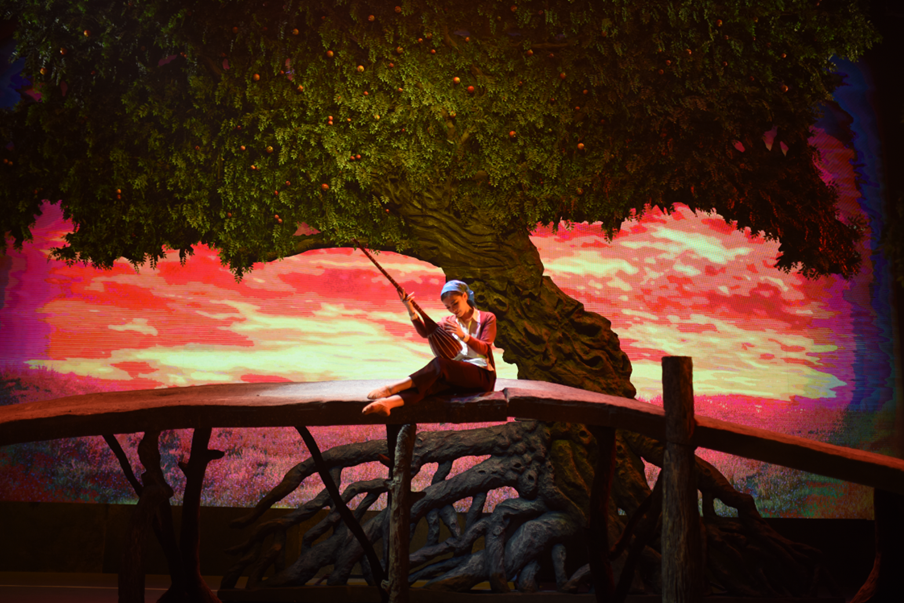

(一)詩情畫意的唯美創設

《石榴正紅》并非冷靜刻板地“講述”人間大愛,而是自始至終都追求并營造著唯美的意境與效果。于是,獨特的舞蹈語匯、新穎的舞臺空間結構以及充滿律動的動作形態,都在探索中增添著當代音舞詩劇的審美創作經驗。舞美道具、聲光電等技術手段營造了層次豐富、美輪美奐的舞臺效果;那如水中搖曳觀賞魚尾般的雪花扇、石榴樹生長的奇妙形態,都營造了朦朧的夢幻效果,為觀眾帶來了暫脫凡俗的審美愉悅。

(二)舞蹈語匯的豐富多彩

該劇大量采用在真實的生活場景中概括和凝煉出來的動作姿態,創作了許多獨特的舞蹈語匯,不但增強了作品的“可舞性”和用“舞”之地,同時也為作品與觀眾產生更多情感共鳴暢通了渠道。獨舞、雙人舞、三人舞、女子群舞……幾乎容納了舞蹈的所有形式;東北風情舞、新疆民族特色舞以及再現生活場景模擬啞劇的舞蹈,既凸顯了舞蹈本體藝術,又豐富了場景的承接與表達。

(三)原創歌曲的深情融入

在情節推進與渲染方面,幕間原創歌曲的融入是非常出彩的創意。充滿詩意的歌詞是對劇情的別樣“揭示”,優美的歌曲旋律是對人物情感推進的渲染。“我心悠悠,執子之手,及人之幼,風雨共舟”表達的是少女對愛情的向往。“無論你在哪,民族之魂扎根神州。無論你是誰,團結基因延綿千秋萬代”,這是對“民族大愛”的高揚。原創歌曲的吟唱,不但詮釋了主題、渲染了氣氛,同時也為觀眾呈現了詩意充盈的視聽體驗。

(四)奇思妙想的趣味創意

劇中諸多奇思妙想的創意,展示了意想不到的舞臺效果,提高了該劇的觀賞性和趣味性。比如,那輛行駛列車上背景的變幻,把入疆路途上祖國美麗的風光,展現在觀眾面前,烘托了憧憬愛情的美好氛圍,讓人有與主人公同行的審美體驗,動人心弦,震撼靈魂。還有舞臺上隨著情節推進不斷變化的“連心橋”、那頭擬人化的驢子、滿天舞動卻又含而不落的雪花、精靈般蓬勃生長的石榴樹……以截取最美的方式展現生活細節,再加上促動情緒變化的音樂節奏、舞蹈姿態,形成了起伏變化、大開大合的藝術張力,實現了個性化的藝術呈現。

總之,主人公“紅”承載著“盧志紅”的人生境遇與精神品質走向舞臺,在音舞詩劇營造的藝術時空里盡情舞蹈。這時,“紅”就已經成為遼西大地上彰顯民族團結的藝術符號,并以其旺盛的藝術活力和強大的精神感召力影響著每一位觀眾。那顆象征民族團結的“石榴籽”也必將在時代朝陽的沐浴下,在我們心中深深地扎下根須,并在現實的沃土上生長壯大,這就是《石榴正紅》的藝術魅力和文化價值!

(本文作者:霍洪峰,遼寧省文藝評論家協會會員,現供職于錦州市委網信辦)

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業