主體性下的敘述經驗、智情和語言自覺

——由詩集《向里面飛》闡述沙克的詩歌書寫系統

傅元峰 華森

摘要:對于詩集《向里面飛》的分析角度,傾向書寫主體性、敘述經驗、智慧情感和語言自覺,由此通往文本的內部曲折,體察排他性的審美之形、內在之思和生命之能。“向里面飛”是詩歌主體的根莖往下長、往內部伸,產生語言內能和精神引力。沙克與生同行的詩學推進系統,使其文本的精髓部分越過空間的站位而融入時間的流動。

關鍵詞:詩歌主體性,敘述經驗,智情,語言自覺,空間與時間

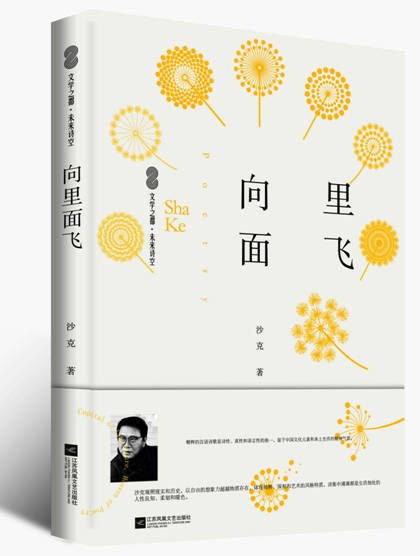

在以詩歌為主的當代書寫者中,沙克是一位著作豐碩的詩人,除了詩歌作品以外,還有散文小說,詩學批評和其他藝術批評。基于對沙克文本和人本的相對了解,以及多年來的一些詩學交流,能夠感知他的詩集《向里面飛》(2023年1月江蘇文藝出版社)的提煉過程,細讀詩集中2010年至2021年寫作或定稿的149首詩,覺得他過濾掉了文本結構中多余的“脂肪肉質”,唯保留純粹的“沙克制造”——書寫主體性的脈絡血液和原創精神,構造出渾然一體的自我形式和內容屬性。評論家張清華評述詩集《向里面飛》時,用了“向內轉2.0”的形象比喻,揭示這本詩集的精純所在并非書寫技術的線路性轉折,而是書寫主體帶來的結構性進化,在文本發生過程中形成多向多維的感知通道。本文對于詩集《向里面飛》的分析角度,傾向書寫主體性、敘述經驗、智慧情感和語言自覺,由此通往具體文本的內部曲折,從而體察詩集《向里面飛》排他性的審美之形、內在之思和生命之能。

三首詩導向三維的書寫主體性

在《向里面飛》這部詩集問世前十多年,沙克出版過詩集《有樣東西飛得最高》(2011年3月中國文聯出版社),其中有一首與詩集同名的詩作《有樣東西飛得最高》(2007年),全文引在這里,“目光飛上去,大風也是/心臟飛上去,靈犀也是/衣裳、手飛上去了,椅子和床單都是//狂奔,活躍的血光/勇敢的心,義氣的霹靂在戰抖//為了一樣東西飛得最高/需要一種格調/一個平原、山區、流域的犧牲/能說得出口的,都不是!”這首詩的語境和意象是強磁性的,具有磅礴的精神氣場,給閱讀者留下深深刻痕的,便是濃烈的靈魂之祭式的主體性,它可以代表沙克在那個時段的“在與思”的美學體認。而今時過境遷,拿沙克的新版詩集《向里面飛》與從前的詩集《有樣東西飛的最高》相比,兩者之間盡管有著必然的語言函數的關系,但前者已經從強力性的 “向高處飛”,轉到柔韌性的“向里面飛”,前后兩種語境下的“飛”,分構成他詩學指向的兩個階段。反映在藝術形式和文本內容的構建上,兩部詩集的書寫主體性都是生命感知系統的自主運行,雖然都很鮮明卻有所區別。“向高處飛”是主體的枝干往上長、往外伸,實現“在與思”的語言釋放和精神擴張;“向里面飛”是主體的根莖往下長、往內部伸,產生語言內能和精神引力。

“有樣東西飛的最高”那個階段的沙克,呈現的書寫主體性或許是這樣的,“保留了對于詞語的表述的絕對控制力,包括自己的倒伏。他的力度體現在這里。過分強大的抒情主體的書寫方式,需要一個新的詩學視角去描述[1]。”到了目前“向里面飛”的時候,他的書寫主體性變得系統化、彈性化了,體現在形式感的內容和藝術性的思想之中,是題材角度的新異和語法修辭的陌生化組合。那些藝術性的思想,被賦型于意象、形象時顯得陡峭,甚至整個意境都是垂直的,比通常的現代主義詩歌更為“先鋒”,可闡釋性要復雜得多。

為了便捷地進入詩集《向里面飛》的分析層面,先來閱讀其中的單篇詩作《向里面飛》(2012年),用以疏通沙克書寫進程中的起承轉合的維度軌跡,“從各個地方來的他們和它們/向我飛/我的肢體向我飛//向里面飛/里面,最里面/獨一的聚光燈:/生命、自由、美好和愛//飛進我的細胞核/……核里的芯片/飛得極慢,飛得無邊/里頭有一座大墳/向死與活發散著骨骼的光//從不同的自己到唯一的自己/向里面飛/我在向自己飛”。由這首詩可以導向詩集《向里面飛》的整體構成,進入書寫主體的內在焦點,可以察覺沙克的詩學指向已然升級,更精粹的文本品質已然凸現。沙克的書寫主體性并非那種大智若愚的現實個體,或者知識集聚的自身意識,而是認知透徹的詩性存在的生命關聯體系,這種敏銳的知覺主體時時帶來啟迪之光。

在沒有讀到《向里面飛》這本詩集之前,沙克給人的閱讀印象之一是持有反諷詩學的立場,常以生命體驗和反思意識介入現實存在,詩歌書寫以智識、智慧見長,在啟悟的向度中不斷凝華和提升。在“有樣東西飛得最高”的那個階段,沙克的詩歌書寫與他發起和主持的“新歸來詩人”的詩學行動相對應,同時與第三代詩人、60后詩人的命脈相接,有著地理意義的“帶際”和文化意義的“代際”的雙維存在與思考,這顯明了沙克對時間美學與空間美學的雙重注意力。需要特別注意的是,在《有樣東西飛得最高》和《向里面飛》兩本詩集之間,沙克還著有一本重要的詩集《單個的水》(2014年12月南海出版社),其卷首語是“把持漢語,讓情緒、細節意念服從于單個事物的本身”,道出了自然性與自身性的書寫融合。其中的代表性詩作,依然是與詩集同名的《單個的水》(寫于2011年),也可以導向該詩集的整體構成,“水滴,脫離水勢,成了單個的/……單個的水八邊不靠/存活在自立自在的須臾中/……是冰點到沸點/單個的水散發的/一息氣//氣里也有單個的水/還在分解無數的個體/小到/不可見的光粒/想法還在”,呈現物理空間和精神時光的無止細分,單體存在的生機。詩集《單個的水》是沙克由外轉內、由繁轉純的詩學轉型產品,為《向里面飛》這部詩集的孕育問世,疏通了提煉語言形式和深入美學本質的有效路徑。

《有樣東西飛得最高》《單個的水》和《向里面飛》三首詩作,分別對應和統領著同名的三部詩集,呈現“在與思”和“單體存在”以及“內部聚焦”的三維進展關系,書寫主體性從自醒到自覺,最后定位于自主自在的審美向度。

擴展敘述經驗的應用可能

詩集《向里面飛》中包含了富足的敘述經驗,具體運用在生存體驗、深度思考、介入方式等方面,以此透析客觀的物質世界,創造主觀的形象世界。他以個體化的生存體驗,發明了蘇北平原的沉郁和微茫,在恍惚中的凝視中,呈現傷逝之感,這不是哀痛的宣泄,而是把傷感升華為美的存在。例如詩集《向里面飛》的開卷作品《春色剛剛淡去》(寫于2012年),抓住了大自然的盛大王朝的晚期意象,“透進來的景象,稍許晃動,不事喧嘩/瓢蟲、榆樹、飛鳥/以及疾患初愈的人各自生息/孤寂,隱忍,被芬苾的笑顏稀解//……//世態轉暖,戶內聲樂委婉/傳向有土有情處。一切自然物不持立場/不對無根的枯萎發表見解/大野外的溫潤之身/默默地,施放著轉季所得的恩惠”,諸多顯性或隱性的事物,經過自身命運的感應器與發生器,在微妙交替中離析浮沉,沉郁之風撲面而至內心。

沙克灌注靈性的意象和心象的生成,來自他的深度思考系統,與他出生、成長和居住的長江流域、運河流域,特別是與他長期生活過的蘇北平原尤為密切,從而構成文化語境與個體生命樣式的邏輯關系。譬如《初秋的平原》《致信月亮》《五月末似有蟬鳴報曉》《我老父搬家》《地理題》《轉機》,文本中有著地理文化積蓄,事物狀態判斷,地域與世界關聯,審美普遍性。有一首關鍵性的詩作《低溫敘事史》(2017年),呈現了南方之北和北方之南的平原地帶的歷史性、細節性事物,可以作為他基于深度思考的敘述經驗的范本,“一碗粗瓷盛了漢賦/碎了弱楚/舟楫、碼頭與糧倉的顧盼中/平衡著一桿木秤。蛐蛐顫弄兩根長須//無數次撫試祠堂的口風/半夜劃走楚漢之間的無槳渡船//……//一方城樓變暗/淋進城門的雨水變混/鐵路從西邊的外省連接南北兩代朝綱/運河上船板漂零,鹽、糧彌散//細尾鱔魚,在水芹叢中悠動/往淤泥下牽去了三品以上的頭牛/火車里的民國傳來汽笛聲/轎子……隱入岸南的次原始樹林”,仿佛是歷史之口在作委婉的敘述,意象與心象交織出感性與理性的語境生態,微散著敘述對象的詞溫。

沙克常以體溫、體感浸入文本,成為一種奇妙的介入方式,讓詩歌語境中游弋著靈犀的婉轉精微。例如《當我老了》《深刻的地方》《低音節》《樺》《今年辭》《冰瀑》等詩作,無不像潭水中的幽淡火焰,顯示生命體的微茫之能。有時這種表達是驚心動魄的,如《冰瀑》(2021年)所寫,“囫圇的寒冷/抓住輕浮的流動性/刻錄出一毫秒一毫秒的剎那間/傷痕、肉芽和疤結堆積……//不珍惜光陰/坐不住冷板凳又跑得慢的妄想癥們/看在眼里,打著寒戰/仿佛自己被囚在一粒冰晶中/喊不出聲:激流,閃電”,如同對準穴位的針灸,刺激著審美主客體的雙向感知。

當代藝術批評家、作家羅伯特?休斯談到過審美接受的現實,“藝術的問題就在于如何在這里生存下去,如何適應這個環境,藝術要是適應不了這個環境,恐怕就會沉沒[2]。”反過來說,對于沙克敘述經驗的理解和接受,也需要以一定的適應能力來增加感知。

當沙克寫作《颶風中的靜物》(2020年)時,以舉重若輕的敘述經驗,帶入了生存體驗與深度思考,“有一小團絮狀物,像長了毛的心/紋絲不動地懸在半空中/颶風,對它發起一次又一次沖蕩//……颶風對它使完了力氣斷然息止,不留蛛絲馬跡”,不僅把一種毀滅寫出來了——換成一個浪漫主義詩人可能僅限于雄偉壯闊的感覺傾述,他還以靜物的象征為身,介入了尚未被命名的微茫存在及其恐懼感。還有《年終的雪落在頭上》(寫于2020年),寫介入體——頭發的黑白變化,“我還有四分之三的黑頭發/用來承接斷續的落雪”,連著切身的生命體驗;那首《我所說的好東西》,制作了“不可能被命名……/不過是死其所死而活其所活”的非物質存在。

評論家吳投文認為,“在沙克的創作中,既有一種舉重若輕的飛揚感,也有一種內斂于智性中的沉淀感,很奇妙的是,他把這種飛揚感和沉淀感處置在恰到好處的詩性張力中[3]。”誠實而珍貴的敘述經驗,使沙克能夠寫本來沒有、別人未寫的“自創物類”,對于詩歌書寫者,這是運用效值的最大可能化。

智性與情感的自然融合

如果從沙克的詩歌中尋找感應體,屢屢觸碰到的便是智慧之網,那不是知識信息的轉述,而是感知力與認知力下的智性生發。在沙克的詩學構成系統中,不存在用情感接替智慧的機能,卻允許情感來到智慧之中,如詩作《情感論》(2017年)所締結的狀態,“近海浪打曙色,潮流喧騰。/遠崖隔音,聲樂委婉,/谷底溪流脆亮。//實在是有所寄托,/實在不是為誰欲近故遠,/她也不是欲行故止。//十指停時,琴身未得安處,/悔意蕩在彼此深淵。”超越審美客體的具體物,運用智慧來過濾情緒、淡化觀念、含蓄題旨,避開高熱度噴發的浪漫抒情,營建象征語境中的非現實抒情。

情感性的書寫,集中在詩集《向里面飛》的第二輯中,滿是寫愛的詩篇,這些極具藝術形式感和美學思維的現代主義愛情詩和情感詩,頻頻打通胸壁,感動人心。例如體現生命接續的《她們啊》(2009年/2010年),“跳慢了的心臟/可以當作懷舊主義的酒杯/落單時小飲兩盅……/我已從兒、父、祖升級向青煙/遺留給她們用不盡的氧”,完全不是表現“有樣東西飛得最高”那樣的意志能力,也不是表現“單個的水”那樣的單體存在,而是呈現生命代謝轉化中的青煙淡然。煙或青煙,是微物,是虛無也是本質,在沙克回歸詩歌十幾年來的書寫中多有出現,反映他對內在情感的抽象與賦形的能力。智慧而警覺的沙克,開啟了感知的側門,讓情感因子溢進來,經過對書寫主體和客體的調控,產生《虛擬愛人》《貧窮的愛》《我又愛了》等詩篇,自然的情狀似乎壓過了智慧的性狀。猶如《貧窮的愛》(2016年)那樣,“一張紙來了,慢慢出現心臟/在一張紙上談戀愛。一張紙的反面來了/慢慢出現情感,在一張紙的反面生活一輩子/三葉草來了,綠化,肥土,做牧草蔬菜/蜂蝶、蟋蟀喜歡它來得容易的茂盛/或一季生死,或蛻變重來/如果把這叫做貧窮我愿意承受”,形而上的愛,被抽象與賦形,進入一種美學精神,“一泓流水來了,慢慢出現身體/沐浴,也可以受洗,把一張紙的兩面浸透/罩住落日,用榆木拐杖/挑起她晚年的燈籠,我先葬身其中”。

T?S?艾略特在一百年前發表的經典文論《傳統與個人才能》中,早已經闡明詩歌“情感”的復雜存在,“詩里的感情卻必須是一種極復雜的東西,但并不是像生活中離奇古怪的一種人所有的那種感情的復雜性。……詩人的職務不是尋求新的感情,只是運用尋常的感情來化煉成詩,來表現實際感情中根本就沒有的感覺。詩人所從未經驗過的感情與他所熟習的同樣可供他使用[4]。”據悉沙克在1980年讀到《世界文學》雜志上的這篇文論,這是他對于現代詩學原理的起步認知,影響了他四十多年來的書寫全程。

沙克持有節制抒情的詩學主張,防范著枝蔓的情緒干擾,要么不作抒情而以智性切入審美客體的內質,要么反對失卻自我的高熱度抒情,以及假托外體的實物抒情、虛張粉飾的偽抒情。沙克的節制抒情,在語言形式或敘述內容上都不同于傳統抒情的觀念與表現,他時常采用細雨潤物式的情緒滲入,實現內斂的低溫抒情、質樸的真性抒情、思想化的智性抒情、虛構想象的超現實抒情,以及介入現實的反諷抒情。前述的《低溫敘事史》,便是低溫抒情的范例;真性抒情如《在母語中生活》(2017年),“我活著,活得真,僅僅承認/我的故鄉是生活本身/我的國是我口音里的漢語/我本人,是破解邊界的終級追問”;智性抒情如《秋入圓明園》(2017年),“晚霞深紅,熬著一八六O年的血/轉瞬間析透紙背/洇入從不休止的漢語情緒/疤痕當課文,默禱,不受新傷暗傷/秋風打臉彈出幾世夙愿”;超現實抒情則如《深夜的情詩》(2014年), “我三次向她示愛/燃爆靈魂的雷電,炸毀人為的險難/科技的危情,惡性的智能/震蕩深夜的沉重、焦慮和悖論/這時,她里外打開/讓我直入她的絕美本質”;反諷抒情的例子是《倒時光》(2014年),“顛倒中活著/不追究天翻和地覆/住在良知銀行的窮鬼——/我,做億萬個失真的孩子的監護人//……//用一軀傷體/給出傘,給出光”。總體來說,沙克詩歌中含有抒情性的那部分文本,隱藏在現代性敘事或精神敘述中,含有感知與認知的象征性和內在邏輯性,帶有“分析性生活抒情[5]”的特征,修辭手法為虛實混敘,雕琢語感、語質、語義的意象能指系統,由此增持生命之能,塑造及物和不及物的內外部世界。

在無限擴張智能的網絡數字時代,智慧至多只能帶來禪機、語言的機鋒,還不是詩之所倚,必須有情感的汁液融入進來。就如沙克在《時光之愛》(2012年)所寫,“忽然天地崩塌/你我變成零,愛,懸游在悲哀中/時光不露半點表情/往前走它的電流步子//……愛,粘住兩個毫秒/孕化又一個你和我/又荏苒而生,登上半知半解的渡船//是好奇心,是信仰/一次次無中生有,生出萬千/那才是萬劫不滅的愛//最愛,最傷,最福/融成一滴血/在時光的宮腔里超過九條命”。這本《向里面飛》的詩集在哲思的肌理中融入了有機的情感,在形式與內容、藝術與思想上進行了自然的融合,以及書寫技巧的組合。

把握深度自覺的語言意識

沙克曾與評論家何言宏做過關于認知和寫作的詩學對話《詩性、真性和語言性》,他非常深刻地闡明了自己的詩學尤其是語言藝術的立場,“詩的語言性是比較復雜最為關鍵的問題,簡而言之,它是語法修辭功能與個性特征的結合。語言性劃分了體裁和文體,也區別了同類體裁和文體的層級。一個沒有語言性的人,非但做不了詩人或其他體裁的作家,也做不好非文學類的寫作者。這里的語言性,指的是對于語言本質及其使用規律和變化可能的認知,對于語言的藝術性和美學性的把握,它是詩歌創造的才能和品質。有了語言性,才能寫作詩歌,要不然,就是運用語法修辭對現成語言作排列組合和技術復制[6]。”在詩集《向里面飛》中,突出語言性的文本觸目皆是,那是沙克藝術個性的顯著標識,足可以進行專題研究。

他的詩集《向里面飛》中有一首預言之作《當我老了》(2010年),沒有顯示通常的強作青春的積極姿態,相反聽到他在感嘆說“已經太老了”, 情緒狀態臨入尾聲,“閉眼多,睜眼少/老覺得有一條漁船駛近/船頭站著信使,來送天上的請柬/突然,目光升溫,手腕來勁/我抓住纜繩,抓滑了……帆影幢幢”,讀者跟著一股生命終端的語言氛圍,重啟了對既有事物的認知輪回。

沙克在《當代詩書畫文化缺失、替代性及語境轉軌》的藝術批評文章中提出,“僅從現代詩學的語言方面而論,便有一套解析辨識系統,包含言語、語感、語音語速、語義語境、所指能指以及意象形象、隱喻象征、符號結構與解構等等,還有更高審美要求的文本語體文體和風格特質等等,這些語言關聯因素的復合作用決定著詩歌的藝術價值[7]。”這種近乎“語言癖”似的觀點,將沙克的詩歌底細披露出來。他有許多間接或直接描寫到語言形態的詩作,如《一念間》《胸懷》《在一句話的風景里》《一個長句子》《白話》《手工者》《在母語中生活》《頂針格》《溫馨的漢語》《透過現象看本質》《晨暉彈到鍵盤上》等等,給人的閱讀印象特別深刻,比如在《手工者》(2017年)中,他看不起奴役于詞的人,讓他們走開,對外在的語言意識表現為鄙視,他自覺地以退為守 ,“退出一公里/便切近工于辭令的故土一毫米/從自發到自悟,從自省到自覺/我困惑、糾結、敬畏//從自由、自律到自在我退出三十八公里/遠離文字的噪音/刻制并迎娶漢語的第一夫人/切入、愛戴、服從她芒果的心……”這是一種神思所為,是語言意識流中的靈魂自燃。

想象力是詩歌的翅膀,語言性是想象力的翅膀,如同沙克在《親愛的,想象,象征》(2014年)中所寫,“我對你而存在無需回報/只是本能,噴出智能的精血/飛出鯤、星系和家舍/……無數個我和你”,他作為詩人的本能,只對語言而存在,噴出的和飛出的,都是語言創造的物和生命。也只有在高度的生命自覺和語言自覺下,沙克才能寫出《深刻的地方》《在母語中生活》《墓地,算術題》這樣的杰作,讀到“埋葬著這么多家人的地方/在我的體內怎能不深刻”(《深刻的地方》(2007年/2010年)這樣的詩句,能夠觸摸到其中所包含的鄉愁,不再是一個在智慧上有迷霧的人的鄉愁,也不是經典抒情所尋求的高處的進步的鄉愁,而是內在語言所發生的鄉愁,是宿命一般的本質賜予。

詩集《向里面飛》是一部屏聲靜氣之作,深入事物的骨髓和思想的毛細血管,在忠實于主體感知和觸及客體本質的兩個方面,保持真性敘述的品貌,促進書寫主體的感受力和創造力不斷得到新生。沙克的《望不盡》(2020年)一詩可以支撐以上判斷,“使針眼開闊/使水滴浩蕩/使跌打的奔突的和爬行的飛越的/修成君子內能//……//使萬馬奔騰歸入針眼/使萬物澎湃息于水滴之隱//琴瑟收起,久違的詞典被打開/安寧,休止……接應另一種征象到來”。如果把《望不盡》僅僅讀成是激情澎湃,顯然是淺讀或誤讀,它越過了敘述經驗、智慧情感的層面,啟動了生命內在邏輯而非日常生活邏輯的想象力和表現力,呈現了“沙克制造”的語言現場的狀態。

需要在此點明,沙克的詩性個體與方式性的生命體系,共同構成詩歌書寫主體,使用的不是詞典和社交的既成語言,而是在現代語言學規律中制造的自我言語,公共語言和自我言語在文本中所占的比例,能夠區別出詩歌藝術價值的尺度與含量。沙克幾十年頑固秉持的“憑作品說話”的信念與功力,開啟了他與生同行的詩學推進系統,形成“詩性、真性和語言性”的風格書寫,使其文本的精髓部分飛越空間的站位而融入時間的流動。

參考文獻:

[1] 傅元峰.尋找當代漢詩的礦脈[M],太原:北岳文藝出版社,2014:164

[2]羅伯特?休斯.新藝術的震撼[M],上海:上海人民美術出版社,1989:285

[3]吳投文.沙克的詩學路徑及其辨認[J],中國作家研究,2020,(1)

[4]T?S?艾略特.傳統與個人才能[M],上海:上海譯文出版社,2012:1-12

[5]張清華.“分析性生活抒情詩”的一個典范[N] ,江南時報,2022-7-30

[6]沙克,何言宏.詩性、真性和語言性[J],揚子江詩刊,2020,(4)

[7]沙克,馮健.當代詩書畫文化缺失、替代性及語境轉軌[J],大眾書法,2023,(3)

京東網店可購書:

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業