詩性的彷徨

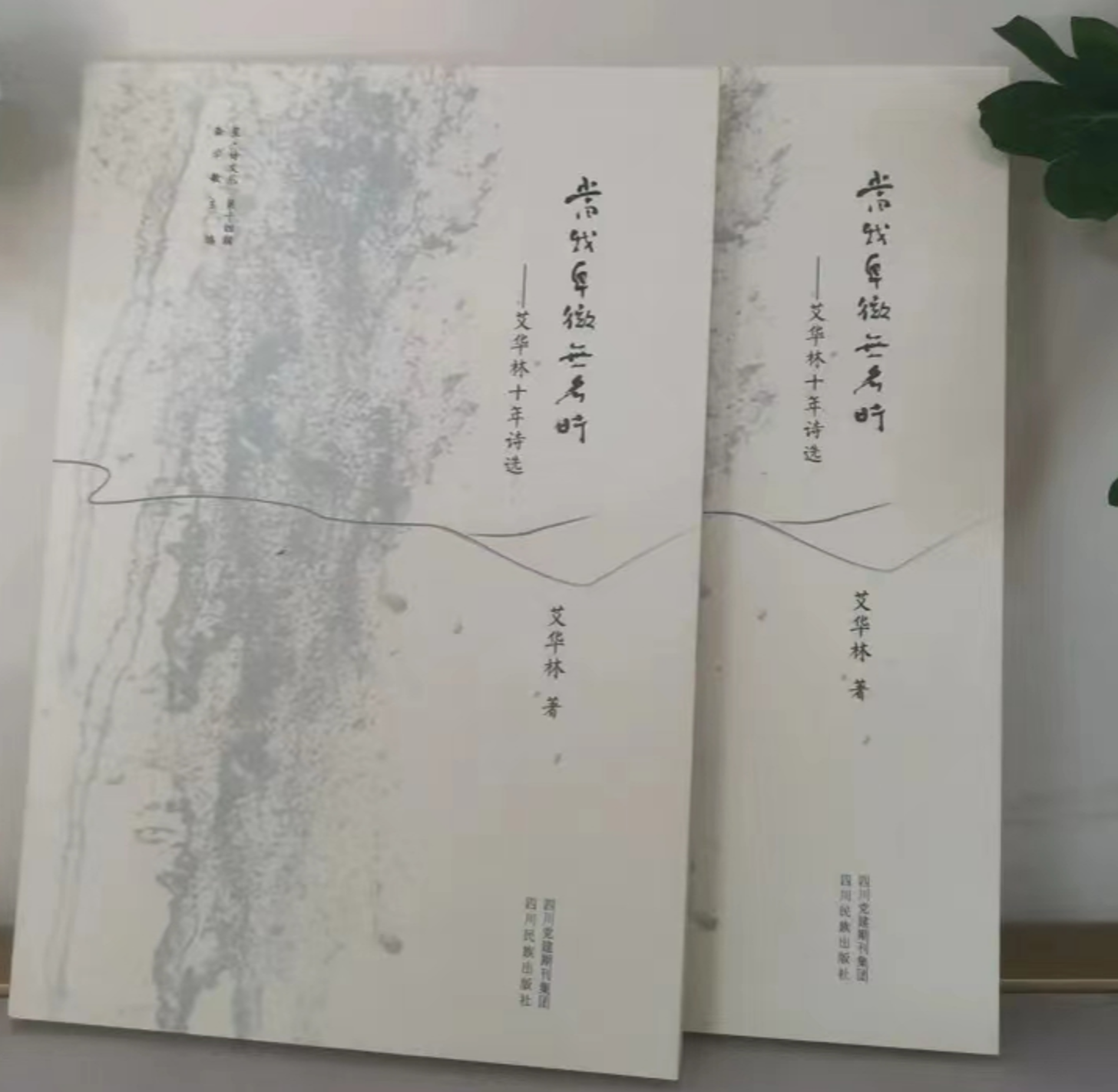

——讀艾華林詩集《當我卑微無名時》

文/周紫瑜

我知道,紙是包不住火的,但我依舊保持生命的期待。在這不會開花的詩樹下悄然前行,在黎明破曉時回到生命開始的地方去哺育鄉愁,追尋在這珍貴人間里稀缺的愛意。等到黑暗悄然而至時,低下羞愧的頭顱,讓寂靜幽幽地馴化,即使卑微無名,也要優雅而高尚地活著。

在文學的名利場中,艾華林自謙“我并不算詩人”,但是“從心中生出的根須/正是我現在所攀登的階梯”,他的根深深扎在詩性的土壤里。于其說這是詩篇,不如說是記錄,寫下心中油然而生的對詩意的向往與追求,感悟詩歌的悠遠與抒情。讀他的詩總有一股淡淡的靜謐與深沉,辭藻并不奇詭,可卻不敢怠慢。他像一個行吟者,在生命的長河里彷徨,用詩的語言宣泄,且歌且吟。他在書寫內心所念,在時間的沙沙聲里傾聽自己的聲音,體悟內心若有若無的悵惋。

作為八十年代的“打工一族”,詩中烙上了時代深刻的印記——那是鄉情的召喚,一些剪不斷理還亂的鄉土情結。全篇氤氳著父親的影子:“在父親節寫一首詩給父親”,時刻記著“父親也是這樣敲打我們的”。生我養我的父親,教我育我的父親,他安息的土地是我時時惦記著的故鄉啊!那土生土長“裸露著都是富貴民族氣節的”家園啊!因為有故鄉的依托,所以內心是不會被虛無所束縛,即使“急匆匆地/踏上了遠行的列車”,但是“不會寫詩的人/也能讀出鄉愁的滋味”。

這種對故土的懷念里又帶著憂思,艾華林是一個懷舊的人,思索著“家里又沒有牛,我們該怎樣耕種”;痛苦著“為三代人度過風雨的百年老屋/就這樣倒了/我出生那間尤其嚴重/幾乎片瓦無存/看著弟弟發來的微信/我沒有忍住心中的酸楚/哀號起來/像父親去世時一樣”。在鄉愁夢醒時分,回家的路似乎如一江春水滾滾入紅塵。詩人是動情的,在時代洪流的裹挾下,他借詩抒發內心痛苦的吶喊;但他也是豁達的,現在他選擇如淵明一般回歸,去追求“海水一樣的藍,白云一樣的空”,安心“隱居云南/是因為這里有我寄宿的親人”。落葉終將歸根。

詩人以一顆豐盈的心,追著云朵跑到了云南,試探流水的體溫,感知世界的繽紛。可以“看著那些干凈而慈悲的云/我就覺得很幸福”,可以在“春天里,做著最甜蜜的好夢”。生活是簡單的,幸福是容易的,當我們拋卻所有雜念,一切都變得尋常而自得了,可是我們始終把自己裝得太滿——時常對著空空如也的天空發呆,無所事事的傻笑,都是普通而愉悅的事情。

艾華林也不乏有對生活平庸的記錄:“電腦時常被兒子霸占”,“我生活的地方/空氣稀薄”,“開幾十公里的車/穿過茫茫白霧去趕街/討一家子口糧,謀生”。可在無奈的生活里依舊仰起頭,“只要看見紅紅的日出和悠悠的白云/這日子就不苦了”,“詩意全無,也要感謝萬物的恩典/讓我每天早晨從美夢中醒來”。這是對生活的謙卑。

一花一木皆有情,四時冷暖總相知。當我們以一種別樣的視角閱讀自己的人生時,一切都在尋常中而不平凡了。這也是詩中縈繞的“氣”,是中國山水畫中的“境”,以禪入詩,詩中含意。詩人悲憫著世界,以一種不憂不懼的慈悲,聆聽著寂靜的回響,在柔軟的詩意里躊躇,在人生的靜美里獨享,去感受黑夜的白月光,萬籟群響后的空靈——真實而悠久。

走過很多地方,見過許多風景,把悲傷忘記,在孤獨中盛開。在周莊,在西塘,在云和、開封、包公祠、陳橋,在九華山、杏花村、楓橋,亦或是在棲居地云南。詩人游歷大山大河,可不知是客還是歸人,以一種迷幻的神韻去游、去覽,在景色中吊古、參禪,按捺著與古人攀談的雀躍。有一種“前不見古人,后不見來者。念天地之悠悠,獨愴然而悌下”的風骨,歌詠著行吟之趣。艾華林身上有李白的豪灑,王維的空靈,亦有杜甫的沉郁頓挫,他說在“與月亮坦誠相見/我羞愧地低下了頭/被月光靜靜馴化”,發出如海子般的祝愿“對每一個從我面前走過的人/保持微笑,這樣就好”,渴望成為一個眼里盛滿湖水的人。

在生活的巨河里,我們介于偉大與卑微之間,用一筆寫出我們的撇捺人生。每個人的書寫各不相同,或長或短,或高或低,或急或緩,但總歸是自己寫就的。

當我卑微無名時,我亦堅定地書寫。在這個貼滿標簽的時代,在這個詩歌沒落的歲月,有太多身不由己,但在忙碌的工業漩渦中還會有這樣的詩與我們碰面。詩人在詩的美學中彷徨,詩里棲息著“仁柔的心”和“韌性的骨骼”,企盼著在這喧囂里尋求廣袤的深邃。

作者簡介:周紫瑜,現就讀于寧波大學人文與傳媒學院漢語言文學專業。作品散見于《寧波大學報》《作文》等報刊雜志。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業