向著戈壁放歌

——簡(jiǎn)評(píng)楚秀月散文集《戈壁的黃昏》

作者:郁楓

楚秀月給我的印象是熱情、活潑、直率、坦誠(chéng)。她身材高挑,四季都留著大波浪披肩發(fā),長(zhǎng)相姣好,即使熟識(shí)之后,也總覺(jué)得她身上有一種掩藏不住的野性美。她常說(shuō)自己是新疆人,也算是,因?yàn)樗谛陆L(zhǎng)于新疆,但終究她還是地地道道的漢族人。大概是應(yīng)了“一方水土養(yǎng)一方人”的古話,她的身材、鼻梁和眉骨還有眼神以及言行舉止的確有新疆人的特征。她開(kāi)始寫作的時(shí)間并不長(zhǎng),但她的創(chuàng)作成績(jī)卻令人刮目相看。

還是在前年的某個(gè)時(shí)候,有一次見(jiàn)面,她告訴我要為自己的家鄉(xiāng)寫本書(shū)——那種專門寫給新疆的有關(guān)的人和事的書(shū)。我當(dāng)時(shí)只是隨口說(shuō)了句:“好啊,很好的想法!”之后,這事就過(guò)去了。今年的時(shí)候,她再次告訴我,她的書(shū)稿已經(jīng)完成校對(duì)。我當(dāng)時(shí)并沒(méi)有問(wèn)她寫了些什么內(nèi)容,只關(guān)注花了多少錢,印張多少,由哪個(gè)出版社出版之類的話。其實(shí),這些問(wèn)題都是寫作者無(wú)法回避的問(wèn)題,也是我這個(gè)不成功的寫作者被出書(shū)的苦惱逼仄的尷尬狀態(tài)。楚秀月對(duì)于花多少錢并不很在意,她所在乎的是,怎樣寫一本能把自己的身心都交給故鄉(xiāng)的書(shū)。她說(shuō):“出版書(shū)籍的花費(fèi)于我而言是不小的數(shù)目,但能為家鄉(xiāng)寫一本自己滿意的書(shū),卻是我的一個(gè)心愿。”

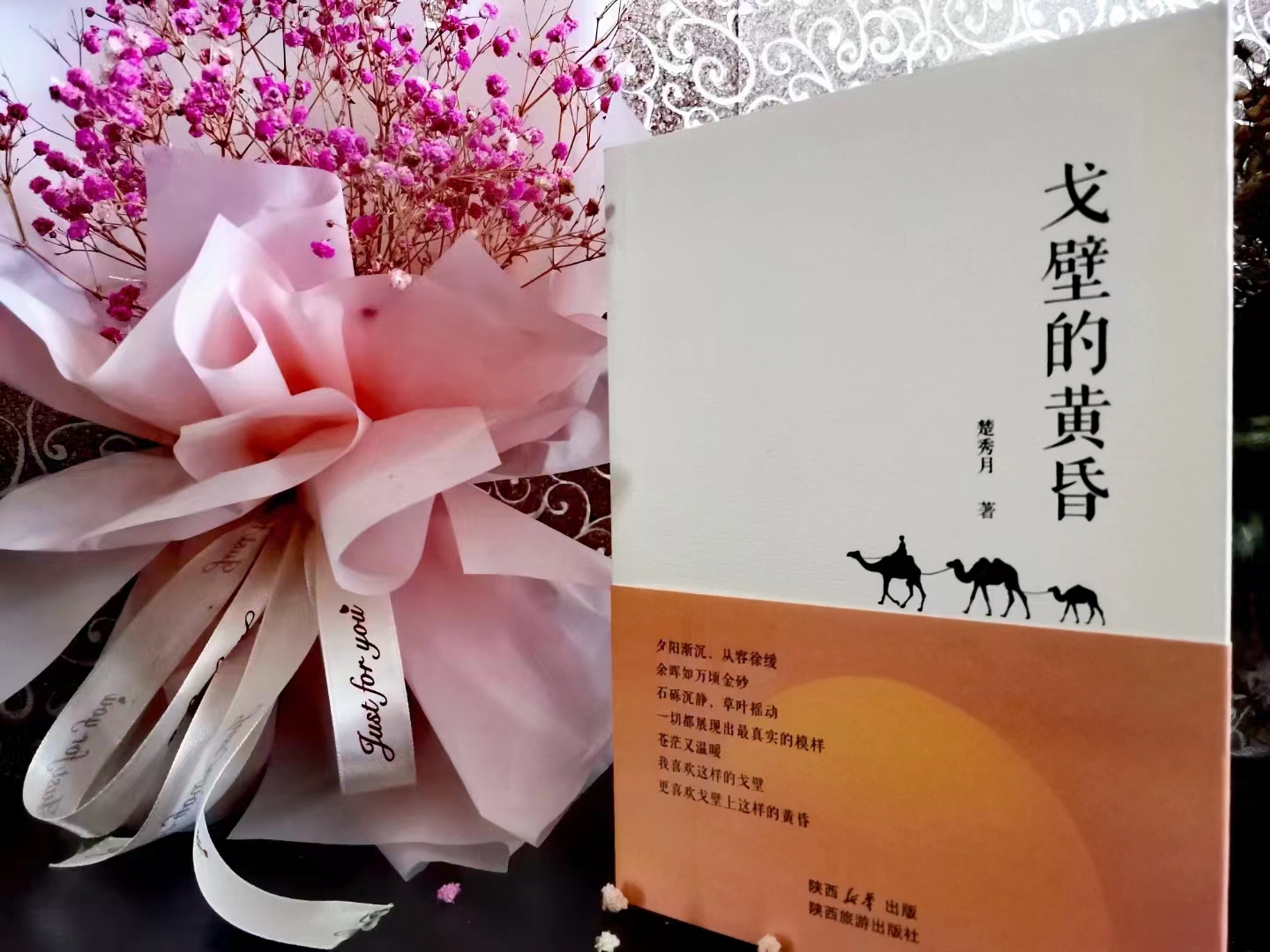

今年,楚秀月的散文集《戈壁的黃昏》付梓出版了,簡(jiǎn)潔的封面、精美的內(nèi)文設(shè)計(jì)以及印刷都非常惹眼,一下就激發(fā)了我的閱讀興趣。我認(rèn)真地閱讀了《戈壁的黃昏》的所有篇章,感動(dòng)之余,就想寫一點(diǎn)感受。

我以為,新疆的戈壁,給予作者的不僅僅是大量的寫作素材,而是作者的生命成長(zhǎng)之根,是其同戈壁一樣坦蕩無(wú)垠的廣闊胸懷。她的童年、青年幾乎都是在新疆建設(shè)兵團(tuán)度過(guò)的,她所看到的都是父輩們勞作的辛苦、生存的不易。她在散文里以尋根的方式,追溯奶奶、父親、母親在遭受歧視、缺吃少穿的年代由河南、甘肅向新疆的“逃離”,然后認(rèn)定那塊土地能夠容身,能夠養(yǎng)命,然后,就把自己一生的希望融入到了那塊土地里,和土地一起經(jīng)受陽(yáng)光雨露,經(jīng)受荒蕪和豐茂。她的母親一生都相信有土地就能活命,曾無(wú)數(shù)次的說(shuō):“是土地給了我生命。”而父親在實(shí)行包產(chǎn)到戶、家里分到20畝土地的時(shí)候,沒(méi)有說(shuō)話,默默地圍著土地走了兩圈,之后,興奮地說(shuō):“我也有地了!有地了!”這是一代代在土地里刨食的農(nóng)人們對(duì)土地的熱戀,對(duì)土地的珍愛(ài)。她的母親不是兵團(tuán)的正式職工,就自己動(dòng)手在戈壁開(kāi)荒、種菜。戈壁的石頭何其多,可母親硬是不管不顧,從早到黑的揀,就一定要開(kāi)出自己的土地,種出自己的莊稼。那種土地之根,那種家園之根,從小就種在了作者的心靈里。要不是看楚秀月的文字,我真不知道,她與新疆還有這樣難分難解的牽系。我有時(shí)候想,對(duì)于一個(gè)寫作者而言,其所經(jīng)歷的一切,也許是她一生用之不竭的寫作源泉。而之于幸福,那些加于生命的苦難,也終會(huì)成為她的命運(yùn)之根。

我在農(nóng)村長(zhǎng)到十九歲,十五歲時(shí)候,我就是村里年齡最小的農(nóng)民。那時(shí)候,一些在農(nóng)村因各種特殊原因待不下去的人,都偷偷去了新疆,好幾年都杳無(wú)音訊,但多年以后,他們會(huì)突然出現(xiàn)在村人面前,訴說(shuō)新疆的廣袤、富庶、包容、親切,有些還成了建設(shè)兵團(tuán)的職工。那時(shí)候,我曾經(jīng)不止一次的向往新疆,向往有能力做一次“出逃”,為生命找一個(gè)“歸處”。

楚秀月以樸茂的文字,細(xì)膩的情感,寫下了對(duì)新疆那塊土地的摯愛(ài)。他們幾代人,都是靠那里的土地生存的,只要你愿意下力氣,你就會(huì)擁有土地,就能夠活下去,就能夠期待明天。作者之所以對(duì)那樣的生活,那樣的日子念念不忘,正是基于對(duì)那片土地的感恩,對(duì)那片土地的深情回望。也許,那種感恩,會(huì)使一個(gè)寫作者更多地審視當(dāng)下的時(shí)代,看出歷史進(jìn)程中生命個(gè)體面臨生存困境的期望和堅(jiān)持。在土地里刨食的人們,他們的思維一定是帶著土地屬性的“土地思維”,怎樣種莊稼,怎樣養(yǎng)家畜,怎樣的渴望豐收,怎樣的撫育子女?完全順應(yīng)的是一個(gè)“活著,活得更好”的思維邏輯。對(duì)于外邊的世界,他們盡可能地不予關(guān)注,因?yàn)樗麄冎溃膺叺氖澜缭倬剩瑧{他們的力量也無(wú)法進(jìn)入。能夠使他們安身立命的,就是腳下的土地。有土地,心里就踏實(shí)。有糧食,就不會(huì)餓肚子。這也是人生的無(wú)奈,也是人生的根性覺(jué)悟。在遠(yuǎn)去歷史的距離感中,那種土地情結(jié),正是我們民族的一個(gè)酸楚的痛點(diǎn)。

我以為,一個(gè)寫作者必須要有悲憫和感恩的情懷。悲憫和感恩會(huì)使寫作者的善良超越苦難,超越自我,并成就敏銳、智慧的眼光。在《戈壁的黃昏》里,作者以多維的視角寫自己的奶奶、父親母親、親戚朋友,兄弟姐妹,他們的喜怒哀樂(lè),都以真實(shí)可愛(ài)的模樣躍然紙上,有時(shí)候堅(jiān)硬得像砂礫,有時(shí)候柔軟得像棉花,有時(shí)候脆弱得一碰就能流出眼淚。在《何處安身立命》《大地上的滄桑》《祖母親親》《土地上的母親》《劇團(tuán)生活》《戈壁的黃昏》《我的母親》《我的父親》這些篇章里,作者就是一個(gè)講故事的人,她以平常心敘述著一切過(guò)往,看不出她的幽怨、聽(tīng)不到她的憤怒,即使僅有的哀傷,完全都淡化在時(shí)間的長(zhǎng)河里,呈現(xiàn)出超然的灑脫。而她,更多地透過(guò)奶奶、父母的辛苦和艱難,看到生活中小小的幸福和真實(shí)的快樂(lè)。我以為,當(dāng)一個(gè)人學(xué)會(huì)站在苦難之上思考的時(shí)候,生命中許多的挫折失敗無(wú)奈才會(huì)化作生命自身的養(yǎng)料。我能理解兔子逃跑、母豬突然死亡后母親的號(hào)啕大哭,我能理解父親脫土坯壘院墻的努力,我能理解劉星爬上家門口高壓電線桿自殺的心境,當(dāng)生活的希望破滅,人們能做的就是給情緒一個(gè)“出口”。但有所不同的是,前者選擇了堅(jiān)持,而后者選擇了毀滅。作者正是在這些對(duì)生命莫名的痛惜中,帶我們進(jìn)入到她遙遠(yuǎn)的故鄉(xiāng),看清生活一直向前走的真相。讀作者的故事,倍感親切,感同身受。她不是刻意地去營(yíng)造一個(gè)吸引人們眼球的氛圍,而是讓讀者一起進(jìn)入一個(gè)時(shí)代的“場(chǎng)”,匯聚欲應(yīng),覺(jué)悟生命,并準(zhǔn)備迎接一切挑戰(zhàn)。在作者的作品里,淳樸善良是不言而喻的,《阿利和花臉》《戈壁上奔跑的少年》《酒事》都是其中很優(yōu)秀的篇章。在《酒事》里,作者寫下這樣一段話:“我趕忙拾起鞋給母親穿上,攙母親回家,或許因?yàn)轱嬃司频木壒剩赣H粗糙的手很溫?zé)帷D且豢蹋彝蝗桓兄侥赣H的不容易,跟在我身后緊緊拽著我手的母親,更像個(gè)孩子,而我,卻在瞬間長(zhǎng)大。”我讀到這里的時(shí)候,突然就被什么東西觸動(dòng)了,淚流滿面。在作者的文字構(gòu)筑的場(chǎng)景中,總有這樣許許多多的場(chǎng)景,毫無(wú)聲息地使人的麻木得到濯洗。

我以為,一篇好的散文除過(guò)真情實(shí)感以外,文字的魅力是不可缺少的。就像是一棵大樹(shù),故事是樹(shù)干,而文字是枝葉,只有枝葉繁盛,大樹(shù)才能根深葉茂,古木參天。而文字的自然流暢,并不是每個(gè)人能夠自由駕馭的。它是作者在對(duì)世界、對(duì)人事縝密觀察、體悟基礎(chǔ)之上的錘煉和積累,是作者心靈外化的體現(xiàn)。

《戈壁的黃昏》給我的感受是,文字簡(jiǎn)潔、流暢、自然,呈現(xiàn)出詩(shī)意化的表達(dá)傾向。這無(wú)疑增加了讀者閱讀的愉快感和趣味感,也給人一種閱讀的時(shí)尚感和代入感。在《戈壁的黃昏》一開(kāi)頭他這么寫:

“40年過(guò)去,我依舊懷念家鄉(xiāng)戈壁的黃昏,仿佛擁有了這段時(shí)光,我就擁有了整個(gè)世界。”

她把戈壁的黃昏和一個(gè)世界聯(lián)系起來(lái),把一個(gè)黃昏與自己的生命和父輩們的生命、命運(yùn)聯(lián)系起來(lái),寫出了天人合一的自然意趣和生命的痛感。

她寫蒲公英,寫奶奶給她泡蒲公英水喝的慈祥;

她寫父親黃昏牧羊歸來(lái)手里托著小刺猬的淳樸;

她寫秋日黃昏母親撿包谷歸來(lái)的辛苦;

她寫冬日黃昏和父親、弟弟妹妹一起去營(yíng)部看電影的興奮、幸福。

一個(gè)戈壁的黃昏,竟能蘊(yùn)含那么多的充實(shí)和溫煦,怎么能不讓人懷念呢?

我還以為,一個(gè)寫作者能夠把自己所經(jīng)歷的一切,毫無(wú)遮攔、毫無(wú)夸張、毫無(wú)做作地講出來(lái),就是一種對(duì)生活、對(duì)生命的忠誠(chéng)。

其實(shí),我和作者有類似的經(jīng)歷。我生在農(nóng)村,在農(nóng)村一直長(zhǎng)到十九歲。即使后來(lái)進(jìn)入城市之后,我都羞于對(duì)人講起自己農(nóng)村的出身,那種自卑一直伴隨我度過(guò)中年時(shí)光。因?yàn)槟欠N特殊的標(biāo)簽,會(huì)使人在光鮮的城里人面前無(wú)端矮下去半個(gè)頭,甚至,找個(gè)媳婦都成為硬傷。作者勇敢的站在土地上,為終身農(nóng)事的父母,為歷經(jīng)苦難、艱苦創(chuàng)業(yè)的戈壁人寫下遠(yuǎn)去的故事,本身就是一種紀(jì)念,就是對(duì)戈壁和土地的贊美。

周國(guó)平說(shuō):“一個(gè)經(jīng)歷重大苦難的人仍然能夠如此真誠(chéng)地為生命祝福,必定不是出于堅(jiān)強(qiáng),而是出于善良。因?yàn)闆](méi)有善良的訓(xùn)導(dǎo),堅(jiān)強(qiáng)會(huì)走向仇恨。藝術(shù)家是生命始終不渝的祝福者,用藝術(shù)祝福是生命的苦難升華。”

楚秀月,正是以《戈壁的黃昏》向新疆那塊土地和生命祝福的人。

我也以為,楚秀月的《戈壁的黃昏》有一些不足:因?yàn)檎麄€(gè)文集都寫的幾乎是自己家族的故事,視角就顯得狹隘,缺少了對(duì)生活在戈壁上不同群體,不同人物生存狀態(tài)的關(guān)照,對(duì)新疆生活的整體化構(gòu)建缺少了歷史感。另外,對(duì)于寫作者而言,寫作亦不能完全照搬現(xiàn)實(shí)的生活,不能只成為攝像機(jī),而應(yīng)該有自己思想和立場(chǎng)的表達(dá)。

作者簡(jiǎn)介:郁楓,本名范宗科。陜西省寶雞市人。中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員,陜西省作家協(xié)會(huì)會(huì)員,陜西省書(shū)法家協(xié)會(huì)會(huì)員。寶雞市作家協(xié)會(huì)副主席兼秘書(shū)長(zhǎng)。著有詩(shī)集《生命的顏色》《在陽(yáng)光的側(cè)立面》《秋天最末的憂郁》,隨筆《走進(jìn)詩(shī)經(jīng)》,長(zhǎng)篇小說(shuō)《熱土》《塵囂》,中短篇小說(shuō)數(shù)十篇。在報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)發(fā)表詩(shī)歌、散文、小說(shuō)、文學(xué)評(píng)論60余萬(wàn)字。

注:本文已獲作者授權(quán)發(fā)布

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)