人與命運的對稱

——簡評劉秉政小說集《對稱軸》

趙卡

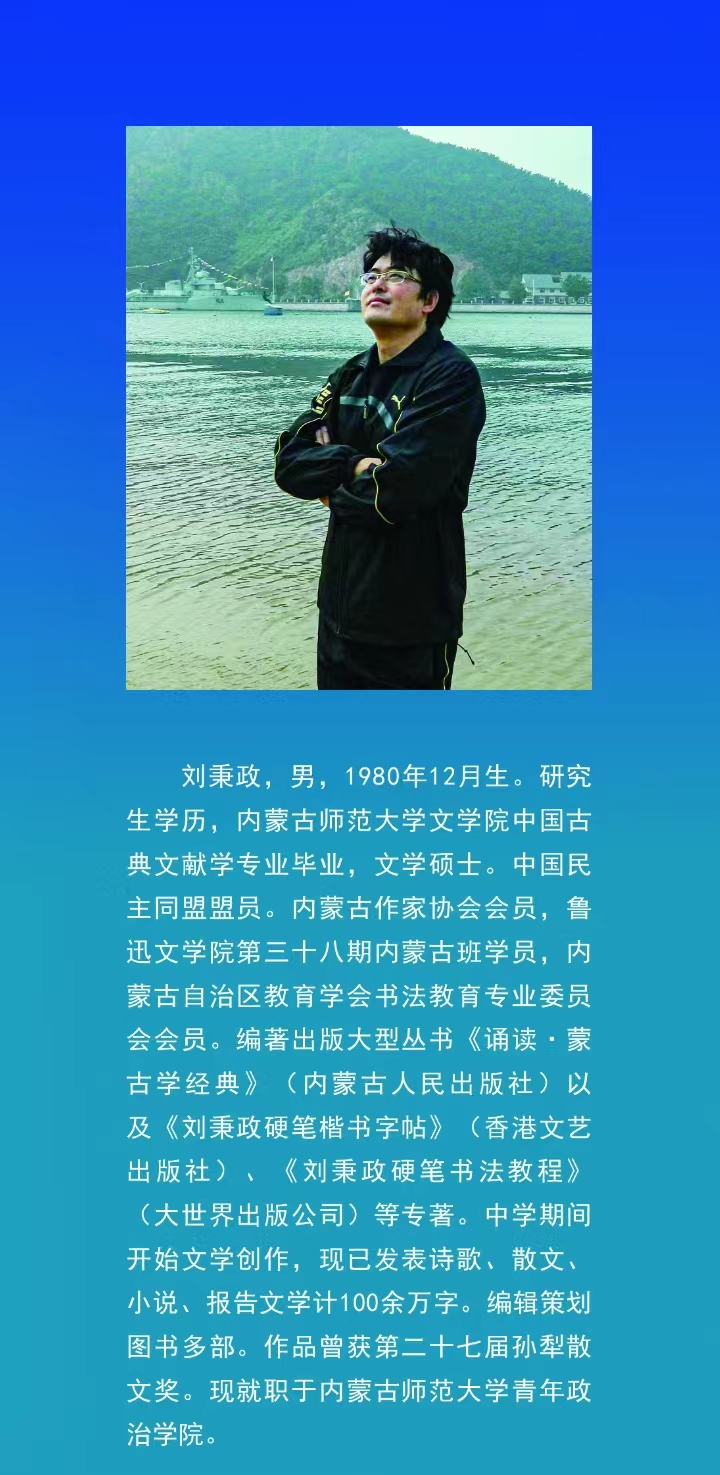

在這本小說集正式出版之前,我已提前讀完了。應該說,讀完后我有點無話可說的感覺,因為作者劉秉政在小說集的自序中把他這十三篇中短篇小說基本說明白了,核心意思只有一點,人與命運的對稱。所以,我認為拿“對稱軸”這三個字做書名再恰當不過了。

《一個幽靈的日記》最后一句把我震驚了——“我又把自己殺死了一次。”這篇小說據作者說寫于1999年,那時他剛20歲,就寫出了意識和技法如此老練的作品,有點胡安?魯爾福在他的傳世之作《佩德羅?巴拉莫》里的那種恍惚感。《桃之夭夭》是一個以花言志的架空題材的小說,有點像現在流行的古言網文,其意思作者在自序中已經說清楚了。《玉生煙》篇幅短,行文凄美甚至絕望,寫了一種對命運控制的象征物,有審判意味。《白日》的篇幅也很短,白日熠熠卻調子陰冷,寫一個人為了愛而悲壯赴死,像神話故事一樣具有神秘感。《天鵝之死》寫得太凄涼了,完全是童話和神話的路子。《化異》完全是網文的寫法,不是神話,是神幻類的小說,講的是一個拒絕被同化也拒絕被異化的故事,主題好,語言也非常精致,我有一種設想,如果作者能將這個故事拉長5倍,應該是一個不錯的中篇網文小說。《斷碑》很短,寫由人到馬的輪回,還是神話式的,標題給人一種山崩地裂的感覺。《釀蜜》更短,但故事讓人有點匪夷所思。

一口氣讀完以上這8篇寓言式的小說,除了《一個幽靈的日記》《釀蜜》,其余6篇的內容都和愛情有關,都寫到了死亡。可以看得出來,作者很在意文本的形式感和對語言的考究,而故事本身,似乎處理得有點簡單了。還有一點我不得不說,作者雖然寫得短,但不克制,因為要展現人格化或神格化的靈魂,就難免要煽情,卻又無不彰顯著堅硬的文學質地。作者曾在私下里跟我講過——他應該是自謙——這本書的前半部分展示出來的作品略顯不成熟,我為這是作者對自己的略顯粗糲堅硬的指控和審判,他在憋著一股不服的氣。

小說《后園》其實不是一個小說,準確說是一篇令人動容的散文,在氣質上有點像史鐵生那篇不朽的《我與地壇》,情景思合一,作者思考了貧困、疾病 、厄運、愛情、死亡等問題。我之所以說《后園》不是一個小說,在于作者對敘事保持了一種非常克制態度;我覺得《后園》的整體敘述還是很不錯的,作者努力在點點滴滴的記憶片斷上建立了一種重現的表述,使我們能適應這種文字的細膩。《潮白河邊的女人》是一篇呈現地方性風俗又飽含深厚現實主義的作品,白描了中國農村普遍存在的諸如人際、婚嫁和不斷貶值的日常經驗等社會問題,付諸于作者筆下的故事悲傷而陰森,尤其是女人們艱難而悲慘的命運令人心有戚戚然;我中意作者極其老辣地道的具象化敘事語言,顯然十分契合這種題材的小說。

不可否認,或者說我完全沒有料到,《愛情實驗》是一篇帶有超現實主義元素的先鋒性小說,主人公的愛情記憶在一個神秘機構的物理、醫學和心理學實驗的加持下,交纏于現實和夢幻之中;作者啟用并結合了賽博朋克的形式,虛實的角色在虛實的空間中出入,這種介入時間的結構方式令人感到非常驚艷。《青春期》是一篇探討家庭倫理的小說,展現了偷窺、性欲和背叛的人類通病;一個美麗的少女長著一個尾巴似的的尾椎骨,醫生從生理生殖學角度分析后斷定,這是一種返祖現象——不由讓人想到馬爾克斯在他《百年孤獨》里的那個豬尾巴梗,但女孩出于對家庭的不信任而拒絕手術。這篇小說大膽而獨特,作者似乎有意放任語言的泛濫,給人一種饒舌式炫技的感覺。

《對稱軸》這篇小說放在這本小說集的最后,的確起著壓軸作用。這是一篇充滿了隱喻卻又怪異的亡靈敘事之作,通讀下來給人一種強烈的卡夫卡式小說的感覺,既荒涼

又荒誕,荒涼的是命運,荒誕的是意識。作者在故事里為自己精心設置了一個對稱面,生與死的二元對立意義在細節中不動聲色地展開;在某種程度上可以這樣說,作者僅以此一篇就形成了自己獨特的敘事性風格。

就劉秉政目前的小說看,他絕大多數作品是青春期似的抒情寫作,據我私下了解,源于多年前的一個女人給他生命留下的深深刻痕甚至死穴,他努力去消解,用時間,用文字。《潮白河邊的女兒》《青春期》《對稱軸》這三篇是敘事的,有一點可以肯定的是,劉秉政在初始寫作時就試圖不落入他人的窠臼,但也造成了他自己的風格困境,所以到了2022年的《對稱軸》這篇小說,他的風格上的一致性才算中斷。這種中斷,我不認為他是在做自我糾正的努力,而是他要檢驗他在小說上一種信念,就是小說里作者和文本的互文性,就是要在小里發現人的命運。

劉秉政還年輕,未來可期,我真心祝愿他今后的小說越寫越好。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業