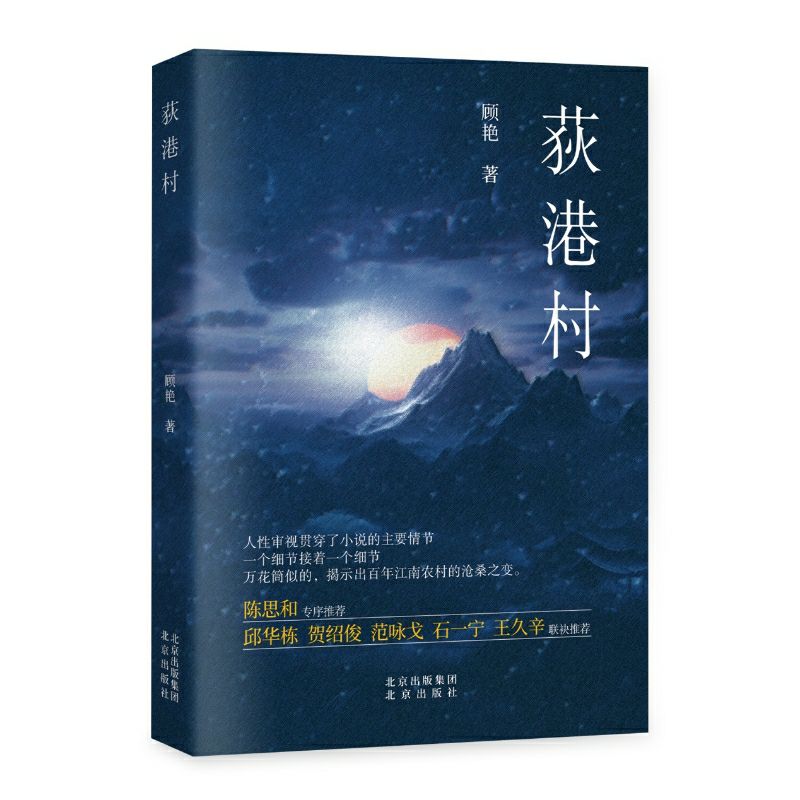

賀紹駿:簡評顧艷的長篇小說《荻港村》

文/賀紹駿

我覺得這部小說是一部很有嚼頭的小說,很流暢,也很縝密,具有藝術上的整體性。以百歲老人的思緒去回顧百年歷史,結構上也有特點。這樣一種家族史的敘事、大歷史的敘事,對作家的一個最重要的考驗就是歷史觀。歷史觀是否完整,是否有新的因素,是否對今天來說具有啟示性的。

我感到顧艷的小說中有一種獨特的東西,是別人所沒有的,是暗藏在顧艷的敘事中的,這就是顧艷的敘事中潛藏著一種死亡意識。從敘事的表層來看,顧艷在寫歷史的轟轟烈烈,但背后是一條死亡意識的潛流。顧艷有一種對命運無常的感嘆,卻把這種感嘆藏起來,這種藏起來的敘事又有了一種特別的審美效果。

《荻港村》寫了似乎有十次意外的、偶然的死亡。死亡仿佛始終相伴在生命的旁邊,我們不可覺察,也不可預料。比方寫徐瑩正在信心十足地掘土,“一下、兩下、三下,突然一聲巨響,一堵泥墻轟然倒塌,正倒向了掘土的徐瑩這一邊”,一個正在做著上大學的夢的青春女孩,就這么死去了。其深意還在于,徐瑩這一年考大學沒考上。

這種死亡意識被處理成與日常生活融為一體,與生命融為一體,并沒有渲染死亡的恐怖。顧艷寫主人公與傻傻去鎮(zhèn)上補拍婚紗照,回來的路上,碰到淹死一個青年人的事,“傻傻從架子車上下來,看熱鬧去了”,然后有一段主人公的心里獨白:“輪船依然川流不息,船客們并不知道這里淹死了一個人。就是知道淹死了人,又會怎樣呢?你看那些圍著尸體的人,大都若無其事沒半點悲傷,有的還嬉笑著擠進人群,樂得掩嘴而出。仿佛看的不是尸體,而是一場滑稽劇。生命有時候如草芥一樣。”事件最后:“村民們七嘴八舌地議論著,他們沒聽見哭聲,也沒看見親人撒紙錢,感到非常失望。”顧艷這樣的敘事都非常有深意。

我想,顧艷這部小說敘述的是百年普通百姓的日常生活,卻從這日常生活中觸摸的是生命存在的問題。這也許就是作者所看到的與別人不一樣的地方。百歲老人的意義也就在這里,百歲老人活得比別人更長一些,看到的意外死亡更多一些,他以長壽來思索生命的突然消失,就更加耐人尋味。

賀紹俊簡歷:

賀紹俊,男,1951年出生于湖南長沙。1983年畢業(yè)于北京大學中文系。沈陽師范大學特聘教授。中國當代文學研究會副會長、遼寧省作家協(xié)會副主席。曾任文藝報社常務副總編輯,《小說選刊》主編。

專業(yè)為中國現(xiàn)當代文學,主要從事當代小說研究和批評,以及中國現(xiàn)當代文學史研究。80年代曾與潘凱雄合作撰寫理論批評文章,是當時“批評雙打”的重要合作者之一,兩人合寫的文章結集為《批評雙打——八十年代文學現(xiàn)場》出版。主要從事當代文學研究和當代文學批評,主要著作有《當代文學新空間》《文學的尊嚴》《建設性姿態(tài)下的精神重建》《重構宏大敘述》(《中國當代文學圖志》《鐵凝評傳》《文學批評學》《還在文化荊棘地》《魯迅與讀書》《伊甸園的困惑——文學中的性愛描寫》等。主編有“跨世紀地域文學研究叢書”等。先后在《中國社會科學》《文學評論》《文藝研究》《文藝爭鳴》《當代作家評論》等報刊上發(fā)表論文數(shù)百篇。

其學術著作和文章曾獲過魯迅文學獎、中國當代文學研究會學術獎、中國文聯(lián)文藝評論獎、團中央五個一工程獎、冰心文學獎等獎項。

注:本文已獲作者授權發(fā)布

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)