孫玉洪

苔蘚之歌

作者:馬光增(北京)

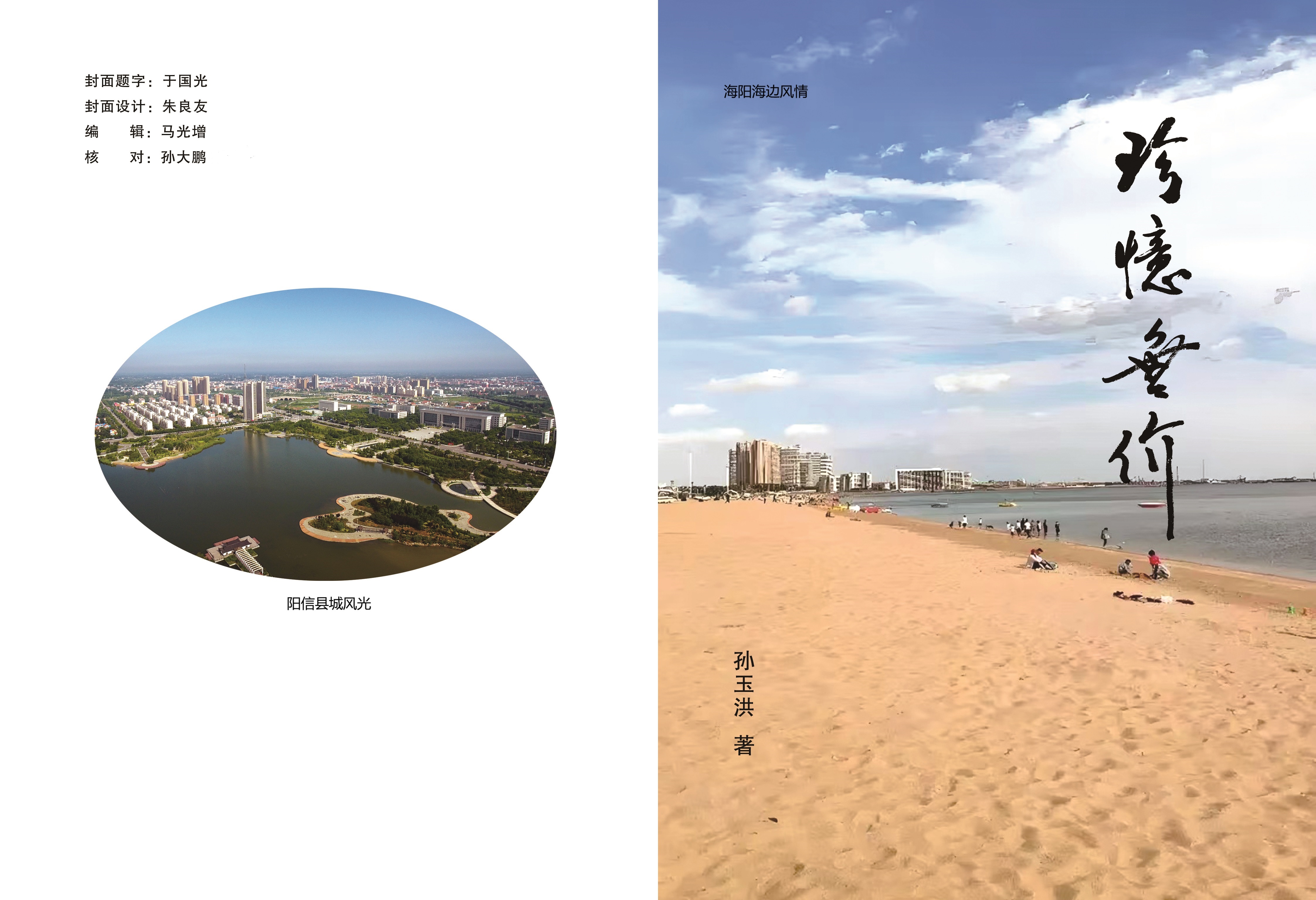

我與本書《珍憶無價》作者孫玉洪兄分手,一晃就是兩年。那次見面是在2023年的夏天,因小事去他在陽信縣融媒體中心的家中。多年后相見,忽然發現玉洪兄蒼老了不少。原先的滿頭黑發,代之而起的是短而稀疏的白發茬,臉上的皺紋也增加了許多。我們之間見面話題聊的自然以“大文化”方面為主。盡管這方面我們沒有多大成就,但畢竟“寫”曾是我們的老本行。我們相談甚歡,時間不知不覺過去兩個多小時,還是在一旁的嫂夫人丁俊芝(也是我陽信三中的高一級學姐)覺得聊得差不多了,便提醒我們一塊到樓下吃點飯。我倆這才來到樓下,一家不大的燒烤店,并約來好友王自健老師。推杯換盞之際,王自健老師建議:“玉洪兄,光增這么忙,還寫東西出書。你呢,爬了半輩子格子紙,是不是也該出個集子了?”說到這里,我也感觸頗深。說實在的,玉洪兄從黃海之濱的膠東沃土之鄉海陽市,來到渤海灘涂的魯北貧瘠之地陽信縣,風風雨雨大半生。我非常同意他對自己的大半生作個回顧,對家庭,對工作,甚至對社會也算是個交代。玉洪兄很自謙,甚至有人說他很迂腐,學不會世故圓滑,跟不上時代步伐。也是,他那么勤奮好學,不恥下問,總是做的很多,學不會自我表白。開始,玉洪兄不置可否,末了還是點頭稱是。

前段時間,玉洪兄來電,說自己的回憶錄初稿組成,并將稿件發來請我提修改意見,并且一再懇請由我為他的集子作序。我一再推脫,可玉洪兄盛情難卻,只好硬著頭皮應允下來。

仔細閱讀《珍憶無價》文集樣稿,感覺通篇沒有華麗的辭藻,文風質樸接地氣,但卻滿滿的情感溢滿字里行間。

《珍憶無價》分十個短篇集結。《自傳》部分,內容比較具體詳實,以時間為主線,將作者成長的過程,如父母的親情,老師的關愛,同學的友誼,戰友的懷念,朋友的真摯,一一展現在讀者面前,讀來如臨其境。《家人》部分,則將父母兄弟姐妹親情進行了生動地記敘和描寫,父母的厚愛,兄弟姊妹的關照,給了作者終生難以忘懷的溫暖和感恩。《親朋》部分,能看出作者在處理親情和友情方面,總是以誠相待、以心換心,凝結深厚情誼。《老師同學》部分,我們了解到作者學生時期,學習刻苦勤奮,與老師同學相處融洽,特別受到語文老師的重點栽培和同學們的仰慕。《戰友》部分,寫的是作者軍旅生涯成長的過程:初中肄業入伍,憑自己的才學和努力,由士兵提升為排長,成為那個時代眾人仰慕的表率。《作品》部分,是作者一生的閃光點:他學寫刻苦,虛心請教,不恥下問,辛勤耕耘三十多年,寫了千余篇稿件,獲得了五十多項榮譽,有三十多篇作品獲獎。盡管本書收錄的只是其中部分作品和獎項,卻能看得出這些年來作者的努力和追求所創造的豐碩成果。特別是他的現場短新聞《奶奶跳起了迪斯科》,讓我們看到了改革開放初年人民群眾精神面貌渙然一新、人間生生向上的朝氣活力。他的新聞稿《黃縣長進京賣梨》,讓我們再次回憶起新一代基層領導煥發出的勇氣和魄力,以及陽信縣騰飛起步的良好開端。

《珍憶無價》雖看不出多么光鮮耀眼的過人之處,但卻能讓我們真實地看到作者一生的工作、學習和生活的情況。無疑對后輩子孫,對親友師長,對社會歷史,是一個交代和念想。正如作者所言:“肯定,我的文集定有許多不足之處,但我還是要寫出來,我想留住這段歷史,盡管我是一介平民!”

最后,我想以我新近所寫的一首小詩《苔蘚之歌》,來表達我此刻的心情和對玉洪兄作品的美好祝愿吧---

我是一棵小小的苔蘚

盡管我生來渺小柔弱

盡管我從不被人關注

甚至時常踩在人和畜生的腳下

但我也需要雨露滋潤

我也有追逐陽光的權利

我也夢想自己的花開季節

誰也阻擋不住

為了活下去

我要堅持自己的活法

期待著,玉洪兄《珍憶無價》新作早早面世;期待著,玉洪兄的大半生的奔波給我們以前行的啟迪;期待著,玉洪兄由此新起點,讓多彩的生活再次啟航!

2025年元旦

序者簡介

馬光增

山東省濱州市陽信縣商店鎮馬騰霄村人

先于山東教育學院(現齊魯師范學院)中文系畢業

后于山東大學古典文學碩士研究生畢業

先短暫留校,旋任陽信三中、陽信一中教師、縣委新聞科長

后供職于新華社山東分社、《人民日報.海外版》、《經濟日報.農村版》等報媒

現創辦北京今日采風文化傳媒有限公司、北京領新傳媒有限公司,并任董事長兼總經理

作為資深媒體人,

在從事新聞工作過程中,記寫了大量消息、通訊等,另其報告文學、散文、詩歌等作品散見于各類報刊雜志

在地方史志等古籍史學方面也有所研究

現居北京

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業