詩意棲息:舒子原 用純真的心做一場久遠的公益

(圖片《天文愛好者》雜志社 蘇晨)

人物檔案

舒子原:1975年生于浙江蕭山,文化部中國藝術研究院藝術學理論博士后。現為民盟中央宣傳委員會副主任、民盟北京市委西城社會服務部副主任。全國學雷鋒志愿服務先進典型“最佳志愿服務組織”大手拉小手關愛兒童公益平臺全國總發起人。代表作《太陽的項鏈》、《藍褲子白襯衣的年代》、《絕句弦音》、《畫是如此 人何以堪》、《西柏坡的燈光》、《讀李白》等。

文/記者 王肖君

凌晨2點到6點多,只睡4個小時。

就像舒子原的一首詩中描述的“白天我總是迷途,黑夜我從未睡去。”

她的睡眠時間,就跟古詩詞大家葉嘉瑩先生一樣少。因為她們確實能在極短的時間內,補足生命所需的能量。而補給速度之快,唯一可以解釋的緣由,就是她們都擁有一顆接近天真、好奇、專注和執著的心。

對星空好奇的種子從小就埋下

上世紀80年代江南的某個上空,滿天星斗下,時常有這樣的畫面:藤椅上躺著的長胡須老人和托著腮幫子瞪大好奇雙眼的孩童,院落花叢中一閃一閃的螢火蟲,寂靜夏夜伴著蟬鳴與蛐蛐聲,仿佛一幅美妙的水墨畫。

老者是子原的爺爺,他點燃長長的老煙斗,一圈圈裊裊升騰至云霄的煙霧,接著,牛郎織女、天狗吃月、東兔西烏等民間故事從爺爺溫暖的言語中有聲有色地講述著,有如給了幼年的子原一股清泉,流入她充滿遐想的心田。那時的子原,只覺得爺爺真不可思議,居然知道天上的事情?玉宇瓊樓、月里嫦娥……天宮究竟還有多少神秘故事呢?

稍長后,子原的爸爸也加入到了講述故事的行列,用適合小朋友的語言,娓娓講述《水滸傳》《西游記》等文學著作中的精彩故事,特別是《山海經》里那些神奇的傳說更是年少的子原充滿無限遐想。子原覺得,自己喜歡探索,對未知充滿好奇的性格,甚至那股子俠義之氣,或許就是在無數個星空下的故事傳遞中種下的。

子原印象最深的還是爸爸的言傳身教。未上幼兒園的子原,更多時間可以跟爸爸在辦公室練習鉛筆字,爸爸在辦公室里布置一個小任務,用復寫紙給她劃好方格子從一撇一捺的“人”字開始練習,那時候的“教材”就是爸爸自定的,必須完成才能回家。有時候過了下班時間,爸爸都會等到子原把練字作業完成后再一起回家。“ 明日復明日,明日何其多?”爸爸的話總會回蕩在子原的腦海里。

“小時候長輩不經意間跟你的一次對話,可能是一個故事,你也許忘記了故事的本身,卻把一顆對世界好奇的種子埋藏在了心田,忽然有一天,有機緣就被激發了,就在你的精神世界里發揮著重要作用。”

哪怕如今已過不惑之年的子原,依舊青睞于跟自然界的對話。有時候回到江南,走走百藥山、越王山間,她就會背著相機到處捕捉家鄉的山水景致,甚至會在一只小昆蟲或一群小螞蟻面前挪不開腳,忘記吃飯更是常有的事。

可能正是因為專注,才能讓能量充沛。子原說,現代人總覺得時間不夠花,其實,我們生活、工作當中會遇到很多時間空隙,值得利用。有一次,在去內蒙古喀喇沁旗做公益的途中,她驚喜地發現遠空驚現一只“大鵬鳥”,原來是白云在天空不斷變化造型而構成的,她總能第一時間敏銳而生動地描述,滿車的人都紛紛拿出手機拍下那瞬間,給旅途增加了不少歡笑。其實,對外界事物的觀察,并不影響人們繁忙工作,反而能培養出捕捉藝術的敏感度。

動人的詩句來自“烏龜式生活”

舒子原說自己不太擅長過于復雜的人事交流,了解子原的人都知道她辦事言表比較直接率真,在熟悉的親友面前有感興趣的話題滔滔不絕,反之就獨處沉默不語做自己的事,事實上在內心深處她是十分安靜人。孤獨而熱情,純真而善思在她身上并不矛盾,很多讀者和朋友在她的詩歌中、公益行動中能體會到這一點。這樣性格的她,最崇尚的是烏龜式生活,她覺得烏龜也喜歡暗夜,像一位深沉的思考者。

子原在詩文中曾寫道:生命賦予我的意義,不僅是安逸,還有面對與接受。面對像浩瀚無垠的星空下孤獨的自己,并接受這日落月升永無止境的歲月流逝和周遭的一切。

“在凌晨那個時間段,我有時會獨自仰望星空,或會靜靜地閱讀,有時也會拿起筆墨或刻刀,與星月天地相容的感覺以及那最安靜的片刻,仿佛才是真正的自己。”子原把凌晨的那個時間段,定義為自己那“烏龜式生活”的核心。

這種喜歡回歸本真的心,也貫穿在舒子原的詩歌寫作中:“我說不了口號式的話,只抒發一些貼近我心靈的話,對于置身于時代中的我們,我想這些飛旋出內心的語言和文字,應該也是貼合當下的吧。”

子原覺得自己寫詩歌,只是內心表達的其中一種途徑而已。這些表達的內容自然少不了故鄉的主題:“我時常說,在這個世界上,有兩個女人一直在南北牽扯著我內心最柔軟之處,一個是生養我的人,一個是我生養的人。鄉愁,是自古至今永恒的一根情弦,也是難以結題的課題”。

她曾寫詩句:所有的顏色都返回了春天,所有的道路都在黃昏后回家。寄托她對故鄉對家的依戀之情。

所以,舒子原的很多詩歌都跟江南有關。有寫給故鄉蕭山的《越風歌》,有遙想跨湖橋的《跨湖戀》,有寄托相思之情的《夢江南》。她描寫家鄉湘湖等景致的散文詩《江南綠語》更是被朗誦家們作為經典朗誦作品廣為流傳。

當然,子原偶爾也會遇到“命題式”詩歌。比如有一年要為兩岸《富春山居圖》合璧大型晚會做主題詩,接到命題任務后也一直嘗試如何切入,作品才有創造性,形式才最為新穎,突然有一天搞家務,偶爾仰望天空,看到窗外一只喜鵲飛過,對了,是否讓600年前的黃公望自己從畫里走到當下來,讓他來說說手足分離又復合的感嘆呢。

子原覺得文學藝術的靈感和情緒來時就像暴風驟雨,勢不可擋,當然也會轉瞬即逝。“連綿的山水,才是我不朽的畫卷,畫是如此,人何以堪!”《畫是如此 人何以堪》這首詩,找到了切入點,據說一刻鐘就完成了。

本著這樣一個信念,子原覺得在繁華又浮躁的都市社會里,內心必須有一些堅守的東西。她說:勇敢面對孤獨是一個人的能力,把握適合自己人生航道的方向,是一種樸實的智慧。

把“大手拉小手”公益踐行到底

舒子原在中國文聯工作又兼民盟中央宣傳委員副主任一職,但她更是一位熱心公益的資深志愿者。

而對于現代公益、慈善到底是什么,子原有著不同尋常的看法,恰恰跟她的性格如出一轍:“每個人成長的精神世界是很微妙的,通過充滿正能量的活動,哪怕很微小,也可能在一部分人的心田種下一顆溫暖的種子,或許未來這個種子釋放的能量,會成為她(他)在生命意義的踐行中較為重要的一部分。”

舒子原15歲進師范學校,一直到現在,從來沒有離開過跟孩子打交道這個事情。子原堅信,天真的孩童有如那滿天的繁星能給予我們力量和啟迪:“曾經有一次去西藏,對接幫扶1000個藏族孩子,看到他們清澈的眼睛和純真的微笑,我就感覺我像是他們中的一員,那種發自內心的真實幸福感和融入感,堅定了我的公益方向。”

6年前,舒子原發起了“大手拉小手”關愛兒童公益平臺。當時就有很多朋友問子原“你為什么不設立基金,讓事業越做越大?”子原問為什么要大?什么是大?她認為,公益之心之行沒有大小區分,愛為最大,公益是一種生活方式是一種觀念,是每個人內心都應有的一種溫度。跟她一路走來的志愿者朋友們,每每聽她這些純真的初心都義無反顧凝聚在她身邊,默默支持她幫助她。在她們眼里子原是純粹的簡單的理想主義者,有時甚至還是一位正直的勇士,在這個時代中這些品格顯得那么難能可貴。

“我不接受去替捐贈者代為踐行公益這樣的方式。我希望有共同理念的志愿者,能夠跟我一起,親自走近那些需要幫助的人,像一個遠房親戚一樣,用一種心靈式的互幫互助,讓雙方都獲得成長。”子原說自己就是一個“踐行者”,完全憑著內心的執著去做的,沒有什么功利目的,就跟看星星一樣,只是觀測那份神奇的美而已,希望別人開心,自己可以在一個寂靜的星夜里感受那份欣慰之心,也獲得內心溫暖的力量。

如今“大手拉小手”的活動堅持了6年。現在,她的身邊凝聚了一大批有同樣公益理念的愛心人士,包括學者、科學家、大學生、普通階層,甚至是農民工兄弟。大家一起努力,踐行“以微小公益中見到真愛,做力所能及之事、從身邊做起像遠房親戚般關愛的精神互動活動以及整合社會資源為所需群體助力”的幫扶模式。

“大手拉小手”在今年5月29日迎來了6周年生日,子原和天文學家朱進、公益人馬迎等一行在北京門頭溝軍莊小學啟動了又一個新的項目“大手拉小手公益課堂”系列講座活動。

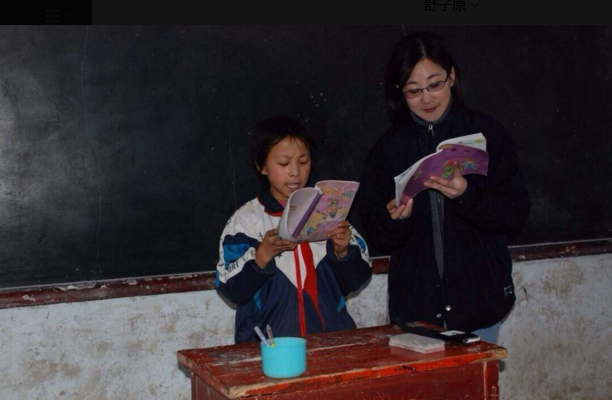

在剛剛過去的8月,京蒙兩地民盟組織聯合開展“大手拉小手公益課堂”天文科普走進赤峰系列活動中,子原又帶隊走進了內蒙赤峰喀喇沁旗、松山區、翁牛特旗等地。她還走進校園,結合自己的專業開展以《中國古代文學中的科學知識》作為系列講座,尋找文學中古人的科學觀測和記錄,分享給孩子們,受到學校師生的熱烈歡迎。

通過子原各方努力,兩年來,在科學家和科普工作者們大力支持下,大手拉小手公益課堂系列科普書《一起學天文》也即將在遼寧少年兒童出版社正式出版,將通過各種公益形式分享給邊遠山區和喜歡天文的孩子和老師。她的手拉手平臺的科普公益得到很多朋友和師長的支持,科幻作家劉慈欣通過子原給孩子們寄語:“讓我們一起走進天文學的神奇世界,發揮科學的想象力,領略星空的奇妙,探索宇宙的奧秘,天文學能讓我們以更加廣闊的視野拓展人生,面向未來!”

子原的性格純真也執著,滲透到工作生活的每一個方面,就像編織的一張心靈的網,任何一部分都是互通的。她說自己只是詩歌愛好者遠不能稱為詩人,她愿意詩意行走在漫漫人生路上,做一個對宇宙、大自然永遠充滿好奇的長不大的孩子。兒時仰望星空埋下的那些小種子,到了如今,就像蒲公英一般,慢慢在她的生活中飛旋出去,變成了詩歌、文學創作、公益、工作、星空詩畫…...

(轉載自蕭山日報,文/記者 王肖君,編輯劉不偉)

純貴坊酒業

純貴坊酒業