瘋子還是瘋狂:評韓東話劇《妖言惑眾》

作者/攝影:高星

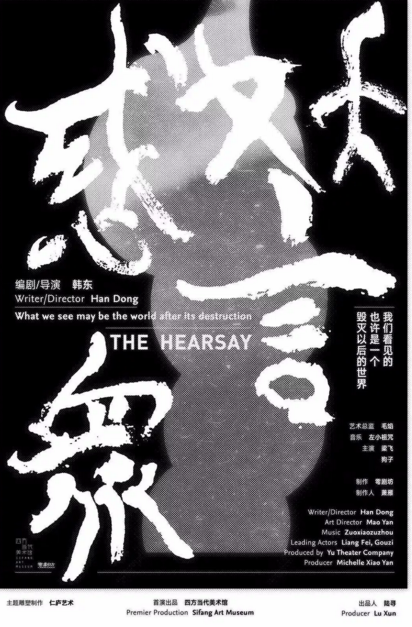

《妖言惑眾》是韓東創作并導演的第一個話劇。

11月4日,是個周日,火車票非常緊張。我和張弛、唐大年一行三人,打著去南京看韓東、狗子的話劇的旗號,在上海已玩了一天。

我們在上海火車站人工售票處,好不容易買上了當日晚7點前到南京的最后一班車票。

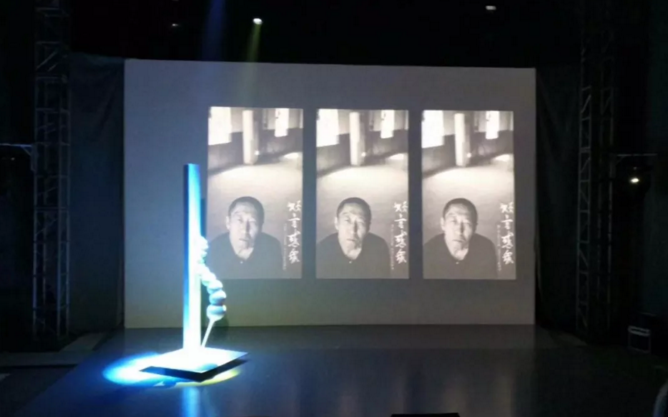

我們乘著綠皮臥鋪趕到了南京,又包了輛黑車奔到鄉下的四方當代美術館劇場坐下,我們都驚奇地發現,我們竟然沒有遲到。

場燈黑了,只見劇中的安姐蹲在地上。她是一個瘋子,但不很典型。穿戴還算整齊,只是衣服不太合體。

頭發蓬起或者披散著。安姐的手邊有一只不大不小的鋁合金箱子。她很專注地用手扒拉著地面。絮叨著:挖,挖,挖,挖蟲草……

我猛然發現這是一個敘述性很強的話劇。我不禁為狗子捏著一把汗,就這劇中大段大段精準的臺詞,他能明確地背下來嗎?

狗子以往風光的那些話劇,幾乎都是抽象的實驗話劇,他的角色都是說著有一搭沒一搭的臺詞,大多是自由發揮的即興表演,甚至有時就是他的本色演出。所以,狗子如魚得水,時時出彩,大有搶戲的感覺。

我和韓東在看戲時的交流也有同感。但在演出結束的時候,我問狗子演這部戲是不是很累?他回答我說并不是。這,讓我多少感到意外。

層層解剖的敘述慢慢地行進,有板有眼的臺詞落地有聲。臨近一個小時的時候,我們已是睡意朦朧。

韓東就坐在我們的身邊,我感覺,他就像劇場的保安盯著要抽煙的觀眾。

在下半場的時候,我們的困勁已過,話劇也似乎過了枯燥節點,我們開始被韓東帶著走了。

其實要說這是一個純粹寫實的話劇也不盡然,不論從劇情還是形式上,都有意外,甚至整個理念,宣示著荒誕。

2012年,我在阿里岡仁波齊神山轉山時,路上有轉山的藏民小伙子問我:要不要冬蟲夏草?我說:你是不是看我身體缺這個?他說:我看你是有錢人。

我說:那你可走眼了。我是一無所有,哪像你又有信仰,又有冬蟲夏草。

中國人在意身體,在意補,也就是借助外力,獲取生命的延長。因此,才會有冬蟲夏草的熱銷和神話。

據說韓東也是在報紙上看見了一條相關的新聞報道,才產生了此劇的構思。

按劇中的媒體記者老方說,這個西北地區的蟲草鎮,曾引來眾多挖蟲草的淘金者,他們每挖一根蟲草,就得掘地八到十二厘米深,帶出大約三十平方厘米的土壤,地表因此會留下一個窟窿。

采挖者貓蓋屎一樣在上面移植一塊草皮,那還不如不移植,其實是制造了一個陷阱!

這周圍草山的陷阱,可以說是密密麻麻、百孔千瘡,牲畜的蹄子踩進去拔都拔不出來,弄不好腿還會折斷!最后,那些本是食草動物的牛羊看見綠油油的草地,不是一臉歡快,而是一臉蒙圈。

牧民的牧是放不成了,而農民也不想務農,人們發了幾年財。錢來得太容易,有了錢干什么?賭啊。輸光以后,就和以前一樣窮,甚至還不如以前呢!

韓東不是要在此劇里簡單地呼喚青山綠水,呼喚生態環保。他身懷大善,戲里有戲。

記者老方是蟲草鎮的發現者,似乎更是正義的化身,他再次來到蟲草鎮,似乎要像一個警官,偵破一宗涉及劫財劫色的案件,找出導致讓蟲草大款安姐變成瘋子的罪魁禍首。

當然,韓東引你入戲的也不是這個,甚至最后,開旅店的老板張經理,也就是狗子的扮演者,最后承認了是其所為,我們都覺得牽強。

此時,誰是罪魁禍首,似乎已經不重要了。劇中貌似環環相扣的解讀,針鋒相對的語言,其實,是另一種暴力和沖突,對虛無的批判。

詹姆遜在《薩特:一種風格的始源》一書中談到薩特的戲劇時指出:“薩特的戲劇顯得是一種奇怪的說明。

但是,恰恰是暴力和最夸張的真實性保證了它的對立面的意義,如果沒有這種暴力,語言就軟弱無力,就變成沒有道理的修飾,或一種貧乏的詩歌。

因此,除了自然資源和情節劇,還有另一種觀點,它認為所有這些暴力事件最終都是幻象,只有語言才真正發生,這些戲劇是繼承的情節形式的奇怪樣板,而那種形式在文學中生存下來,在對新的語言雕琢的場合中生存下來。”

小鎮上,面對瘋子安姐,小吃店的老板鐵頭管吃;開茶館的老板趙老板管喝;服裝店的老板郎總管穿;開旅店的老板張經理管睡。他們行的不是對安姐一人的善意,而似乎是對小鎮乃至整個世界的終極關懷。

因為鎮上的所有人都相信一種流行的說法,就是說女瘋子安姐和另一個叫花蝴蝶的男瘋子倆人不能同時見面,因為只要他倆一見面,世界就得毀滅。

因此,在此問題上,這些平日勾心斗角的商人,紛紛雇傭打工仔、保鏢等看守安姐和花蝴蝶,以防他們的見面。

其實,就像蟲草本身也是一種妄想,挖蟲草,也是一場發大財的黃粱美夢。而挖蟲草所帶來的災難性結局,使他們自作自受,作孽深重。

如今,他們面對一個莫須有的末日妄想,更是被攪得人心不得安寧。

花蝴蝶的妻子原來做了朗總的情人,被郎總的新情人(女秘書)取代后,跳車死亡。

她在拖拉機上對無能的丈夫花蝴蝶說的最后一句話是:“你個窮鬼!窩囊廢!怎么不讓車給撞死啊!

……

不行,我要回去,回鎮上,你趕緊掉頭!”可見其貪圖享樂的欲望,到死都要大于生的欲望。

此時,話劇舞臺為黑場,舞臺上無人。滿幅投影畫面是在拖拉機行駛中拍攝的視頻,背景先是小鎮街道,后是農田,最后是山野。畫面近處始終是顛簸的車頭,一直伴隨著拖拉機的突突聲。

那冒煙的煙筒如男人的陽具一般,只是那煙筒頭有個彎頭,似乎是陽痿的象征。

郎總把兩個瘋子的見面結果說成是蝴蝶效應,因為鎮上的這瘋子可不是叫花蝴蝶嗎。

而其他人把兩個瘋子沒有見面歸結于老天爺。老天爺為什么不讓他們見呢?他們得出的結論是,他們一見面世界就要毀滅,而老天爺暫時還不想讓世界毀滅。

張經理最終只好用承認自己是安姐變瘋的始作俑者,來阻止方記者的執意。

老方記者驚訝張經理所謂的情懷,為了不讓世界毀滅,竟然不惜犧牲自己的生命!他連聲感嘆:“感動,太感動了,按你的話說,真的被你感動到了!”

而郎總的女秘書卻欲協助方記者策劃兩個瘋子的見面,因為:“我、我活夠了,巴不得明天就死!同歸于盡。”

老方想盡辦法要見證這個謬論:不是有老天爺嗎,你們干嘛要攔著?

眾人槍口一致對外。

鐵頭:這兒沒你說話的地方!

趙老板:你、你就是個壞人!

郎總:讓你走你不走,我看你是活膩味了……

最終,安姐和花蝴蝶還是見面了。花蝴蝶托起安姐的上身,抬起頭,面對眾人。他變得異常清醒,像換了一個人。

他取出安姐身上的一顆蟲草,意味深長地說道:“這是一把刀!”花蝴蝶將蟲草抵在安姐的脖子上,說道:“你們要是再不打120,我、我就殺人啦!”

老方記者說:“這瘋子,或者說瘋狂,是精神狀態的一種極端表現。”

最后,只有大幕。幕后突然傳出一聲可怕的驚呼,接著是一片喧嘩混亂。人聲、腳步聲、哭泣和叫喊聲。

稍稍平靜后,傳出方記者不帶任何感情的聲音:“是,世界并沒有毀滅,但我們看見的,也許就是毀滅以后的世界。”

經過漫長甚至有些拖拉的陳述,在最后得以顛覆劇情:人們恐懼的世界毀滅,其實早已被我們面臨。

這讓我想起韓東的詩風,他的名作韓東《有關大雁塔》如出一轍:

我們又能知道些什么

有很多人從遠方趕來

為了爬上去

做一次英雄

也有的還來做第二次

或者更多

那些不得意的人們

那些發福的人們

統統爬上去

做一做英雄

然后下來

走進這條大街

轉眼不見了

也有有種的往下跳

在臺階上開一朵紅花

那就真的成了英雄

當代英雄

有關大雁塔

我們又能知道什么

我們爬上去

看看四周的風景

然后再下來

通過前面的一堆若有若無的口語陳述,最后語不驚人地引出:“有關大雁塔\我們又能知道什么\我們爬上去\看看四周的風景\然后再下來”的哲學判斷。

齊奧朗在《解體概要》中說:“…說話的人沒有秘密。而我們人人都在說話。背叛自己,暴露自己的心靈;我們這些屠殺無言的劊子手,全力以赴摧毀著所有的神秘,而且都從各人自己的那些開始。

與他人相遇,無論是交流思想、傾訴真情還是勾心斗角,都只是讓我們一同在奔向虛無的路上墮落下去。好奇心不只引發了原初的墮落,也引發著日日夜夜那無數次的墮落。

生命不過就是這按耐不住的墮落,就是透過對話在淫污靈魂貞潔的孤獨,就是從古至今、日復一日對天堂的背棄。”

話劇是夸張的語言呈現,韓東有著魔法師的情結。他在意這個實踐,并有意完善它。我們也覺得這個話劇要是改成電影,或許更有意思。

人本該吟唱的內心秘密,除了沉默不語,都已喪失殆盡。大地上隨處可見的鼎沸喧嘩,價值喪失的虛妄,讓妖言惑眾,到處響起。“而宇宙,則是一種患了癲癇的幾何空間”。

來源:西局書局

作者:高星

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NTUwMzg5MA==&mid=2247490291&idx=1&sn=ca066963975b4f6e15c89c03acde5987&chksm=ebea620edc9deb185bd5db49b91331aa506aea3b7e921823f40819f2d584ff80119d239e18f6&mpshare=1&scene=1&srcid=1121fDEe883coUIelM9jPrg3&pass_ticket=Fyh1ClvaqBNHqZIWNbys1bfDj1f972MfJH1gZXutSR1m8FE06Qc8uchZTqBYIU6%2F#rd

純貴坊酒業

純貴坊酒業