楊黎

按:去年八月,去南京待過四天。李黎要給楊黎重出《燦爛》,楊黎要加一段關于《燦爛》之后的訪談,問我能不能做——免費,這有什么不能的,就去了。四天——其中一天還是楊黎的生日,每天都很熱,在他住的歸云堂附近的一個咖啡館和另外一個他們偶爾喝茶摜蛋的茶館,我們斷斷續續聊了十五六萬字(音),這構成了此后相當長一段時間我在電腦前戴著耳機敲敲打打的對象。現在快過去一年了,《燦爛》還沒有出,這里節選的是一些關于在南京的部分。錯誤、遺漏、不準確在所難免,湊活著看吧,毛也不可能永遠不犯錯,何況我。

在南京,我學會了過日子,學會了孤獨。實際上,我什么時候都孤獨,但是在南京,我要學會一個人喝酒,學會一個人在家里待著,學會長達幾天不說話,學會不交流,也沒有人交流,也沒有人說話,這個就是南京,對我而言的南京,我學會了一個人走路,到處去看一看。為什么我要學會一個人喝酒?因為沒有人跟我喝酒,為什么叫學?在以前,我一個人是不喝酒的,我十多年來的生活都是呼三喝四、一群一群的,但是到了南京,我必須得學會一個人。——楊黎

林東林(以下簡稱林):我記得你是2015年前后來南京的,之前你在北京也挺好的,為什么又跑到了南京?

楊黎(以下簡稱楊):不是跟南京人戀愛了嘛,我這個人走哪兒都是談戀愛。最早是我到南京來給周亞平的詩集站臺,先鋒書店搞活動,下午先到老韓那兒坐坐,聊聊天,打打牌,束曉靜也在,是李檣帶來的,也沒什么,覺得是個美女,沒有特別接觸。老韓送了我一條煙,我又沒有包,不能拿著一條煙,看到她背了個包,我說你幫我拿著,接觸就這么多,就加了微信,微信上有聯系,她跟我們那些朋友都認識。后來我們在北京搞一個活動,劉不偉跟我說束曉靜要來,我說“窈窕淑女”,因為我就記得一個“束”字,那一次我們就算認識了。認識了之后在網上就聊了幾句,那時候我跟淺予已經分手了,她只是還有一些東西放在我家里沒有拿走。緊接著束曉靜又到北京來,那時候她不是在北大讀什么什么班嗎,經常就來,見過幾次,就這樣就好上了,很簡單。因為她不能離開南京,她的工作在這,我就來了,反正我是一個閑雜人等。而且那個時候好多人都離開了,這是其一,其二,我以前在北京有王小菊,后來有了淺予,但是跟她們兩個分手了以后,我覺得我在北京待著也沒多大的意義了。

林:來到南京之后,為什么會寫“遠飛”那個系列呢?就是每天寫幾首詩。

楊:這個問題是這樣的,在此之前我做過兩次這樣的實驗,一次是2002年,我寫過“早課”,每天早上寫一首,命名為“早課”,很有宗教感的,寫了33天就沒有繼續了,因為出門了,那時候是用電腦寫,寫了再提出來,需要一個固定的區域,要有電腦,我還是一個臺式的電腦,沒有手提,就沒有繼續下去。2007還是2006我又寫過一陣,為博客寫一首歌,也是每天一首,寫了36天,漂泊,就沒有繼續下去。這次我用手機寫,形態就更加好一點,沒有斷裂感。當時我是在外面旅游,在清邁跨年,2016年1月1號,我說我寫一年,每天寫一首,我是這樣想的,我就寫了一首,每天堅持寫,就用手機寫,寫了就發,沒有難度。那時候實際上束曉靜也要寫詩,因為我想如果她不寫詩她也不至于我一勾兌她,她就那個了。她給我看了她的兩本詩集,我翻了一下,傳統的和知識分子的,我就沒有看。我寫了幾天以后她也在寫,我一看還不錯,我說一起飛,她有一個公眾號,就用那個公眾號來飛。后來我發現一天一首不能滿足,就一天兩首,三首,四首,五首,六首,七首,反正能寫多少就寫多少,每天寫了給她,她用公眾號發出來。寫了一年我發現不對,我說為什么多了一篇還是少了一篇,是不是日子搞錯了,結果2016年那一年有2月29號,閏年,大一年,四年有一次的,366天,不是365天,我說太奇特了,干脆就寫四年吧,所以要等到2019年12月31號告終,那才是最完整的,到2020年又是366天了。感覺非常好,整個意圖就跟我前天在詩里邊所寫的一樣,就是我為什么寫詩,真的進入了吃喝拉撒睡,已經成了我的一部分,這幾天我把它關了,不發,我自己發了自己看,它已經真的進入我的生命了,不是說著玩的,不是表現的,表現的東西和別人的東西不一樣,對我來說它真的進入了生命,我每天都是根據生理情況來寫,有時候是早上4點鐘就醒了,有時候早晨8點鐘就醒了,醒了我再寫,一般情況下寫多少看我的感覺,有時候寫三首,有時候寫六七首,有時候更多,有時候更少,但絕不少于兩首。寫完以后就提出來,修改的地方都非常少,現在我真正明白了我為什么要寫詩。

林:束曉靜也是這樣嗎?你們出了一本詩集,是精選還是一年的都在里面?

楊:束曉靜只寫了一年,她就沒寫了。一年的詩怎么可能都在里面,長度都不夠;第二,怎么可能精選,所有的好詩,基本上要被出版社淘汰,詩集僅僅是一個愛情的表征和記錄。為什么我都沒送人,對于束曉靜來說這可能很重要,她基本上一年寫的都在里面,但對我來說只是選了一部分,而且是能夠發表的那部分。

林:所以你最開始的想法跟束曉靜沒關系,但寫了一年出一本書變成了一個愛情行為。

楊:對。因為我實際上對這種紀實性寫作充滿了想法,我覺得很有意義,我以前不是跟你說了嗎,我寫了一部長篇,《關于我的小說,睡覺》,那就是每天寫兩千字,甚至它還有一個能力,就是寫完之后直接粘上來,有那種真實的互動,我覺得網絡可以成全這樣的杰作。

林:如果有人說,你寫這個《遠飛》更像是一種行為藝術,而不是一個詩歌寫作行為呢?

楊:我又沒有去反對別人說什么,他們說的東西還少嘛,但是我倒是要提醒很多朋友,不要成為笑話,我的很多朋友在我的這個行為藝術里面都成為了笑話。比如你,比如所有與我同時代的人,在面對這個杰作的時候,他們的無動于衷和無知都將讓他們成為歷史的笑話,在50年以后,后輩會說那些傻逼好傻,楊黎寫《遠飛》的時候他居然沒有去認真看,沒有點贊,那些詩歌的高大、那里面好多好多讓我都驚訝的東西,因為它們掩蓋著茫茫的愛,在一句一句里面,好多人看一個抬頭——今天早上我起來干嘛,就跳過了,他們也沒有去細看。

林:反過來說,你有沒有覺得在對《遠飛》的自信有過度的成分?

楊:20多年前我寫的詩也沒人買我的賬,也會用過度自信來諷刺我,但在20年以后,在大家吹捧何小竹和吉木狼格的時候,我保持了沉默。那時候我剛剛覺得自己像一個聰明的年輕詩人,我到哪兒都推薦這兩個兄弟的這幾首詩不錯,我老婆小安的這幾首詩也不錯。跟我關系特別好一點的,比如《作家》,那時候還把我和他們選在一起作為一個欄目,很幽默的選了一個誰。還有比如像誰,他們選了幾首,他們覺得是我推薦的。如果是從詩歌本身選應該選更多,應該有更大的范圍,實際上沒有,作品就擺在這里。對好的東西,首先你可以說是我的過度自信,反過來,人家也沒必要。如果說是要進行這樣的批判,他要建立在把我的這個東西認真看過之后,感覺真的不好,這個人實際上是沒有這種潛質的,是這樣一種情況。

林:除了寫《遠飛》,你還做了《百年白話新詩》,出于什么考慮?

楊:它不是百年了嗎,就是第一年,第二年它實際上最早是一個,最早周亞平找我,說央視九頻道要做一個紀錄片,我就給他寫了一個策劃書,這個策劃書就叫“白話百年”。什么叫新文化運動?在我看來,一言以蔽之,那就是一個語言運動,一個白話文運動。中國自古以來的所有錯誤就是語言錯誤,它是一個極為抽象的語言,抽象化成為一個體系以后,凌空構架在人類深層意思或深層環境之上的一種權利,我們的語言亙古不變,沒有生命,和生命沒有關系,和世界沒有關系,它凌駕于每一個人之上。坦率講,形象文字就是一種專制主義的產物,為什么我們是皇權的、是專制的,而且我們那么迷戀皇權、那么依賴專制?就因為我們的語言體系,我們的文字語言體系是指鹿為馬,我認為這個是羊就是羊,另外一個人如果否定是否定不了的,不能說成是牛,因為沒有任何依據,這就是形象文字,特別是中國文字,別的文字我也沒法說,因為我只懂中國漢語。我對文字的認識就是聽文字,它整體的是和生命一起相連的,是由爸爸、媽媽、飯飯這種多音字、疊音字一點一點滾動出來的,形成一個后浪,龐大的后浪,是一個自我生成的體系。這個我也許是亂說,我也許不清楚。所以對于整個中國語言,這就是我為什么從聲音上去發現的原因。但是,我遲遲不敢動筆,因為我經歷了很多磨礪,我發現我是一個無知的人,我只懂得漢語,我無法對語言進行更廣泛的研究、引用和理解。我只能認識到漢語的錯誤,但是我不知道英語的優點,我只有聽說。

但是我認為,漢語的錯誤的危害性太嚴重了,新文化運動就是一個徹底要解放語言的運動,白話文運動,把語言還原于人,還原于生命,還原于口語,而不是那種抽象的,指鹿為馬,霸道,這樣一個前提。我認為的新文化運動的成功,就是建立了現代漢語,如果現在沒有現代漢語,我們是什么樣的語言?我們早就死了,這個整體早就沒有了,我們靠什么和互聯網聯系?我們的寫作體系怎樣建立,我們的語言如何表達體系?我們的敘說體系怎么建立?還有我們的詞語,我們哪有坦克、原子彈、爆炸、汽車、奔馳、飛翔這些東西,沒有,我們那個死語言,我們那個專制的皇權語言,只有“奉天承運,皇帝詔曰”,只有這些東西。所以偉大的錢玄同發明了羅馬注音,他還有一個偉大的貢獻,就是改變了人類的漢語學識、漢語使用者的世界觀,寫寫都已經礙手礙腳了,不是一個簡單的習慣問題。這個革命成果他落實到的就是現代漢語,現代漢語并不是他們創造的,他們只是革命的開始,要做了,現代漢語就是現代詩歌特別是第三代詩歌開創的,第三代詩歌的偉大在哪兒,最大最大的偉大是我們今天這樣說話、這樣思考是第三代詩歌帶來的現代漢語的結果,沒有這個結果,不要說現在,你問問你父母他們在60現代,70現代怎樣思考、怎樣說話的?現代漢語的成熟就得益于現代詩歌,第三代詩歌是主體,所有詩人都做出了貢獻,詩人的價值在哪兒?就是讓這個語言成熟了。所以當時我在就這個意圖和理念上構思了《白話百年》紀錄片,做成后我就說我們搞個訪談,讓大家談談詩歌,就設計了幾個題目,回答有好的有不好的,有意義的也有沒有意義的,那是別人的事,反正我們就做了這樣一件事,紀念中國新文化運動的百年文集。

林:你為什么每個人都問那些問題?我看所有問題都是一樣的。

楊:我設計的問題都是對的。沒有每個人,只有一個人,你們自己回答,你們的回答表達了你們的水準,跟我有什么關系?回答的好了你有水平,回答的不好了你沒水平,就這么簡單,我哪里想那么多,我不為傻逼著想。后來我搞了一個主題問答,還考慮到了回答者,我本想慢慢來,構成一個群體性的感覺。我的朋友小虛很幽默的告訴我,楊黎,你可以換朋友圈了。《楊黎請問》現在還在連載,有人叫我把書稿給他們,我一直沒給,編好了,放這了,回答太弱智了,我朋友圈真該換人了,但我換下來就沒人了,可能就剩下一兩個人。

林:做《楊黎請問》又是一個什么出發點?也不單是詩歌,問了很多話題。

楊:我想當蘇格拉底,就這么簡單,但我發現我的確不是蘇格拉底,他們也都不是蘇格拉底的朋友。因為我不能問的太尖銳太深入,即使這樣我都覺得已經很可笑了,我再問的話他們怎么答?我問的有些問題是很低俗的,就是問他們,煥發出一種思考的愿望和動力,但事實上我認為,我失望了,沒有希望,更不要說我真的期待會有什么結果,這個也千萬不可能有,不能以我的過度自信來否定我,因為我一問他們就傻了,所以我沒有問,我保持沉默。我也覺得我也是有點毛病,有點過度自信,至少有一點,我們在思考方向上總是有差異的,差異形成了各種角度的不同,這是最好的用來解釋的一種方式,就是我們角度不同。

林:所以跟你做《百年白話》一樣,你有失望,你的對象配不上你的問題。

楊:你說呢,我剛才跟你談我的構思的時候,我談什么內容,他們回答的、他們能夠答出來的又是什么內容?你想一想,難道是我過度自信嗎?我思考的是什么,他們思考的是什么?他們知道個錘子,他們一輩子也接觸不到這個,有一次我在一個飯桌上,我談到了這個問題,我跟一個所謂的搞口語詩歌的人,一個大博士,我談了中國白話的演繹,什么是白話。

林:做《百年白話》的時候,李九如不明白你這個想法嗎?

楊:他明白個屁,他就幫我做點事而已,我想讓他明白,他不明白。

林:你跟他講過這個他不接受還是怎么樣?

楊:我不知道,我跟你講了,你會不會聽懂?

林:我按我的理解,也許我自認為能聽懂。

楊:那時候我精神比現在好多了,我在談策劃時一口氣談了三個小時,現在我們說的話是漢語嗎?不是,我們說的是普通話,普通話就是北方土語,這個演繹演變太復雜了,我學問也有限,我也談不了那么深刻,如果你有興趣我們共同研究吧。真正的漢語,在粵語里面。

林:粵語是唐音。

楊:唐朝好低俗,唐朝算什么?拓跋燾找崔顥給他鑄字,鑄鮮卑語,說給我鑄幾個字,過了好多年,拓跋燾從一個小皇帝長成了大皇帝了,即將統治整個北方,才問崔顥你給我鑄的字呢,崔顥說好復雜,我鑄了十幾個,你看吧。拿來一看,看不懂。這種鑄字的方式就是漢語,漢語不是語言發展的正道,他怎么看得懂呢,看不懂。你何必要寫那個,就用這個漢字,反正也方便,大家也懂,用它來下詔書頒發命令,也行,整個鮮卑貴族不知道這個事有多嚴重,好好,難得一學,你給抄幾個字,我們現在就學,這樣走幾劃要皇上,我懶得去記。我說我自己的話,口語,方言,土話。然后有一個標準的的方式,下個詔書,皇帝詔曰,那個統一性,但我覺得很煩,他就說好吧,這個名字也很煩,我姓個拓跋,你姓個什么,叫起來也很難叫,漢字里也沒有,改,魏文帝率先改姓,最牛逼,我們就姓元,一個偉大的民族是這樣消失的,現在沒有鮮卑族,但你剛才說唐音,說到偉大的隋唐時代,他們都是鮮卑后人。我們現在都是北方體系,真正的漢人早就滅絕了,逃到廣東去了,甚至更遠。

林:在漢字固定成一個體系之前,語言是不是有更接近口語的一個過程?

楊:口語是后來的過程,以前沒有。剛開始的時候,人們的語言性質是很簡單的,后來表達系統越來越復雜,越來越近文明的表現,古代沒有這種文明的表達系統,古代的交流就是像古代的食品一樣少,我用個比喻,可能就是吃點土豆,打個兔子出來烤著吃,古代的交流很少。日逼需要交流嗎?哪兒需要?只有祭祀才有交流的需求,你是在按照我們現代人的標準在想象古人,于堅就是這樣的人,古人哪有這樣的。說到于堅,你一定給我加上這句話,他總是相信這個世界有一本武功秘笈,他在一個遠古上古時代找到了,這不是傻逼嗎?

林:也許,他是想要做一個當代巫師也說不定。

楊:那就是原始人了,他是最低俗的人,他為什么要成為巫師?成為巫師,他的話比別人多,表達系統比別人豐富一點點。現代人都是有才華的人,說不出什么話來的人,他的思維怎么會敏捷呢?遠古的人們不需要那么多交流,吃飯不需要,圍獵也不需要,圍獵只需要形成方陣。他們哪兒會像我們現在,帶個兵,要聲東擊西,“聲東擊西”這四個字要有好豐富的文明才能夠產生,日批需要交流嗎?我們現在的交流是因為這個文明,現代人日逼,就是走上去說——我告訴你,親愛的,我看著你好漂亮,我覺得我愛上你了,我們去睡覺吧。這種交流才要這么多語言,古人要是這樣早就被性悶死了,他只有一種交流,就是他走過去,把大雞巴翹起來了,他又不穿衣服,就跟狗一樣的,這還需要交流什么呢?嘴巴聞一下屁股,尾巴就翹起來了,這才是它的實質,所謂的“關關雎鳩,在河之洲”,那是文明進化的結果。

林:也有人講,地球上的第一個人說出的第一句話就是詩,你覺得是嗎?

楊:這是一句傻逼語言,我提出來要去尋找人類的一句話,那就是“打開天窗說亮話”,我在那篇《廢話宣言》里的最后一句就說找到人類的第一句話,沒有,有,那就是在《圣經》里寫的清清楚楚,創世之初就這幾句話,沒有第一句話,哪有?沒有第一,也沒有第二。

林:說說在南京的生活,來南京之后都學會了什么?

楊:那就是學會了過日子,學會了孤獨。實際上我什么時候都孤獨,但是在南京,我要學會一個人喝酒,學會一個人在家里待著,學會長達幾天不說話,學會不交流,也沒有人交流,也沒有人說話,這個就是南京,對我而言的南京,我學會了一個人走路,到處去看一看。為什么我要學會一個人喝酒?因為沒有人跟我喝酒,為什么叫學?在以前我一個人是不喝酒的,我十多年來的生活都是呼三喝四、一群一群的,但是到了南京,我必須得學會一個人。

林:在南京你不是也有很多朋友嗎?寫詩的,寫小說的,也一大幫子人。

楊:朋友都很忙,他們來南京工作,來南京生活,不是像我這樣。但是這話你也說的對,南京有很多人,很多朋友,我們就說摜蛋吧,為什么我摜蛋永遠都缺那么一個人?南京是一個摜蛋的重中之重,整個江南都是摜蛋的,特別是江蘇跟安徽,都是摜蛋最重的地方。但是為什么我總缺少一個人?因為并不是每一個人我都想找他摜蛋,跟我摜蛋的他們幾個人,今天這個有事,明天那個有事,湊不齊,就是這樣的,永遠都會缺那么一個人,譬如這幾天就缺很多人,為什么呢?因為摜蛋的朋友家里邊出了點事,父親病了,父親90多歲,每天得守著,所以我就沒找他們摜蛋,就沒想這個事,三個人差一個人,永遠都差一個人。在南京,我要學會生活。我現在覺得挺好的,學會了孤獨,學會了一個人喝酒,學會了一個人在路上走,學會了獨自在家里坐著。(不是還有束曉靜嗎?)束曉靜上班,每天早出晚歸,回來以后也很累,她的最大愛好就是上床,在床上就躺著,我還是一個人坐著,還是一個人喝酒。

林:南京也是“第三代”詩人的聚集地,有“他們”,你怎么看“他們”那一幫寫作者?

楊:現在“他們”那一幫于也就只有小韋跟韓東在南京,于堅和丁當不在南京,他們的重要人員,小海在蘇州,晚一點的比如說朱文也不在南京,劉立桿在。于堅從來沒有在南京過,丁當也沒有在南京過。所以就是說“他們”和南京是一種代表,是一種標識,不是像成都與“非非”的關系。但是這不重要,我在紀錄片里面就以南京、成都、北京作為了主體,比如說拍南京時就是拍“他們”,這個足跡甚至可以延伸到昆明的。如果說價值,韓東無疑是“第三代”的開山鼻祖,“他們”對于第三代詩歌的貢獻是絕對的,重中之重的,遠遠超過“非非”。

林:后來也有一些寫作者,包括曹寇他們更年輕的一幫人。

楊:曹寇他們好像很遙遠了,曹寇是個小說家,他距離詩歌也很遙遠。

林:那當然,不過你們是朋友,你又在南京生活,平常也會跟他們有很多的來往。

楊:曹寇在小說上已經顯示了他的才華,他還會更有才華的。我認為他們三個人是排列在一起的,韓東、朱文、曹寇,看起來曹寇會有更大的可能性。顧前太有局限了,所以他還是作為“他們”小說的一個代表,這是很牛逼的,但是他又不愿意,我跟他說你就是“他們”小說的代表人物,“他們”的小說都是口語小說。于小韋到了這種形態,他不寫了,你就沒有辦法再說他了,在他已有呈現的詩歌里邊他體現出了很高的才華,但我認為他也是有局限的,因為畢竟太少了,沒有那么多東西向我證明、展示你的才華。拿于小韋跟吉木狼格比,肯定很多人會站在于小韋一邊,但實際上這是有一種前提的,就是想尋找一個于小韋、需要一個于小韋,而不是需要一個吉木狼格。這個東西我沒有說清楚,但是我知道我的表述是很漂亮的,就是需要一個于小韋,我們也過多地張揚了一個于小韋,而且我個人也是很喜歡于小韋。

林:現在你在南京生活兩年多了,也適應了,說說你平時在南京一天的日常生活。

楊:七點醒了,解個小便,喝口水,重新回到床上,打開手機,首先看頭條新聞,沒有新聞然后看朋友圈,有時候偶爾看見一兩個朋友,比如說像袁瑋還沒睡覺,還在網上,就說兩句話,第一句話就是——醒了還是沒睡?一般都告訴我還沒睡,完了開始寫詩,寫《遠飛》,一般要寫兩首,這時候我也有點疲倦了,重新睡覺。睡到九點多十點鐘,醒了起來把《遠飛》重新補充完,補充完后發出去,差不多十一點,我才開始吃晚早飯或者說早午飯,自己做的。一般情況下水餃、面條,偶爾有飯,如果頭天有剩菜的話。與此同時開始尋找下午的牌局,一般情況下找不夠四個人,所以下午就待在家里,到了三點鐘把自己打扮成一副像要出門的樣子,到樓下菜市場買菜,買菜回來休息一下就開始煮晚飯,束曉靜回來得很晚,基本上七點鐘七點半才到家,我六點鐘就把飯煮好了,開始吃飯,自己倒一杯酒,慢慢悠悠地喝,喝到七點多這頓飯就算好了,也不洗澡,夏天才洗澡,冬天不洗澡,夏天就洗完澡上床,冬天就直接上床,躺在床上開始看手機上各種各樣、亂七八糟的消息,有時候也聽書,聽著聽著就睡著了。過兩三個小時又醒了,繼續聽書,我一會兒聽相聲,一會兒聽書,一會兒上網看看,有時候就屬于半睡半聽、半夢半醒之間,到了七點,第二天又開始了。

林:我知道你喜歡下圍棋,當然你可能也會下別的棋,但你不一定喜歡下。

楊:太簡單的我不喜歡,智力游戲需要一種智力的張揚,跳跳棋也是棋,我也會下,誰不會下跳跳棋呢,但是我就不會去下跳跳棋,不是我不會下,而是我不會去下,太沒有智力了。智力是一種滿足,相當于跟性欲一樣的,一個人有那么多荷爾蒙,他才想日,他可以日,跟任何一個女人日都可以,當然可以,當然可以,他喜歡的女的他可以日,只要別人愿意跟他日,他都可以日,怎么會不可以。我的意思是他有那么多荷爾蒙,他才想操。智力也是,他有那么多腦子要用,他才需要找到難題,這個難題要找個會的。比如說做微積分和解析幾何,那也是很迷人的游戲,但是我就不去做,我做不來。他下不了圍棋,圍棋就沒有魅力。

林:你們很喜歡玩一種叫“摜蛋”的牌,“摜蛋”滿足你的部分是什么?

楊:一種游戲。它稍稍比那些游戲要好一點,比斗地主要好一點吧,比跳跳棋好玩,不是一樣,稍稍有一點游戲性,人就喜歡挑戰這種東西,打打牌,有些太低一點的就干脆帶點彩,帶點彩,謀運氣,比如說打麻將,杠上花就贏了,但你要掛點彩,如果我摸了杠上花,又沒贏錢就沒興趣了,因為摸杠上花是挺難的,但是摸上來你就只能摸,你自己想不了辦法。

林:你最熟悉的地方就是北京、南京、成都,這三個地方對你有什么不一樣的?

楊:南京跟成都差不多的,北京一開始去的時候很苦,后來也不錯。對我而言,這些都是傻逼城市,中國的基本上都是傻逼城市,所以只有靠朋友,哪兒有朋友,哪兒就是好地方。

林:你在北京也沒怎么工作過,在共和聯動干過,還弄過劇本,談談你的影視歲月。

楊:那倒是沒什么好談的,就是掙點錢,過過日子,這么多年來,我的主體收入就來自于影視,也沒有做出什么事來,賺了一點小錢,賺了點吃飯的錢,還得過日子。下一步怎么辦,下一步我都自己把自己的路斷了,離開了北京以后,不做這一行,逐漸就沒這種路徑了。

林:那在南京呢,你現在靠什么掙錢嗎?

楊:沒掙錢。我也想掙錢,靠什么?沒有人讓我掙錢!

林:你也不會因為沒錢而焦慮?

楊:焦慮什么?主要是已經習慣了,年輕時候做生意掙了點錢,我窮到什么時候呢?我可能窮到40歲,那么窮到40歲就好了嗎?窮到40歲你發現就窮習慣了,不然那你怎么辦。

林:很多詩人經過商,“第三代”的很多人都下海過,你怎么看詩人經商?

楊:挺好,全民經商,商人是世上最好的人,我也經過商,我只是個失敗的商人,失敗的商人就不叫商人了嗎?失敗的商人還是商人,失敗的男人應該不叫男人,但是失敗的商人還叫商人。商業是世上最好的行業,它是一個文化產業,需要非常高度的文明作基礎,它的經營者必須要很深厚的文化,我們才稱之為商人,而不是指掮客什么的,也不是指小商小販。

林:也不是指弄點白條賺錢的人。

楊:白條是什么?

林:就是政策飯,找關系批個條子去弄一噸煤什么的。

楊:那個高級,那個最高級,那個太高級了,我說了是炸油條的,做生意要有基礎,要有物質基礎,要有契約基礎,要有文化基礎,這么多基礎,商業怎么不是最好的?我們這些人求盡各種,一個傳統的工作,無商不奸,好傻,農民的憨厚拿來干什么?喂狗還是喂豬?

林:詩人商人也不是純粹的商人,比如說很多詩人商人有契約基礎嗎?

楊:有,他有契約愿望,不然他為什么要成為商人,而不成為強盜。

林:但是他有這個愿望,這跟他有沒有真正成為是兩碼事。

楊:這是其一,其二,他有了這個愿望,他沒有成為,有時候不能怪他。我們談到商人,不是談到中國商人,而是抽象商人,不是談社會主義特色的中國化的商人。牛逼的就是白條,說明他有點石成金的法術,這就很牛逼了。你說我有白條,我為什么不做生意呢?如果我是誰誰誰的兒子,我太牛逼了。你說的是具體的、中國化的,而我們要談的是抽象商人。

林:比如像萬夏、沈浩波、吳又、華楠,他們本身其實就是商人,書商。

楊:他們沒什么錯,他們很能干,非常能干,每個成功的人都是有他的原因,比如吳又,他有《藏地密碼》他成功了,萬夏有《黑鏡頭》他成功了,沈浩波有《盜墓筆記》他成功了,張小波有《中國可以說不》他成功了,都有自己的努力,全都是有產品的人,都成功了,那有什么不對的?挺好的,你說有什么不好的?首先他們是詩人,他們才那么聰明,看見了這些東西,以前的書商好笨,他看不見這些東西,出版社的人那就更差了,都沒什么水平的,這是其一。其二,要把一本書操作好,那就難了,那就需要文化了,需要水平了。

林:我看到沈浩波給你們出了一套桂冠詩叢,你為什么參與呢?

楊:他有詩歌理想,有詩歌追求,這是他最簡單的想法,這個東西要做,因為有這個條件,他也做了,如果有這個條件我也想做,但是我沒條件,就做不了。在現在的情況下看來,他是做的很好的,沒有比他做得更好的了。對于他本身來說,他做了韓東和楊黎,也做了很多別的東西,他也有他的局限,這個局限是源自于人的、情的、各方面的,都很復雜,但是這就是中國化,也不算有什么更大的錯誤,而且說明他就是這樣認為的,有這些就是好的。

林:最后,最近Me too起來了,網上朋友圈到處都是,你怎么看Me too?

楊:Me too有什么好談的?在我們充滿著對世界的終極思考、對世界的秩序進行追溯的時候,中國的一群女人開始Me too了。首先我堅決反對女權主義,因為我也反對男權主義,我也反對特權,我們不能因為反對男權就要搞女權,這也太可笑了。這個問題我們不討論,我們只討論具體落實的Metoo上,它有兩個特點是必須被指出的。第一,它違背法律程序,規避法律程序,搞近似于大鳴大放大辯論這種方式,這個指控基本上沒有依據,指控者不可能提供證據,也不可能取證。東林,假如說是你企圖想性侵我,或者我企圖想性侵你,假如當時我跑了,后來就變成被你強奸了,這是多么可怕。這樣的結果就造成了對法治的傷害,對秩序進行了顛覆,就形成了一種為造謠生事找到了合理的依據,因為你是女人,你就可以造謠生事,因為你是女人,你是弱者,我就可以說對方,因為你是女人,對方就可能摸你的大腿、襲擊你甚至強奸強暴你,這就沒有法治了嘛。在光天化日之下,進行這種指控,仿佛我們還生活在水深火熱之中,我們男人就都是壞人,她們完全就用這個事件去弱肉強食,這不可能的,至少是不正常的。我覺得所有這一切受制于法律,而不是受制于道德,這是一點。第二點,從更大的角度來講,兩性關系是人類關系的基礎,超越于所有外部因素的兩性關系才是最純粹的兩性關系,但是人類不可能超越于世界關系之外去擁有兩性關系,兩性關系也得以法律為基礎,婚內強奸肯定也是強奸,那是因為它以法律為基礎,而不是以道德為基礎,以道德為基礎恰好就相反了,我老婆我都不能日,現在的女權主義者們就是以道德為標準而不是以法律為標準。所以我認為,這就是一個企圖掩蓋2018年這些局勢事件的迷霧。

————————————————————

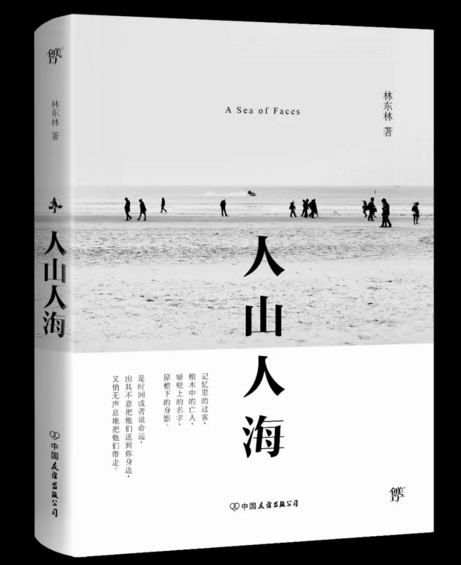

《人山人海》,林東林 著

中國友誼出版公司,2019年3月,42.00元

內容簡介:《人山人海》中的近三十篇文字,長短不一,風格不一,寫作時間不一,寫作地點也不一,但是它們又構成了一個并不是為了整體的整體,框定了一個共同的終極指向:人。作者書寫了幾十個極具代表性的人物,尤其是底層小人物,他們構筑了作者的人山人海,同時也勾勒了當代中國人的深層眾生相。或明快,或深沉,或悲憫,或痛惜,作者賦予了他的小人物們以尊嚴、以存在、以意義、以關懷。因為命運遭際,他們或許被甩出了時光之外,但是因為文字,他們又被定格在了記憶之中。人山人海,而他們卻無處不在。

購買方式

非簽名版:請在當當網、京東網、亞馬遜等網站或線下各大書店購買

簽名版:請添加微信(haodeya300000),50元/本,含郵費

來源:副產品 微信公眾號

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMDk2NDcxMQ==&mid=2247485791&idx=1&sn=2fbe0a563ed3bb2481d19247878a41e1&chksm=9b4912d7ac3e9bc1a2c7cf2f0184058473a423b7af3014efa1672d1e033059c8c742919d7272&mpshare=1&scene=1&srcid=0519XQXGc0wmCO3DyNX8wVSY&pass_ticket=9314eIyf1V4423feoecogeRTitzoZuc%2FeaebsGYGOggi2IHQPaCynfzxMtS8AlES#rd

純貴坊酒業

純貴坊酒業