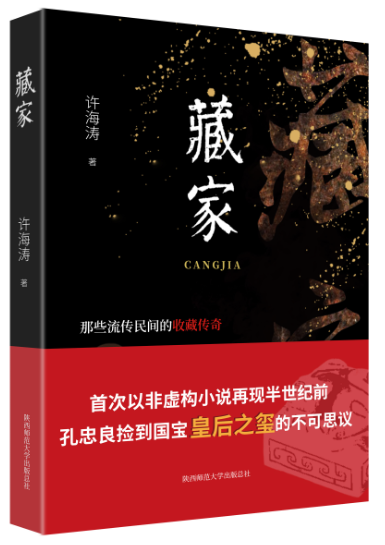

《藏家》:守住文化根脈 講好中國故事

——《藏家》作者許海濤訪談

——《藏家》作者許海濤訪談

記者:發現“皇后之璽”是半世紀前的故事,您為什么現在把它寫出來,并做為《藏家》開篇之作?

許海濤:文學的秘密往往與故鄉和童年有關。1968年,13歲小孩兒撿到國寶“皇后之璽”的傳奇,生于1969年的我,打小就聽進了肚子里。我家就在五陵原上,距皇后之璽發現地十多公里。半個世紀的發酵,這則傳奇依然濃烈而又新鮮,要“溢”出來了。2018年,坐在夏夜長陵頂的涼爽里,我跟孔忠良——皇后之璽的發現者,13歲的小孩兒已經是63歲的老人了——聊了三個晚上,聊得很透,像透過密實的封土,看見長陵埋藏的所有秘密。陪伴我倆的,除了滿天的星斗,更多的,是五陵原的風,兩千多年幽幽的風……七天后,在孔忠良家不怎么明亮的電燈泡下,我用盡渾身本事,聲情并茂,用秦腔把《皇后之璽》朗誦了一遍。孔忠良叫道:“沒麻達,就是這!”介紹我認識孔忠良的唐順陵文管所副所長李小勇跟著叫道:“許哥,寫得美!”那一刻,沒有詞語形容我內心的波瀾。就像五陵原上的黃土,我一直找不出詞語來表達我的敬仰。

記者:《皇后之璽》最大的特點是非虛構性,故事中的人和物都有跡可尋。孔忠良作為事中人,他對《皇后之璽》是怎樣評價的?

許海濤:在12月15日舉行的《藏家》新書發布會上,孔忠良說:“這幾年,采訪我的記者多,包括中央電視臺。說實話,那么些記者,就數許海濤問得細,細得不能再細,把我都給問箍住了。我負責任地給大家說,撿到皇后之璽上交國家的全過程,今后就再別問我了,以許海濤寫下的書為準。”

記者:您三年時間接連出了三本書:《跑家》、《殘缺的成全》、《藏家》,每一部作品都與民間收藏有關,為什么?

許海濤:寫你手觸的東西。我是跑家里的寫作者,寫作者里的跑家。作為跑家,走村入巷、挨門進戶收古董,發現、搜集、保護歷史的遺存;作為寫作者,透過時間鐫刻的包漿,挖掘一件件古董老物背后的人情冷暖、喜怒哀樂,并記錄下來。《跑家》,寫了一群民間尋寶人的故事。《殘缺的成全》,展現了一位民間收藏家的精神追求。《藏家》通過13個“老古董”的故事,穿過歷史的滄桑,領悟生命真正的意義和生活的本真。我愿意是跑家,發現更多的歷史遺存,挖掘更多的傳奇故事。我更愿意是寫作者,用地道的鄉土語言,講述每一件“老古董”的前世今生,看見根脈的執著,喚醒人們心底的鄉愁。

記者:采訪中,我們發現一種現象,有些中小學生也是您的粉絲。他們特別喜歡《跑家》和《藏家》,說看您的書像是上歷史文化課,生動有趣。請問:在通過文學作品講好中國歷史故事這方面,您有怎樣的考量?

許海濤:您發現的這個現象,讓我驚喜。對歷史過往的好奇,縈繞于心的鄉愁,不光是大人的專利,孩子們一樣擁有。孩子們更愿意看到“形象”的歷史。歷史教科書上的一句概括,在我的小說里,可能是一枚印,一幅畫,一片瓦當,一尊石刻。這些印、畫、瓦當、石刻正是歷史的細微,包含著政治、經濟、文化、藝術等綜合信息。也可以說,歷史光影的回照,正好鐫刻在細微的遺存上。孩子們喜歡,大約是在我的小說里看到了歷史的某一個側面,活生生的側面。正像我在《藏家》自序里所寫:一幅畫、一枚印、一件家當,像根須,傳到如今,還活著,意味著根還活著啊!

通過文學作品講好中國歷史故事方面,我覺得,語言一定是中國的,純正地道的中國語言;情感一定是中國的,含蓄而又濃烈的中國情感;故事一定的中國的,古老而又生機勃勃的大江南北“長”出來的中國故事。

記者:寫作是一件孤獨而艱辛的事情。請問您從事寫作的初衷是什么?其中遇到過怎樣的困惑?又是如何自我突破的?您從中得到的最大收獲是什么?

許海濤:我不覺得孤獨和艱辛,就像攀登珠峰的人,激情舞蹈的人,沉醉畫畫兒的人,得到更多的,一定是樂趣。作為跑家,我看見太多的“物質”湮滅、殘損在歷史的長河里,一點呻吟都沒有。唯有文字流傳,照亮歷史的長夜,讓我們看見先人的精彩和磨難。我想,我的文字也會發光的,哪怕只是螢火蟲那樣微微的光,也會讓后人看見我們曾經走過的路程。這就是我寫作的初衷。困惑時時有,天天有,不但寫作人有,各行各業的人都有,正常的。我的困惑是怎樣精準地、藝術地表達——明明畫面就在眼前,就是寫不出畫面里的精髓,寫不出那一股子味兒。這個時候,我不企圖突破,唯有等待,離開電腦,喝茶,遠望,聽音樂……等待,等待,似乎有一個看不見的我,某一刻貼在我的耳邊說:“這樣寫!”于是,鍵盤停止沉默,顯示屏亮了,一河水開了……寫作讓急躁的我變得安寧,讓我的眼睛看的更深、更遠,陶醉活著的真實和美好。

記者:您未來有什么寫作計劃?

許海濤:一輩子一件事。作為跑家,跑更多的路,見到民間更多的奇珍異寶,經歷或者聽到更多的傳奇。作為寫作者,講述更多更好、更有影響的中國故事。

純貴坊酒業

純貴坊酒業