播種太陽的人

作者:李秀洋

作者:李秀洋

有人曾問我,世界上什么最幸福呢?

我當時抿嘴泛起了笑意,你說呢?

對方同樣笑而不答。

我想,對于什么最幸福,每個人有每個人的答案和理由,不管有多少個答案和理由將化著精彩的萬花筒,去點亮一盞神韻的心燈。

2020 年 12 月 20 日,初冬時節,難得的溫暖的太陽,把它萬千縷金絲銀線,撒滿著秦巴山區,這片廣袤的原野。

也飄飛進了,四川省作家協會曾經定點幫扶村--四川省達州市渠縣巖峰鎮大田村人民的心窩。

在四川省作家協會創作聯絡部副主任、四川省作家協會原派駐大田村第一書記黃澤棟同志全程陪同采風,我來到了這里,我終于找到了最滿意的答案。

那些為了我國脫貧攻堅事業,默默無聞不辭辛勞,甘愿奉獻忘我工作的同志們,他們一定會覺得,他們是世界上最幸福的。

因為,他們是播種太陽的人。

復興號動車在渠縣土溪站停了片刻,我們便匆匆走出火車站外。

清新的空氣,伴著久違的燦爛陽光,輕撫著張張歡欣的笑臉。

我們上了一輛等候多時的面包車,沿著蜿蜒的鄉間硬化路,朝著大田村疾馳而去。

大田村,是四川省作家協會原派駐大田村第一書記黃澤棟的第二故鄉。

他曾給我提起過,漸漸地我也愛上了大田村,憧憬這片日夜思念的熱土。

透過車窗,條條鄉村馬路,在大地的肌脯上流淌,幢幢舒愜的樓房,給農家小院增添了別樣的情趣,青青菜蔬在田野里,散放著陣陣濃郁芳香的氣息,映入人們喜悅的眼簾。

一切美不勝收,猶如沉醉的畫卷。

面包車行駛了半個小時左右,離大田村愈來愈近了,我的心跳也在明顯地加速。

片刻,黃澤棟同志激動地說了聲:“進入大田村的村道了,媽媽你的兒子,又回來看望你們來啦”!

2020 年 12 月 20 日上午 10 點 10 分整,面包車開到鄉村馬路旁的渠縣巖峰鎮大田村二組張德華的小院壩里,77 歲的張德華老倆口笑盈盈地迎接著我們。

張德華大爺興奮地開口道:“黃書記,你離開兩年后,仍經常來看望我們,我們天天都想念你呀!”

他長期患重病的 72 歲的老伴鄭萬蘭淚光閃閃地說:“黃書記,我昨夜夢見溪河里的水又大又清亮,就曉得今天有貴客要來,這夢還真靈驗呢”?

大家都不約而同地都開心地笑了起來,朗朗的笑聲飛旋起喜慶歡快的音符,融入那迷人的霞暉。

黃澤棟左手拉著張德華大爺,右手牽著鄭萬蘭大娘,像兒子與久別的父母重逢,那激動的心情,難以言表。

黃澤棟,他于 1972 年出生在河南光山縣一個貧寒的農家,1991 年應征入伍,1995 年 6 月入黨,在部隊二十年,從戰士一直當到少校軍官。2011 年轉業到四川省作家協會工作。

2015 年 8 月,他下派到大田村任第一書記,下派只有兩年就該回到原單位。也就是 2017 年 8 月可以輪換。但當年需退出貧困村的第一書記,要順延至貧困村退出后才能輪換。

就這樣,黃澤棟由當初的二年扶貧任務,順延至三年,到 2018 年 8 月,黃澤棟任大田村下派第一書記整整三年時間,他不得不回到成都。人回來了,但牽掛的心,還在日日夜夜思念那片深沉的故園。

如今,舉國脫貧攻堅戰取得全面巨大的勝利,圓滿收官。但持續鞏固這一輝煌成果,仍需付出艱辛的努力和奮發的熱情。

眨眼,從任大田村第一書記,到離任又過去了兩年多光景。黃澤棟幾乎每年仍常來大田村“走親戚”,看望回訪鄉親們,續寫他與大田村的不解之緣。

黃澤棟非常激動地走進他們漂亮的異地搬遷后的新磚房,進門他就給鄭大娘掏出了兩百元錢,塞在她手上。

大娘連連擺手不收,她說:“黃書記,你經常給我們拿錢,拿這樣那樣,我們欠你的太多了”。

“大娘,這是我們國家宣告扶貧攻堅戰役完成結束之后,我趁禮拜天,回村看望走訪你們,這錢不收下要不得”。話音剛落,他把錢又遞給了大娘,這回收下錢的大娘,熱淚在她的眼眶翻來滾去。

我卻在屋里屋外走走轉轉:“鄭大娘,這房子真響亮美觀啊!”

她接嘴道:“黃書記駐村幫扶后,看見我們老倆口年高病弱,兩個女兒早已出嫁,家境十分貧困。原來住的磚砌平房,因年久失修,下雨時大雨大漏,小雨小漏,再加上又交通不便,叫我們實施異地搬遷。給我們想方設法籌資金定方案,找人來修建。”

在旁的張大爺搶嘴道,這兩間已修好 4 年了,共花國家五萬元。不是他,我們做夢也住不上這么好的房子。

鄭萬蘭大娘興奮地打開話匣子,黃書記不分晝夜到處走訪,宣講好黨的富民扶貧政策,駐村三年,改變了大田村的貧窮落后面貌。以前下雨時,鄉村路就成了稀泥巴路,深一腳淺一腳特別難走。黃書記來了后,對鄉村路全面進行硬化改造。

此時,張德華大爺樂得合不攏嘴,黃書記走遍了大田村,全村 952 戶的每家每戶,每一個旮旯。因他經常用自己身上有限的錢,去幫扶困難群眾,由于“超支”。2018 年春節來臨時,他卻沒路費回成都家里過年,后來大家知道后,給他湊夠了路費錢,才回去過了年。

作為有著四十五年黨齡的貧困老黨員,張德華在全村黨員干部會議上語重心腸地說:“黃書記難找啊,真辛苦啊,下著雨稀泥糊滿褲腳,還在不忘為群眾排憂解難。”

這位老共產黨員,還給我特意展示了他的榮譽證書,證書上面寫道:

“張德華同志,榮獲 2020 年度脫貧攻堅奮進獎中共渠縣縣委 渠縣人民政府 二 0 二 0 年十月。”

我好奇地看一下榮譽證書,又看到了這老倆口臉上泛起的自豪的笑容,像春天美麗的花朵,致敬這片多情的土地。

張德華還異常激動地對筆者講,全靠共產黨派來的工作組,派來了黃澤棟書記,對農民群眾疾苦的關心溫暖。共產黨領導好,感恩共產黨,贊美習近平總書記的新時代。

快離開曾經的建檔立卡貧困戶張德華家時,鄭大娘用母親般細致入微的雙手,給黃書記抖抖身上的灰塵。我看到眼里,暖在心上,這就是人民群眾對扶貧干部最樸素真摯的感情啊!

當我們又急匆匆來到大田村一組,建檔立卡精準貧困戶張小軍的家門口,他特別興奮地:黃書記您好,又來了。

張小軍今年 48 歲,他的父母死得早,以前在海南島長年累月打工掙錢,用來養家糊口。天有不測風云,人有旦夕禍福。

有一天,張小軍突然站不起來方得了這種怪病。醫治腳桿他花了不少的錢,腳桿還是站不起,行動不便,最終成了殘疾人。

眼看家里的頂梁柱塌坍了,妻子拋棄他和兩個兒女離家跑了。

張小軍只有一個哥哥,哥哥家人對他不夠好,從來不聞不問,冷若冰霜還不如旁人。

當黃澤棟任駐村扶貧第一書記時,自己掏錢給張小軍買來了一輛嶄新的輪椅,買來新床送給他。

這可真管用呢?張小軍用黃書記給他買的輪椅,煮飯時從車上梭下來,可勉強能搭火煮飯。可這輛輪椅用了一年多就不能使用,無情地壞掉了。當黃書記知道后,回成都還沒有到家。托省殘聯照顧買的輪椅,打來電話叫他立馬去取貨。這下,黃澤棟可高興啦,歡喜得像個孩子。

黃澤棟把輪椅左看右看說:“這輪椅質量好,我這回曉得好輪椅是啥樣范了。”

他橫下一條心,幫忙幫到底,急群眾之所急,這是一個共產黨員,黨的扶貧扶貧干部應有的最起碼的素質。

于是,黃澤棟把輪椅推上了動車。送到了張小軍家里。

張小軍得知這種情況后,感激地流下了晶瑩的淚花,他說:“黃書記,你是共產黨派來的大好人,大恩人呀!給我全家買衣裳褲子、買家具,我不知用啥話來表達對你的恩情!”

金杯銀杯不如老百姓的口碑,千好萬好哪有共產黨對咱老百姓好啊!

在我不經意間,轉過身我發現,坐在輪椅上的張小軍手里拿著錢,他含笑的說道:“這次,黃書記,又送給我兩百元錢,他每次來手里頭都不會空手來。這名共產黨員,扶貧駐村結束,仍不忘回訪看望我人貧困戶,他沒忘大田村的人呀!”

是啊,大田村對于黃澤棟而言,不是故鄉勝似故鄉。這里的每一位村民都是他的親人,他的父母,他的兄弟姐妹,他的侄兒男女。

這片土地的喜怒哀樂,這片土地的風雨陽光,這片土地的笑聲歌聲,這片土地的今天、明天和未來,都流淌進了他的血液,這里有他深深眷顧的鄉情。

黃澤棟拉著張小軍的手問寒問冷,鼓勵他好好地生活,好好地保重,好好地關照自己的孩子。有困難有黨,有人民政府,有干部群眾,總會幫你度過難關。

現在,雖然是冬季,可張小軍家里母雞孵化出的十一只雛雞,嘰嘰喳喳地雞叫不止。好不令人歡欣舒暢。這叫聲,這悅耳的叫聲,難道不是扣人心弦的美妙的旋律么?給這一家子早早地帶來了希望的春意。

當黃澤棟提出咱們合個影吧,張小軍立即便叫廚房忙活的女兒出來,跟黃書記照個相。等了好一陣子,女兒換上了平時都舍不得穿的好衣服,才靦腆地走出家門口與我們合影。

現在,他 14 歲的女兒在巖峰鎮中學讀初二,兒子是大的已十七、八歲剛出去打工去了。女兒漸漸地長大,她越來越乖巧懂事。心疼爸爸,照料這個雖貧寒,但一天天正在好起來的家。美好的霞光,業已照耀在他們全家人幸福的笑臉上。

當我們出現在巖峰鎮大田村一組張良老大爺的院壩時,他的老臉上,立馬就流露出喜悅的神色:“我曉得,又是黃書記來走訪看望,我們建檔立卡貧困戶。”

黃澤棟也泛笑地:“張大爺,我早就該來看你們來。大娘呢?”

黃書記,她有點事出去了。來進屋坐坐。

我們進了屋,屋子里打理得十分干凈整潔,收拾得井井有條,給人良好的感覺,舒心而又愜怡。張良大爺今年已 73 歲了,72 歲的老伴背駝得垂地,伸不起腰桿,有一個兒子四十幾了在外打工,還未成家。

2017 年,當阿來主席和黃澤棟書記了解實情后,他倆會同駐村工作組的同志,還有村支兩委的同志,跑手續、找資金,聯系施工隊,進行異地搬遷。才有現在寬敞舒適美觀的新房子住。

他由衷的表示要感謝阿來主席和黃書記,感謝黨的扶貧政策大得人心,溫暖如春。

還特別有意味的是,貧困老農民張良,他把阿來主席2017 年送給他的 500 元紅包,錢早以用了。但他卻把裝錢的紅包小紙袋子,掛在正屋墻上,習近平總書記彩照相的正中。他用這特殊的方式,感恩習總書記共產黨領導得好,讓一個個貧困群眾,一個都不少地過上美好幸福的生活,甜蜜的日子像芝麻開花節節高。

張大爺告訴筆者,四川省作協阿來主席每次來,都要拿米、面,油來,不甩空手。

原來他家沒有電視看,家境狀況窮買不起,但心里好想看。

阿來主席不久,就給他家送來了一部嶄新的數碼電視機。解決了他們家看電視難的問題。家里有了電視看,他最愛看新聞,最愛看正能量的節目,豐富了他家的文化娛樂生活,開闊了視野,增長了知識,懂得越來越多的黨的路線、方針和惠民政策。

從此,張大爺天天開開心心,樂樂哈哈,逢人就夸共產黨好、習總書記好,人民政府好。

他語重心長地說道:“阿來是個非常能干有本事有才華的好主席,他每次來都要給我們家拿錢送物、噓寒問暖,就像親戚,就像兄弟。”

至今天,老百姓還知他當什么級別的官,就曉得叫他主席,也曉得他是作家。

阿來主席太低調了,穿得太樸素,不張揚,說話客客氣氣,一看就是黨的好干部,好同志,人民作家愛人民啊!

緊接著我們走到大田村五組,建檔立卡貧困戶張碧芳大娘的新房門口。當黃澤棟出現在她面前時,她十分驚訝:“黃書記,我們的大恩人來了,進屋喝點水隨便坐坐。”

黃澤棟笑了一下:“不喝水,今天來主要是脫貧后的走訪看望。陪四川省作家協會會員、西充縣農民作家李秀洋,來深入生活,扎根人民,不辭辛勞,采訪當地基層干部和群眾,收集扶貧寫作素材。以農民作家獨特的視角,反映這一大時代主題。”

張大娘滿臉溢滿笑,目不轉睛地盯著我倆激動地說:“那太好了,寫出最真實感人的扶貧文章,贊美共產黨,歌頌新時代。”

74 歲的張碧芳大娘,她滔滔不絕地告訴筆者,她家住的新房子,是黃澤棟任駐村第一書記時,親自督辦的屬于農村危房改造,2016 年 7 月修建成。有點蹊蹺的是,新房子剛修好不久,有天她和老伴在地里干農活時,同聽見一聲巨響,舊房子轟然倒塌,真是驚心動魄,至今心有余悸。

因政府出資,黃書記趕緊聯系施工人員及時修建好新房,才避免了這場天災人禍。

黃書記真扶貧、扶真貧,用自己的錢,給那些貧困戶買羊子放、買小雞喂、買鴨、鵝養,大力發展養殖業,增加家庭經濟收入。

張大娘看筆者,不停地在本子上記錄,也感動了她。

她說話的精氣神越來越足了。

她給我擺了這樣一個難忘的小故事,2016 年盛夏時節,黃澤棟因馬不停蹄地工作奔波,中了署倒在地上。她被群眾發現后,扶進家里,在溫開水里放點鹽,給他端著碗喝后,他的神色才漸漸地好轉,化險為夷。

張大娘講到這里,她的眼眶早已濕潤了。我感動得同樣子涌出了淚花,用手不停地擦拭著眼眸。

然而,當我們站在大田村七組扶貧對象徐世于的樓房前,他文縐縐地戴副眼鏡,看見我們,他笑聲朗朗不絕入耳,他說:“黃書記,現在全國完成脫貧攻堅工作,你這走訪看望

我們也成慣例,你這樣的人,天下都難找呀!”

黃澤棟笑容可掬地說:“我人走了,但心沒有涼,與大田村的父老鄉親們在一起,我才感覺得是最幸福的。”

徐世于老大爺,1949 年生,今年 71 歲。這漂亮別致的樓房,是黃澤棟任駐村第一書記時,看到他家原來居住的地方交通不便,屬于地質災害多發地段,便主動動員他家異地搬遷,并于 2017 年修建好這幢樓房。

他當面夸黃澤棟,那可是發自內心的肺腑之言。

他說:“黃書記,是黨的人民需要的干部,我們永遠都要尊敬他,學習他。”

徐大爺挺風趣幽默地說:“我是小學本科生。”

他愛鉆研學習,還寫了一處對黃書記高度評價的詩:“共產黨員黃澤棟,一心為民奔小康;扶貧攻堅排頭兵,大田捷報傳北京。”

你看這自稱小學本科生的文脈,還真不賴呢?

中午 12 點 10 分,在大田村九組李興安家的院壩里,他和兒媳看見我們來了,非常熱情地招呼我們。

今年 71 歲的李興安大爺,雖患過老年癡呆,當看見黃澤棟來了,就像見到親戚一樣,他走下院壩笑盈盈來迎接。

他有三個兒子都成家立業了。大兒、二兒分開住都在外打工,一家大小都不在家。只有二兒一家跟他老倆口住在一起。二兒也外出打工去了。

二兒媳和十二歲的女兒李晨怡,十歲的兒子李博丞,都非常孝順李興安夫婦。

李晨怡正在念小學六年級,弟弟李博丞念小學三年級。姐弟倆學習成績不錯,深受爺爺奶奶的喜愛,一家人暖意融融,好不令人羨慕。

我們走進屋,二兒媳李邦英和六十八歲的婆婆正在灶臺炒菜煮飯。

李興安也是建檔立卡貧困戶,黃澤棟任駐村第一書記時,給他家常有幫助,買來米、面、油,給點慰問金,把黨和政府的扶貧政策,及時送到這些貧困群眾的心坎上。

因此,全家人十分感激黃澤棟,沒把他當外人看待。

李大爺家里擺設雖簡樸,但屋內屋外整潔干凈,總給人一種舒適感。

就在這時,黃澤棟給坐在桌旁板凳上看書的李博丞兩百元錢。這小家伙他不肯收下,在黃澤棟再三勸說下才收下。

李興安叫孫子說聲:“謝謝。”

李博丞有此羞澀笑嘻嘻地道了聲:“謝謝。”

頓時,他的小臉里漲紅了耳根,合上書本走出去。

轉身,黃澤棟又給博丞的姐姐李晨怡也同樣給了兩百元錢。小姑娘靦腆地道謝后,走到廚房去了。

這時,李邦英把酸菜魚、鵝蛋、豬血旺、土豆絲、白菜湯、豆腐等幾種炒好煮好的菜,陸續端在桌上,我才知道是主人請我們吃午飯,還叫我們喝自家釀制的高粱酒。

大田村的人太熱忱了,雖然黃澤棟和我只喝了一丁點,我們都沉浸在地道農家菜的美味之中。

李邦英是位能干、善良、質樸的勞動婦女,她也特別開心地說:“都是些素菜,拿不出多么好吃的,吃點純粹的農家便飯。我家用這種樸素的方式,歡迎遠方客人們的到來,感激黃書記對我們家的幫助,對我們大田村的厚愛。”

黃澤棟滿懷深情地打開話匣子說:“大田村的人民非常熱情好客,我在大田村整整工作了三年了,令我十分慰藉的是,你們家在一天天地好起來,大田村也在一天天地發生可喜的變化。”

李邦英給公公李興安掰鵝蛋殼,掰完后遞給他吃。

然后,她給婆婆挑菜放在碗里。

看得出來,李邦英對公婆十分孝敬,她在當地一家商場打工,是名聞遐邇的好媳婦、好閨女。

不知不覺李興安大爺因很高興,多喝了點自家釀的酒醉意頓發,但他嘴里不停地喃喃說道:“共產黨好,共產黨好,共產黨是咱幸福的保障,共產黨就像我親爹親娘……”

吃了午飯后,我和黃澤棟書記,步行到了巖峰鎮大田村十組,大田村建檔立卡貧困戶李清幫家里走訪看望。

李大爺拉著黃澤棟的手連連說道:“黃書記,感謝省作協侯志明書記和你,是你們來時幫我們修新房,實施了易地搬遷,修起了這嶄新的樓房。”

四川省作家協會黨組書記、常務副主席侯志明,2017 年作為李清幫的幫扶責任人。侯書記為李清幫家脫貧致富想辦法打主意,發展農業種養殖業,給他家找門路,盼他們盡快脫貧。

的確,為他家解決了不少后顧之憂。

此時此刻,他異常激動地說:“侯書記每次來,都要給我拿錢拿物。錢一般拿給我都是三、四百元、五百元不等。我們每次不收下,他硬是要塞進你的手上。這位書記和藹可親、平易近人,沒有“官架子”,理論水平高,講黨的扶貧政策太暖人心了。”

是啊,正因為有省作協侯志明書記、阿來主席、以身作則,深入實際,扎根人民,調查研究,因地制宜,才使四川省作協定點扶貧工作,開出了喜人的花朵,結出了碩果累累,深愛大田村人民群眾的高度贊譽和愛戴。

74 歲的大田村十組建檔立卡貧困戶李明俊,老伴在 2014年去世,只有一個獨兒子至今未婚。

當時任駐村第一書記的黃澤棟,了解到他家的處境后十分難過。對他家的房屋實施異地搬遷。國家出資花了 5 萬元。自己一分錢沒出。2017 年新房建起來,今年端午節賈志剛登門問候,給李明俊拿了 300 元錢過端午節。

李明俊永遠不會忘記,初次見面時賈志剛就掏出 1000元錢給他。

賈志剛經常給李明俊大爺通電話,問候身體狀況,生活情況,無不關心倍至。

李大爺失去勞動力,賈志剛每次來都要幫他打掃環境衛生,掃院壩,掃屋里灰塵。李大爺感激不已地說:“他就像自己的親兒子一樣親,沒有共產黨我早就死了,共產黨好呀。”

當我們急促地行走在路上,恰巧碰遇到大田村九組,今年 77 歲的晏蘭清老大娘時,她用自己蒼老的雙手拍著黃澤棟的肩膀說:“黃書記是個大好人,太關心老百姓的冷暖疾苦啊!”

今年 53 歲的大田村八組科技示范戶李國芳,在她家門口的院壩里,給我擺起了黃澤棟那些“龍門陣”,看似平凡,卻又閃光的事兒。聽起來饒有興趣。耐人尋味。想起來無不夸贊肅然起敬。

她激動地開口道:“黃書記,他對農民群眾非常好,他把大田村的每家每戶走遍走盡落空。他和其他干部不一樣很實在。趕場天,他還幫村里的那些貧困戶、在市場上賣等,他幫扶大田村三年來,自己私人拿出至少有幾萬元錢,資助困難群眾。”

李國芳是大田村八組組長鄭玉林的妻子,他給筆者還講了這樣一件事兒。

說的是本組精準扶貧戶鄭含入,他房屋漏雨,黃澤棟二話沒說就自己掏幾千元錢,給鄭含入家把房頂蓋好。

是的,黃澤棟給大田村的付出,不是金錢能計算出來的。

他把下派扶貧干部,那種不忘初心、牢記使命,全心全意為人民服務的宗旨,貫穿在己的實際行動中。為廣大村民解憂排難,急人民之所急的可貴道德品質和高尚的思想情操,在平凡的生活工作里,燃燒著心靈的火花。

以踐行了他的“和人民在一起是最幸福的”口頭禪,充分體現了一個共產黨員,寬廣的海洋般多彩的胸襟和無私的人格風范。

李國芳邊做家務活,邊與筆者寒喧:“黃書記起初來到大田村,群眾看到他不知流了多少傷心的眼淚。”

然后,我當面問起黃澤棟時:“他說不流淚,我就不能成為大田村人,我就沒有奮頭的動力,我就不能很好地完成黨交給我的扶貧攻堅任務,那我就愧對一名中國共產黨黨員的神圣稱謂。”

下午 4 點 30 分,大田村八組鄭玉林回家對筆者攀談道:“自己當組長 20 年了,黃書記村民對他評價非常高,大人小孩都喜愛他,群眾巴望他繼續在大田村就好了。”

以前,有次村上召開扶貧會議,聽說黃書記回來了,全村老百姓歡欣雀躍全部都來參加,無人缺席,無人遲到早退。

看著那張張滄桑的臉龐,雙雙期盼的眼神,還有那粗糙的雙手,黃澤棟情不自禁地熱淚盈眶,涕流滿面。

下午 5 點左右,大田村八組鄭玉林,用手機給本組建檔立卡貧困戶,現已脫貧的熊元富打電話,通知他趕緊來,給四川省作協會員、西充縣農民作家李秀洋,介紹下黃澤棟,在任駐村第一書記時的情況。

今年已 75 歲的熊元富接到電話后,箭步如飛快很快地來到鄭組長家門口的院壩里。

他坐在板凳上擺給我聽:“半夜十二點時,黃澤棟書記都要把扶貧資金,親自挨家挨戶送到貧困村民手中。當送到我熊元富手上時,我看到他饑餓了,給他煮碗掛面吃,吃了以后,黃書記給我十元錢,我再三不要。最終推辭不脫,我無法含淚收下了這十元錢。當他上街買菜時,開車的,騎摩托車的村民,在路上碰到他時,都叫他坐車,他每次都要付錢才坐,不收錢就堅決不做。”

熊元富大爺說,黃書記為了群眾的利益,堅持真理,為百姓說話,給鄉上、給縣上都紅過臉。

他在大田村雖然時間不長,但這片土地給他留下了永生難忘的記憶和眷念情感。

而黃澤棟深有體會,他在任大田村第一書記時,現年 30歲的村文書高通惠,在協助他為貧困戶建檔立卡各種資料信息錄入的工作中,認真仔細謹慎無任何失誤,在全鎮率先完成這項任務。

高通惠,畢業于南充電大,是大田村八組組長鄭玉林的兒媳。她勤勞、善良、質樸、聰慧,一名優秀的中共黨員,孝順父母公婆。

高通惠和大田村村支兩委班子成員一起,在配合黃澤棟為本村脫貧攻堅助了一臂之力,黃澤棟曾向他們深表謝意,并祝大田村明天更加美好。

此刻,我在深深地思索,作為四川省作家協會下派扶貧駐村干部的黃澤棟,他沒有忘卻自己是一位地道的農民的兒子,他深深地愛著秦巴山區,這片沸騰的彩色的鄉土。

大田村是秦巴山區,過去十分貧窮落后偏僻的村落,全村 10 個村民小組,952 戶 3527 人,黃澤棟常常在夢中念叨著這些阿拉伯數字。他為大田村人民早日脫貧致富奔小康,嘔心瀝血,任勞任怨,披星戴月,櫛風沐雨,他無愧于大田村的兒子。

舉目望去黃金嶺,這片原來只是無人問津的 200 余畝的荒山禿嶺,黃澤棟來村后,就首先提出,把黃金嶺開墾出來,全部栽上了優質的蜜桃樹等果樹,現桃樹已有一米多高了,

村民們趁著冬季,正在抓緊除草、施肥、刷桿,等春天來了的時候,這里映入眼簾的將是最迷人的風景,綠色的蜜桃,希望的呼喚。

黃澤棟,2015 年來到大田村成了駐村扶貧干部,其妻沒有固定就業和收入,唯一的兒子正在上高中,要下派到幾百公里外的渠縣窮鄉僻襄。家里的愛人是堅決反對的。可黃澤棟,最后還是做通了妻子的思想工作,愉快地來到了這秦巴山區的大田村。

四川省作家協會機關和事業單位的同志,還捐贈了一些字畫,營造出良好的文化氛圍。

現在村文化室中,圖書閱覽室有藏書 1.46 萬件,分類造冊,豐富了村民們的精神文化食糧,凈化和點綴著人們的思想、知識、文化和心靈。

大田村方圓 4.5 平方公里,有 10 個村民小組,人口眾多,有 952 戶 3527 人,其中貧困戶 205 戶 760 人,貧困發生率 21%,屬省定貧困村。經過大家共同努力,2017 年退出貧困村序列,2018 年貧困人口全部脫貧。

四川省作家協會定點幫扶大田村五年以來,四川省作家協會把機關、事業單位節約出來的辦公經費用于定點幫扶大田村,同時積極協調財政幫扶資金,共自籌和協調資金累計達 307.00513 萬元。在四川省作家協會的幫扶下,大田村貧困戶 205 戶 760 人,現在全部脫貧。貧困發生率由原來的 21%下降到現在為零。集體經濟收入從無到有,累計達 4.95 萬元。實施產業扶貧,精準到村到戶到人,發展微庭園經濟,長短結合,確保貧困戶脫貧后能有持續穩定的增收渠道。

通過這幾年扶貧,大田村無論陣地建設、還是基礎設施建設、產業發展、庭院經濟等都有了很大變化。新建了辦公樓、便民服務中心、文化室、衛生室,硬化通社通戶道路 16.64公里,整治山坪塘 15 口、新建蓄水池 13 個、新建人畜飲水工程 1 處、自來水供水管網 3.7 公里、新打人工井 30 口、維修石河堤 1 處、維修水渠 0.2 公里、發展了碩源農業,德康養豬場等產業。

四川省作家協會通過各方協調,為大田村引進了碩源果業、德康生豬養殖場、洋姜種植、柜桉種植深加工、優質柑桔種植,做到產業幫扶全覆蓋,其中分別以“支部+公司+貧困戶+農戶”的模式成功引進了四川省碩源農業發展有限公司,成立了合作社,發展果樹種植 230 畝;引進了德康生豬養殖占地 16 畝,計劃年出欄生豬 2000 頭;引進訂單農業,與渠縣宕府王食品有限公司鑒定訂單農業,種植洋姜 500 畝;引進森鑫林業公司落戶大田村,種植柜桉 2000 畝、建成占地 36 畝的柜桉深加工廠和木碳廠,優先方便貧困戶就近務工;種植優質沙糖柚、冠心蜜柚、W 麥柯特 200 畝。

四川省作家協會還注重把結對幫扶工作與“萬千百十”文學扶貧活動有機結合起來,在渠縣開展了 2017 年重點作品扶持項目簽約儀式暨簽約作家渠縣采風活動,簽訂重點作品扶持項目、開展創作培訓、向農家書屋捐贈圖書 15000 冊等活動。省作協還專門派出多名作家長期在渠縣蹲點體驗生活。四川省作家協會開展的各種培訓班、研討會都要邀請渠縣作家參加,為培訓渠縣作家 60 人次以上。四川文學編輯部在《2016 年四川文學增刊》設立了渠縣小輯專欄,專門選登渠縣作家的作品。

黃澤棟,他把辛勤的汗水和幸福難忘的淚水,也帶到了這秦巴山區默默地揮灑燃燒。

是的,黃澤棟實干苦干大干的無私奉獻,不忘初心,牢記使命的精神,沉沉地觸動了我靈魂的最深處。

有時我邊記錄,邊流下了激動的熱淚,或背處默默地懷不自禁地流下了熱淚,我和大田村人民一起真摯地感謝他。

日月如梭,時光荏苒,峰回路轉,春華秋實。

眨眼到了 2018 年 8 月,已經超期服役的退伍老兵黃澤棟,不得不離開大田村,離開這里的父老鄉親,離開自己曾經揮灑淚水和汗水的多情的土地。

這里,有他深深凝固的鄉魂。

夜幕漸漸地降臨了。我的這次采訪,純粹是一種緣,一種驚奇的發現和收獲,也該畫上圓滿的句號了。

初冬,秦巴山區的夜晚,陣陣寒意襲來,那滋味還真難受呢?

可我的心,像溫暖的火塘,朝著春天縱情地歌唱!

當我坐在回渠縣的出租車上時,我思緒萬千,心潮澎湃,一件件、一樁樁、一幕幕扶貧攻堅的人和事,不正是他們默默無聞、無私奉獻、抒寫青春和事業的出彩,釀造那甜美幸福的生活,平凡而偉大的剪影么?

撩撥著動人的心弦,吹響新時代奮進的嘹亮號角。

朋友,不瞞你說,我確實深深地愛上了大田村。

我愛這片土地上,長出的質樸和堅韌,長出的豐饒和渴望,長出的翱翔的羽翼,長出的最深情的眼睛。

致敬,像黃澤棟這樣千千萬萬的扶貧干部,他們在平凡的崗位上,做出了不平凡的業績,將鐫刻著共和國不朽的巍巍豐碑。

啊,播種太陽的人。

目前,大田村人民正在黨和政府的富民政策指引下,告別了絕對貧困,邁向了鄉村振興的新征程。

(李秀洋寫于 2020 年 12 月 21 日初稿,2020 年 12 月 29 日定稿。共計 10046 字)

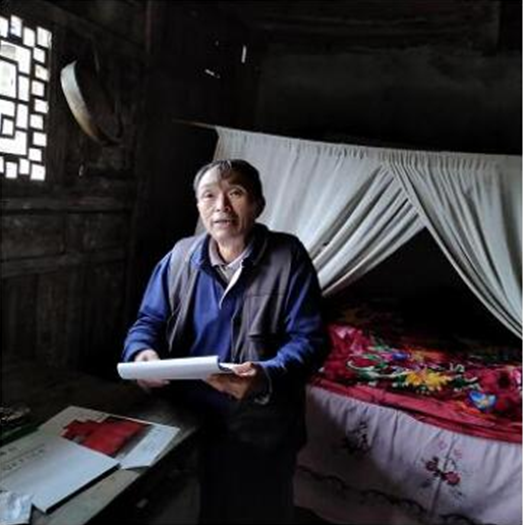

農民作家李秀洋在其居住的老房子里創作《播種太陽的人》

【作者簡介】

李秀洋,男,漢族,1964 年 IO 月 22 日生,中共黨員,四川省南充市西充縣占山鄉羅壩溝村六組(現曉陽村)人。1982 年不滿 18 歲開始文學創作。1988年 4 月,在《西充文藝》發表處女作《那一片紅霞》(短篇小說),1989 年 7 月,24 歲成為西充縣作協會員(當時叫西充縣文學工作者協會會員)。2O12 年 6 月 21日,47 歲成為四川省作家協會會員。曾任西充縣廣播站通訊員、《南充日報》通訊員、村團支部書記。從事文學創作四十個年頭,在全國丶省丶地丶縣級刊物共刊發作品兩百六十篇(其中,包括 2OO7 年 11 月,《華西都市報》發表紀實文學連載《草根兒》;2OO8 年 5 月 7 日在《成都商報》發表奧運征文《我寫奧歌心里甜》;2012 年 8 月 30 日,在《四川日報》發表征文《川報引導我走上文學路》;2O14年 9 月,長篇小說《鄉下人》被中國文史出版社出版,并收錄四川當代作家文庫)。2O13 年,歌詞《春天在那里》榮獲四川省首屆農民工文藝原創大賽優秀獎。2O18年,作詞的歌曲《神韻的都江堰》在都江堰市唱響。由此被都江堰市評選為《城市溫度人物》,榮幸登上 2O19 年都江堰市春節聯歡晚會舞臺,與廣大觀眾見面亮相。至今,其創作短篇小說 36 篇、中篇小說 2O 部丶長篇小說 1 部、詩歌 11OO首丶歌詞近 IOOO 首等,已共寫以上體裁及散文雜文等兩千多篇(部、首)。

純貴坊酒業

純貴坊酒業