施東來:“文”的定位與共鳴

——吟光《上山》的時代精神

編者按:

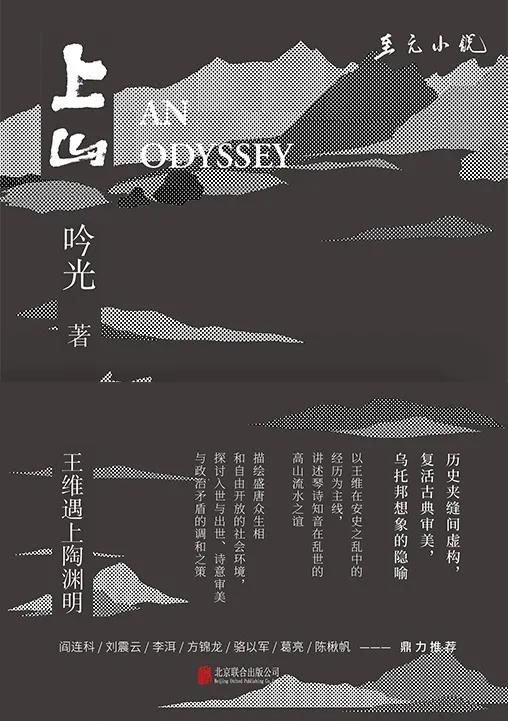

小說《上山》(2020)由北京聯合出版公司出品。作者吟光是90后新銳女性作家,香港作家聯會推廣主任,香港科技大學人文學院碩士,曾獲中國網絡文學年度新人、香港大學文學獎,入圍寶珀理想國文學獎,發表《造心記》《港漂記憶拼圖》等作品。

在其編撰的《哈佛新編中國現代文學史》的引言中,王德威對于“文”的定義,在回歸中國古典傳統的基礎上,做了相當程度的拓展,以期超越舊有的在現代文學學科建制范圍內發明的文學史書寫方式。與現代西方傳統中漸漸將“文學(literature)”與“文類(genre)”的研究慢慢整合重疊起來不同,“文”在中國古典傳統中從來都是一個廣義的,兼容并包的概念范圍。它涵蓋文飾符號、文章學問、文藝書寫、文化氣質、文明傳承諸層面,而這些層面在具體的文學操作中通常都是相互影響又相輔相成的。這樣廣義的,尚未被學科建制收編的“文”明顯超越了傳統文學研究注重的“文本-語境(text-context)”的二分維度,也的確更有助于我們在后現代多媒體的當代社會重新思考文學文化傳播的方式和意義。甚至可以說,如果中國要在二十一世紀根本性地建立所謂的“文化自信”,那么對“文”的重新發現和定位是不可或缺的。只有跳脫出五四運動這百年來我們對“文”的不得已而為之的,西方中心主義式的狹義化,范式化,某一種與中國古典傳統相結合的新“自我”才可以形成,之后才可以進入真正的立言立信的階段。

放置在這樣的時代語境中,吟光的新書《上山》可以說是將古典文明與現代文化相結合的一次啟發性嘗試。以傳統的現代小說概念觀之,《上山》無疑屬于古風歷史小說:作者以王維的生平軼事為原型,用古色古香的筆調勾勒出安史之亂前后詩人的人生起落和內心掙扎,并在敘事之余穿針引線地將王維的許多作品語境化和具體化,更于虛實之間勾勒出唐代文人墨客的交友圈。光是這樣錯綜復雜的情節安排,就已經需要作者對涉及的文化人物先做大量的歷史考證,而在此之上又要保持文字風格的統一性,著實是需要下功夫去雕琢的。然而我認為本書最重要的時代精神其實并非體現在這些形式層面,甚至也與故事主人公的個人生命歷史無關,而是在這樣虛實相間的生平敘事中個人對“文”的探索和這種艱難探索所能引起的穿越時空的普遍共鳴(resonance)。

要反思這種廣義的“文”如何囊括種種功能以介入個人的生命旅程,我們有必要回到中國第一部系統的文藝理論著作,南朝劉勰的《文心雕龍》中去尋找它的多面性。此書有云,“文變染乎世情,興廢系乎時序”,這無疑是在強調文學的時勢性,也可以說是肯定了文化介入現實政治的可能性;與此同時,此書亦有“傲岸泉石,咀嚼文義。文果載心,余心有寄”這樣頗具避世傾向的唯心主義論述,建議文人要如無拘無束的隱居者那樣,才能細細體會文章的意義。介入時事與隱居避世,看似矛盾,實為“文”之一體兩面,因為避世的欲望只有在看清時勢,甚至是介入無果后才會產生。如果沒有欲望的對象,也就無需“隱”和“避”這樣的動作。《上山》對這一辯證關系著墨頗多,書中王維的化身“云起”多次與陶淵明的化身“枯淵”邂逅,兩人的相知過程高起低落,由最初的仰慕到激烈的爭吵到最后的共鳴,不僅勾勒出主人公在時代風云中心態上的變化,也直接展現了作者對“文”的定位的多重探索。

在重現王維生平重要事跡并穿插其主要詩作的過程中,《上山》一書對唐代詩人朋友圈的想象大都在真實歷史中有跡可循,書中出場的文人志士,如杜甫,孟浩然,張九齡,玉真公主等,都的確與王維有過交集。但也有重要人物關系是完全通過小說的文體想象虛構出來的,比如基于詩仙李白塑造出來的“鹿陽”這一角色以及他病重后將女兒明月托付給云起的情節(現實中王維與李白有許多共同好友但尚無資料可以證明兩人有過交情,而基于兩人在當時的知名度和影響力,甚至有學者懷疑兩人不合)。而本書最重要的虛構成分就是穿越時空而來的陶淵明,也就是“枯淵”這個角色的七次出場。如果說王維/云起的“變”是整部小說的主要事件,那么陶淵明/枯淵的“不變”就是小說為了襯托這種“變”而設置的穩定參照物。

由于兩人都曾有過仕途又在晚年過上了清心寡欲的歸隱生活,加上他們流傳下來的作品中有許多描寫自然風景的詩歌,王維和陶淵明常常被現代人視為“山水田園派”的同道中人。但《上山》通過虛構兩人穿越時空的矛盾想要展現的,其實是他們兩人的“貌合神離”——雖然同遇仕途起落顛簸,兩人從一開始就有著不一樣的家族背景和責任,也造就了兩人處世態度的不同。小說通過云起母親,妻子,兄弟等不同角色交代了主人公從小遭遇家族衰落,寄人籬下的痛苦經歷,從而樹立起人物由家至國的集體抱負,也解釋了云起貫穿故事始終的濟世哲學。反觀書中枯淵的處世態度,與其說是超然灑脫,不如說是一種極端的個人唯心主義,因知世事無常故以飲酒為日常,置生計家業于不顧的同時更連累妻子兒女與其一同承受清苦貧窮的生活。就像宇文所安在《自我的完美之鏡:作為自傳的詩歌》中所提到的,陶淵明的田園詩歌通常都是有“我”的,詩人的聲音往往先于流水鳥鳴出現,于是后者反而成為他對世俗不屑的外化表現,即便是歌頌歸隱生活的恬淡,陶氏對自己人生旅程的理解到底還是消極的。這種不屑和消極的態度可以在《歸園田居·其一》(“少無適俗韻,性本愛丘山。誤落塵網中,一去三十年。”)和《自祭文》(“人生實難,死如之何?嗚呼哀哉!”)這樣的作品中窺見一二。對比陶淵明和王維的山水田園詩,可以明顯感受到“有我”和“無我”的巨大差別,一動一靜,一張一收。比如以下兩首,陶詩明顯動詞更多,景物的描寫是為情緒服務的,而詩人說理的欲望在說與不說之間反而顯得格外強烈,相比之下王詩則更符合《文心雕龍》中“文以辮潔為能,不以繁縟為巧”的原則:

飲酒·其五

魏晉 陶淵明

結廬在人境,而無車馬喧。

問君何能爾?心遠地自偏。

采菊東籬下,悠然見南山。

山氣日夕佳,飛鳥相與還。

此中有真意,欲辨已忘言。

山中

唐 王維

荊溪白石出,天寒紅葉稀;

山路元無雨,空翠濕人衣。

王維的其他詩中即使寫到人物,但人物也往往成為景物的一部分,而不具備超越景物的說教功能,比如《上山》中出現過的《終南山》一詩:

太乙近天都,連山接海隅。

白云回望合,青靄入看無。

分野中峰變,陰晴眾壑殊。

欲投人處宿,隔水問樵夫。

吟光在《上山》中讓二人成為某種穿越時空的知己,其用心與其說是讓王維“成為陶淵明的樣子”(自序,XI頁),不如說是借枯淵這一具體化的人物來展現主人公云起心中陶淵明該有的樣子。所以吟光為小說作的自序的第一句“王維覺得他活來活去都是陶淵明的樣子”(VI頁)的關鍵詞其實是“覺得”二字:主人公云起最后歸隱山水,重游枯淵生前在東籬山的故居,并在某種程度上成為了枯淵,但此時的枯淵已經過世,能真正引起云起共鳴的其實是他自己心中向往的山水田園大師的樣子,這個意義上的枯淵或是陶淵明,已經與歷史上的陶淵明和小說中出場過的枯淵無關。

曲調原是孤寂婉轉,卻聽云起單手一撥,弦音驟起,在“獨”字處悠揚地徘徊。 枯淵似是聽懂了什么,仰天嘯詠,擬狀孤雁落江畔:“原來公子成日只在詩文中逃避,卻不敢面對世間的真實!”

云起甩了甩頭,仿佛要甩掉縈繞腦海的煩憂:“但這京中的混亂局面于我有關,滿族家眷于我有責,如何放得下?”

枯淵高高挑眉,斜眼望他:“公子是不是把自己看得太高?這世上,誰少了誰會活不下去?”

云起聞言有些不快:“我不明白前輩這話的意思,難道非要人丟了官職、毀了清名,還要拋妻棄子、饑寒不自保才叫守節嗎?”

枯淵冷哼一聲,把話說得飛快:“吾生夢幻間,何事紲塵羈。但為守志,固窮又如何,拋妻棄子又如何!咳 咳......世間幾多未開智的愚鈍之人,何必相與,白耗了時日?更何況,公子月清風白,一代高潔真士,怎么也掉到加官進爵的錢眼里?”

這些日子連著發生許多事,云起本就心煩氣躁,如今被這么一激,終于惱火:“前輩說得輕易!難道忘記,當年你也曾經幾度入世,只是不幸被政斗波及,從此斷了仕途的念想罷了!何必如今擺出這副高節模樣,來展現爾等優越呢?”

枯淵猛然睜大了眼,一口氣差點沒喘上來:“你......說什么?”

云起傲起來也是不甘示弱:“難道不是嗎?”

老人盯著對方許久,仿佛不認得面前的人了。他猛咳數聲,終究悻悻離去。

對于枯淵來說,“高潔真士”面對“世間真實”的方法必須是先驗式的看破紅塵,脫離世俗,“傲岸泉石,咀嚼文義”也是“開智”的唯一解。與之相比,云起無法將個人的志趣凌駕于家國責任之上,也不相信完全沒有物質基礎的“高節”一定是“優越”的。兩人處世態度上的根本分歧,也體現在枯淵對云起為“文”的誤會上。枯淵認為云起“成日在詩文中逃避”,但其實《上山》呈現給讀者的詩文交錯的情節,恰恰讓我們看到王維/云起對“文”的運用是相當靈活多元的。一方面,云起在書中多處作文都有直接的入世目的,如他寫《獻始興公》給新任首輔宰相張子壽(86頁),就是為了在被貶之后重新回京打開仕途,這樣的文采不僅不是逃避,更是宏大的“動為蒼生謀”;而他在決定出世后寫作的《責躬薦弟表》也不忘將此責任托付于家人(279頁),延續家族仕途的同時又了卻自己濟世之愿。另一方面,即便是云起對時事有感而作的詩文,往往也在現實中產生了許多改變自己和他人命運的效果,如康氏亂政期間他作的《菩提寺私成口號》(257頁),經由明月抄錄,成為王政復辟后為自己平反的重要證據;又或是早年他為激勵李將軍寫就的《老將行》一詩,也讓對方頗受鼓舞,屢建奇功,成為一代名將。用書中人物幼麟的話來說,刻意也好,不刻意也罷,“詩歌真能撫慰人心,救人救世啊!”(265頁)

這次爭吵也是小說中云起和枯淵的最后一次見面,此后不久枯淵便抱病長辭,留下遺愿希望云起上山赴約,所赴的其實也是云起與自己的內心之約。所以小說并沒有給兩人真正和解的機會,他們在世時的交集始終停留在“回聲”的階段,而此后出現在云起想象中的枯淵已經是一種抽象的理念,是云起在委身偽朝,痛失親友后的抒情載體,就像“孤魂入夢話詩心”一幕中作為云起夢里的枯淵之魂坦言的(243-244頁):

“我原是數百年前一抹孤魂,因執念未了而游蕩至今......我是你,是鹿陽,是明月,是子壽,是少陵,是阿栗,是所有踏上這艱險世途卻仍心懷詩情的文人騷客,是任由胸中烈火燃燒生之快意的殉道者......但我也是花落,是草長,是小路盡頭的湖水,是天邊變幻的白云......縱浪大化中,不喜亦不懼......”

可以看出,死后的枯淵在云起的意識里早已化身為一種情懷。同樣具有棄絕俗世,歸隱山林的外化表現,云起最后的“上山”并非如枯淵之前堅持的那樣是為了放下而放下,而是在時移世易之后的一種自知之明,正如王維在《酬張少府》中寫道的,“自顧無長策,空知返舊林”(281頁)。與枯淵這位自命清高的前朝酒翁相比,最后陪伴云起一同上山的吟游少女明月,同為嗜茶之人,反而更能凸顯一種“共鳴”之中的世代傳承,用書中的話來說就是“兩個靈魂碰撞,發出錯落有致的鳴響”(285頁)。天下太平安寧,親友各得其所,是云起得以歸隱的前提,也是在這樣的情境中,他對“文”的理解和實踐才可以達到真正的隨性和超然,從而做到劉勰說的“綴文者情動而辭發”,最好的例子就是他在和明月上山途中作的《山居秋暝》,也是王維本人最經典的詩之一(284-285頁):

空山新雨后,天氣晚來秋。

明月松間照,清泉石上流。

竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。

隨意春芳歇,王孫自可留。

實然,通過穿越時空的邂逅和世代延續的傳承,《上山》所刻畫的人物之間的共鳴也好,回聲也罷,都是在出世和入世之間對“文”的定位的考問和探索。《上山》字里行間自然流露出的古色古香,都只是服務于這一具有歷史普遍性的主題,也是本書介入并反思當代社會人文發展的根本途徑。無論是歷史上請好友傳抄其田園詩作的陶淵明,還是書中自詡高潔獨立的枯淵,與新自由主義多媒體時代里頻頻在我們社交軟件中出現的李子柒何嘗沒有相似之處?他們對自然,山水,勞動,工藝等的呈現和贊美都是那么真實,卻又仿佛離身處俗世中的我們那么遙遠。也正是這份求之而不得的向往催生出的距離感,讓我們對他們心生仰慕,卻又忍不住質疑他們的作“文”動機。而《上山》通過云起/王維的故事要告訴我們的,正是這種質疑之不必要。換言之,“文”大于形,它當然可以是帶有強烈目的性,功能性的文化資本,同時也可以是自立于社會體制外的唯心和抒情。“文”的靈活和包容,正是《上山》這類立足當代,想象歷史的古風小說給新時代“文化自信”的樹立提供的另類思路。在文藝形式日新月異,經濟與文化資本之間的轉換復雜又迅速的當下,我們對文學的理解應該回到廣義的“文”中去找尋更多元的自我,心在則文在。用《文心雕龍》里的話來說,就是“心生而言立,言立而文明,自然之道也”;用王維的話來說,“文”既可以是博覽一切的“勝事空自知”,也可以是放下一切的“坐看云起時”。作為由這樣的多元角度發散出來的一次獨特嘗試,《上山》一書的時代精神就彰顯于作者對文化自信中“文”“自”二字的重新探討。

施東來

作者簡介

施東來,牛津大學英文系博士,華威大學翻譯與文化研究碩士課程兼職導師,于四五種國際期刊發表論文多篇,并編有《World Literature in Motion》(2020)。

純貴坊酒業

純貴坊酒業