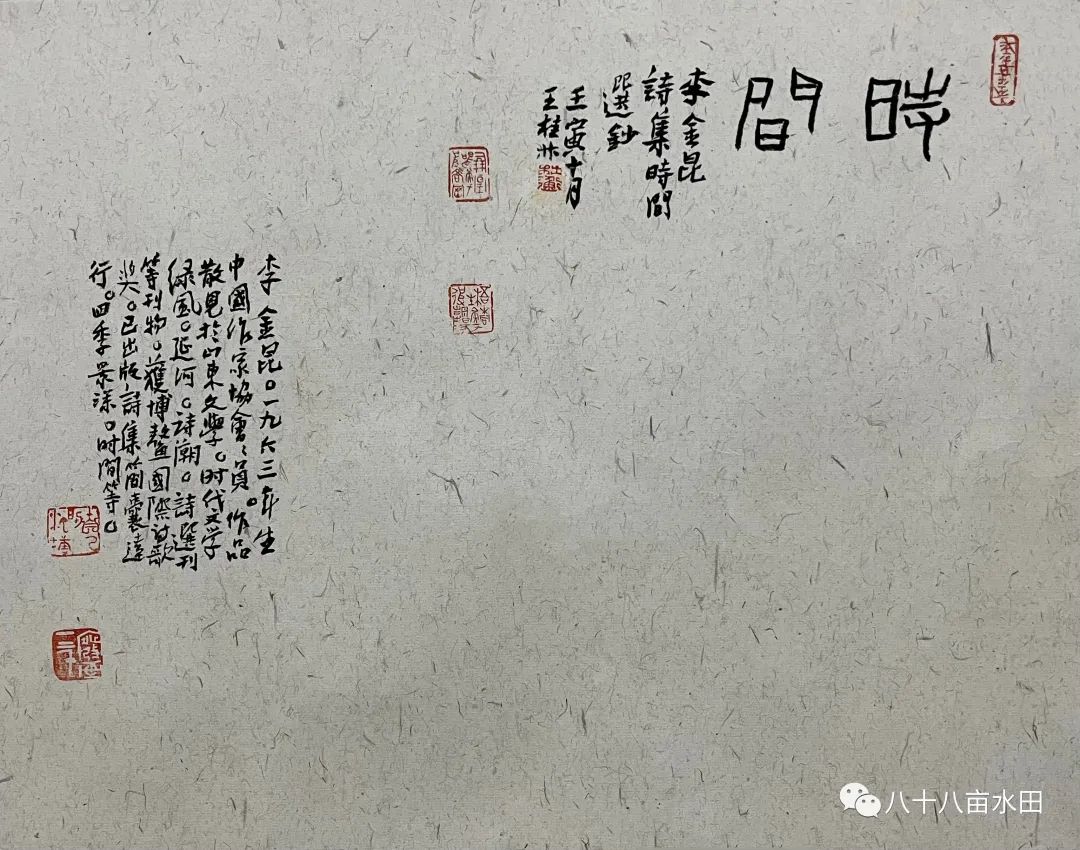

深情、惕醒而又微醺的唱頌與舞蹈

——抄讀李金昆的詩《時間》書法創作札記

作者:王桂林

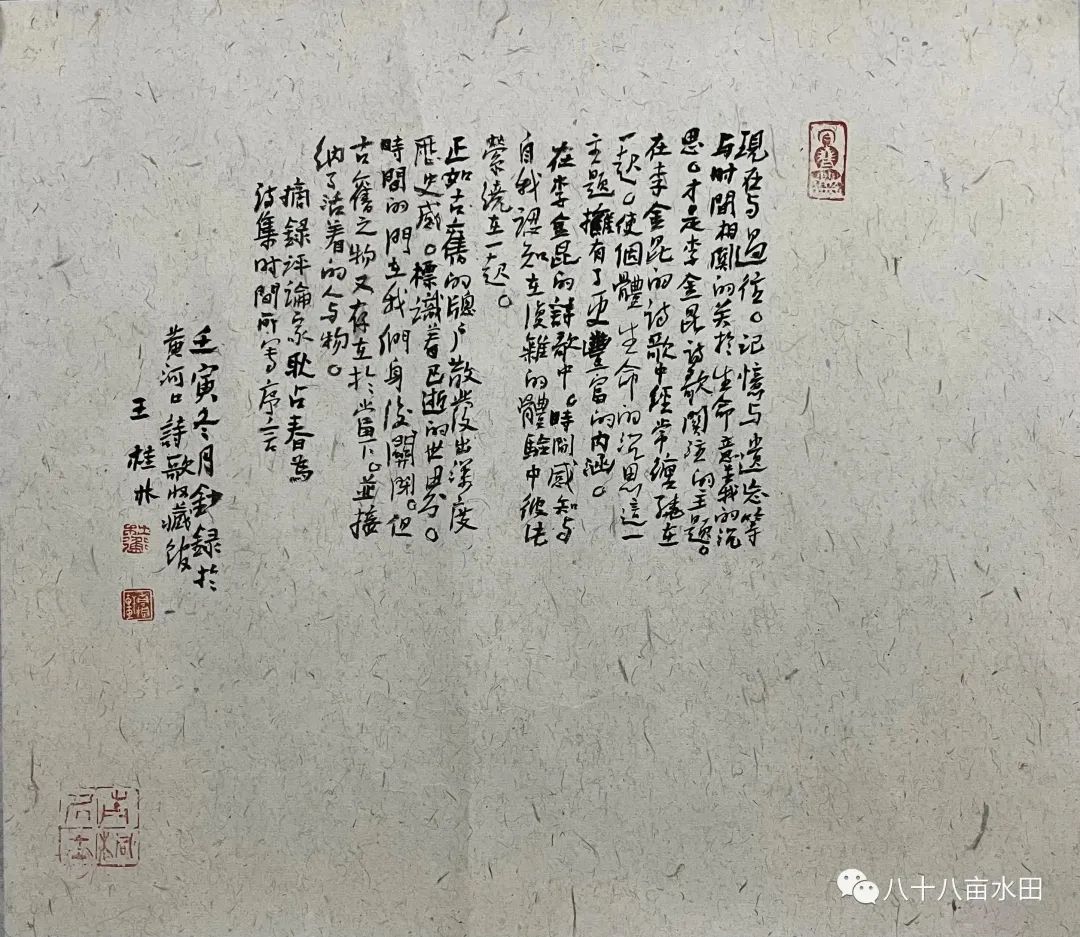

今天抄寫的詩是從李金昆2019年出版的詩集《時間》中選出的幾首。李金昆的這部詩集出版后,風華曾在東營的大益茶社組織過一個小型分享會。盡管這部詩集的出版,無論對于金昆自己,還是對于東營市的文學而言,都是一個遲到的盛典。但好事不怕晚,就像好酒不怕陳一樣。這散發著醇厚的時間之香的老酒雖然端上來已經三年了,但現在依然值得我借助抄寫,再慢慢地、仔細地品一品。

我和金昆同為東營市最早的——除了在建市之前就已經寫作的以劍華為代表的那些詩人之外——我們甚至可以說是東營的第一代詩寫者。金昆一直從事行政工作,并憑借他的才學、智慧和努力,取得了職業生涯的巨大成就。和金昆相識三十多年,我一直有意識地回避他的政治身份,純粹以詩友的名義與他往來。但今天,當我試圖述說他的詩歌的時候,卻又必須正視他的這一身份。因為一個人的詩歌就是一個人的生命史。他有著怎樣的生命歷程,就有著怎樣的憂喜和悲歡,有著怎樣的認知與思考,就有著怎樣的詩。

金昆一直顯身政壇又遠離詩壇。但他并沒有遠離內心的良知和對詩歌的熱愛。他從未放棄對于詩歌藝術的追求,而是一直悄悄磨礪他自己詩藝的鋒刃,不斷使其煥發出簇新的光芒。之前我曾讀到金昆的一組《舞蹈節奏》,獲得過一種意外的驚喜和閱讀的感動。那組詩是一種中年變法(或曰衰年變革)的書寫,功力深厚而不炫技,略顯慵懶的詠唱里深藏著躬身贊美的深情。這種中正平和的聲音在當代詩壇已經越來越少了。也許這就是他一直遠離詩壇囂鬧的好處。相較于詩壇泛濫成災的各種流派,他沒有陷入套路,沒有陷入過度的修辭和技巧,而是僅僅憑借他的深情、思考和深厚的語言功底,就使得他的詩寫更加深入內心,深入真正的詩歌。

縱觀金昆近幾年的寫作,和他的詩所呈現出來的氣象,我還不能,或者說還沒有資格,給出真正的詩學意義上的整體判斷與理論描述,那是專業評論家所做的事情。在此,我謹就對他本人的了解和在抄讀這些詩時所獲得的有限印象,粗略地記下對他的詩歌以及他作為一個詩人的部分感受。

一、底色:溫暖的持之以恒的深情與真摯。

2020年,我曾在風華的隨筆集《不辭懷抱》濱州分享會上,談到過風華的真摯,我說,“當包括我自己在內的大部分寫作者,還在實詞與假詞之間,在寫什么與怎么寫之間,在題材、體裁與修辭之間,徘徊,游走,斟酌甚至糾結(當然還有炫技)的時候,邵風華早已以他的誠摯、真實,貌似漫不經心的書寫,直逼文學的核心。”在評價金昆以及他的詩歌的時候,我也同樣無可回避的再一次使用到“真摯”這個詞。因為這個詞同樣是金昆詩歌的底色。因為詩歌,終究是抒情的產物。而真摯才是抒情最令人信任的品質保證。

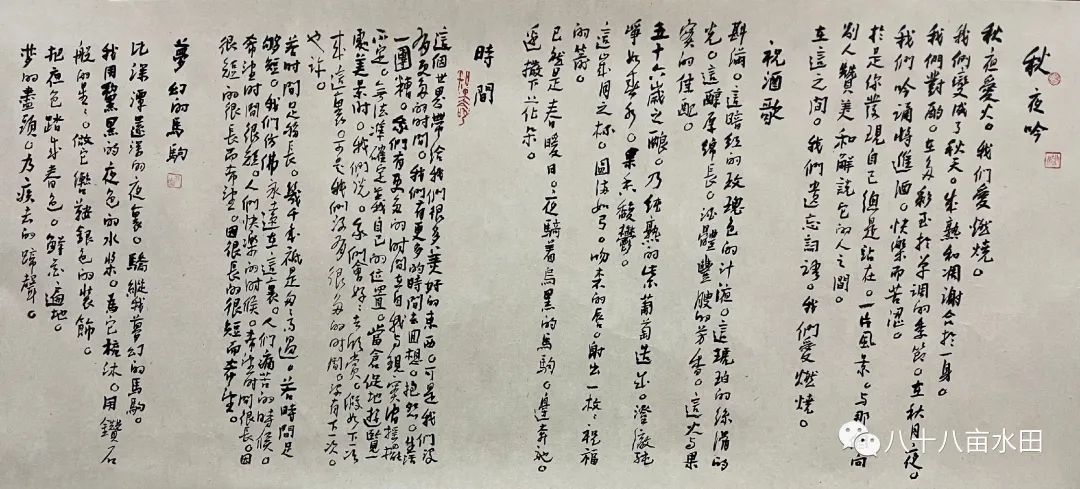

盡管金昆在政壇工作,長期目睹與親歷更大范圍的社會動蕩與變遷、混亂與進步,以及由此帶來的喜悅、不安和痛苦,但當他俯身寫作,反觀自身之時,卻永遠是懷著一顆赤子之心并發出真摯的溫暖的聲音。而且愈痛苦,愈透徹;愈透徹,愈真摯;愈真摯,愈深情;從而使他的詩歌具有了只有建立在真摯和深情基礎之上的詩才具有的動人力量,就像他在《秋葉吟》中寫的一樣,“秋葉愛火/我們愛燃燒//我們變成了秋天/成熟與凋謝合于一身”。

二、筋脈:時刻清醒警惕的命運思索與時代評判。

一個人的命運與他的時代密不可分,一個詩人的寫作永遠根植于他的命運之中。無論多少人自我標榜他的寫作是如何超越時代、超越現實、超越自己命運的,他的作品也會無可避免地顯露出他的命運與他時代的痕跡。這里有一個在哲學界和藝術界著名的“同時代性”問題討論。羅蘭·巴特對這個問題的概述有些絕對,他說“同時代就是不合時宜”。尼采呢,則試圖與其生活的時代達成協議,并且就當前采取一種立場。雖然他也說過,“這沉思本身就是不合時宜的”,但最后還是將他的“相關性”主張以及他的所謂的“同時代性”,置入一種斷裂和脫節之中。我比較同意和欣賞阿甘本談到的詩人的同時代性。他說,“同時代性就是指一種與自己時代的奇特關系,這種關系既依附于時代,同時又與它保持距離。更確切而言,這種與時代的關系是通過脫節或時代錯誤而依附于時代的那種關系”。他進一步說,“過于契合時代的人,在所有方面與時代完全聯系在一起的人,并非同時代人,之所以如此,確切的原因在于,他們無法審視它;他們不能死死地凝視它。”

金昆的詩歌寫作,當然是建立在個人命運與時代命運上的,他的這部詩集的題目更是一個人類命運的永恒主題,但他并沒有完全局限或拘泥于對個人命運與時代命運的闡釋與抒發,沒有沉陷在“時間一去不復返”的哀悼與感傷之中,而是既感念時間賦予他人生的一切價值,同時又時刻警惕著時間這把雙刃劍對于一切價值的絞殺與抹滅,并借助詩寫,詠唱、深思、反省,獲得文本與心靈的雙重平衡。“在比深潭還深的夜里/驕縱我夢幻的馬駒//我用黧黑的夜色水漿/為它梳沐/用鉆石般的星星/做它轡鞍銀色的裝飾。”(《夢幻的馬駒》)在這里,他的同時代性就既不是羅蘭?巴特的“不合時宜”,也不是尼采的“斷裂和脫節”,二是阿甘本的“審視與凝視”。他一方面深植于時代(或者時間)之中,從中提取出他個人的時間之蜜;另一方面又讓他的個人化寫作與他的公共性生活一直在保持著適度的距離,使他得以審視它,凝望它,從中獲取更深、更多的形而上的價值和意義。

三、肌理:秋日黃昏般沉靜的彌漫和流淌。

詩歌語言是詩人的名片,一個詩人的辨識度除了他的思想,最重要的還是他的語言特征。

和青春期寫作的浪漫和激情不同,金昆的詩歌語言帶有明顯的中年印記,不矯情,不做作,不疾不厲,有著秋日黃昏的沉靜與舒緩。他的語言是樸素的,干凈的,緊實的。由此構成的文本是沉穩的,可靠的。但這也并不是說他的詩歌語言就是陳舊的,缺乏現代精神的。在經典與先鋒,現實與超現實之間,他堅定地、踏踏實實地走出了一條他自己的詩歌語言之路。樸素然而飽滿,流淌然而醇厚。

他既繼承了中國古典以來混元古風,又努力借鑒吸收西方現代主義詩潮的優秀成果。他的點題之作《時間》就是一個有力的例證。“這個世界帶給我們很多美好的東西/可是我們沒有更多的時間//我們有更多的時間去回想、抱怨/生活一團糟/我們有更多的時間在自我與現實間搖擺不定”。從這種不加修飾、脫口而出的句子中,我們甚至看出了《古詩十九首》的影子。“生年不滿百,常懷千歲憂。晝短苦夜長,何不秉燭游!”而從他的涵詠的語言流動方式上,我們又似乎聽到了艾略特《阿爾弗瑞德·普魯弗洛克的情歌》的余韻。“呵,確實地,總會有時間/看黃色的煙沿著街滑行,/在窗玻璃上擦著它的背;/總會有時間,總會有時間/裝一副面容去會見你去見的臉。”

四、意味:不時顯露的迷人的微醺與搖撼。

克萊夫·貝爾說,“藝術是一種有意味的形式”。詩歌作為一種藝術,有意味才能構成藝術,才是藝術之所以成為藝術的唯一不可或缺的保證,形式和內容還都在次要或者次次重要的位置。而意味,又是最難以用語言描述的東西,所謂只可意會不可言傳是也。所以我在這里僅用微醺這個詞來試著評述我所感知到的金昆詩歌的意味。

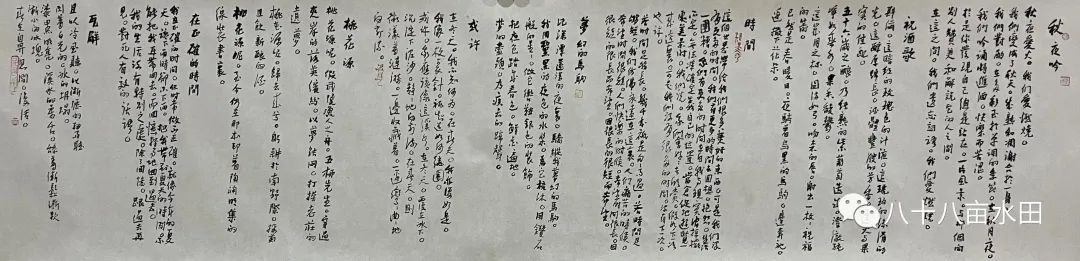

且先讀一首金昆的《祝酒歌》:“斟滿/這暗紅的玫瑰色的汁液/這琥珀的絲滑的光/這醇厚綿長、酒體豐腴的芳香/這火與果實的佳配//五十六歲之釀!/乃純熟的紫葡萄造成/澄澈純凈如春水/果香馥郁//這歲月之杯/圓滿如弓/吻杯的唇/射出一枚枚祝福的箭//已然是春暖日/夜騎著烏黑的馬駒/邊奔馳/邊灑下花朵。”

喝酒的人都明白,微醺,是飲酒的最高境界。喝的不夠或淺嘗輒止,沒喝出酒的滋味,則會覺得不夠過癮,心有憾言;喝過了頭,喝高了,要么則會超級亢奮,言行失度,要么神志昏迷,糊涂不堪。微醺就是介于這兩者之間的一個最為恰當最為合適的節點。在這個狀態下,細品酒中三昧,盡享人生歡喜,足夠沉醉同時又足夠清醒,微微搖晃同時又十分堅定。金昆的詩歌,就時常處在這樣的一種狀態。有一個人突然登上峰頂時的眩暈與滿足,也有一棵老樹遭遇雷暴時的狂喜和矜持。如是狀態下他選擇的語詞和語詞與語詞的激流所表達的意蘊——或者反過來說,被語詞和語詞與語詞的激流所選擇的他——便有了“一種和諧的足夠的光亮與微妙的昏暗”(波德萊爾《巴黎的憂郁》),其文本便有了值得我,值得讀者——當然也包括金昆自己——一再涵詠、反復品讀的資質、期待與可能的迷人意味。

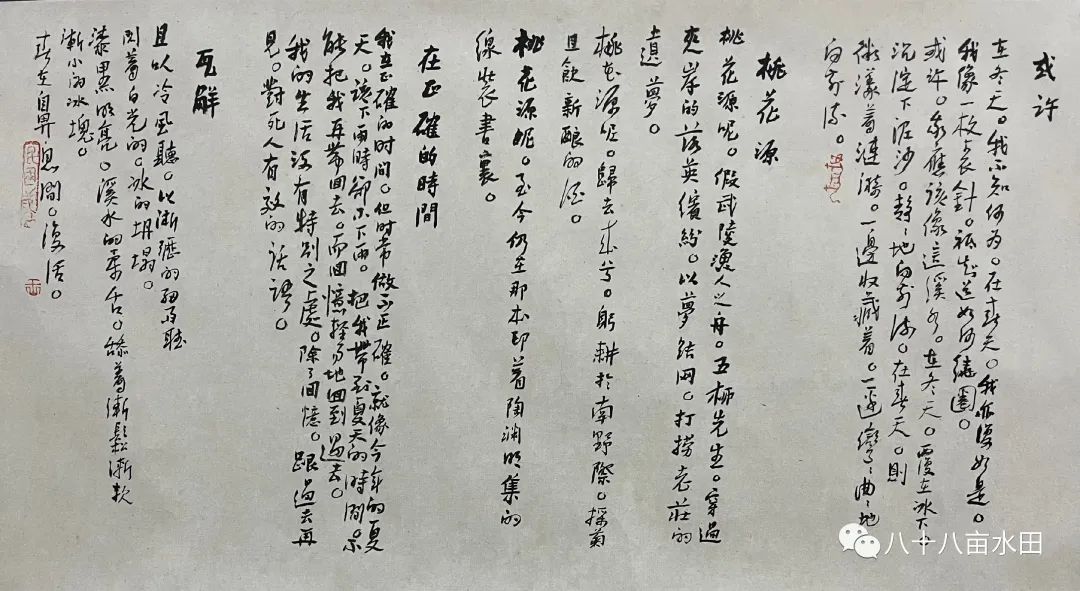

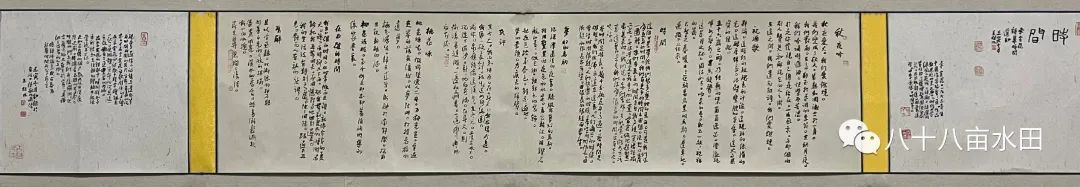

如果用空間和時間二元法區分所有藝術形式的話,詩歌和音樂一樣,無疑都屬于時間的藝術,盡管有些詩在視覺形式上也有意實現它的空間性。書法也一樣。從構成角度看書法自然屬于空間的藝術,然而單從書寫的過程看它仍然是屬于時間的,是時間藝術在空間的展開,而書法形式的長卷則既是時間的,也是空間的。所以我在選擇抄寫金昆的這些詩時,自然選擇了長卷的形式。我希望我的書寫和別人的觀賞,都能夠在時間的推移中,“一邊收藏著/白云、飛鳥、盛開的花/一邊彎彎曲曲地向前流。”(《或許》)就像金昆的詩一樣。

2022年11月29日,于黃河口詩歌收藏館

王桂林簡介:王桂林,六十年代出生,八十年代開始寫作。曾獲首屆漢城國際詩歌獎、第四屆中國長詩獎、第二屆博鰲國際詩歌獎、第五屆卡丘沃倫詩歌獎、第六屆大河詩歌雙年獎。受邀參加羅馬尼亞薩圖馬雷國際詩歌節和古巴哈瓦那國際詩歌節。著有詩集《草葉上的海》《變幻的河水》《內省與遠鶩》《新絕句:沙與沫》《嚶鳴集》《柏林墻與耶路撒冷,或曰詞的喜悅與困擾》《移動的門檻》、隨筆集《自己的池塘》、楹聯書法集《年課》等。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業