【在線看詩畫】張奕詩畫展

張奕詩畫展

張奕,中國詩歌學會會員,山西省作家協會會員。現供職于長治市文聯。作品以詩歌、散文為主。作品發表于《詩潮》《中國詩人》《上海詩人》《詩林》《大河詩歌》《鴨綠江》《海燕》《當代詩人》《山西文學》《黃河》等報刊雜志。出版詩集《仿佛的清歡》。曾獲第四屆中外詩歌散文邀請賽一等獎;第四屆《當代詩人》十佳潛力詩人榮譽稱號;第七屆中國白天鵝詩歌獎實力詩人獎。其詩歌、散文收錄多個詩歌、散文選本。

《我與詩畫》

當朋友向他人介紹我時,常說這是詩人張奕(已經開始臉紅),并非因為當下的詩人被認為是人群中的另類而羞于承認,而恰恰是因為作為一名詩人的真實性和純粹性尚難企及,況詩壇紛紜令人眩暈。盡管如此,我還是盡量以詩人的姿態跋涉,陷在光怪陸離的生活里,也盡力真實、盡力純粹、盡力純善真摯,盡力保持痛感和對美的敏感,用真誠和脫俗的心從蕪雜叢生的生活里提煉美和詩,提煉生命的露華和奕采……生活不如意十之八九,而詩歌讓我能夠在抵抗孤獨的時候更加享受孤獨,用文字與世界對話,這便是我生命的隱秘之夢。

依稀小學三年級時,我參加了長治日報社舉辦的“寒假一日征文”和“暑假美術作品比賽”并獲了獎,也許這些獎項在我幼小的心靈里埋下詩畫的種子。隨著學業、工作和生活的日益繁重,詩畫離我的生活似乎越來越遠,我每天像陀螺一樣,圍著生活的必要和瑣碎打轉,直到有一天當我再拿起筆記錄生活,描繪心情的時候,才發現,詩情與畫意根本不像我理解的那么膚淺,除卻美好的一面,生活里的落寞和憂傷,急流和險峻,甚至越來越卷的某些秩序、前行時的彎道、不如人意的遭遇也會經時間的醞釀和發酵,回饋我另外一份收獲。這些閱歷皆可成詩,亦可入畫。很多時候,我們的眼睛、雙手乃至心靈都用來瀏覽、搬運和揣度,而詩畫、藝術讓我重新學會凝視、擁抱和思索,讓我從生活的緊迫中抽離,重新內省生命、觀照內心,為自己存儲一份實實在在的寧靜和悠然。

生活的蹺蹺板,時而感性高懸,時而理性落地,接納自己的不完美,接納生命中的疤痕,并且讓這些疤痕抵抗生活的銳利。這些默不作聲文字和色彩,能夠維護我內心的那一寸柔軟和清澈,也能夠鏈接起那些不完美的生命體驗,被詩畫轉寰為“竹杖芒鞋輕勝馬”的快慰和那份來自“山頭斜照卻相迎”的浪漫……

詩與畫:互為知音,意味深長

——讀張奕詩畫有感

李犁/文

我一直認為會譜曲、寫詩、繪畫是世上少有的三種天才,其中的神來之筆,必是上天的賜予,而非人力而為。張奕既能寫詩,又能繪畫而且是油畫,顯然有別于常人的稟賦,受到了藝術女神繆斯的特殊眷顧,所以她很靈慧,幾乎無師自通,從一位醫務工作者蛻變為優秀的藝術創造者。天生的敏銳力和審美力,讓她總是在大家熟視無睹又雜亂無章的事物中發現詩意和美,并用情感將它柔化并顯現,讓人為她靈犀的感覺和創造力驚愕和震撼,同時有一種深深的感動讓情感傾斜,心靈搖撼。這也說明她的詩和畫非常真誠,每一首每一幅里都有情感在流動,甚至井噴。這讓她的藝術作品都很結實和深沉,有了心和源頭,而不是耀眼卻無根甚至曇花一現的泡影。我把這看成她的詩品、畫品,更是她的人品。

所有的藝術都是心靈的曝光,情感既是引爆點也是歸宿,而真誠和真實不僅是創作者的態度,更是藝術作品的成色和能否感動和啟蒙人心的關鍵。張奕做到了,并非刻意而是本色。這在她的詩中更為直觀。比如她寫父親以及親人那些詩,輕靈中讓人頷首,美感里讓人心痛。僅以《時差》為例:“2021年,最后一天/我給在護理院的媽媽打了電話/給遠在江蘇的公婆打了電話/給上大學的女兒打了電話//緊接著,給住院的閨蜜打了電話/給親愛的朋友發了信息/給尊敬的師長送去祝福//爸爸的電話/我猶豫了一下沒有撥/不知道此時/天堂是白天還是深夜”。

好的詩就是這樣脫口而出,然而說著說著,就會讓你淚流滿臉,或是欲哭無淚。就像漫不經心中突然有很銳利的東西頂上了咽喉。顯然張奕不是在寫詩,而是用一種分行的文字在釋放內心堆積的洪水,那洪水淌過的痕跡就是詩,帶著她心靈的溫度和情感的力度。她的詩就像一個火爐,讓大雪紛飛中流浪的人找到了溫暖和依靠。她不是一個在寫作上有野心的詩人,她寫作是因為她需要一種方式來支撐自己,來給自己減負,或者將自己帶向憧憬卻不能抵達的遠方。但是她是懂詩的,就像剛才這首詩,前面那些鋪墊就像慢慢地打開書,最后圖窮匕首見。看似技巧,其實就是她真實的心情,是讓人不能放下的愛。而且越真實越讓人感動,那一片孝心潤濕詩行,隔著屏幕,我們也被感染。

所以,深情、感恩、善美,是她的心,更是她的藝術內核,包括她那些千姿百態的油畫。但是在審美方式上她的詩是從虛到實,美術作品則是將實虛化,讓畫面有一種夢境和幻境。顯然她畫的不是看見的,而是心里經常出現但從沒看到過的風景。這就是心象,也是靈像。但她沒有讓潛意識和來去無影的靈覺過分地亂竄,而是限制和規范它們,且美化它們,并在它們身上寄托進自己的夢想和愛情,讓畫面諧美,努力在天地之外別構一種靈奇。透露出她內心盡管多么狂野,最后還是要規范化和秀麗化,更要理想化。比如那幅《日出》整個畫面是紅色的朝霞在奔瀉,一個女子迎著朝陽在狂走,后面是一個緊緊跟隨的小孩。那是按捺不住的激情催促著他們的內心和腳步,讓人想到追求理想抑或是愛情的急切和熱烈。整個畫面有了動感,也有了心跳的感覺,有了活力和生命力。還有《等待》,彩云大塊大塊地砸了下來,還有疾駛的公交車和動態式的藍黃白,讓那個作為畫眼的小孩有了飛翔的感覺,有了一切都不遙遠,一切都不會落空的預兆。這就是希望,有希望等待就永遠不是無效。還有《晚秋》鮮艷的大地也是道路上,一對年老的男女挽著手,他們凝視著對面的天空,久久佇立。這是又一種等待,里面有歲月、回憶,還有來不及的傷感和不確定的未來,但既然敢于面向光,而且光越來越亮,說明希望還在他們心里,畫有了暗示。

不用更多的舉例了,她所有的畫作都是詩,都有動人的喻義、美妙的韻律,有寧靜中的動,動中更深刻的靜穆,更有讓人心靈翻騰的感動。這就是詩的意境和詩的創造力和沖擊力。詩與畫有了融合,有了共同的靈魂。詩與畫互為鏡子,互相映照,互為知音,互相靜默又意味深長。

(作者系著名詩人、評論家、《深圳詩歌》主編)

如果詩畫中有悲憫

——小議張奕和她的詩畫

劉詠閣(老墨)/文

一

張奕是個才女,藝術上的多面手。

我認識她是四年前在黎城一次詩歌采風活動上。那天一眾詩人到太行山追思過往,當人們在一處且錯落且開闊的巖石灘上小憩時,不知誰悠悠然吹起了口哨名曲《斯卡布羅集市》。清亮的哨音在峽谷間飄蕩回響。作為一個頗有自信的口哨愛好者,那一瞬我暗自佩服,覺得這口哨吹得比我更專業。循著聲音看過去,原來吹奏者竟是個姑娘。身段高挑,梳個馬尾辮,面容姣好且溫和,直覺是美女世界秀外慧中的一類。此刻她已然也進入了一種表演狀態,努著朱唇,很自信地將人們帶入她的樂曲中,相應的身體語言也得體大方。我是個參與意識很高的老頭,面對這場景不會僅當聽眾的。當然,人家姑娘也給面兒,我們“對飚”了幾個曲子后還主動跟我合作了一首《喀秋莎》。當時的場景和情境讓我很有“高山流水遇知音”的感覺。

那天我是以粉絲的心態請求加她微信的,也知道了她是長治市文聯的中層干部。后來雖沒機會再見面,但我們卻成了手機上的忘年交。慢慢對她的了解也多了,知道她還有很多本事沒露呢。而她從醫到文的跨界經歷也給了我更多在手機上叨擾她的理由。

老朋友大都知道,之前上帝點著名要帶我走,雖然幾經周折沒走了,但身體的元氣大傷。知道張奕有過從醫的經歷后,但凡醫藥上不清楚的事兒我都會沒時沒晌地向她咨詢。一時間感覺這丫頭就是我的命中貴人,她古道熱腸,樂善好施,有悲天憫人之懷。幾年來不計回報地幫我尋醫問藥,甚而給我發大段的微信,鼓勵我堅定和病魔斗爭的信心。我一直感激她為我推薦的針劑和偏方,療效顯著,幾年了,我天天在用。

文明的演進速度并沒有帶動地球人人性趨善。客觀地講,世風日下,人心不古卻漸成慣性。這與階層無關,與職業無關,與年齡無關。

一個受人矚目的才女,一個不吝于布施大愛的人。這兩者是不是矛盾,亦或該不該統一,我沒論證過。但顯然在張奕身上它們是統一的。我以為這是她獨特的人性品質和藝術家品質的本真。單就藝術家人群來講,有她這樣品質的人其實不多。

這次長治民盟要為張奕辦“詩畫云展”,我替她高興。正好她也邀我寫點文字,聊聊她的詩和畫。雖然字數上有限制,千八百字吧,但聊她的詩畫,強調格式不如想到哪兒說到哪兒,因為她做人真實,作品自會帶真味,追隨她的語境最好。

二

這幾年我和張奕在藝術上沒少交流,涉及的體裁和題材也很多樣。而有關詩歌、繪畫的話題最多

詩歌與繪畫是張奕重要的表現體裁,她自己也覺得對這兩個領域的情感傾斜度更高。她說過:“詩歌與繪畫能互為延續我的立意構架和形式表達。即便在形式與內容的融合關系處理上,也有近似的情緒慣性和語言互借沖動。所以我可以右手畫畫兒,左手寫詩。”當然了,她后邊的話純就是我們聊天的語境關聯詞,有調侃意味。但也強化了她對詩與畫相互關系認知和理解的自信和快感度。某種意義上,她的話也是對自己詩歌、繪畫風格質地和形象特征的概述。借用北宋郭熙話就是“詩是無形畫,畫是有形詩”。當然,我如此歸納她未必認同。因為很多時候我們的審美依據和審美結論并不都一致。況且也會有線上觀者表示不屑:張奕的詩歌是現代詩歌,張奕的繪畫是西畫語言,你的歸納囿于華夏傳統,似不搭調。限于篇幅,我不作解釋。但要說:“詩畫同源”同在立意的構建過程,同在對審美對象取舍、往復、破壞、重建等等關系的梳理和形式配置構思方式。張奕不僅不排斥,且諳熟傳統藝術形式與內容的審美理念和形式規范,同時她詩畫作品的精神和情感色彩仍然是中國范兒。如此,她也才能說出上面的一席話。就著這個語境,我再找補幾句:一百年前的不說了,往近了看,即便北島、舒婷這樣的朦朧派詩人,以及賈淺淺這樣的屎尿屁詩人,有誰有完全突破了古典漢詩的思維慣性。而中國百年來最優秀的油畫家如徐悲鴻、靳尚誼、陳逸飛、艾軒等人的作品仍然被西方評論家界定為“中國式油畫”。這是客氣話呦!

三

張奕的詩歌形象與她的人格審美互為映照。

首先說,她的色彩和語言并不媚時。她也沒覺得藝術家若都保持《思想者》的姿勢會帶給人奮發的力量。她始終清醒著自己的純粹。

當然,這與她一以貫之的審美探索與人格慕求緊密相關。

現如今網絡雖然成就了很多詩人“藝術家”,但是同時,也出現藝術格式化的問題。而張奕始終保持著自身的純粹性,真實性,她在文化積淀的滋養下,一直保持獨立的、清醒的人格和藝術風格。無論詩歌還是繪畫,都有她一以貫之的表現手法。她的技法不見得多完美,但是她始終在自己的信仰和審美范式下不趨從,不媚俗,保持著自己的清澈。

張奕的詩歌清新,清澈,清醇,似有畫面的觸摸感。張奕的繪畫有明朗的詩性審美和情感軌跡。正所謂詩中有畫,畫中有詩。林泉丘壑,自在心中。

想必她有自己的桃花源,有自己對生命、歲月、愛的感悟,以及對美好的執念。也因此,她詩歌中的情感表達很率真,也很自我。既有略施粉黛的細膩婉約,也有大樸不雕的純粹暢快。在她那首《我的最人間》里,最能體現她的這份婉約兼具暢快的淋漓表達:“世間仍有很多至純至真至情至性需要開采/最人間的風物也許從來不會大張旗鼓/總是低沉地擊打靜默或者喧囂/”這些詩句都很典型地呈現出張奕內心的繁華錦繡和不事張揚的悲憫。這也源于她在藝術的學理上有自己的深入思考,其次在藝術語言的表達以及藝術手法的表現上有著清晰的追求軌跡和獨立的價值判斷。

同樣在繪畫中她把詩性審美和悲憫情懷貫注其中,任其恣意流布。

她的組畫《浮沉》《卷和釋》盡管從畫面看與悲憫無關,但是,深入其中,仍能捕捉到她內心的悲憫情懷,這種悲劇性的力量恰恰令她或者觀者在強烈的視覺沖擊下,從暗沉和內卷中劃出來一葉方舟。大面積的留白,正是她或者人們在擁擠嘈雜的現世里尋找的出口,那里還有很多未知的,令人能涂抹的、遐想的、或者背棄的空間和未來。這正是張奕悲憫過后生成的一種站立的姿態,而這種姿態,也正是我們行將泯滅的人格操守。

讀罷張奕的詩畫作品,不難發現她作品中敞開的,亦或隱喻的胸襟里不僅有清苦,有愛憐,更有泛著大仁大愛的悲憫。清歡最是人間味,長隨日月釀花香。

她的悲憫情懷是以對苦痛的刻骨體驗;對歲月的屏息傾聽;對生命靈魂的博觀圓照澆筑而成的。她的悲憫情懷不是悲劇精神,而是一種闊大的博愛和人格的內省。

一個有悲憫情懷的藝術家自會借助藝術語言向世人傳達純粹的人性價值;敞開愛的懷抱;釋解真善美的本質。這或許關乎藝術的社會功能,卻不會被藝術的名義挾持。

最后我想說:張奕的多才多藝不是傻學傻練得來的,源自先天的稟賦和后天進取的自覺意識。藝不壓身這個老詞兒,被她在多個藝術領域成功詮釋著。即便有“能者多勞”的困擾,她也樂此無怨。作為藝術家,她有豐厚的文化積淀;有反省和體驗生命苦痛的自覺意識;有迥異于常人的思維模式和思想維度。

(作者系著名畫家、詩人、書法家、對外經貿大學副教授、原藝術中心主任)

作品展示

張奕詩作:

驚蟄

春寒料峭

日子仍蟄伏于潦草單調

你翻山越嶺,從崎嶇的光陰里

帶來鏗鏘的問候

驚醒我沉悶的存在

循著你乍暖還寒的呼吸

隱秘插上翅膀

破土而出的詩意被生活拔節

春潮漫過心田

一縷新意,在漫漶的蒼灰中萌動

蟄居的心事開掘春光

也會在荼蘼的寒意中,喟嘆

光陰的故事

桃花在雪中妖嬈

成長從疼痛里發芽

在通往春天的原野上

犁一畝松軟的等待

種植繽紛的夢想

聆聽春暖花開

觸摸遠方

陽光斑駁,落葉鋪滿秋天

淡出喧囂,走進鐵軌交錯的荒原

用意念完成一次和遠方的對接

時間落在鐵軌兩側,從不言說過往

只把心事放逐風中,結成銹色的云煙

我的想象比鐵軌延伸得更長更立體

在目光不可及的地方

有一抹藍比秋天更高,比遠方更遠

這些年,遠方是一個用舊的詞語

卻始終暗含新意

像一朵司空見慣的云,游弋在天邊

我經常在茍且壘砌的圍墻里凝視它的飄逸

想象遠方是一首舉重若輕的詩篇

在軌道上發呆或者行走

無疑是這個午后最愜意的虛度

我坐在枕木上,就仿佛坐在了遠方

晚禱

父親和人世的關聯

需要一根氧氣管兒

他的夢,經常

從兩平米的病床墜落

摔得粉碎

這些日子,他總說

夢見在廚房做飯

傍晚來看他,他睡意沉沉

我靠著床沿不敢出聲

深長的呼吸拽著我的祈禱

真希望這次他能吃上親手做的面條

哪怕是在夢里

四月

小時候,我只在四月放紙鳶,編花冠

把小女孩的心思疊成紙船飄啊飄

上學時,四月里塞滿幾何和物理

我困在方程式里,等著下課鈴聲來救贖

后來啊,四月里長出憂傷和甜蜜

我一邊哭泣一邊愛

現在,春天的墻角垛滿流云和嘆息

父親連最輕的一朵也握不住

在四月的早晨,從我眼前靜靜地飄落

時差

2021年,最后一天

我給在護理院的媽媽打了電話

給遠在江蘇的公婆打了電話

給上大學的女兒打了電話

緊接著,給住院的閨蜜打了電話

給親愛的朋友發了信息

給尊敬的師長送去祝福

爸爸的電話

我猶豫了一下沒有撥

不知道此時

天堂是白天還是深夜

母親的電話

二十四小時開機

專為母親開放的綠色通道

母親的電話向來簡單

無非是回家吃飯

姨媽的干兒子來看她

這個伯伯生病

那個阿姨去世

有時半夜或者凌晨打來

母親的喘息時斷時續

無助的聲音撕裂夜色

撞擊我驚魂未定的心

到了這個年齡

害怕接到母親的電話

更怕接不到母親的電話

如何將一場雪和鐵器關聯

雪下了一層

薄的還能透出青磚的歷史

這座宅院老了

老的連墻垣的經絡都斑駁起來

一些用舊的詞語,仍然

描繪不出這份舊的光景

這里的鐵器也上了年紀

不比這座宅子年輕

鐵器上鑄著盛典、戰爭

農活,也許還有炊煙和舊式愛情

如今,它們躺在這里

供人端詳

時不時會引發一場唏噓

一段輝煌,一曲落寞

一叢翠竹染綠空氣

地氣在一寸一寸增長

加深記憶的溫度

墻頭那抹火紅,獨飲清寂

讓這黑與白交織的滄桑

生出溫柔的氣象

雪,薄如蟬翼,落紙荒涼

鐵,硬冷厚重,擲地有聲

如何將這場雪和鐵器關聯

這黑的鐵,白的雪

需要歲月相接

將它們的冰冷,揉進

懷舊的情緣

長風寂寂,穿透思緒

此地無需錦繡

這黑色的,久遠的憂傷

只消慢慢反芻

然后讓淚水結晶

凝成雪花

覆蓋在念舊的心上

白白的月亮,在我們頭頂微笑

暮春的晚上,白白的月亮

在我們頭頂微笑

四周靜謐,野草浮動

童年的山村在你眼里蕩漾

奶奶的數落輕輕砸在頭頂

她的小腳踩著上世紀的清歡

從你的嘴唇飄進我的耳蝸

你的回憶,樸素的沒有一點兒顏色

生怕那些帶著色彩的詞語

凌亂了小村的白月光

可是,你的眼里波光瀲滟

仿佛那些清苦的日子

在蔓延錦繡

這是奶奶的絮叨織就的夜色

你陶醉在往事里

我陶醉在你敘述的陶醉里

天這樣藍,我只看見你

天這樣藍,找不到云的訊息

凜冽從你的笑容里提取蒼涼

比起滿頭霜雪

內心的那份純

才是這個季節獨有的色調

你的凌亂和憂郁沒有擾亂藍的秩序

正如此消彼長的痛從未躲閃過生命

這是在午后長街的拐角

呈現的詩意

天這樣藍

我只看見你

數年之后,我依然記得那天早晨

驟雨初霽

云彩把記憶掛在天空

山里的鳥鳴喚醒晴朗

我們也學著鳥兒放飛哨音

清脆滑落,開懷彈起

蔚藍的長音繚繞秋的清遠

很多時候,當我坐在生活的背面

用淚水浸泡暗夜的灰燼

你與樂觀攜手奔跑的樣子

常常饋贈我一個鮮活的黎明

數年之后,我依然會想起那天早晨

你的笑,掠奪了藍天,掠奪了山崖

掠奪了生活拋擲的慌亂

直到今天,見過許多如畫風景

都比不上那天早晨

你對著大山的微笑

尋常一聲咳

這個春天,我不敢大聲咳嗽

我把即將噴發的咳嗽摁進衣袖

用盡氣力夾扁一個渾圓飽滿的咳嗽

尋常的日子過得無比尋常

連咳嗽都那么拖沓冗長

可是這個春天,咳嗽像一聲警報

拉響恐慌,拉開我和平靜的距離

突然發現

曾經肆無忌憚的咳嗽

就是一聲幸福的爆破

我的最人間

你說,人間至美不可能尋遍

可這羸弱的雙足,在促狹的空間里

總想走進美和奇跡

比如今天下午,我抬頭看天

看云層漫過天際,和你那里的天遙相呼應

好像我們抻展的天空,懸掛起藍色的憧憬

你說,人間至文不可能寫就

可我依然會抬高視點,捕捉靈感的光源

并撿拾細節和片段,鏈接起酸甜苦辣

無論哭泣還是歡笑,都蘸著愛情的色調

任憑時間的風雨濃縮成一串省略號

在和生活對峙的遠方,仍能存放夢想和悸動

你說,人間至曲不可能聽盡

可我仍會將陽光落在草地的聲音單曲循環

把夜色覆蓋下奔騰的喘息放進收藏夾

用這些窖藏的原漿,在一個虛度的午后

斟滿你的酒杯,撩撥萬古柔腸

醉臥紅塵君莫笑,飲盡有限的時光

回味無窮的愛與哀愁

世間仍有很多至純至真至情至性需要開采

最人間的風物也許從來不會大張旗鼓

總是低沉地擊打靜默或者喧囂

就像寫這首詩時,流淌的清歡

沒有任何準備和蓄謀,卻是我

行走半生的人間至味。悄悄降臨

舊物

翻出陳舊的光陰,凋謝的年華

被記憶擦拭出光澤。露出年輕的底色

目光收留曾經,浮塵揚起那么多揮手的人

經過的路。在跌落的嘆息里逐漸蓬勃

擱置的時光折返進胸膛

擦傷一顆向老的心

蒙塵的往事終將歸還大地

經過心門的時候,一不小心就迷了眼

城市的夢想

北方的這座小城,等著我們來愛

我們都知道她的乳名叫上黨

她的夢想在起飛之前

每條街道都揮舞綠色的手掌

她把信念、夢想和不顧一切的贊美

獻給在這里勞作的人民

也把深厚的底蘊鋪陳在祖輩的胸膛

她還經常迸發出詩意

極盡所能地贈予我們落在暮晚的璀璨

讓遠歸的人經常感慨舊日的模樣

這里有厚重的過去,也有時尚的現在

更有遙遠的風吹過,帶給我們欣欣向榮的劫持

我們甘愿被文明擄走,從日新月異的變化里

掘出一個個鮮活的黎明

看啊,明亮的山水在陳舊的土地里栽種信仰

等待那些嶄新的遇見破土而出

嫩綠的新芽把現代化的設計舉起

把時間排列成嶄新的春天

讓城市被山水嵌進詩意

灰暗的萬物都已折腰

這不是季節的蠱惑。大片的藍調亮明媚

我難以用那些帶著季風的詞語

描摹這座城市的溫度。我只能

寄托于這里的山水,還原她的美麗

多少年了,她牽引了數輩人的情思

東邊的山,西邊的水

遠古的風,近代的紅

讓我這個沒有故鄉的人

甘愿唱起一首久安的歌

這里山水明亮。不同的季節陳述

你會發現,美好每天都在更新

像一首詩詞,會隨著年齡解出新意

在城市的肺腑,你定會讀出清風明月

讀出草長鶯飛,讀出與以往不同的修辭

你會在山間躊躇,在水邊浮想

在熙熙攘攘的人群中,發現更多美的誘惑

而我從不懷疑,詩意已經潤物無聲

從山水嵌入一個城市的名字

我的眼窩蓄滿城市的藍

已是冬天,所有的遮擋被風吹落

我的眼窩蓄滿城市的藍

從小到大,我就偏愛藍色

詩歌是藍色的,初戀是藍色的

父親的愛是藍色的

就連春天,也是萌發的鵝黃

和游走的天藍調和而成

如今,城市的藍也躍入眼簾

這深邃的藍、高遠的藍

身體里面愈合的藍

還有催促人間美好的藍瑩瑩的時光

不僅要自然生長

還需要每個人去灌溉

歲月長久,這藍色的風

會擦亮城市的窗

映照出云的白,樹的綠,人的笑

以及我們越來越壯闊的藍圖

我的眼窩蓄滿城市的藍

這樣,就連我陳舊的傷口上

都會覆蓋藍色的記憶

長治 有我的重新抵達或凝視

這一刻,在一個名叫長治的城市

有我的重新抵達和凝視

其實我一直在此,從未離開

在你的名字背后,我曾鋪排過你的輝煌

也曾匍匐在你的兵荒馬亂里

堆放一座生銹的嘆息

偎在你的腹部已經幾十年

看慣了你的春花秋月

聽慣了你的古今傳奇

這一刻,我仔細端詳你

在現代化的定義里

重新構建一座城市的靈魂

在這富有張力的圖景里

有最貼近生活的明亮和溫暖

有最本質的精神和路徑

每個人都能打開與這座城市鏈接的密碼

用一束故鄉的安慰照見幸福的底色

而深陷于我們的心臟

是最熾烈的莊嚴和承諾

友誼

小初的微信頭像

艷麗的沒有一點矜持

無論我怎么勸說

從來不換

四月的一天早晨

我父親去世了

小初的頭像

變成一樹雪白的梨花

保持孤獨的姿勢

那么多的漢字,唯有孤獨長得最像孤獨

那么多的歌曲,唯有孤獨單曲循環

保持孤獨的姿勢,需要不斷地望遠

卻又不停地內省

從人群中經過,周圍沒有人語

抬頭看了一眼,天空只有藍

直到有一天,獨自走在岸邊

發現孤獨向河邊傾斜了一下

河水更清澈了

刺

有一種刺,能把事物擦亮

過于美麗的,比如玫瑰

它讓美麗不隨便侵犯

過于柔軟的,比如魚

它讓柔軟不輕易折腰

過于堅強的,比如仙人掌

它讓孤獨持久地綻放

過于膽小的,比如刺猬

它讓怯懦披上鎧甲

還有一種刺,化有形于無形

卻能將無象遷延于戰栗的深淵

有時候,它深藏于言語

讓心臟攣縮成一道傷痕

有時候,它隱匿于明亮

讓那些久處黑暗的人

畏懼光明

張奕油畫:

《日出》70cm×90cm

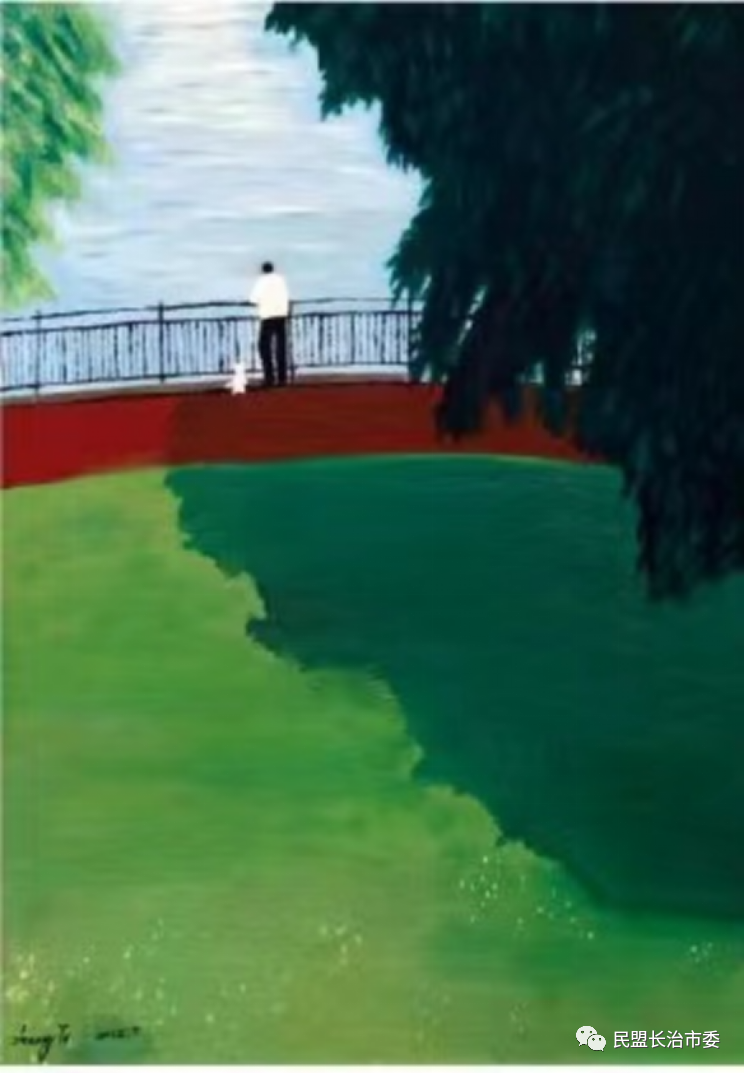

《日出》70cm×90cm  《清新》50cm×70cm

《清新》50cm×70cm

《等待》30cm×50cm

《等待》30cm×50cm

《晚秋》70cm×90cm

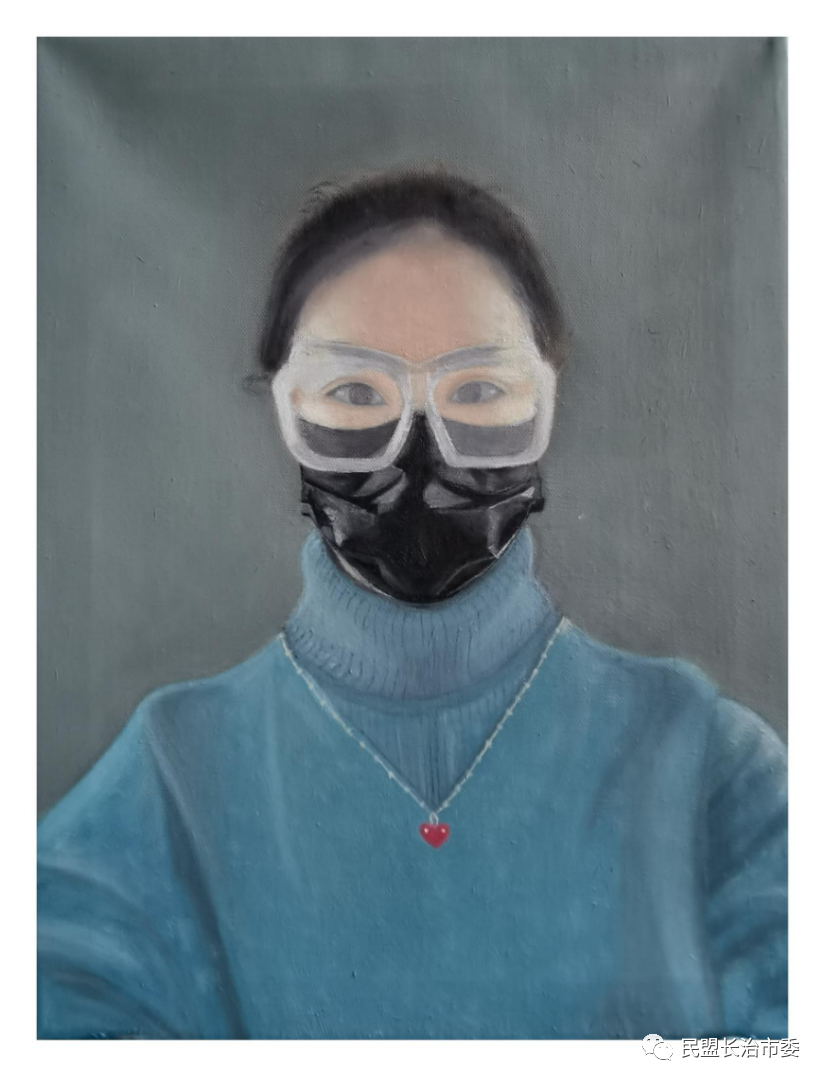

《妝》30cm×40cm

《年少的夢》 30cm×40cm

《年少的夢》 30cm×40cm

《追光的孩子》50cm×50cm

《追光的孩子》50cm×50cm

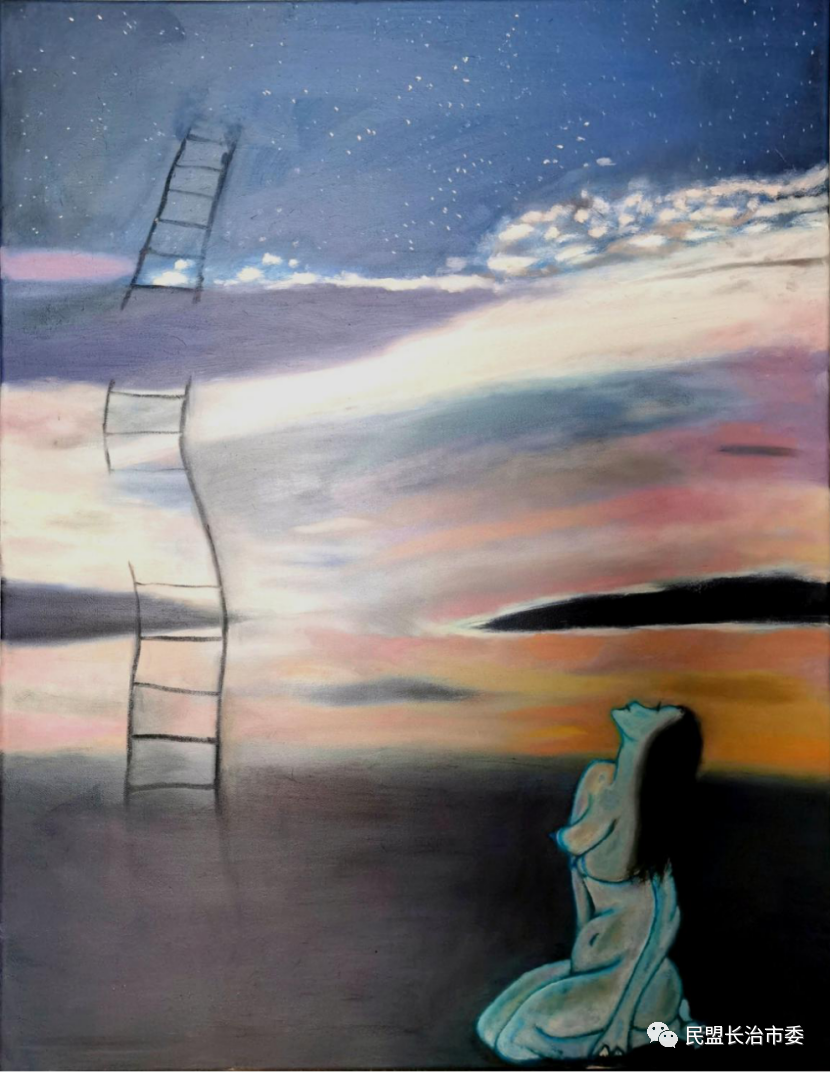

《迷惘》70cm×90cm

《祈禱》70cm×90cm

《涅槃》70cm×90cm

《涅槃》70cm×90cm

《不畏浮云遮望眼》100cm×80cm

《不畏浮云遮望眼》100cm×80cm

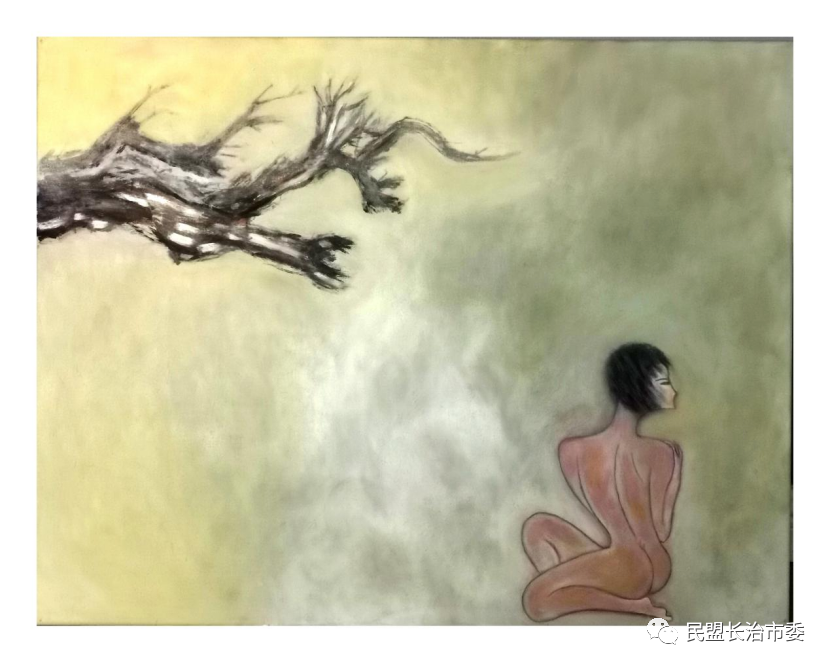

《浮沉》系列

《浮沉》系列之一 : 30cm×40cm

《浮沉》系列之一 : 30cm×40cm

《浮沉》系列之二 : 30cm×40cm

《浮沉》系列之三 : 30cm×40cm

《浮沉》系列之四 : 30cm×40cm

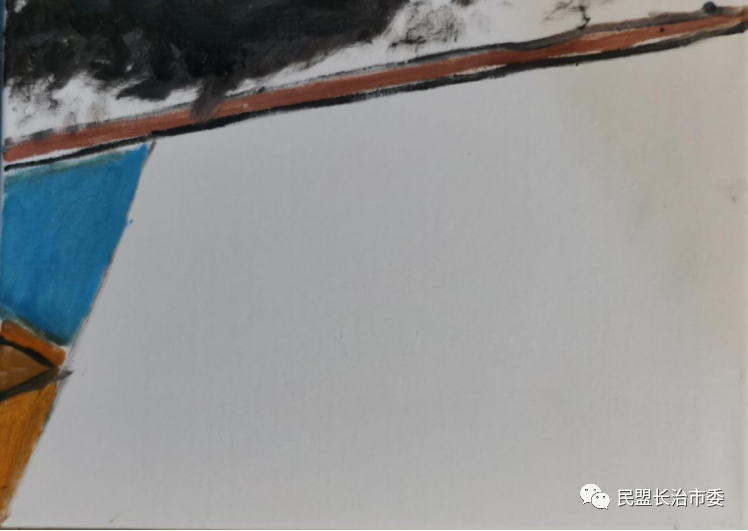

《卷與釋》系列(組畫) 30cm×40cm

奕詩奕畫

——張奕繪畫作品評述

先秦/文

詩人天生具有畫家的潛質,大概跟詩歌和繪畫的創作特點有著高度的相似性有關,比如想象力思維,意象修辭,情感張力等等。所以,在所有的跨界中,詩人之于繪畫是最多的,而且不少詩人的繪畫作品往往在氣質上更飽滿,更個性,更有魅力,更具治愈性。

單純,浪漫,憂郁,神秘,淡淡的傷感,還有糾結與掙扎……這是詩人張奕畫作中彌漫的氣息,屬于典型的詩人氣質。

張奕的繪畫作品,其中一類具有敘事性和情景化的傾向,詩人把人物置身于不同的情景中,營造出一幅幅單純而浪漫的畫面,然而卻處處透露著憂傷。尤其是人物在景中的比例大多都非常的小,這種人物比例完全不同于中國傳統山水畫中人與自然的倫理呈現,在張奕筆下人物和景致是現實的、孤獨的、甚至是無助的。在此類作品中,詩人的用色強烈而單純,無論是《日出》的橙,《清心》的綠,《等待》的藍,還是《涅槃》中的紅,包括《追光的孩子們》里的白光,《年少的夢》中黑白兩色描繪出的少年,這些看似純度度很高的色彩卻無一例外的加強了畫面的孤獨和憂傷的氛圍,這無疑是作者作為一個詩人揮之不去的底色。

似乎是詩人畫家們的一種集體無意識,很多詩人在其早期的繪畫實踐中,這種敘事性情景化的描繪多有體現,如鮑勃迪倫、黑塞、芒克等。但是氣質各有不同,迪倫溫暖,黑塞陽光,芒克略顯神秘,而張奕的作品卻是淡淡的憂傷。

有意思的是,生活中的張奕性格開朗,熱情大方,屬于美國人格心理學家卡特爾所說的樂群型高分特征人格,然而這種氣質與其根源特質卻有著一定的反差,這一點,在她的繪畫作品中顯露無遺。作品《迷惘》《祈禱》《涅槃》以及《沉浮》系列,在晦暗和熾烈的色調、沉郁和激越的筆觸中,充滿了對生命和存在的思考和追問。

畫面中剝離了標簽和身份的女人體、伸向天上的云梯、枯死而凌厲的樹杈以及極具表現性的色彩,構成了一組形而上意味的組合符。在情緒上張力十足的《沉浮》系列中,黑鳥的翻轉騰挪掙扎沉浮,無疑是作者內心世界的的心理投射。然而,這種情緒在張奕的詩歌中并不多見,或許詩人認為繪畫語言更適合宣泄這種情感吧。

繪畫和詩歌都擅長言說不可表達之物,所以說,繪畫之與張奕既是心靈的寄托和宣泄,也是一次語言的遠足。一路上,路轉峰回,同她的詩歌一起勾畫了詩人復雜多姿的內心世界。

在《卷與釋》這個系列中,張奕的繪畫語言走向了抽象表現主義。詩人居然無師自通的實現了繪畫語言從敘事、表現到抽象的三級跳躍,令人眼前一亮。

一般來說,詩人是情感的寵兒,心靈的捕手,鮮有以極端理性化和本質化為內心驅動的抽象藝術的實踐。然而,張奕再一次讓她的繪畫分裂,不禁讓人感嘆這位單薄纖弱的女詩人內心洶涌著的巨大能量和創造的沖動。

在這個系列中,明顯可以感到作者在理性和激情周旋之下情緒的直覺性表達。作者以鏗鏘的直線,沉重的黑色和單純的白色塊構成畫面的主要骨架,醒目的紅黃藍夾雜在晦暗和混沌的表現性筆觸中,隱約透出法國藝術家克萊因的構成感和美國抽象表現主義畫家馬瑟韋爾般的東方意味,在簡約的形式中釋放出深刻的思想情感和精神追求。

在詩人畫家的群體中,有很多極具寫實繪畫能力的大師,比如英國詩人布萊克,美國的鮑勃迪倫,水平之高絕不亞于學院派出身的專業畫家。這里,筆者驚喜的看到張奕也天才般的擁有這種能力。

具象寫實風格的《妝》,是張奕繪畫中最另類的一張作品。作者的自畫像,莊重的金字塔式構圖,淺淡的藍色調透著朦朧恬靜。應該說,這是張奕所有繪畫作品中最少有“詩意”的作品,但是詩人給這張畫所起的名字卻頗有意味,一個具女性色彩的“妝”字作為文字符號和畫面中的護目鏡以及黑口罩等圖像符號構成一種互文性的修辭關系,使“遮掩“與“妝飾”之間形成了一種悖論張力——美麗被遮掩,卻成為一個時代的盛妝,是遮擋還是妝飾,無疑是這場全球性的疫情帶來的思考,無奈卻無不凄涼。

筆者一直有一種寫實繪畫很難產生詩意的偏見,覺得但凡詩人作畫,應該如普希金的帥氣瀟灑,泰戈爾的律動與凝重,顧城童真般的奇思怪想,海子形而上式的極簡意味,還有芒克的燦爛單純和濃烈干澀,黑塞明亮溫暖的治愈感,以及列儂的童趣和北島彌漫著的神經質等等。然而,自己也深知如此固化和偏執的認知顯然是一種缺陷。的確,當詩人們拿起畫筆,誰知道繆斯會將他們引向何方呢?此時此刻,我反而更希望看到,未來的某一天,詩人張奕毫無詩意的驚艷一次她原本可以詩意肆放的畫布。

2022/12/5

供稿:民盟中央美術院長治分院

編輯:李 晶 崔 涵

責編:侯燕玲

審核:王 俊

來源:民盟長治市委

https://mp.weixin.qq.com/s/uT5ZsFGBPI3gGBMicPhczg

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業