王景陶 :“八字真經”伴我行

——我的文學評論之路

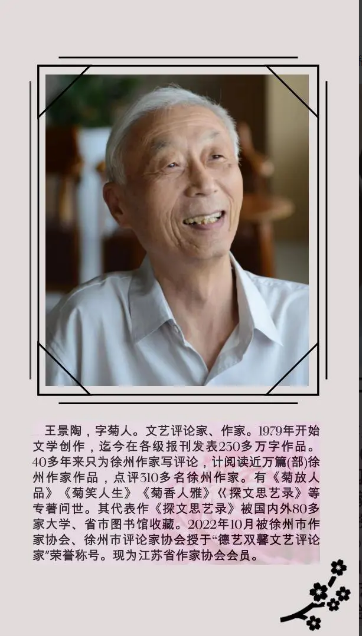

作者:王景陶

自從1979年,在沒有老師指導、沒有同伴切磋、沒有教科書學習、沒有范文參考、沒有從容時間,只有滿腔熱血、只有廢寢忘食、只有繁忙的工作壓力、只有清貧的家庭生活、只有瘦弱身體的我,孤獨地投身文學評論寫作,16500多個日日夜夜,在這種“五無五有”的窘迫狀況下,我于這泥濘坎坷的小路上踽踽前行,在黑暗中不斷摸索,在求知、生活、工作中苦苦掙扎,在書海中留連,在白紙上探尋,在血淚汗水交織中咬牙堅持了整整43年。43年來,我以平均每天3~ 4萬字的閱讀量,讀遍了幾乎所有能借到、買到的文學作品,以平均每天2~ 3千字的寫作量,在日記本上、白紙上寫下讀書筆記和評論手稿。不算古今中外經典名著,僅徐州作家的作品,我閱讀了萬余部(篇),并為310多名作家寫了2000多篇約230多萬字評論(點評)文章。其中苦甜相伴,累樂緊隨,說不盡的百味雜陳,道不完的寫作況味。

近年來,不斷有人問我:“你為什么只給徐州作家寫評論?如果給莫言、陳忠實等名家寫,以你的水平能登在國家級報刊上又出名又有稿費,名利雙收,多好!”是啊,為什么?其實答案很簡單,那就是我一直遵循的“八字真經”:熱愛、勤奮、無欲、堅持。

馬塞爾·托尼茨基說:“沒有對文學的熱愛,就沒有對文學的批評。”我對文學的感情甚至是從剛剛懵懂記事的四五歲就產生了:一本繪圖精美的《小桃樹》開啟了我的文學心智之門。初中時即遍求古今中外文學經典,它們或讓我熱淚長流、或讓我頓足長嘆、或讓我熱血沸騰,總覺得需要寫點東西來表達自己這些感受。也有些作品覺得沒有那么好,或覺言語不通,或感人物模糊。讀的書多了,也養成了隨手記筆記的習慣。這些讀書筆記或長或短,或深或淺,總是自己讀書時的真實感受,記得讀《靜靜的頓河》時記了近三萬字的筆記,而讀《唐璜》只記了不到千字的讀后感。還記得一夜之間看完了《巴黎圣母院》,三天時間背了全本《普希金抒情詩選》……書籍不但是我生活的一部分,甚至是我生命的一部分。他們不僅是我精神的營養品,心靈的慰藉,甚至是我生命的動力。我曾挨餓三天,用省下的伙食費去買《唐詩三百首》;我曾忍受嚴寒,用善良的人們為我做的一件御寒的新棉襖,去換一部《中國文學史》;我曾在暴風雪之夜來回80里路去借《莎士比亞戲劇集》;我曾在自殺前因普希金的一首詩,而打消了死亡的念頭……熱愛文學,熱愛讀書,熱愛寫下自己的心理感受。因此,我是自愿投身于文學評論的行列,而不是因外界壓力或誘惑力而被動承受。我認為對于真正熱愛評論寫作的人,這種寫作應該是很純粹、很干凈的寫作。他排除任何世俗功利,只聽從作品本身所發出的信息以及評論者內心的聲音,容不得半點矯情和虛偽,這應該就是“熱愛”與“被迫”的區別。所以,我自己在文學評論的陌生領域里孜孜不倦地探索,一邊自學文學理論,一邊如饑似渴地廣泛閱讀,一邊記下自己偶感碎思,然后開始從膚淺到深刻、從短小到長篇、從狹窄到廣闊、從讀后感到理論批評,一字字、一行行、一篇篇慢慢寫下來,從青年到中年到老年,嘗盡文學寫作的百般滋味,其中也曾因生活或因工作或因外人指責而有短暫停滯甚至退卻,有畏難甚至放棄的念頭,但尋找文學生命、尊重文學生命、彰顯文學生命、守護文學生命的人生目標始終不變。它是一盞明燈,照亮坎坷的人生之路,也照亮我盡力攀登的文學評論山峰。我想,沒有對文學的極度熱愛,我難以堅持至今。

徐州是我的故鄉,這里有我的父母家人,有我的親人、友人、事業,我熱愛它的每寸土地,我親近她懷中的每位鄉親,兒女總想為父母做點事情來報答養育之恩、水土滋潤之情,來回報給我生命養我成長的人們。但我一非良相,二非良醫,這顆拳拳之心該安放在何處?這時《徐州礦工報》復刊,它成了我每天必讀的報紙之一。一天在其《煤海》副刊上看到一篇署名李其珠的微型小說《座位》,頗有新意。于是寫了一篇500多字的短評寄到報社。兩天后即在該報副刊登出。還有一次,看到劉欣的詩歌《我走進人民大會堂》,為詩中的熱情所感染,又寫了一篇短評,也很快被登出。不久因事到該報副刊部見到袁慶南主任,他聽到我自報姓名后,親切熱情地接待我。聊天中袁老師指出:“你的評論寫得不錯,有自己的風格,徐州能寫評論的人太少了,你可以往這方面發展。”真是個醍醐灌頂!一語驚醒夢中人。當時,我小說、詩歌、散文什么體裁都寫,當然也都寫不好。袁老師這句話成了我文學創作上的指路明燈。從此,我雖然偶爾也寫些應景的散文、詩歌,但主要精力都用在文學評論上,而且重點為徐州礦務局的一報(《徐州礦工報》)一刊(《熱流》)和《彭城藝苑》《徐州日報》《都市晨報》上的徐州作家作品寫,這一寫就是43年,終于有了今天的些微成就。毫不夸張地說:袁慶南老師是我文學評論寫作的發掘者、指引者和扶持者,永遠感恩袁慶南老師!

寫作過程中,前前后后結識了眾多徐州文學界的良師益友:袁慶南、趙玉銀、楊剛良、李繼玲、李其珠、鄭子、王建、楊洪軍、董堯、肖作華、杜長明、欒曉明、沙凡、耿家強、余偉、叢云嬌、李雪俠、劉玉龍、鄭洪杰、張化之、王善奎、張本剛、薛友津、宋傳恩、張國志、王遼生、丁可……這是一串長長的名字,這是一幫在文學上赫赫有名的作家,在朋友間可以肝膽相照的知己,他們的人品讓我敬仰,他們的作品讓我尊崇,讀他們的作品就有一種想點評的沖動。我知道,每一篇優秀的作品背后都站著一個優秀的靈魂,每一段文字都是他們的情感、思想、生活乃至整個生命的折射。品評他們文章是幸福的,這種幸福來自深入的理解,來自能享受一個美麗的理想的夢境般的仙境,來自兩顆真實的心的跳動的逐漸合拍。所以有許多評論文章是我自己看了他們的作品后自動產生的創作沖動,我事先沒有通知評論對象,只是把自己所理解、所感受、所思考到的內容寫出來,我只想做一個合格的優秀的讀者,我只愿意和他們作靈魂上的交流,只愿意做他們的知音,只想能對得起這么優秀的文章,能對得起這些文朋詩友,我常常為有這樣的朋友而驕傲,也常常因為能為他們寫評論而幸福。心中根本沒有什么“出名”啊、“有利”啊等等文學之外的東西。當然,我深知:為了能配得上他們的優秀文章,我必須把評論也盡量寫得優秀;為了能配得上他們的“朋友”這一榮譽,而不在他們及他們的作品面前羞愧,我自己應當有情懷:有面對作品的文學情懷,有面對社會的人間情懷,有面對朋友的道德情懷,所以我首先嚴于自律,著力培養著自己向真向善向美的情操,努力使自己成為一個能配得上這些朋友的人。其次,我盡量讓自己的評論文章有溫度、有情感、有個性、有發現,而不是冷冰冰的鐵板或沉甸甸的石頭,讓作者讀后能有收益,能有提高,能觸摸到我這顆真誠而滾燙的心。因為我的評論代表著我的良知、蘊含著我的情感,表明我對師友們的態度,我應該也必須和他們“將心換心”。我認為:對于評論者而言,人品比學識更重要!人品,決定了評論的高度;學識,決定著評論的深度;態度,決定著評論的溫度。后二者都以人品為根本。

當然,這個過程也是艱苦的,從一個普普通通的人自律為一個情操向上的人,從一個文學愛好者到較擅長于文學評論,其間的艱辛難于向外人道盡。好在這一大群徐州作家是我文學評論的知音、生活中的“貴人”、做人的榜樣,也是我攀登文學高峰的階梯。作家欒曉明曾長期擔任《熱流》責編,每收到好作品,他都是先讓我看,請我寫評論,然后和作品一起發出來。并開辟了《景陶評論》專欄,專門刊登我的評論文章。《熱流》和《徐州礦工報》前后舉辦了四五十次各種征文活動,以徐州作者為主,每次活動都有一二百人參加。欒曉明都是讓我先看他們的作品,評出獎項后再讓我寫綜述分析、作總體評價,這樣每次我都能點評近百位徐州作家的作品。他為我提供了難得的寫評論的機會和發表園地。著名作家沙凡接編《熱流》后依然如此。他有時不好意思地說:“我們得多麻煩您寫評論。”我則感激地說:“是你處處為我提供了機遇!”《徐州礦工報》“煤海”副刊責編耿加強老師有豐富的審稿、編輯經驗,他多次邀請我寫評論,每篇必發,發時幾乎不作任何刪改,這給了我極大自信。如此近20年時間,當時幾乎占了徐州文壇半壁江山的礦務局100多位作家以及遍及徐州幾個縣的部分作者,我幾乎都點評過。沒有這些作品我如何寫?沒有這些文友,我的文章怎么刊發?所以我常對作家們說的一句話:“沒有你們,就沒有我”,不是客氣話,而是現實情況,真實心聲。

為繁榮徐州文學事業,培養徐州作家做點事,是我寫作評論的動力,而熱愛的情感則是堅實的基礎,文學創作包括文學評論,其根總在于愛,其源也在于愛:愛文學、愛徐州、愛徐州作家作品、愛徐州的所有師友,四種愛伴隨著我文學評論寫作的整個過程。沒有愛,我不會堅持到現在。

我雖然讀了數不清多少書,但自己腦袋里到底有多少知識,從這些書中汲取了多少營養,能不能把他們運用出來,都沒有多大把握。但我認識到自己有些評論只是“讀后感”,這是我寫作評論的第一步。首先要讀,要讀懂、讀透原作品,讀后有“感”才能有寫作的想法。但僅此還不夠,這只是出發點;僅有熱愛也不夠,這只是寫作的動力,想寫作優秀的評論,還應該有自己的理論學養、生活經驗、思想內涵,社會關懷,逐步形成自己對這個世界、對人生、對作品的較深入的綜合性看法。我認為文學評論應因情深而評、因理真而評、因文采而評、因與人為善而評。應該言之有理、言之成理、言之依理。這個“理”既指文學創作的理論,也指哲學、歷史、美學、人生的理論,還包括文學創作的規律。而我,為了對作者和自己負責,只想努力成為這樣的評論者:有廣泛的閱讀經驗、敏銳的感知力、準確的判斷力、熱烈的情感、通俗而多姿的文采,當然還有無求無欲之心。我知道自己應該有勤奮的學習與寫作態度,認真深入的閱讀,用文學的標準去判斷一部作品的優劣,用道德信仰的標準去判斷其長短,能正確的區別金玉其外、敗絮其中的作品和金相玉質、內外皆美的作品。我在走進作品時應擁有一顆滾燙的心,手捧鮮花,也應該帶著顯微鏡和手術刀。我知道自己離這個目標尚遠,也知道實現這個目標的難度,我必須付出十倍百倍的努力才有希望。但我長期處于“五無五有”的環境之中,確確實實只能靠自己上下求索、左右求知,在黑暗中孤獨地摸索前行。缺少正規院校的理論學習,自己學;缺少良師指點修改,自己對照前后的文章,對比名家的評論文章修改;缺少寫作評論所需要的對全國和世界文學思潮的了解,自己從零星材料中篩選總結;缺少權威的文學報刊的閱讀,自己就不放過任何只言片語的關于文學的信息與知識。我真正是廢寢忘食去閱讀、去理解、去感受、去寫作。記得給女詩人李雪俠的小詩《黑色》寫短評時,雖只有短短幾百字,但我草稿修改不下十遍,這說明了自己對文學和生活認知的淺薄,于是我加倍努力學習解剖作品,在更廣泛閱讀文學經典的同時,更深入思考:作者為什么選擇這種題材?他的思路是什么?他為什么這樣寫?他的創作狀態如何?用了哪些新鮮的詞語?……努力看懂文章,盡力從文章中去了解作者。除了面對作品的不懈認知,我還努力閱讀、摘抄、理解《中國文學史》《文學寫作理論》《朱光潛論美學》等等經典,盡量擴大自己的知識面,豐富自己的知識儲存。我不間斷地從經典中汲取著人類幾千年積累起來的文明和智慧,修養自己。盡管這種修養是艱苦的,緩慢的,自己難以察覺到的。但把大師們的學識融化在自己頭腦里,寫文章時它們都會源源不斷地涌現出來,不由自主地奔涌而出,成為我文章的一部分,這時就會享受收獲的快樂,也會因為給別人寫了一篇滿意的評論,對別人有好處而幸福著。

當然,這期間一定會消耗我大量精力,占用我過多時間。退休前的業余時間幾乎全部交給了文學。八小時工作照干,而且干得還不錯,從1964年正式參加工作到2004年退休,除去8年知青生涯,32年時間里,幾乎年年被評為“先進工作者”、“優秀共產黨員”,還立過三等功一次。從1979年到1982年,3年時間一千多天,我平均每天睡4個小時,當時我的宿舍窗戶正對著單位大門及門里廣場,許多午夜零時下中班的工人洗澡吃飯后,經過廣場都習慣地抬頭看看我宿舍窗口,然后說“你看王景陶還沒睡,肯定不到兩點。”是,我確實一般是凌晨兩點睡覺,6點起床。記得1979年9月份,全礦開展“大干100天,喜迎國慶30周年”活動,機關科室人員都下井參加高產。一天,我在井下干了8小時,下班后洗澡時不慎滑倒,后腦正摔在澡池水泥沿角上,可能摔破了血管,那血箭般噴射出來。工友驚呼,有人扶我起來,穿上褲頭,手捂傷口就往礦醫院跑,500米的路上血像紅色面條不斷涌出來。整整灑了一路。朦朧中只聽有人喊:“這個人不行了!”跑到礦醫院門口,我實在支持不住,暈倒在地。后來有人告訴我:是王大夫和張護士長給我縫了12針。止住血后在醫院觀察到晚上9點,我自覺沒事就要求回宿舍。王張都是徐州人,平時待我很好,而且王是市二院外科骨干,他們要我回去好好休息,但我回到宿舍后,想起頭天晚上看完了愛爾蘭作家蕭伯納的《易卜生主義的精華》,似懂非懂,想不出來怎么寫讀書筆記。現在忽然有點靈感,冒出點想法,于是趕緊掙扎起來,不顧頭暈眼花,邊翻原作邊記錄了近3000字的筆記,這一次又到兩點左右。好在領導說我是工傷,讓我休息兩天,我自覺因禍得福,遺憾的是今后再也沒有出現過工傷了。3年時間讀過多少書,沒數過;寫過多少讀書筆記,滿滿9大本,每本50頁,多少字沒查過。只知道自己的眼睛近視度從150度急增到550度,體重從130斤驟減到106斤;只知道偶爾回家一次,妻子說我“瘦得脫相了”,兒子問我“你是誰?”只感覺到這期間以及以后自己寫評論越來越順暢,越來越得心應手,越來越有東西可寫了。可能正在向文學評論的“自由王國”邁進。后來見到袁慶南、欒曉明等老師都說:“你的評論已有自己的風格了。蔚然大家了”。這充分的肯定增強了我寫作評論文章的自信,也為我添加了寫作動力。

自然,我之所以能這么全心全意去學習、去閱讀、去寫作、去工作,是因為我完全沒有家庭的羈絆與掣肘。都說一個成功的男人背后必定有一個賢惠的女人,此言不虛:妻子呂敏芳知書達理、通情明義,結婚后一直都在支持我、鼓勵我,甚至幫助我,從1974年到1989年15年的漫長時間,她一直獨自帶著兩個兒子在農村苦苦掙扎,白天下地干活掙工分,夜晚縫縫補補,半夜起來推磨烙煎餅,稍有空隙還要到田里撈小的甚至壞的紅薯以補充糧食,拾樹葉拔枯草當柴燒。而且時時不忘照顧教育孩子。所有的苦她一個人默默承受;所有的生活重擔,她以柔弱的肩膀默默擔當著。有時我幾個月甚至一年不回家,每月只寄給她幾塊錢生活費,她毫無怨言,一句抱怨的話也沒有。她在信中告訴我:“是男人就要干出一點事業,只要你喜歡的,只要你認為值得做,你就去干。干好工作,保重身體就是我的心愿。”結婚48年了,她一直是我的溫暖,是我的靠山。而兩個兒子王鵬、王琛也特別爭氣,他們上高中、考大學、考研、找工作、找對象、買房子都是自己獨立完成,沒有讓我操絲毫心,費任何力,花一分錢,甚至在買房時我給他們點錢,他們也不要,弟倆總是異口同聲地說:“不要為我們操心,你們多保重自己就好。”因此,我才能心無旁騖,毫不分心地堅持在知識的海洋中遨游,遍觀文學天地中的奇景異境;才能專注地寫作評論并無數次參加各種文學活動;才終于有今天點滴成就。所以我在感謝徐州文壇上的良師益友同時,也深深地感謝我的家人,感謝天地對我的眷顧。

我給徐州作家寫評論確確實實沒有任何欲望,既不想成名成家,也不想獲得多少稿酬,甚至不想這文章能不能發表,能在哪兒發表。因為我深知自己的水平,從不敢奢望成什么“評論家”,更不敢成為“著名評論家”。我知道這些頭銜是徐州師友們的抬舉錯愛。人家說些客氣話就當真,以為自己了不起了?就是“大家”“專家”了?其實,我不過一個熱愛徐州文學、熱愛文學評論的普通的寫作者而已。我為所有作者寫好評論,從來不過問他們刊發在哪家報刊上了,更不過問有沒有稿費,有多少稿費等等。一般都是我費心費力費錢寫好后直接發給原作者,就不再過問評論文章的命運了。只要年輕作者因我的評論能堅定文學創作信心,能知道提高創作水平的路徑;只要老作家們的作品因我的評論而受到多方面關注,造成一定影響,為作者自己、為徐州文學增光添彩就足夠了。有些作者說些感謝話,我就知足了。有些作者給我寄些茶葉之類的禮物,我也從其他方面彌補人家。無欲無求,摒棄名利,只是埋頭或成為沙石,為他人鋪路;或成為階梯,使作者攀登著走向更高處;或成為蠟燭,為別人創作增加一分光明。這種精神是做一個評論作者的基礎。所以我時時提醒自己不能越過這條底線。

當然,我并不只為徐州著名作家寫評論,更不會只給同我關系好的朋友寫評論,只要是徐州的作家、作者,只要他們提出要求,我從沒拒絕過,我都認真讀其作品,認真為其寫評論,隨著我評論寫作影響的擴大,越來越多的作者請我給其作品點評。我無論身體在什么狀態下,也無論家中有事無事,也無論認識不認識該作者,也無論什么身份,有無名氣我都不讓對方感到為難,都愉快接受“任務”。點評的每部書籍或每篇文章我都要看三遍甚至更多遍:第一遍了解文章基本概況,對其有初步認知;第二遍細讀,同時邊讀邊做筆記;第三遍把筆記和原作對照再更全面更深入了解。力爭對原作理解深透,不放過任何一點作者的用心。經常是在閱讀理解原作的路上走走停停或邊走邊看,極力觀察感悟道路兩邊的風景,感受原作園地中每株小草上露珠的哭泣,聆聽每只螻蟻的吟唱,撫摸流動的白云和燦爛的朝陽。我眼中的每位作者的作品都是一個豐富復雜而又單純可愛的、敞開或隱秘的夢境世界。都是作者人格、情感、思想的折射,都是他們心血的呈現。我必須尊重它們,敬畏它們。除了分析作者“寫什么”、“怎么寫”、“為什么這么寫”,還盡可能的以己之心感知作者之意,力爭與作者情感相通,心靈相撞,把握住散落在字里行間的情感指向,掌握住隱藏在文字下面的思想動態。我每次都只有在對作者作品有較深刻的認知、有較全面的感悟、有較透徹的理解,我才敢提筆,伏案草書評論。

但我的書寫方式也是一個極麻煩、極費力的過程:因為我不會電腦,所有文章全部手寫,從記讀書筆記、寫大綱、打草稿、修改到抄寫,反反復復許多遍都用手寫,抄好后送到文印社花錢打印,然后再修改3~ 4遍,再請文印社做成電子稿,發給被評論的作者,才算完成一篇評論的寫作。還有的作者把要我評論的文章用電子稿發到我手機上,讓我寫評論。但是我眼睛不好,不能長時間看手機,也為了更好更仔細閱讀其作品并隨手作注解記錄,我都是到文印社花錢把電子稿變為紙質稿,然后才細細研讀,認真寫評論。2017年有人送來一份詩稿,約有200多首詩,作者署名“秋池”,但我不認識,也沒聽說過這位作者。據介紹是沛縣農村一位年輕老師,喜愛文學,但苦于無人指點。所以想請人對他的詩做一番點評。我同樣認真研讀作品,仔細鑒賞,找出其優點,指明其不足,提出創作建議,寫了一篇4000多字的評論寄給他,據說他欣喜異常,更加勤奮創作,頗有成就。但至今我還不知他真實姓名。還有大廟李文俊、沛縣郭世明、朱群英、劉學安、邳州李海年、杲紹祜等等眾多年輕作者或文學新人。我或僅見過一面,或從未謀面,都同樣認真、盡心盡力為他們寫了評論。當然,還有許多有影響、成就斐然的徐州著名作家,如孫友田、楊剛良、李其珠、丁可、沙凡、鄭子、李繼玲、劉玉龍、董堯、薛友津等等,我自然也同樣不求名利,不計勞累,認真讀原著,努力寫評論。對他們,我多指出其長處以擴大他們的自身及徐州文學的影響。對年輕作者則多予鼓勵,以增強其信心,并指出不足之處以及解決方法。以利于他們提高創作水平。同時,還有徐州市作協、評協的領導因為開會評選等需要,一次把二三十位作家的作品以電子稿發給我,要求我提出主導意見,我都會先打印出紙質稿,最多時一次打印了1100多張A4紙,然后細細研讀,努力寫出較精準意見。這樣十多次的任務我都順利完成。我有一個信念,就是只要對徐州作家有利,對徐州文學有利的事,只要大家需要我,我都竭盡全力去做并做好。

因為積年累月地坐著讀寫,以及20多年長久站立講課的教師生涯,隨著傘壽的到來,精力體力漸衰,各種疾病也不和我商量就偷襲而來。坐骨神經痛、嚴重腰肌勞損、腰椎間盤突出、頸椎損傷、眼睛白內障、前列腺肥大、低血壓、眩暈、嚴重失眠、耳聾目昏、右手關節失靈……都爭先恐后找上身來,不能久坐,不能久站,不能走遠路,腰彎背馱,已然老態龍鐘。眾多親朋好友勸我:別再寫了,自己身體重要,健康第一。這道理我當然明白,也多次有“泥盆”洗手,封筆閉紙的想法。也有人取笑我:“你花錢買布買針買線,又費心勞神以身體為代價,認認真真做好這衣服再免費送給別人,你憨呀傻呀,到底圖什么?”是啊,我到底圖什么?圖名?許多作者收到我寫的評論,說幾句感謝的話,然后石沉大海。求利?多年來我送給文印社打印評論文章的費用約七八萬元,而總計收入不滿2000元稿費。無欲無求,心自安然。縱然現在每寫一篇評論文章都是在拼搏,從一遍遍地讀到一遍遍地寫,每篇文章的完成都使我心力交瘁,需要休息幾天才能慢慢恢復。我不止一次地想到:“不知道哪篇評論是壓垮自己的最后一根稻草”。正像寶玉向黛玉所言:“我為你弄出這一身的病”,徐州文學啊,我為你也弄出一身病來了。但我不后悔,我不抱怨,此生為三百多人、為徐州文學做了點事,值得!

也正因為身體原因,使我在寫作時經常會遇到各種情況,如2006年春節后不久,我下腹和腰部都疼痛不止,到九七醫院檢查,懷疑前列腺癌,建議住院手術。我正準備住院事宜,作家欒曉明讓我為其小說集《血月》寫篇評論,并要求盡快完稿,趕上下期《熱流》刊發出版。我忍痛去拿回小說集,躺在床上六七天時間看了兩遍,又坐起邊記筆記邊看第三遍,然后擬寫大綱、寫草稿……下腹部異常疼痛,不能久坐就俯下身子在床上寫,累了就翻身仰臉思索,想好一段就站在桌子前快速記下。這樣躺躺站站、俯俯仰仰、想想寫寫,用5天時間寫好一篇8000多字的評論文章。第二天交給欒曉明,他非常滿意。而交稿當天下午家人就把幾乎虛脫的我送到徐州四院住院檢查,所幸最后排除癌癥。而此事,欒曉明直到去世也不知道。在給楊剛良的《白烏鴉》《癭變》等六篇小說寫綜合評論時,為了寫出新意,想把它們和中國古典小說中的經典作品對比著評。既講繼承,又說創新。為掌握我國古典小說共同特點,我翻閱了大量資料,讀了兩遍自己存有的《五大小說評述》《中國古典小說藝術欣賞》等書,但仍覺不夠豐富,又到徐州市圖書館借閱魯迅的《中國小說史略》,把它們和原著及楊剛良的六篇小說三方對照著讀,僅這種閱讀就費時一個多月。對它們基本理解后,才動筆寫出了5000多字的評論《新與舊的博弈和交相輝映所誕生的作品》。2008年我為沙凡的報告文學《五彩石》寫評論時,為了核準古羅馬著名哲學家、文學家朗吉弩斯關于文學創作崇高的原文,三次到徐州圖書館都沒找到其《論崇高》原著,后到上海兒子家,心中仍想著此事,又兩次到上海圖書館,終于查閱到原作譯本,摘錄下文學崇高的五個來源,用于為沙凡寫的評論文章中。還有一次,為了給李其珠的中篇小說《嘟嘟的呼號》寫評論,遠離家庭吃了三天方便面,寫了近萬字的評論。2019年9月,我正準備給所居社區黨員講黨課,市文化藝術交流協會寫作專業委員會主任杜長明,想請我為該委員會30位作家的綜合文集《三十而立》寫篇序言。兩邊都不能推辭,兩個任務都必須很好完成。但時間又趕在一塊兒,我只有一邊找黨課材料備黨課,一邊讀作家們的作品;一邊寫黨課講稿,一邊寫文集序言。半個多月讀完了400多篇(首)近30萬字作品,寫好了5000多字作品綜述,并準備好了黨課資料。當時枕頭左邊是歷史,右邊是文學,心靈一會在歷史中浸泡,一會在文學中欣喜,參加文集首發式第二天就講了近2個小時的黨課,講完黨課,在床上躺了三天。為徐州市作協副主席李繼玲的散文集寫評論時,以周作人、朱自清、俞平伯、冰心、李廣田、劉白羽、楊朔等人的散文作品作對比。找出其獨特之處及與大家散文共通之點,才謹慎下筆。為農民作家譚大海的長篇小說《大漠深處》寫評論時,感到它的題材和20世紀60年代的一部電影《沙漠追匪記》有些類似,又想方設法借來這部老片子,看了兩遍,對比二者異同,寫出一篇較滿意的評論。凡此種種,此類事太多,細想原因有二:一是不能對不起原作者,他們嘔心瀝血成就文字,我只能尊重、敬畏、慎重、認真對待,而不能敷衍了事,更不能褻瀆它們。二是政治風云塑造成我謹小慎微的性格,而且自己一生難改的秉性就是心太軟,從來不會拒絕別人,對任何人請我點評其作品,從來沒說過一個“不”字,而且從來不愿為一己私事去麻煩別人。若有人主動為我做點事,自己內心總是惴惴不安,只愿以善善人,只求因善善己。遇到大事小事,又總是先顧別人的感受,一廂情愿地為別人著想,待人多是三浴三釁,甘心知雄守雌,只求寬厚仁義,低調為人,以文交友,以友為師,力求在朋友的心中做得最完美,力圖在文學的世界里,將自己的人生價值提升到最高點。因此,凡認識我的人都稱贊我,作家們也稱我為“知音”、“大才子”,又因為我只愿付出,不求回報,感動了眾多徐州作家作者,他們出于感動、感激、尊重,都在抬舉我,稱我為“大好人”。甚至稱:“景陶老師這樣的人,以后不會再有了。”儒有“澡身而浴德”之說,自己不敢高攀,只是品行使然,聊以自安罷了。至于有些作家喊出“王景陶老師萬歲”“祝王老師萬壽無疆”,自然是抬愛溢美之辭,我只能敬謝不收,自己依然是底層一草根百姓而已。

同時,我也深知我的評論文章水平依然很低,有太多缺陷,有時對被評論作品只能“入乎其內”,而不能“出乎其外”,只能進入作品看懂作品,但往往被評論對象所困囿。當然,隨著寫作數量的逐漸積累,隨著自己對文學評論認識的逐步深入,隨著對知人論世的多方觀照和自己思考,使我對個體的評論也努力體現出對整個徐州乃至全國文學創作的整體梳理、反思和比較。現在我無論在閱讀文本、搜集材料、理論準備、科學分析,還是評論方法、評論者的責任等方面都是努力做到自覺的綜合性的駕馭,呈現出評論者的學者和藝術家的化合,論文與散文的統一,體現出知性和感性、理論和情感、批評意識和創作意識之間的融合。我不喜歡用國外各種文學潮流的種種“主義”充斥評論,也不愿把西方形形色色的理論當作“拐杖”,讓人覺得離開他們就無法行文。我努力讓自己的評論文章遠離艱晦枯澀,盡力使語言生動細膩,形象鮮活,理論深入淺出,結構縝密嚴謹,富有文學性和美感;盡力以生動的文筆彰顯繁復的原作內涵。正如桑塔格所說:“正如一切偉大著作一樣,評論文章帶有鮮明的個人印跡,它以人的聲音說話。”同作品一樣,評論文章也是人的精神產物,評論者也應該從心靈出發進行評論,不但要體現出對作家作品的尊重、理解,還要表現出對讀者的責任心和擔當精神。這就要求評論文章用人能聽懂、能理解、能享受的文學語言、情愛語言,把評論文章也變成藝術品。這是因為文學評論是評論者和作者心與心的碰撞,是兩個靈魂毫無障礙的交流,也是評論者、作者和讀者三方情感、思想毫無間隙的融合。

40多年的寫作經驗使我認識到,文學評論固然需要理論做支撐,但這種理論應該具有針對性、實在性。應該充滿美感,應該接地氣、近人氣,而不是故弄玄虛搬來一些連自己也一知半解的光怪陸離的“主義”“思潮”,飄浮在云里霧里,戲弄作者與讀者。評論文章應該不離作品而又高于作品,應該從作品中來到文學中去,不是疾言厲色去訓斥,而是和風細雨去商榷;不是頤指氣使去指令,而是推心置腹去傾訴;不是教師爺式的自認高人一等的傲慢,而是有情有理有據的知心好友般的謙和。我盡力使自己的文學評論既有理論更有情感,并把平等、熱愛的情感蘊藏在優美生動的文字里,使它成為一篇富有美學境界的散文詩的理論文章。能讓人人都喜歡看,在獲取知識的同時享受到美的滋潤。同時,我也認識到自己的評論不是圣經,不是教科書,不能讓作者、讀者必須認同并照辦,而僅僅是一次知心好友間的談話,時到即別;僅僅是一盅醉人的美酒,酒醒即忘;僅僅是一杯清香的淡茶,飲過即丟;或者僅僅是一縷春風,過耳即逝;僅僅是暗夜里一盞極力明亮的路燈,無電既滅。其影響和作用真的是微乎其微。認識到這些,我才明白自己在作者、讀者心中的地位,才能擺正自己的位置而不敢張揚,不必炫耀,不能傲慢。

正因為如此,我才更低調做人、寫文,眾多文友稱我為“謙謙君子”,是抬愛也是事實,這可能和我的經歷有關:我從沒進入大學,接受過正規文學理論教育,也沒參加過“作家培訓班”、“評論研討會”之類的短期學習,沒有“學院派”那些高深的理論;我有自己繁忙的工作,8年農村知青生涯,12年煤礦工作錘煉、27年困于三尺講臺,沒有“職業派”那種充裕時間和全身心創作的從容;當然也沒有“媒體派”那敏銳的嗅覺和便利條件。所以我給自己的定位是批評界的“另類”,是地道的“草根派”或“民間自由評論者”,帶著這卑微的身份和異常艱難的探索,我能堅持這么長時間的評論文章寫作,一是深厚的熱愛,二是艱苦的勤奮,三是純凈的無欲之心。

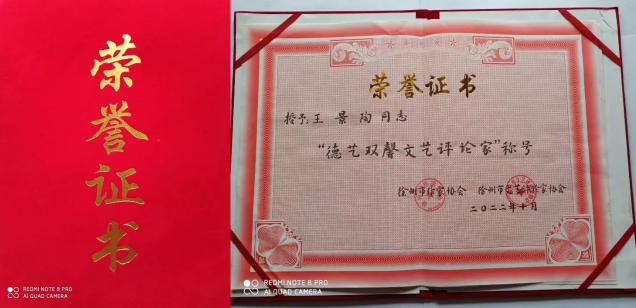

但人們是公正的,我的付出,我的辛勤勞苦,有情有義的文友們、徐州文學界的領導們看到了,記住了,我雖無心求名,而名譽自來:“德高望重”、“德藝雙馨”、“德才兼備”、“文好人更好”……等等溢美之辭,不斷從徐州市文聯、作家協會、評論家協會等各屆各級領導以及眾多作家作者口中筆下流出,給我極高的評價,極大的榮譽。“我有幸享受到特殊的厚愛:徐州市委宣傳部、徐州市文聯、作家協會、評論家協會先后破格專門為我舉辦了三次史無前例的會議:2004年4月20日,市文聯、作協、天能集團聯合召開了“王景陶文學創作報告會”。當時的徐州市文聯副主席、作協主席肖俊志、王建,作協副主席王善奎、鄭子、秘書長咎金龍等領導和作家、媒體、文學愛好者800多人出席會議,我作了《張開理想的雙翼 翱翔于文學天地——我的文學創作之路》的報告。專門為一位作家召開文學報告會,這在徐州文壇史無前例,20多年來也再沒有人能獲此殊榮。2019年6月20日,徐州市作協又為我召開了“王景陶文學評論創作研討會”,市作協副主席、著名作家李繼玲費心盡力,親自操辦并主持,作協秘書長張毅菲等領導及三十多位作家參與研討,并有作家從北京等外地發來賀電和發言詞。為一位文學評論者專門召開研討會,在徐州也是第一次。著名書畫家褚衍民癌癥化療剛結束,就從醫院抱病直接來到會場發言并贈送墨寶“評論家風采”,之后月余即仙逝,此幅墨寶成了他的絕筆。工程學院人文學院副院長吳云教授為參加會議路上出了車禍。幸而只是車被剮人無恙……各級領導及以及眾多文友的熱情令我終生難忘。這次研討會的消息在新華社、中國新聞、百度、鳳凰、澎湃、中國作家網等30余家國內外網站發布,引發廣泛影響。有作家說:“王老師的名聲響遍全球了”。2022年10月4日,壬寅重陽佳節之際,市文聯、作協、評協又聯合在李可染藝術館為我隆重舉辦了“戰地黃花分外香—王景陶文藝評論四十年座談會”各級領導、著名作家、評論家、教授、專家、學者30余人參加了會議。大家在會上給予我極高評價:江蘇省作協書記處書記、徐州市文藝評論家協會主席黃德志把我的文學評論風格概括為“真、情、義、美。”市文聯副主席沈士峰強調:“王景陶老師對徐州文學的貢獻,必將在徐州文學史上留下濃墨重彩的一筆!”市作協副主席楊洪軍評價我“是徐州文學的在場者和守望者。”著名作家、評論家張國志指出:“當我們在學習王景陶老師的時候,我們在學習什么?我們在學習責任、善意和真誠”。市作協副主席李繼玲在發言時動情地說:“王景陶老師多年以來以豐厚的學養以及廢寢忘食的一己之力,挑起了為徐州作家懸絲把脈、望聞問切的大梁。您以點評大家的作品為己任,大家以您點評為榮幸。王老師是徐州乃至當今中國文學圈里的一股清流,是我們的楷模。”著名小說家、紫金山文學獎獲得者李其珠感嘆“嘔心瀝血知是誰?鞠躬盡瘁景陶師”文學愛好者陳家強欽佩地說:“景陶老師是徐州文壇的構建者與靈魂”!女作家王芳則說:“王景陶老師是我輩做人的楷模、寫文的榜樣”。從文學上升到做人的高度,令我惶恐不安。會上市作協、評協聯合授予我“德藝雙馨文藝評論家”榮譽稱號,并當場頒發榮譽證書。市書法家協會兩位副主席景大文、耿廣敏敬贈“德藝雙馨”牌匾。此次會議,澎湃、百度、今日頭條、網易、鳳凰、新浪、中國作家等十余家網站均作報道,點擊閱讀量三十余萬人次,影響可謂深遠。為一位文藝評論家召開三次創作會議,并授予榮譽稱號,不僅在徐州,而且在全省、全國也是獨一無二、絕無僅有的。對此,著名作家、紫金山文學獎獲得者楊剛良指出:“(這些格局、影響、榮譽)前無古人,后無來者!景陶先生無人可以超越!”人們的贊譽既給了我公平的評價,也溫暖了我的人生,還影響著徐州文壇眾多的作家勇于承擔起作家的責任,向更高處攀登!而這正是我的心愿。

2004年7月,在徐州市作協副主席王善奎的支持操作下,我出版了第一部文集《菊放人品》。以后,又陸續出版了《菊笑人生》《菊香人雅》二書,完成了“菊人三部曲”。

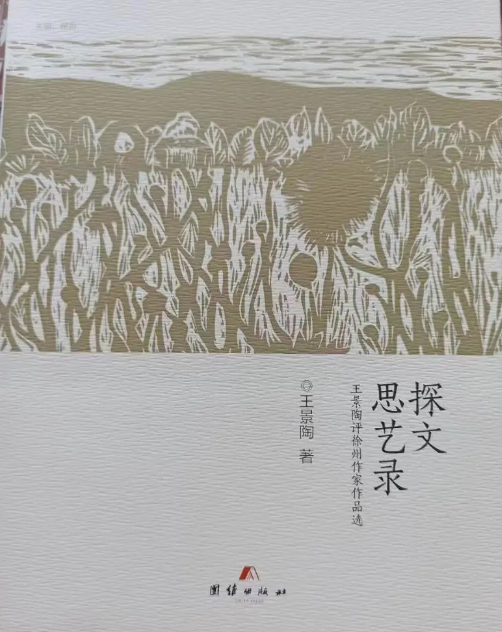

2018年11月,我評論徐州作家作品的專著《探文思藝錄》有幸得到市委宣傳部副部長、市文聯黨組書記、主席王雪春的垂青,她看完書稿后親自為該書寫序。序中寫道:“王景陶老師的作品充滿了對徐州作家作品的熱愛,對這項事業無怨無悔,對自甘寂寞的那份坦蕩和擔當……他評論的作品集中在當下徐州,面向有創作實力的作家,可以說對徐州文學的繁榮起了很好的助推作用……不少作品就是經過他的評論,再完善,再修改,達到了更高的質量……景陶老師在為徐州作家助推的同時,自己也成了徐州作家當中的一位,成為了徐州著名的文學評論家,也成了‘徐州作家現象’當中的組成部分。”殷殷眷顧,高高評價,令我銘心。

徐州作家中著名的伯樂,發現并扶持了孫友田、周梅森等著名作家的資深報紙編輯袁慶南老師在《序》中寫道:“景陶成為徐州文評之驍將、廣大讀者之良師、作家作者之益友,此徐州之幸也!……景陶之為人也,誠樸仁善,溫和敦厚,儒雅自謙,真君子也;景陶之為文也,自出機杼,辭約旨永,知博理深,乃佳作也;景陶之作評也,夸而有節,摘瑕中的;景陶之作論也,析薪破理,精微朗暢。景陶實是腹有詩書,筆生妍花。由是,景陶之文學評論自成一家之言,獨顯一家風骨,不愧為徐州文苑評論萬花中之奇葩。”

2021年5月,徐州市文聯為慶祝建黨100周年,在全市文藝界選擇100位老藝術家錄制影像檔案,我有幸忝列其間,錄制了近7分鐘的影像檔案,作為珍貴資料永久保存。

2022年1月,徐州市作家協會召開徐州6位著名作家線上點評會,由我擔當講解,作協楊洪軍主席在致辭中說:“王景陶老師是一位身負盛名的文藝評論家,德藝雙馨、德高望重,卻又平易近人、虛懷若谷。最難得的是對徐州文學、徐州作家懷有一顆滾燙的心,‘左輔右弼,前疑后承。一日萬機,業業兢兢'。王老師愛徐州更愛徐州作家,關心他們的生活,體察他們的疾苦,聆聽他們的心聲,引導他們的創作。捧著一顆心來,不帶半根草去,全心全意為徐州作家作嫁衣裳。拳拳愛心、殷殷囑托、赤子之心,日月可鑒……”

在另一場研討會上,楊主席又給予我高度評價:“景陶老師是一個深具平民眼光的人,有著很強的平民情懷和人文精神。作為徐州文學的在場者和守望者,景陶老師從不因為自己廣受尊重而妄下斷語,或對成長中的作家隨便指手劃腳。雖然年長,但思想一點都不落伍,但也絕不跟在任何時髦理論與風頭的后面,始終冷靜客觀地注視著徐州文學陣地,把作家的成長進步作為自己的觀察對象,不倦地守護著徐州文學的生態,并無怨無悔地做一名徐州文學生態的平凡守護者。”并強調:“景陶老師多少年如一日,孜孜不輟為徐州作家望聞問切,懸絲診脈作嫁衣裳,功在當代利在千秋,徐州文學和徐州作家都應該感謝您。”

著名作家、原《徐州礦工報》和《熱流》總編沙凡老師專門為我寫了一篇長篇報告文學《妙筆生花 如菊怒放》并發表在國家級刊物《中國時代報告》上。文中寫道:王景陶知識淵博,飽讀詩書;評論精準,理深語妍;治學嚴謹,有情有據;尊重作者,敬畏作品;文筆漂亮,文采斐然;仁義厚德,淡然名利。并指出王景陶的評論有四大特點:公正、準確、謙虛、專業。此文也算是為我的評論生涯作了全面評價,其影響巨大,引起人們廣泛關注。徐州市作協副主席李繼玲稱我為“徐州作家的導師。”中國作家協會會員、著名作家楊剛良、李其珠分別贊我“景仰景陶、景行行止,景陶吾師,吾恒敬之!”、“景陶師,我的恩師!”著名評論家、作家趙玉銀老師在研討會上講道:“景陶老師追求的是甘當人梯的自我犧牲精神,他不為名,不為利。以獎掖后進,提攜后學為己任;景陶老師有堅韌不拔的品格,他為了寫好評論,不懼艱辛,坐得穩,耐得住,為此,他甚至到了宵衣旰食的程度;景陶老師還有一種熱愛家鄉的桑梓情懷……景陶老師的評論文章客觀公正,行文流暢,語言如同行云流水,清新雋永,又能做到行于所當行,止于不可不止。”著名作家張本剛表達了對我的敬意:“我對王景陶老師懷有崇高的敬意,一是因為他的無私,他寫評論沒有任何功利性,他手中的筆只遵從于自己直觀的識見和良知,二是因為他淵博的學識,他有更廣闊范圍的文學閱歷,更寬廣的文學視角,更具邏輯性的文學解析能力,更有針對性的批判概括力量,更具前瞻性的藝術判斷。三是他的嚴謹細致,他的評論充滿了感情,有了風度、溫度和氣度。”……先后有近200名徐州作家在不同場合、用不同語言稱贊我、抬舉我,讓我汗顏不已。

不僅作家,同學、同事們也有多人說出許多錯愛之詞。中學同學楊治平專門為我寫了一篇《嫁衣》短文,文中寫道:“默默耕耘,辛勤付出,甘當人梯,提攜后進。這正是你人格精神的生動寫照,你就是誠樸敦厚的景陶君。”同學陳家強說:“景陶這部徐州作家作品評論集,開全國地域作家評論之先河,意義深遠。它的價值也許多年后才能彰顯出來,定會為徐州文壇繁榮起到推動與引領作用。”

煤礦工友房輝在微信中欽佩地說道:“您的為人是做人的楷模;您的文學是寫作的榜樣,您必將在徐州文學史上留下濃墨重彩的一筆。”工友索保益也寫道:“景陶兄長學識非凡,從外國名人之語到著作,再到中國的古典、現代的文學名言名句到文學、哲學、社會學、心理學、美學等各方面都給予作家做層層剖析,使他們心悅誠服,這需要多么高的學識啊!”

誠惶誠恐引用不同身份、不同關系的文朋詩友、同事同學、親戚鄰居等太多人的抬愛之辭,不敢炫耀,而是擔心盛名之下,其實難副,擔心辜負人們的期待,擔心忘記大家的抬舉恩情。我時時在心中警醒自己:這些是抬舉,是鼓勵,是鞭策,應時時牢記于心,不敢稍忘。我也時時提醒自己:我有幾斤幾兩?我只不過是一個底層的草根文學評論作者而已。

同樣讓我高興并富有成就感的是我的評論徐州作家作品專集《探文思藝錄》被中國國家圖書館、首都圖書館、上海市、天津市、重慶市、西安市及北京大學、清華大學、南京大學、南開大學、北京師范大學等80多家圖書館收藏。《菊放人品》《菊笑人生》《菊香人雅》《探文思藝錄》等四部著作及100多篇評論手稿被徐州市檔案館作為徐州文學資料珍藏。

正是熱愛,使我走上了文學評論創作道路,并找準了創作方向;正是勤奮,讓我有了文學創作的資本,并取得了一定成就;正是無欲使我獲得了社會的承認,并收獲了巨大的榮譽;正是堅持,才讓我在困境中奮起,并對得起所有親人、師友、同學、同事,對得起徐州這生我養我的家鄉,對得起徐州文學。此生無愧,此生無悔!足矣!

2022年4~ 6月

修改定稿于2023年5月

附:導演鄭子微詩微詞微賦錄之2384

文壇勁松,人生導師,事業諍友,疊翠彭城文學藝術界,享譽大江南北浩然風。他和我雖己多年不見,相隔雖有千里之遙,但紙短情長,尊崇始終不渝。人生漫漫,知音難覓。他是亦師亦友的王景陶,他是良師益友的王老師,他是情同手足的好兄長。

感謝王老師的指教和引領,謝謝您中肯的點評與熱誠的鼓勵,還有不舍晝夜的秉燈夜讀,所思所想所悟,都化為高山清溪的飛泉,流淌進讀者和作者的心田,滋潤芬芳歲月,溫暖文朋詩友。

遙憶當年的《春箏》之竹,經幾十年砥礪奮進,歷幾十度春夏秋冬的浸潤,終于破土而出,穿云裂石,成就了多株迎風而立的美麗秀竹,在大千世界里,呈現獨具匠心的愛與被愛的風情。

謝謝景陶師,感謝王大哥。在一路同行的過程中,在觀海攬月的時空中感悟真情,品讀摯愛,領略您文才大略兼謙謙君子的風彩。

今天傍晚,在陪同央視原臺長,中國視協名譽主席趙化勇先生回徐參加彭城英才薈活動后,在返京的高鐵上,偶讀王景陶老師《我的文學之路》之余,有感而發。記得那年的春天,我們相識于《徐州礦工報》副刊部,都是以借調工作的名義,學習文學編輯的知識與常識,難能可貴的幾個月時光里,先后在袁老師,耿老師,叢老師,趙老師,陳老師的悉心指導下,學習著,進步著,前行著。在共同工作的過程中,景陶兄成為我的評論老師,成為我們一生忠義的朋友,王老師的評語有時雄闊澎湃,如聽蒼海潮汐,有時又是小橋老樹,繪畫庭院悠然;有時是淺溪豐谷,探尋九灣深遠之達觀知勉,有時又是蒼茫風云,仰觀高山之顛疊嶂層巒之壯美,或生動形象或情景交融,或砥礪劍客,云海仙游;或乘風破浪,風雨濟文;或文彩飛揚,豐盈厚實,品相美文既好看又實用,既耐人尋味深刻研議,又指點江山激揚文字,讓人品讀再三,不忍放手,欲罷不能。

王老師指導我的詩文創新,點撥我的小說建構,照亮我的文學星火,那時節的青春之美,逐步明辯了心中漸漸清晰的創作規劃與人生目標……謝謝王老師的教導,謝謝王大哥的扶持。

歲月悠然,思念最遠。祝福與祝愿同在,友愛與情義同行。

2023年5月22日(周一,農歷四月初四)19時51分于G364次旅途中。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業