“周瑟瑟詩歌西湖論壇”舉辦

9月16日,“周瑟瑟詩歌西湖論壇”在惠州西湖風雅頌茶語會所舉辦。來自深圳、廣州、惠州、東莞、珠海、澳門的50多位詩人、作家、評論家與學者參加了當天的活動。活動由惠州風雅頌茶語會所、風雅頌文化傳媒、《卡丘》詩刊聯合主辦。

參加論壇的部分嘉賓合影

詩人吳曉作為主辦方代表致辭,他說:“一個詩人可能是無數個人,無數人可能是一個詩人。周瑟瑟持續40年的寫作,經歷了少年、青春期與中年,漫長的時間或許只是一瞬。從詩人個案探究當代詩歌的發展路徑與方向,討論當代詩歌的問題與經驗。在惠州西湖,體驗蘇東坡的生活。在風雅頌茶語會所,聞茶談詩。秋雨與陽光交替,讓我們傾聽當代詩歌真實的聲音。”

據了解,周瑟瑟生于湖南岳陽,是當代詩人、小說家、藝術批評家、策展人。現居北京與深圳兩地。中國作家協會會員、中國文藝評論家協會會員、栗山詩歌學會會長。著有詩集《暴雨將至》《種橘》《屈原哭了》(繁體版)《向杜甫致敬》(多語種),評論集《中國詩歌田野調查》《當代詩歌文明:周瑟瑟研究集》,長篇小說《曖昧大街》等30多部。作品譯為英語、西班牙語、瑞典語、日語、韓語、蒙古語、越南語等在海外出版。獲《北京文學》詩歌獎,并獲得“2021年度全國十佳詩歌評論家”稱號等。主編《中國當代詩歌年鑒》《中國詩歌排行榜》《卡丘》詩刊。中國詩歌田野調查小組組長、栗山詩會與卡丘·沃倫詩歌獎發起人。擔任新加坡國家藝術委員會金筆獎評委。

周瑟瑟在現場提到了六個問題:一、當代詩歌在何處轉向?二、攜帶南方的寫作;三、改變敘事策略的語言;四、在眾人中間與進入無人之境;五、對當代的重新認識;六、如何以十年時間沉默與思考?

周瑟瑟談到,一、當代詩歌在語言革新、敘述方式、詩學觀念等多處都有過重大的轉向,但最大的轉向在少數詩人寫作內部發生,我在等待下一個轉向的到來。我本人的寫作有過三次轉向:少年抒情唱詩寫作、青春烏托邦式詞語寫作,中年簡語元詩歌寫作;二、每一個寫作者身上都攜帶了一個人類學的故鄉,南方是我的故鄉,我的寫作打上了深深的故鄉烙印,這是我的私人寫作的部分;三、改變敘事策略發生在我的第三次轉向,通過“詩人田野調查”的方式走向了“詩歌人類學”,從而改變了詩歌語言與詩歌觀念;四、我們的寫作存在兩個狀態,在眾人中間與進入無人之境,群體與個體永遠是對立的,我愿意一個人走向寂靜與孤獨;五、當代是一個時間概念,每一個活著的詩人都有機會創造屬于自己的當代詩歌。我的當代詩歌是體驗式的詩歌,是我的詩歌觀念的產物,是正在發生與實踐的詩學;六、如何以十年時間沉默與思考?一個人的定力相當重要,但也很難獲得。要以強大的定力排斥外在干擾,進入無人之境。本月底我要到寧波一個寺院去學習禪定的方法。

詩人、評論家方舟主持了論壇。他認為,惠州西湖是一個特殊的詩歌符號,甚至有著某種傳統詩歌史學和時間座標的意味,這一切都源于詩人的參與和書寫。我們知道早在宋代就有蘇東坡這樣的詩人在西湖邊行吟、流連,留下了后世咀嚼不盡的詩歌的佳構與傳說。今天得益于武漢大學惠州校友們的倡導、組織,珞珈詩派詩人吳曉的召集,當代著名詩人周瑟瑟的詩歌詩論分享對話會在這里舉行,無疑是中國當代詩歌與中國偉大的詩歌傳統的一次時空對接和回應。每一座城市都有自己的詩歌記憶和身體記憶的。我相信這樣有價值的詩歌雅集,歷史會下留一個注腳,那就是:今天,他和我們。

方舟說,他,就是我們今天的主題詩人周瑟瑟。我和周瑟瑟同屬湘人,話說惟楚有材,大江東去無非湘水余波,放到今天的南方以南,人們還是會說,湖南湖北籍詩人依然群星璀璨,今天“北星”南移,南方以南的天空顯得特別耀眼。我和瑟瑟兄神交已久,今天才是我們的第一次見面,惶惶然不知所以然,但對瑟瑟兄的詩歌作品多有拜讀,且作為同時代人我們雖有不同的經歷,但都有相同時代之于個人的精神烙印與深切的體驗,這種生命與共的共時性、共棲性(如同在八十年代油印出詩集,同在90年代南漂或北漂,同在中年之后對語言原鄉與精神原址的回溯和返還),讓我有勇氣做以下判斷:一是周瑟瑟是從鄉村鄉土里長出的憂郁的詩人,有著豐富而又詭秘的鄉村經驗和詩性提煉的少年詩人;二是周瑟瑟是在城市的夾縫中對現代性和語言學進行拷問與抗辯的嚴肅的城市詩人;三是周瑟瑟是一位不可多得的具有文本自覺、實驗品格的跨界的綜合型詩人;四是周瑟瑟是一位獨立特行、誠實寫作的向內抒情的實踐型的詩人。

方舟認為,這樣的辨識度在中國當代詩壇當然是少數的,他的四十年詩歌寫作可以說參與了中國當代詩的每一個重要時期的流變與突圍、維新與成長。前天我在《詩刊》上讀到周瑟瑟的《一種實踐的詩學》,一篇試圖構筑“詩歌人類學”的詩學主張的文章,與他之前的“詩人田野調查寫作”一脈相承,讓我看見一位詩人的寫作抱負和孤勇者的姿態,心有戚戚焉。

詩人趙原認為,周瑟瑟是一位有著驚人的豐富性和復雜性的詩人。他的寫作視界之寬廣、題材擷取之龐雜、思想探研之深刻、精神介入之艱毅、生命體驗之孤衷、筆力風骨之清健,在當代詩壇上都是獨樹一幟的。他四十年的寫作生涯讓我想起惠特曼和聶魯達,偉大的詩人往往具有最本質的相似性,那就是熱情,無與倫比的熱情。對世界的熱情,對天地萬物的熱情,對宇宙人生的熱情,“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁懷”,缺乏熱情或者失去了熱情的人永遠不能體會到熱情是詩人建構自身寫作體系的唯有的基石。

趙原說,周瑟瑟詩歌中蘊含的充沛的熱情,既來自他的普世情感,對世界的關懷和關愛,同時也來自個體生命內在的自我審視,對人與世界的關系、自然生態與文明生態的關系的深刻思考。哈貝馬斯在《交往行為理論》中說,個體生命作為孤獨主體“被置入世界之中的存在”,需要從與世界的共生關系中去救贖,也即是從“孤獨主體”向“交互主體”轉變。詩歌也許是實現這一轉變的途徑。周瑟瑟的詩歌及其在寫作中呈現出的巨大熱情,體現了當代漢語詩歌藝術在“世界秩序”和“生活世界理性”上,在與世界的對話和全面交互關系上,所具有的“世界性、真理性、妥當性、真實性、理解可能性”。

詩人仲詩文說,周瑟瑟的詩歌創作風格多變,既有傳統的經典式的抒情寫作,又有現代的向下口語寫作,還有介乎二者之的第三條敘事道路,仔細梳理與觀察,擁有這樣十八般武器的寫作者非常少見。他的題材雖然廣泛雜駁,又無一不體現出一往無前的實驗精神,他緊跟著詩歌的現場,表達著屬于他的態度與觀點。他的詩歌語言質樸、清新、流暢,其表達的主旨與內容往往是沉重的、深髓的,令人震撼。從“卡丘”到“田野調查”到“詩歌人類學”,這種變化與演進,都在不斷地成就他——作為中國詩歌現場最重要、最優秀的寫作者之一。

詩人張茲旭表示,周瑟瑟近年來的寫作非常獨特:似重回少年寫作,語言存真,注重細節表達,突顯真實,質樸,無邪。他的作品實力、才華、學識,大家有目共睹。他為人和善,平易近人,儒雅隨和。今天他和大家一起分享這幾年的寫作狀態與思考,給人帶來了深深的啟示。

詩人李凌說,周瑟瑟的作品仿佛都是信手拈來,但每一首里面都體現了對生命、生活和世界的深切關懷,以及對人生命題的哲學思考。受周老師作品的啟發,借此機會寫了幾句詩,向周老師致敬:“在你身上我找到了我的惠州/我的故鄉和祖國/在你身上的田野調查/為我貢獻了詩歌的實踐/季節更替里的方言和鄉愁的味道”。

詩人繆佩軒說,我非常欣賞詩人、作家周瑟瑟提出的“走向戶外的寫作”并身體力行。他樂此不疲地到“戶外”去獲取鮮活的第一手材料與經驗,他的實踐讓他成為“戶外”的見證者。偉大的詩歌是從深厚的生活土壤中生長出來的。生活境遇不同,對詩歌的本質有不同的理解。與詩人及生存境遇毫無關聯的詩,不能稱之為詩。詩人的生活范圍不應當只局限在小圈子里。

詩人王屹認為,周瑟瑟的詩充滿哲理與思辨,頗具一格。他視角敏銳,關心民生多艱,他性格質樸,觸摸時代脈搏,他情懷純真,不為塵世浸染。

詩人鐘立說,詩歌賦予生活意義,參加周瑟瑟老師的西湖論壇,大有醍醐灌頂之感,就像是一滴水落入海洋,又像是一個嬰兒,于我而言,寫詩是一種生活方式,詩歌賦予生活意義。我想用詩的語言記錄生活,那些日常的瞬間,忠誠于所見,勤勉地記錄,準確地表達,用文字的排列組合,描畫出我的所思、所想、所感。朦朧、模糊、多義的表達,就是我的留白,用詩的語言,搭建起一個關于我的迷宮。曾經有十幾年的時間,我無以表達,徹底失語,當我開始熱切地期待,用詩的語言去表現生活,有了充分的自我,對自我的發現和肯定,才能形成思想和表達的沖動。從一個無話可說的人,到一個隨時隨地都想用詩的語言來做表達、做描述的人,這中間經歷了痛苦的掙扎,直到最后的徹悟、覺醒和自我的重建,我終于成為了一個樂于通過詩的語言,去和世界發生連接的人,詩歌似乎是打開的另一扇窗,讓我找到了愛這個世界的理由。

詩人任旭東表示,我在20年前的網絡詩歌論壇時期就開始關注到周瑟瑟的寫作。他的詩歌變化多端,富有哲學思辨,從極簡到卡丘,從方言元詩歌到田野調查,從走向戶外到詩歌人類學,詩歌文本探索伴隨著人生歷程。作為一名優秀的自覺的詩人,他的詩不僅豐富了口語的創造性,還能看到生命的在場與難度。

方舟在作論壇總結時說:“每一位具有生長性的詩人都是變異著的詩人,他的寫作充滿了動蕩、覆蓋、超越的力量,每一位具有歷險精神的詩人都是自省的詩人,他會一直面對自己的內心寫作,回答和清厘肉體和精神的雙重詰問,給自己豎一座燈塔,攜手一條通向未來的道路。再次感謝周瑟瑟的精彩分享與大家的討論!”(吳曉/文)

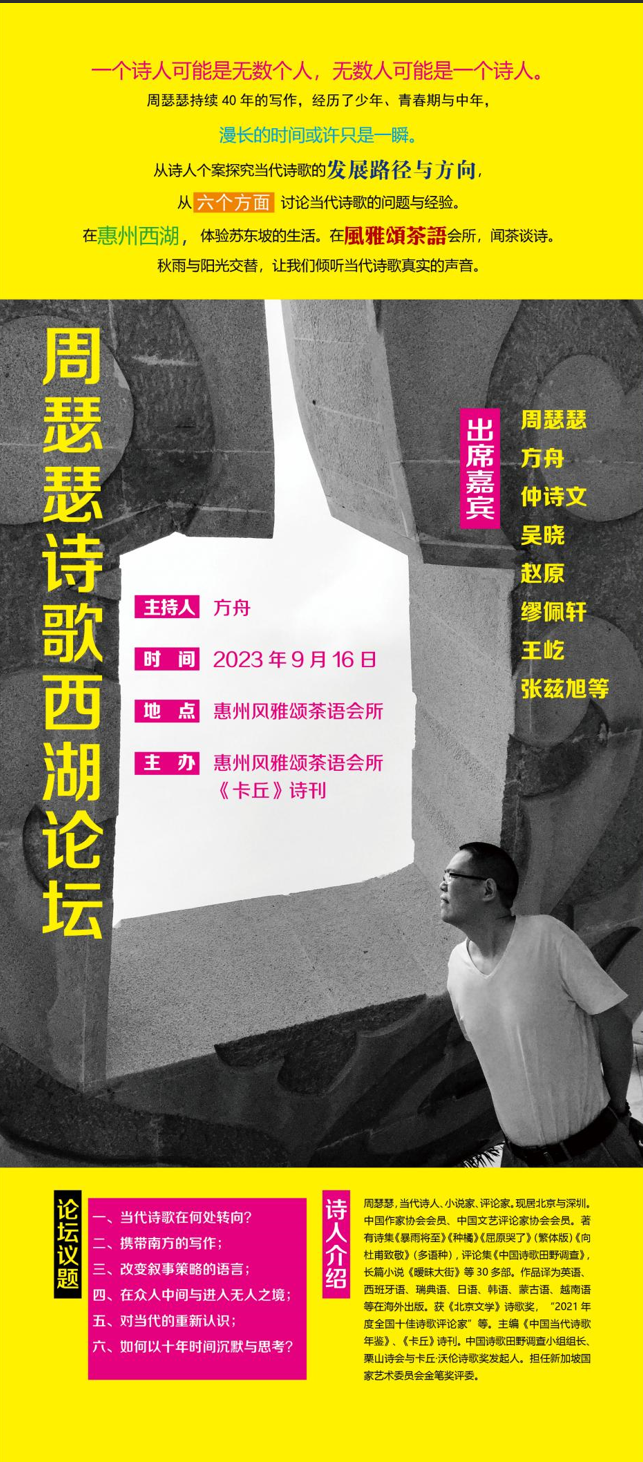

論壇活動現場海報

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業