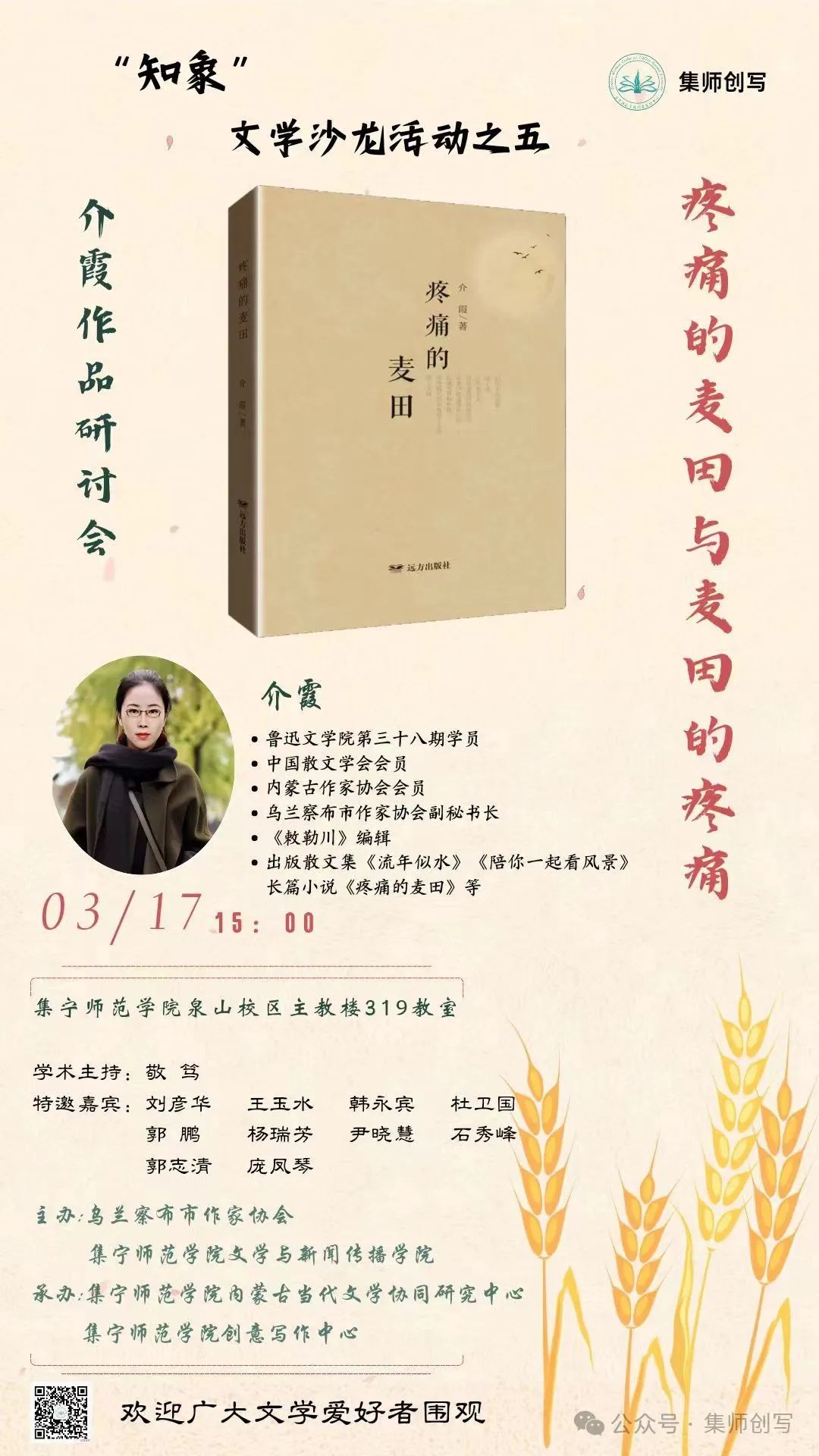

青年作家介霞作品研討會在烏蘭察布舉辦

2024年3月17日,由烏蘭察布市作家協會、集寧師范學院文學與新聞傳播學院主辦,集寧師范學院內蒙古當代文學協同研究中心、集寧師范學院創意寫作中心承辦的第五期“知象”文藝沙龍活動:“疼痛的麥田與麥田的疼痛”——介霞作品研討會,在泉山校區主教樓319教室成功舉辦。

中國作家協會會員、烏蘭察布市作家協會主席王玉水,烏蘭察布市作家協會副主席韓永賓,烏蘭察布市作家協會副主席、烏蘭察布市評論家協會副主席杜衛國,集寧師范學院文學與新聞傳播學院院長、教授郭鵬,集寧師范學院學報編輯部主任、教授、集寧師范學院內蒙古當代文學協同研究中心負責人楊瑞芳,集寧師范學院內蒙古當代文學協同研究中心成員石秀峰,烏蘭察布市作家協會副秘書長、集寧師范學院文學與新聞傳播學院副教授龐鳳琴,集寧師范學院內蒙古當代文學協同研究中心成員、集寧師范學院文學與新聞傳播學院副教授郭志清受邀出席,另有來自各二級學院的50余名同學參加本次研討會。活動由集寧師范學院創意寫作中心負責人敬篤主持。

活動伊始,主持人介紹了參加本次活動的各位嘉賓以及青年作家介霞的長篇小說《疼痛的麥田》,他指出,小說情節生動,故事曲折,人物形象躍然紙上,不僅讓文學與新聞傳播學院的師生對烏蘭察布市本土作家有了全新的了解,而且讓大家有機會一起體驗“疼痛的麥田與麥田的疼痛”的深刻內涵,從而引發大家對作家創作的深刻思考。

會上,郭鵬院長首先對與會嘉賓表示了誠摯的歡迎,并向參會人員介紹了文學與新聞傳播學院概況與發展規劃。隨后選取《疼痛的麥田》中的部分精彩片段進行解讀分享,頗具洞見地覺察到,介霞作品蘊含的豐富的情緒基調和正確的價值取向,慢節奏與快節奏的雙重敘事方式,在故事的空間內不斷轉換,實現了一種詩學意義的升華。而后,他又提出,介霞的作品善于運用懸念、伏筆、提前告知結局等方式,其目的是為了更好地把握敘事節奏。最后,他希望介霞在以后的創作中,能夠寫出更多有感染力、有生命力的文字,為烏蘭察布的文學事業增光添彩。

楊瑞芳教授從舉辦這次研討會的初衷出發,闡明了本次活動的意義與價值。她寫了一篇題為《生態話語的重構與反思》的論文,文章從“麥田:生命的本源;逃離:理想的追尋;回歸:精神的還鄉”三個方面論述了“麥田”這一意象在小說中的核心要義。她通過對作品的細讀和分析,認為該小說讓我們看到了“生態敘事”概念的延展性,也剝離出生態性所隱含的包容性。小說在開篇就為我們營造了疼痛的氛圍,將故事中人性的善惡、中華傳統美德、生命的意義等蘊藏其中,尤其是線性的時間軸讓中國傳統的圓形時間軸在城市化進程中發生了“質”的傾斜,故鄉不再是人生中唯一的歸宿。作者以生態敘事為切入點,對生態的內涵進行擴展,在現代文明的催生下,生態不僅僅拘泥于自然環境,更有人文生態、社會生態、政治生態的相互結合。在談到介霞作品存在的問題時,她指出,作為一部反映特定時代的“社會事件”的小說,其人物塑造、故事內容略顯單薄,敘事筆法也單一,并沒有勾勒出在這樣一種“社會事件”中具有顯性特征的群像圖景。特別是小說后半部分寫余飛龍等一代人對于夢想的追尋、對于現實的無奈、對于命運的抗爭等,雖然符合當下線性空間轉換流程,但關于“生態敘事”中人文價值現代性的內涵挖掘不充分,讓城市漂泊者的精神焦慮在近乎簡單化的結尾處理中變得無足輕重。

杜衛國副主席則從自己與介霞認識的過程談起,說起往事,歷歷在目,難免讓人感慨萬千。他在肯定介霞創作進步的基礎上,也發現了作品中的某些尚不成熟的部分。當然,他圍繞作品提出以下幾點看法:首先,介霞利用小說,書寫了父輩的經歷與故事,取材于現實生活,且高于生活,既寫出了一代人的執念,也勾勒了一代人的疼痛;其次,小說在書寫人性善惡方面,處理的還不夠得當,尤其是某些人物的塑造上,略顯單薄;第三,作品運用了大量的散文式的寫法,重視作品的融情于景,情景交融,在抒情的同時,增加了更多有益地思考,藝術表現方面較為成功;第三,標題就是主旨,《疼痛的麥田》的命名很巧妙,作為新時代的青年作家就應該具有新銳的特點,彰顯青年作家的氣象。最后他指出,小說主旨與黨中央和習近平新時代中國特色社會主義思想相符合,切合了,白居易所倡導的“文章合為時而著”。

石秀峰老師認為,長篇小說《疼痛的麥田》可視為泛生態小說,是作者努力踐行生態小說創作的成果。作品具有的生態意識,主要體現在對人與自然關系的變化的描寫、對逃離自然的人在現代社會中生存狀態的深刻關注以及作者對故土家園逐漸衰落的反思、回歸自然渴望的流露等方面。作為泛生態小說,《疼痛的麥田》與內蒙古的一些專寫大自然的生態作品如《呼倫湖》《從一只鷹開始》《額爾古納河》等不同,作者描寫的自然對象是故土的麥田,以及生活在這片故土上的人們與麥田關系的變化。麥田在小說中不是作為陪襯的背景,也不是抒情的工具,麥田本身就是作者在作品中獨立描寫的一個對象,擁有著和人一樣的獨立的品格,作者賦予她生命的“疼痛的”情感。最后她提出了一些意見,認為《疼痛的麥田》在結構上比較松散,情節的連貫性與矛盾沖突需強化;在人物性格塑造、命運安排方面需深入到人物內在的精神與靈魂深處,寫出人性的復雜性。小說的完美結局與在一定程度上削弱了作品此前的反思,希望作者在以后的創作中能深入到人物精神的深處,對人類生態危機能進行文化層面的挖掘,創作出生態主題與文化思考相結合的更豐富、深刻的文學作品。

韓永賓副主席的發言指出,在人與麥田關系的描寫就能看出小說中凸顯的那種生態意識,麥田與人物的依戀關系寫出了希望和未來,那些血脈相連的人物關系,讓“麥田的疼痛”變得更鮮明。在這里,故土與麥田是生命家園,是人物最后要回歸的母體。作品中也出現多處前后對比關系,比如這一代和上一代人的對比關系、人與自然和諧相處的自然之美。尤其是文中對現實問題的關注與反思更能體現出一位作家的敏銳。最后,他希望介霞在接下來的創作中,應該多閱讀,多體驗生活,只有這樣,才可以進一步提高刻畫人性復雜性、多面性的能力,尤其是結尾部分,要解放思想,不拘泥于某種固定的結局,多留一些空間。

龐鳳琴副教授針對介霞散文集《陪你一起看風景》展開了討論,她認為,介霞曾以散文集《流年似水》獲得2014年度烏蘭察布市第五屆精神文明建設“五個一工程”獎,2022年,她以長篇小說《疼痛的麥田》再次獲得烏蘭察布市第九屆精神文明建設“五個一工程”獎,其散文集《陪你一起看風景》發表于2017年,從時間上看,正介于這兩部作品之間,毋庸置疑,《陪你一起看風景》在她創作中起到了承前啟后的作用。縱觀介霞的創作道路,從散文到長篇小說的創作,她的創作文風日漸形成,人景情的融合、真善美的抒寫,形成了其散文較為鮮明的特色。敘事有時是娓娓道來,有時又陷入反省沉思之中,暗含著成長小說敘事模式,反映了“我”對本土身份認同、追尋和對現實的反思,構建出一個動態的、本質化精神空間。

郭志清副教授,從介霞散文、小說作品中的“疼痛”主題出發,探討了“女性的疼痛”這一頗具意味的話題,為大家提供了打開介霞作品的一個新的突破口。她進一步指出,介霞的作品啟示我們應該活在當下,在活在當下的過程當中愛我們自己。我們處在一個無法找尋自我的時代,人與社會、人與人、人與自我的關系等等,無處不在上演著“異化”,人類所面臨的自然生態危機和社會精神危機,正在襲擾著我們,人類該何去何從的宏大命題,擺在了作家面前。介霞則使用生態文學的手法,對現實生活中的生態問題做出科學和文化剖析,以探尋生態為基指的社會根源,并嘗試著尋求解決之道。

王玉水主席首先為大家分享了個人的求學經歷,道出其中的艱辛,并鼓勵在座的青年學子們要珍惜四年的大學時光,提高閱讀數量和質量,樹立正確的價值觀、文學觀,要敢于拿起筆來,勤寫勤練,方能早出成果。緊接著又談起了介霞一路成長的經歷,他認為介霞作為一名作家,本身就具有勵志的色彩,在肯定介霞創作的同時,號召大家向她學習。圍繞《疼痛的麥田》,他結合自身的創作,指出長篇小說中某些人物的結局不能太過突然,要循序漸進,做好鋪墊,尤其是在情節編排上增加真實性和讓人產生共鳴的細節,只有這樣才能塑造出讓人眼前一亮的人物。

最后,青年作家介霞表達了對主辦方、承辦方、與會嘉賓以及同學們的感謝之情。她聲情并茂的介紹了自身創作經歷,坦陳自己存在的一些劣勢,以及忐忑的心情,她表示不畏懼前路荊棘,堅守文學初心,爭取早日寫出更多有質量的文本。作為作者,為大家分享了《疼痛的麥田》創作背景和人物原型,指出書中人物的名字寓意著中華民族的脊梁。在時代的巨變面前,介霞感受到了祖國的日漸強大,作為新時代的文學青年,更應該傳達出堅韌不拔,不屈不撓,勇往直前的精神,在接下來的創作中,將繼續以新時代為抓手,寫出更多精彩的文章,讓更多的人聽到烏蘭察布聲音。

在互動環節,來自物理與電子信息工程學院2023級的同學馮廣勝問道:“介霞老師除了對文學有熱愛之情以外,還對文學寄托了什么感情?”介霞認為,自己的作品除了對文學熱愛之外,還寄托著對女性價值觀的正面倡導,我曾經在筆記本上寫了一句話‘女性要自立、自強、自足’,這是自己六年級的時候寫下的,那時候年紀還小,就有了女性的價值觀,盡管還有男尊女卑的傳統思想存在,但是女性還是從小要有獨立的精神,包括獨立的經濟、能力等等。

來自2021級漢語言文學專業的許樂怡同學問道:“介霞老師從零到一的經歷讓自己很受鼓舞,所以想要請教介霞老師在這個過程中做了哪些努力,可以為我們這些學習文學的學生提供哪些建議?”介霞結合自身的文學經歷,講述了自己是如何一步步走向今日的文學之路的,并且對同學們提出了三點忠告:一、要喜歡讀書、多讀;二、多寫作、不斷地堅持去寫;三、老師的鼓勵、激勵,是自己不斷前進的動力。

敬篤對研討會做了總結,他說,我們今天能夠在這里成功召開介霞作品研討會,離不開烏蘭察布市作家協會、文學與新聞傳播學院的大力支持。從氛圍上而言,大家敢于表達自己的想法和意見,能夠為介霞作品準確把脈,一針見血,直擊要害,這也為介霞以后的創作提出了新的挑戰。“知象”文藝沙龍,將繼續舉辦各種形式的活動,力爭將繼續為烏蘭察布乃至內蒙古本土作家提供更多研討的機會,讓大家能夠在研討中,找到自身的不足,從而提升自己的創作水準。最后,與會嘉賓與同學們合影留念。

文 本:馬媛媛、楊文慧、溫靜

圖 片:馬媛媛、楊文慧、馬維蔚

海 報:馬可卿

其他:劉星宇、董祎蘋、趙宇航

排 版:馬媛媛

來源:集師創寫

https://mp.weixin.qq.com/s/vVsr_LNNMCIkpxiPa99a2A

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業