第六期“知象”文藝沙龍活動:

“內蒙古當代文學中的北疆文化——《同月之光》品談會”成功舉辦

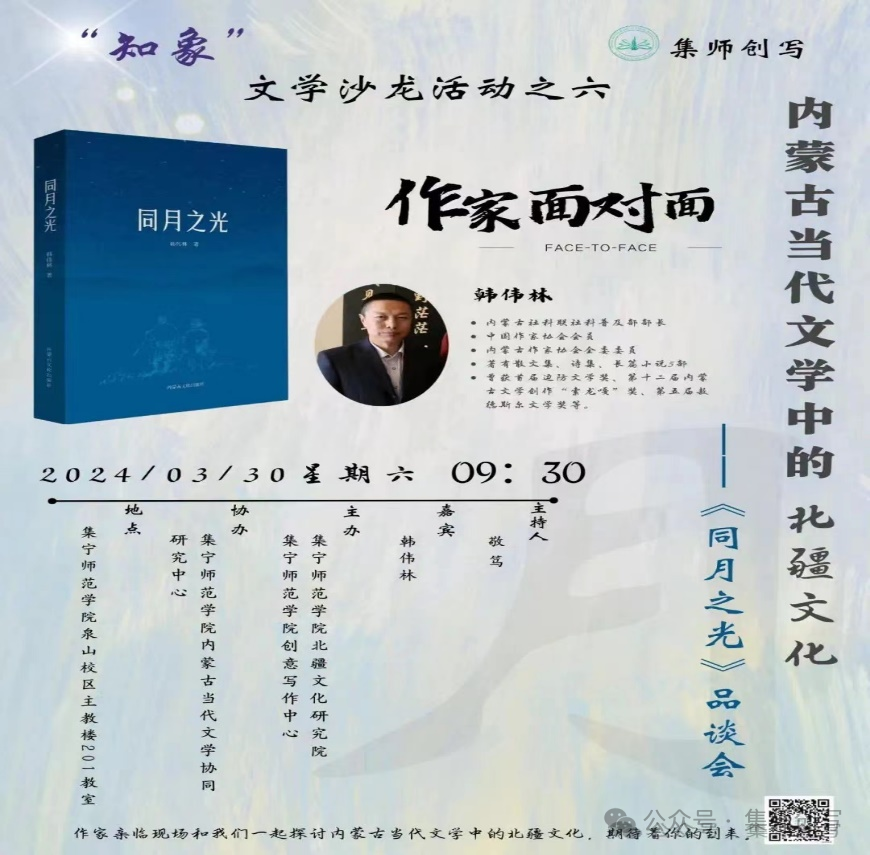

2024年3月30日上午9點30分,由集寧師范學院北疆文化研究院、集寧師范學院創意寫作中心主辦,集寧師范學院內蒙古當代文學協同研究中心承辦的第六期“知象”文藝沙龍活動“內蒙古當代文學中的北疆文化——《同月之光》品談會”,在泉山校區主教樓201VR實驗室舉辦。此次活動特別邀請了內蒙古社科聯社科普及部部長、中國作家協會會員、內蒙古作家協會全委會委員、內蒙古“索龍嘎”文學獎獲得者韓偉林先生,與我們一同從他的散文集《同月之光》中探尋內蒙古當代文學中的北疆文化內蘊。

集寧師范學院北疆文化研究院副院長、學報編輯部主任楊瑞芳教授,集寧師范學院文學與新聞傳播學院院長、集寧師范學院北疆文化研究院副院長郭鵬教授,集寧師范學院教育科學學院原院長曹宇教授,集寧師范學院科技處副處長、北疆文化研究院副秘書長尚妤博士,集寧師范學院文學與新聞傳播學院黨總支副書記王維新以及集寧師范學院文學與新聞傳播學院龐鳳琴、馮海霞、劉璐等教師受邀出席,另有各二級學院的200余名同學參加本次品談會。活動由集寧師范學院創意寫作中心負責人敬篤主持。

活動伊始,主持人向大家介紹了與會嘉賓與作家韓偉林創作情況及其散文集《同月之光》的寫作要旨。他指出,《同月之光》具有較強的藝術感染力與趣味性,其作為少數民族文學重點作品扶持項目和內蒙古文聯草原文藝精品創作工程文學創作子項的結項成果,對鑄牢中華民族共同體意識具有重要意義,同時能夠讓讀者了解少數民族歷史文化,厚植家國情懷,全書以獨特的筆法書寫了北疆文化,是內蒙古當代文學中一部不可多得的散文力作。

品談會共分為兩部分,第一部分由作家韓偉林做題為“書寫北疆大地的歷史之韻、民族之融、人文之美”的講座。作家韓偉林表達了對主辦方、承辦方、與會嘉賓以及同學們的感謝之情并情真意切地談了自己對內蒙古當代文學中的北疆文化的了解以及自己創作《同月之光》的心路歷程。韓偉林講述,“北疆文化”作為地域性文化的一種,是自古以來北疆區域內各民族共同創造的,屬于中華民族文化共同體的重要組成部分。他從《同月之光》中引出馬可波羅和清朝末代皇帝愛新覺羅·溥儀等人物在北疆大地上的一些經歷,談了自己歷史散文創作過程中所運用的一些技巧和方法。最后,他又以自身的創作為例,鼓勵同學們多觀察、多讀書,敢于探索和創新,努力寫出有內在、有深度的文章,文筆要深入人物的內心情境,文字要有人文之美,要將歷史的韻味融入文學,實現文學與歷史、文學與地域的共鳴。

活動的第二部分,為品談部分,與會嘉賓圍繞著“內蒙古當代文學中的北疆文化”以及散文集《同月之光》中所蘊含的北疆文化,展開了精彩的討論。

郭鵬教授首先對與作家韓偉林的到來表示了誠摯的歡迎,并向與會人員介紹了文學與新聞傳播學院概況與發展規劃。隨后他圍繞《同月之光》的中“北疆文化”的書寫提出了自己的觀點,并對該散文集定位為“人文歷史紀游型散文”。他認為,在韓偉林的筆下,枯燥的歷史知識變得有趣、變得鮮活,變得可感可觸,歷史有了人文之美,如同韓偉林書中的話:“不是那一條條枯燥的文字構筑的人情世故,原來如同今人今世一樣如此溫熱。”他頗具洞見地指出《同月之光》中既展現了作家深厚的文化底蘊,又有著非常雅健的文筆,作家在敘事與抒情之中找到了一種寫作的平衡,是近年來內蒙古散文創作中難得的佳作。最后,他希望同學們在以后的創作中,力爭寫出這樣有生命力、有文化感染力的文字,為北疆文化的建設添磚加瓦。

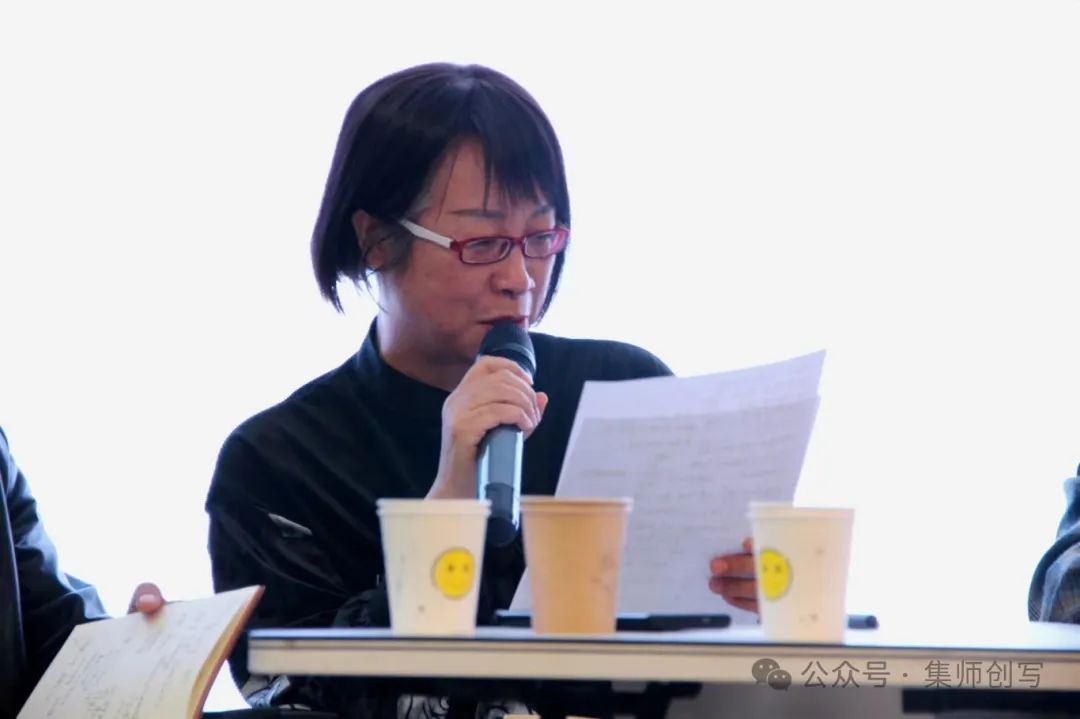

楊瑞芳教授從三個角度展開討論。一從如何踐行北疆文化的初衷出發,她認為,北疆地區擁有豐厚的歷史資源,為我們的創作提供了豐富的素材。韓偉林為大家做了一個范例,鼓勵大家更好地把握北疆文化的精神內涵,品讀《同月之光》,可以促使廣大讀者對鑄牢中華民族共同體意識的理解。二從寫作手法的角度出發,《同月之光》運用線性的寫作手法,注重點面結合,用大量典型的人物貫穿了整體的歷史事件。三從寫作規劃的原則出發,認為寫作不是一蹴而就的,需要作家精心的安排和縝密的寫作規劃,有計劃才能夠有成績。

龐鳳琴副教授則結合自身散文創作的歷程與韓偉林共同探討了“如何把握散文中歷史的真實性”這一問題。她指出,內蒙古位于我國北部邊疆,是祖國的北大門,自古以來就是各民族交往交融的熱土和不同文化碰撞交融的舞臺。《同月之光》書寫了許多蒙古族歷史傳說故事,散文講求真實性,在歷史文化題材寫作中,韓老師如何把握真實性這一問題。韓偉林坦陳,寫歷史散文時,歷史典籍的根本性是不可撼動的,但其中的脈絡可以適當加入聯想,達到散文形散而神不散的境界。只有做到主題明確才能使文字去偽存真,在行文風格上,保持一致,對復雜的歷史要有深刻的把握,要有自己對歷史認知的尺度和標準,才能寫出好的歷史散文。

曹宇教授指出,《同月之光》的寫作是以文學的形式來解讀歷史,用歷史的內容來充實文學,事實上,知識和學問都是積累而來,只有靜下心來立足北疆大地,挖掘本土文化,才能寫出真東西,這樣的作品才會有生命力。而后,他希望同學們可以低下頭來真真切切地感受生活,不忘初心,沉淀下來,在我們這片土地上,努力寫出有生命、有力量的文字。

尚妤博士則從治學的角度,討論了《同月之光》作為一部散文集,對史實考據的嚴謹是值得我們每一位老師和同學學習的。雖然文學創作與學術創作略有不同,但本質上還是有一些相似的地方,從韓偉林的創作中,可以窺見其文字中所散發的學者氣息。另外,在當前自治區黨委打造“北疆文化”的號召下,講好“北疆文化”故事,唱響“北疆文化”品牌,是擺在廣大科研、文藝工作者面前的一項重要任務,在這一點上,韓偉林為我們開了一好頭,也提供了一種有效地方式。

馮海霞博士認為該散文集具有豐厚的歷史意涵。作者打破時空限制,將諸種書寫方式有機相合、熔于一爐,在呈現蒙古族的歷史與發展的同時,展現了中華民族共同體歷史演進的又一面向。當經由不同的方式進入歷史,便會發現,在遼闊的中華大地上,各民族之間交流交往交融,進而匯聚凝合為一體,是主流,更是必然,這顯于重大的歷史事件或重要的歷史人物,也見于普通百姓的日常生活或生命體驗。遺憾的是,有些史實沒能被更多的人認知,這影響普通大眾正確歷史觀的形成,更有礙于鑄牢中華民族共同體意識工作的推進。而《同月之光》將歷史以鮮活的方式,得以普及化,就具有重大的現實意義,也足見作者以文濟世的情懷和赤誠的歷史使命感。

劉璐表示自己認同郭鵬教授關于《同月之光》的定位,并將自己的閱讀心得總結為“三個看到”與“四個感悟”。“三個看到”分別是指:更深刻地看到我們生活的土地以及土地上的風土人情;看到了民族人民鮮活的生活景象,民族的歷史躍然紙上;看到了民族交融和民族間的守望相助,文本在歷史中注入美學,將歷史與審美結合。“四個感悟”分別是指:文學創作,一定要有大量的閱讀作為積淀;歷史地理類散文創作,一定要懷著對歷史的敬畏與敬仰;北疆文學的創作中應該具有深刻的民族情懷;所有人都養成立終身學習的習慣,自律讓生活更美好。

在互動環節,一位同學問道:“聽了韓老師的講座,我對北疆文化很感興趣,可以請韓老師再具體講講嗎?”韓偉林表示北疆是以內蒙古自治區核心的我國北部邊疆廣大區域的簡稱。從文化的角度看,北疆是一個相對寬泛的概念。按照生產生活方式,“北疆文化”至少涵蓋草原文化、農耕文化、漁獵文化、生態文化、工業文化、蒙古馬精神、“三北精神”等內容;按照地域特色,“北疆文化”還包括大漠文化、長城文化、河套文化、西遼河文化、邊塞文化、綠洲文化等文化類型。他還認為文化概念的提出是對我們千百年來形成各種文化形態的一種概括。

另一位同學提問:“如何讓情感在故事中圓融,流動?”韓偉林指出,“在描寫人物時,身臨其境是非常重要的,當我們設身處地地進入人物的內心時,文字會自然而然的擁有生命力和感染力,希望大家都可以寫出直抵靈魂的文字。”

品談會在熱烈的氛圍中落下帷幕,與會嘉賓與同學們紛紛表示,希望以后學校可以多組織“北疆文化”主題的活動,讓北疆文化深深扎進每一個人的心中。

最后,與會嘉賓與同學們合影留念。

來源:集師創寫

https://mp.weixin.qq.com/s/_F8j9C4_0Y4rKaxf5j0p1Q

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業