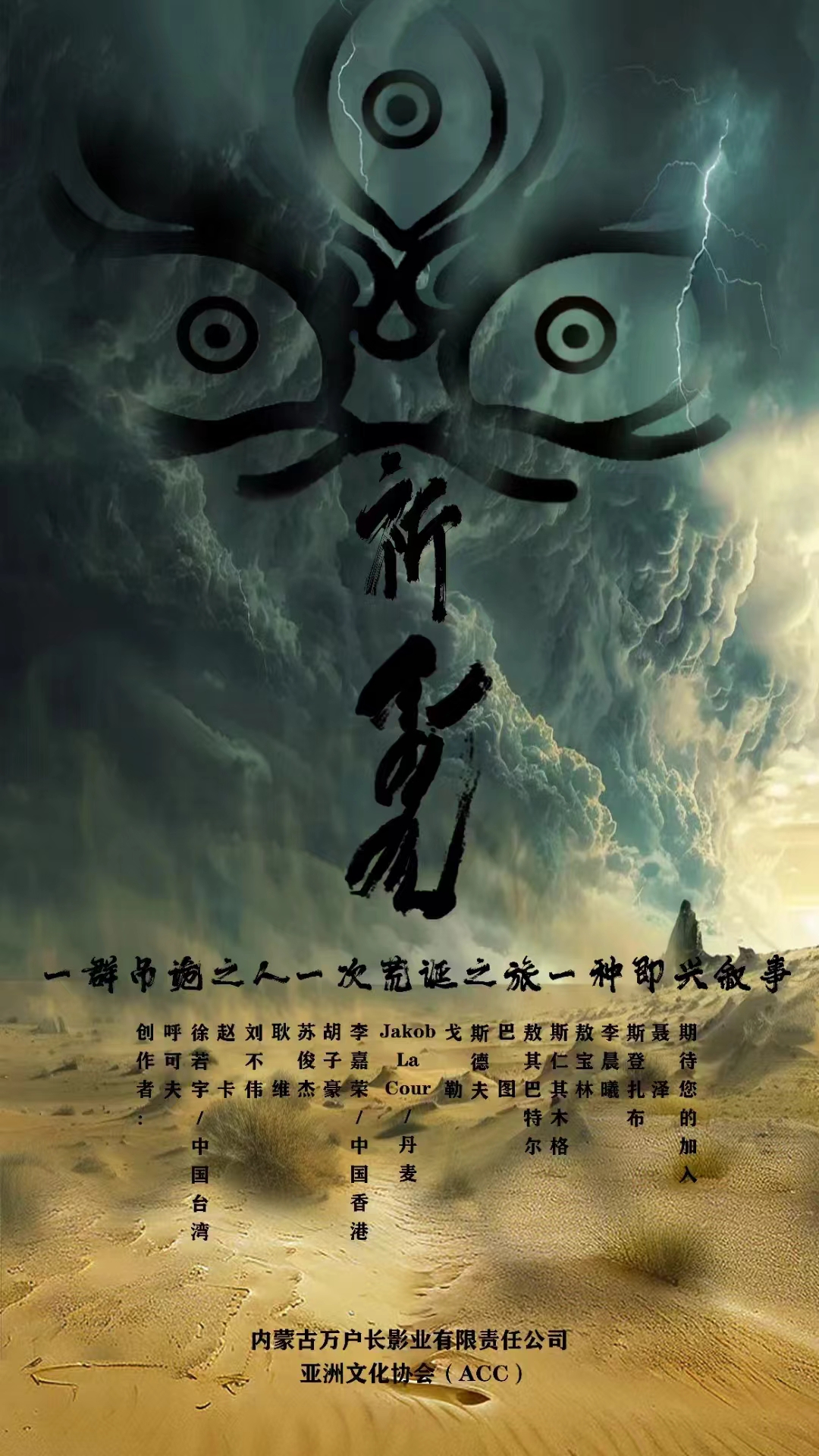

吊詭、荒誕、即興而真實

——《祈》獻給中國紀錄片之父的一部實驗電影

開宗明義,此片是獻給中國紀錄片之父司徒兆敦先生的。導演呼可夫和攝影指導耿維是司徒老先生的學生,在去年就完成一部長片的導演呼可夫說:“這次拍的這部實驗電影《祈》,主要是為了完成司徒老師的一個遺愿,將紀錄片和劇情片有機結合起來。”

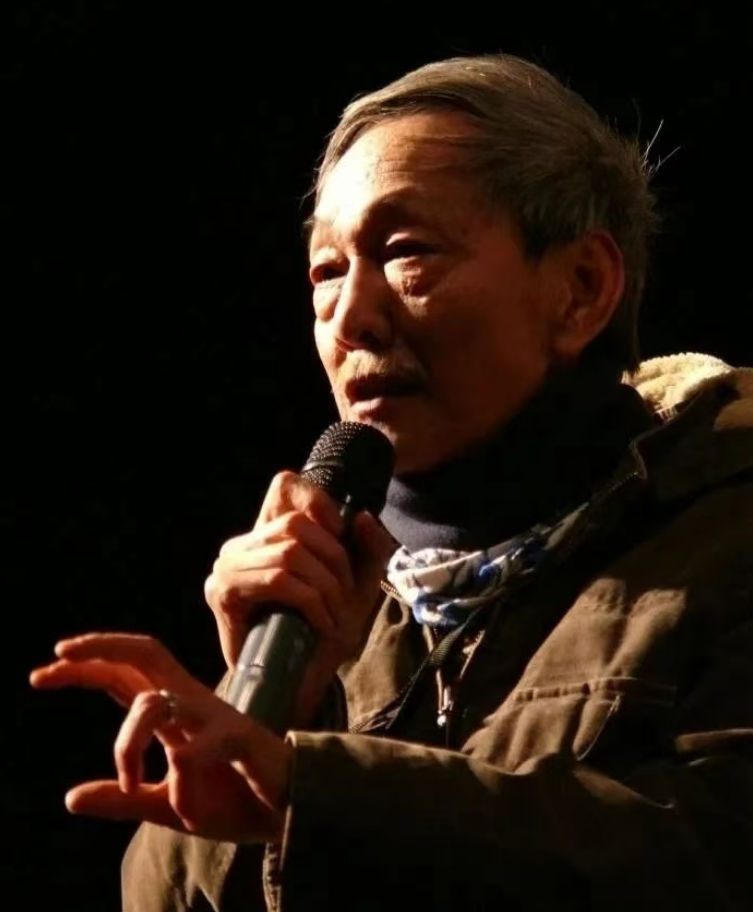

司徒兆敦

1978年,北京電影學院恢復重建。這年秋,陳凱歌、田壯壯、謝曉晶、夏鋼、李少紅、劉苗苗、胡玫、張建亞、金韜、張軍釗、吳子牛、彭小蓮、江海洋等28名導演系新生入學,該班后來成為中國第五代導演的中堅力量,班主任就是司徒兆敦先生,張藝謀后來也曾得到他的指點。

說起來,呼可夫和耿維是司徒兆敦先生的關門弟子。先生耿直、高潔,蔑視情緒造作的影像故事,他特別喜歡的意大利女導演卡瓦尼的一句話:“電影只表現事實是什么,要把作品的闡釋權交給觀眾。”所以先生說:“因為它有,所以我拍到,它沒有,我想拍也拍不到。我就覺得,要堅持說真話,實事求是。說真話,你不會吃虧。”

導演呼可夫(左)與臺灣藝術家徐若宇

《祈》是一部實驗電影,講的是一群吊詭之人的一段荒誕之旅,最后在一場突如其來的大火中完成了心靈救贖。

以影像的方式重勘過往,此片緣起導演呼可夫多年前的一個未果短片《祈雨》念頭,在意外接到一個協助臺灣藝術家徐若宇完成薩滿文化的內蒙古田野調查任務后,經制片人趙卡、編劇蘇俊杰、攝影指導耿維等人的幾次策劃,決定啟動《祈》的長片拍攝,定性為實驗電影,無劇本,無明星,甚至無經費,決計為中國實驗電影趟一條風格化的路子。

拍攝地在呼和浩特、北京和呼倫貝爾三地,公路式的即興而真實故事充滿了詭異的不確定性,觀眾可以理解這一切,但又非常困惑,可能是因為荒誕的現實令人產生了絕望的情緒。

參與此片拍攝的人,導演呼可夫和攝影指導耿維是北京電影學院畢業的,同班同學;編劇之一的蘇俊杰是中央戲劇學院畢業的;制片人趙卡是詩人、小說家,攝影師巴圖、張霖和胡子豪都有作品獲獎;片中主要出鏡的人除了他們,還有如斯仁其木格,是國內真正的大師級的大薩滿;如徐若宇,是專注于田野調查的全球人類學臺灣藝術家;如朱明達,身份、職業一直不明;如宋秋波,是自媒體達人;等等。

讓很多人難以置信的是,這部介于紀錄片和劇情片的實驗電影,從一開始就沒有劇本也沒有經費,但靠無畏的信念在諸多好友(如國內一線制片人吳曉海先生)的幫助下上路了。隨劇組隊伍出行的還有旅美音樂家王璐,他是特邀給《祈》配樂的;有新銳美術指導戈勒,他曾在《復仇者聯盟4》《臍帶》等片中擔任美術;還有風水師達賴,在呼可夫的上一部長片《從土默川出發》拍攝時,他就擔任了風水師的職務,他們都不曾向劇組提出過任何費用,甚至是自掏腰包。

目前拍攝時間過半,重頭戲都壓在了最后,本就捉襟見肘的資金更加捉襟見肘,最令人難以啟齒的是,曾有兩天,劇組一天只吃一頓飯。制片人趙卡(微信:zhaoxianfeng1971)希望得到對中國實驗電影有興趣的朋友或機構支持(為拍攝后期籌一次小款),但他又擔憂人們對實驗的、先鋒的、觀念的事物有所顧慮和排斥,因為這種作品的商業性比較低,大概率是要沖國際A級電影節大獎的。如果最近籌不到錢,趙卡說,劇組只好使用老辦法了,每天一頓飯,盡量在一個房間里多擠幾個人,蹭當地朋友的車,等等;“沒有什么能夠阻擋,你對自由的向往”,總之,片子一定要如期拍完。

本網站將持續報道《祈》劇組后續的拍攝動態。(撰稿/劇組宣)

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業