作家顧艷走進浙傳博學大講堂

——“在雙重經驗中的文學原創”

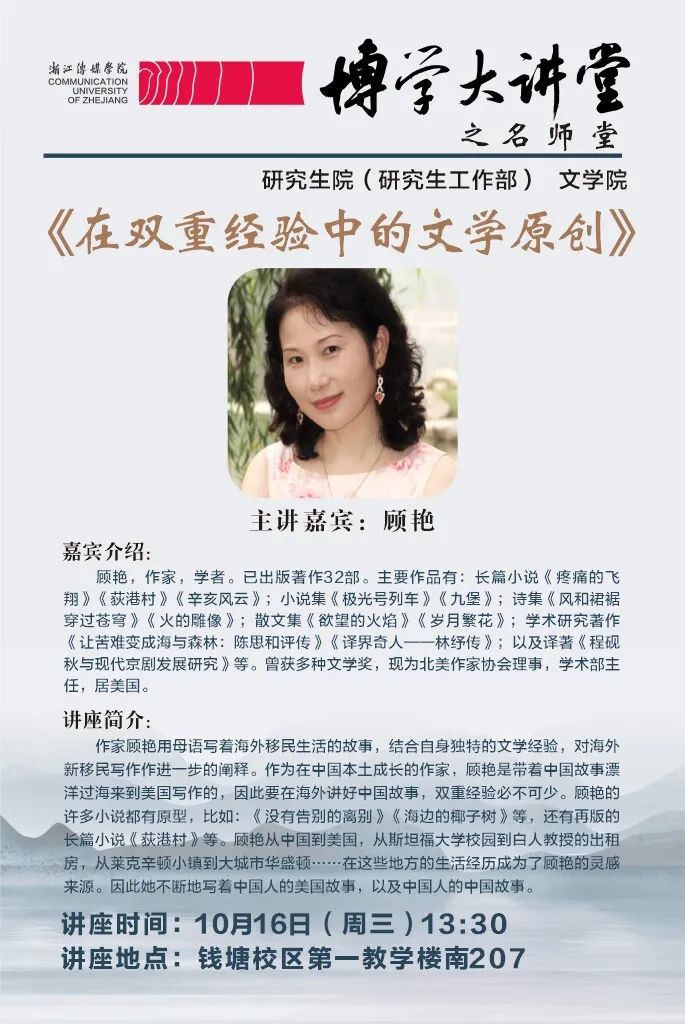

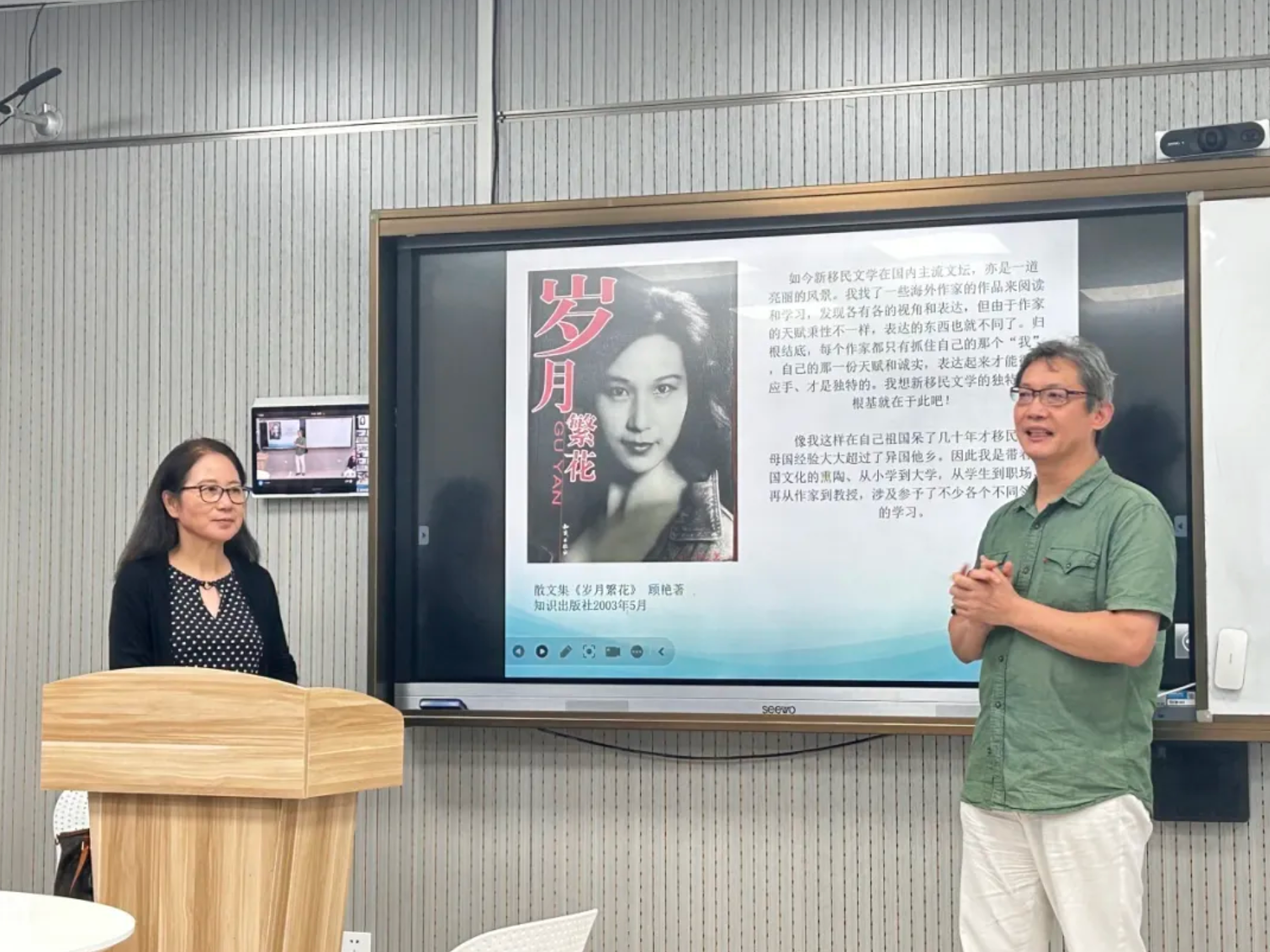

10月16日下午,研究生博學大講堂系列第三講,在浙江傳媒學院錢塘校區第一教學樓南207舉行。現為北美作家協會理事,學術部主任,已出版32部著作的作家顧艷教授受邀,面向文學院研究生開展題為《在雙重經驗中的文學原創》講座。本次講座由研究生院主辦,文學院承辦,文學院副院長黃競天擔任主持,漢文系趙思運教授、23級編劇方向研究生到場參與,并吸引不少其他專業的本科同學。

顧艷老師是一名有著獨特經歷的作家兼詩人。作為中國本土成長的作家,顧艷是帶著中國故事漂洋過海來到美國寫作,用母語書寫新移民文學,憑借自身獨特的文學經驗,在海外講好中國故事。從中國到美國,從斯坦福大學校園到白人教授的出租房,從萊克辛頓小鎮到大城市華盛頓。在這些地方的生活經歷成為了書寫中國人的美國故事的靈感來源。

副院長黃競天的簡要介紹,讓同學們了解作家顧艷的信息的基礎上,更加近距離地傾聽她的創作故事和原創經驗。首先,顧艷老師指出寫作是一個積累的過程,從前她對寫作的追求是一種智性的表達。智性的語言表達里有四種,而她選擇的則是為虛無寫作,流浪者的形象經常在腦海中穿梭,成為了小說的男女主人公。比如,中篇小說《無家可歸》中的葉凌、《走出荒原》中的沈越、《精神家園》中的周夢琪、《逝去的玫瑰》中的鄔云云等,從中可以看到人永無成熟的理性,以及人的怯懦和無奈。

其次,針對新移民文學,顧艷老師也結合自身經歷進行了獨到的闡釋:“歸根結底,每個作家都只有抓住自己的那個‘我’,自己的那一份天賦和誠實,表達起來才能得心應手、才是獨特的。我想新移民文學的獨特性,根基就在于此吧!”

除了精彩的文學原創經驗分享之外,顧艷老師與同樣身為詩人的趙思運老師展開“詩人遇到詩人”的獨特交流。其中,趙思運老師借回憶與顧艷老師的初次相逢的故事,講述了兩人同船漂流的驚險經歷,人生的驚險會轉化為精彩。同時,顧艷老師多次強調創作的第一要義在于堅持,從內心出發一步一個腳印做到最好,勉勵同學們堅持寫作。

一場跨越人生階段的創作故事在秋雨微涼中結束,顧艷老師的精彩演講和真摯分享獲得了在場老師和學生熱烈的掌聲!

圖文 | 沈 丹

初審 | 胡 旻

責審 | 向宇 熊蕾

終審 | 謝偉旋

來源:浙江傳媒學院文學院

來源:浙江傳媒學院文學院

https://mp.weixin.qq.com/s/XnbE2FERxlDH3h8te-5G6w

注:本文由顧艷老師推薦發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業