詩聯映丹心,墨韻耀通榆

——我心中的好文友張連恕

陳寶林

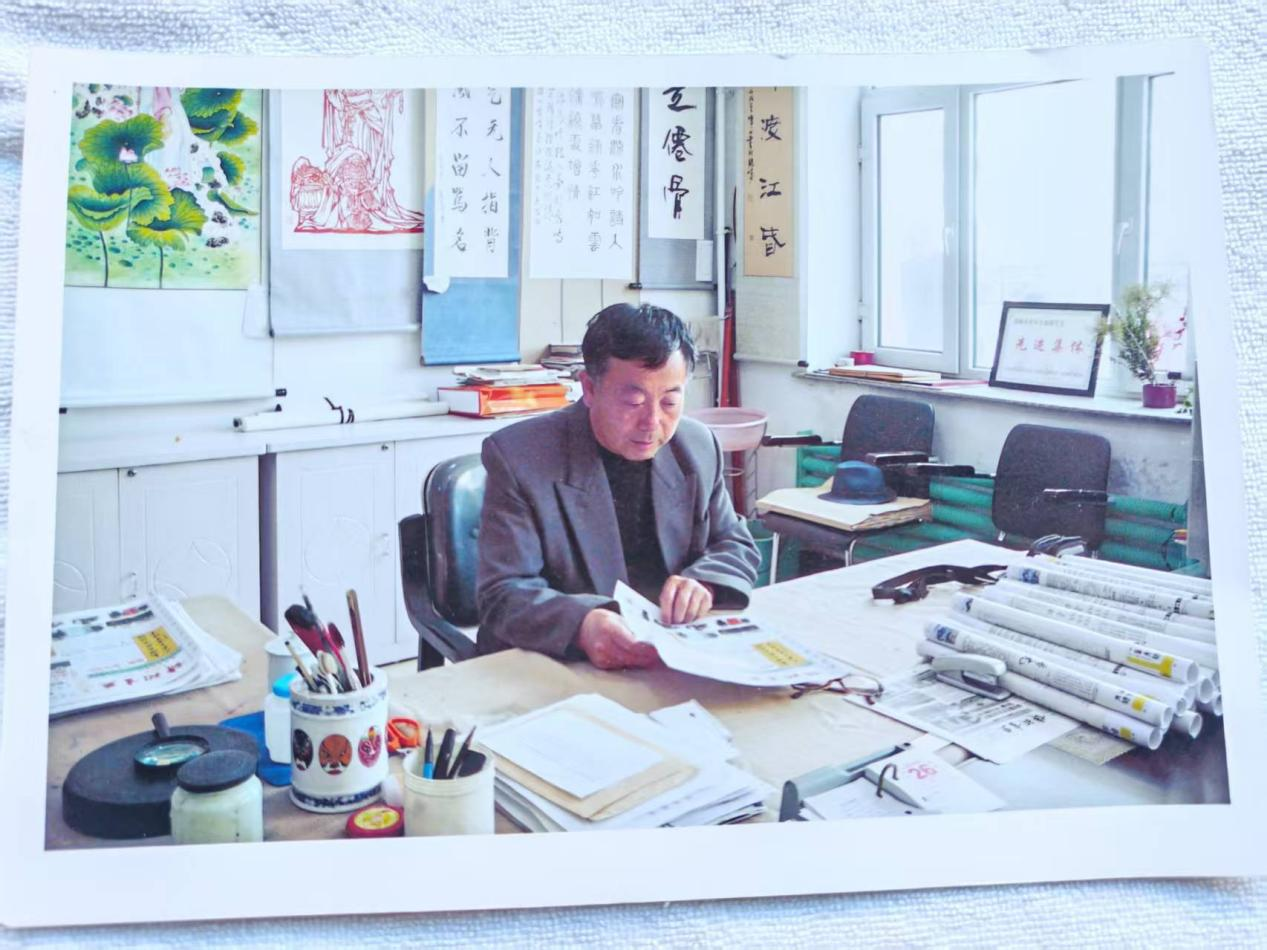

在吉林通榆那片被風沙與陽光共同雕琢的土地上,文化的根系在歲月中深扎,孕育出無數溫潤心靈的生命。張連恕先生,便是這片土地上最動人的文化注腳之一。從1948年的啼哭劃破鄉野,到如今鬢角染霜的從容,他用七十余載的人生,將職業的堅守、文學的熱愛與文化的擔當熔鑄為一體,如通榆草原上的古榆,沉默卻堅定地撐起一片文藝的晴空,成為我們心中“德藝雙馨”最鮮活的注腳。

初識張連恕先生,多是聽聞他在通榆財貿戰線的傳奇。那些年,他將青春與熱忱悉數傾注在崗位上,算盤珠里藏著嚴謹,報表頁間寫滿擔當。面對繁雜的財貿事務,他從未有過半分懈怠,扎實的專業功底讓每一筆賬目清晰可溯,嚴謹的工作作風讓每一項決策經得起檢驗,而卓越的領導才能更讓他成為同事們眼中的“主心骨”。在那個奮斗的年代,他的名字與通榆財貿事業的成長緊密相連,如同賬冊上的關鍵數字,缺之不可。這份在職業領域的兢兢業業,早已為他“德”的底色埋下了厚重的一筆。

若說職場上的他是沉穩的“實干家”,那文學世界里的張連恕,便是靈動的“造境師”。自幼根植于心的文學情結,讓他在繁忙工作之余,總能覓得與筆墨對話的時光。詩詞是他最深情的告白,楹聯是他最精妙的獨白,筆墨則是他最忠實的伙伴。他的詩從通榆的泥土里生長出來,帶著草原的遼闊與麥田的清香——寫春日,是“風梳柳色千絲嫩,雨潤桃腮一點紅”的清新;繪秋景,是“稻浪翻金鋪沃野,蘆花飛雪映晴空”的壯闊;抒鄉情,更是“一寸鄉心融冷月,半窗竹影伴流年”的真摯。那些文字沒有刻意雕琢的痕跡,卻如田間的甘泉,順著歲月的脈絡流淌,將通榆的風土人情、時代變遷都釀成了詩意的酒。

楹聯創作里的他,更顯深厚功底。“聯”者,“連”也,他將生活的洞察與文化的積淀連于平仄之間,對仗工整如建筑榫卯,意境深遠似草原星空。紀念家鄉發展,他寫“改革鋪春,通榆煥彩;創新逐夢,歲月流金”,寥寥數語便勾勒出時代脈搏;題贈文友唱和,他書“詩田共種三更月,聯海同游一片心”,道盡文人相惜的赤誠。這些楹聯或刻于亭臺,或懸于雅室,或見于報刊,早已成為通榆文化景觀中不可或缺的部分,讓傳統文化在現代生活里煥發新生。

歲月流轉,從職場退休的張連恕先生,從未停下“傳承”的腳步。如今身為通榆縣關工委副主任的他,把對文學的熱愛化作了對青少年的期許。他深知,文化的生命力在于代代相傳,于是主動走進校園、社區,用通俗易懂的語言講解詩詞格律,用生動的故事詮釋楹聯魅力。在他的課堂上,孩子們知道了“仄起平收”的奧秘,讀懂了“托物言志”的深情;在他組織的文化活動中,青少年們拿起筆,嘗試為家鄉的草木、田野創作第一首詩、第一副聯。看著孩子們眼中燃起的文化火苗,他總說:“能讓傳統文化在年輕人心里扎根,比寫十首好詩都值。”這份對文化傳承的擔當,讓他的“德”愈發厚重,“藝”更添溫度。

在通榆乃至白城的文藝界,張連恕先生的名字早已是一面旗幟。吉林省詩詞學會會員、白城市詩詞楹聯協會顧問、通榆縣楹聯協會顧問、市縣級老年書畫研究會會員——這些身份不是冰冷的頭銜,而是他多年深耕文藝領域的見證。每次文藝交流活動上,總能看到他端坐的身影,或認真聆聽晚輩創作,或坦誠分享自己的心得。有文友困惑于楹聯的對仗,他會逐字逐句拆解范例;有新人猶豫于作品的發表,他會主動鼓勵并細心修改。他從不以“前輩”自居,卻用謙和與熱忱,為地方文藝界營造了“切磋琢磨、共同成長”的溫暖氛圍。許多人說,和張老交流,不僅能提升創作水平,更能感受到文人應有的謙遜與純粹。

這份純粹與才華,最終凝結成兩部厚重的詩文集——《鳳律拙心》與《花間晚照》。翻開《鳳律拙心》,如同走進他的精神花園,那里有對人生的思考,對歲月的慨嘆,每一首詩、每一聯語都如未經打磨的璞玉,帶著“拙”的真誠,藏著“心”的赤誠。而《花間晚照》更似一幅時光長卷,從青年的意氣風發到晚年的從容豁達,從職場的嚴謹務實到文壇的詩意浪漫,都在文字中緩緩鋪展。這兩部作品集,不僅是他個人文學生涯的里程碑,更是通榆地方文化的寶貴財富——后人讀之,既能領略詩詞聯墨的藝術魅力,更能讀懂一位本土文人與家鄉的深情羈絆。

如今再看張連恕先生,他仍如那棵佇立在通榆草原上的古榆,歷經風雨卻愈發蒼勁。他用職業生涯詮釋了“敬業”,用文學創作展現了“才華”,用文化傳承踐行了“擔當”。在我們心中,他早已超越了“文友”的身份,是師長,是楷模,是通榆文化的“守燈人”。他的詩聯里有通榆的魂,他的筆墨里有文化的根,他的品格里有文人的骨。

歲月會老,但詩意不會;時光會逝,但精神永存。張連恕先生用一生告訴我們:真正的“德藝雙馨”,是把熱愛藏于筆墨,把責任扛在肩頭,把深情獻給家鄉。這樣的好文友,值得我們永遠敬仰與追隨。愿他的詩詞聯墨永遠在通榆的風里流傳,愿他的人格魅力永遠照亮我們前行的文學之路。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業